明洪武二年(1369年),一个新的王朝刚刚建立,百废待兴,边疆未定,安徽歙县棠樾村人鲍福宝奉旨率领先遣队抵达贵州,完成贵州腹地勘测与地形图绘制,为后续“调北征南”的明军提供战略支持。平定元朝残余势力后,朱元璋在云贵实施“屯田戍边”的政策,军士屯垦驻防,“三分操备七分种”。鲍福宝被封为振威将军,在杨柳依依的“杨柳湾”屯军,600年后,这个地方叫做鲍家屯,位于贵州安顺市西秀区大西桥镇。

鲍家屯全貌

点击输入图片描述(最多30字)据记载,这里“地极壮丽,脉甚丰饶,狮象把门,螺星塞水,文峰玉案,森然排列”,显然是一块风水宝地,但由于这里处于乌江水系邢江河中游S形转折处的凹岸,洪涝灾害也比较严重。

而恰好鲍家是在徽州地区熟练掌握先进农耕与水利技术的望族,随鲍福宝西迁后,他们决定通过水利工程来改造这块宝地。

鲍福宝希望利用徽州的治水理念来改善当地灌溉系统,他构想的水利工程愿景是:有效抬高水位,保证农田灌溉;遇到洪涝发生,又能充分排水。

鲍家人结合贵州地形修建“迷宫堰”S型拦河坝,建造了一座通过鱼嘴分流形成梯级灌溉系统,兼具防洪排沙功能水利工程。

水坝是水利工程的核心。鲍家屯水利工程建有水仓坝、驿马坝、回龙坝等8座水坝。最上游的水仓坝是整个工程的分水枢纽,它先抬高水流,再用鱼嘴分流的方式将上游河道一分为二,形成“两河绕田坝”之势,流出鲍家屯时才重归一道。

除了水坝,另一种小而关键的机关是龙口,除了下游合流处的回龙坝,每道坝都设有低龙口和高龙口。前者可调节上下河段水量,后者是排沙清淤的利器。龙口不设固定闸门,靠黄泥巴、石块、水草等封堵,灵活控制各段水量与流向。

在没有勘探工具的明代,河的深浅、坝的高低、龙口的调节,水利工程的成功与否主要靠经验,鲍氏先人们反复调试,将徽州修筑水利工程的技术移植黔中,蕴含着顺应自然、改造自然的治水理念。

鲍家子孙们实现了入黔始祖的愿望,被誉为“小都江堰”的鲍家屯水利工程,建成600余年后至今仍在持续使用,1200亩旱地实现了“旱能灌、涝能排”,粮食产量显著提升。

这套村落级、小而全的水利系统,将旱涝、水土流失等先天危机化险为夷,造就了喀斯特地区颇具汉族特色的农业景观与生态系统,成就了良田千亩。

600年历史的鲍家屯水利工程,不仅名列中国农业文化遗产名录,也成为了全国重点文物保护单位。

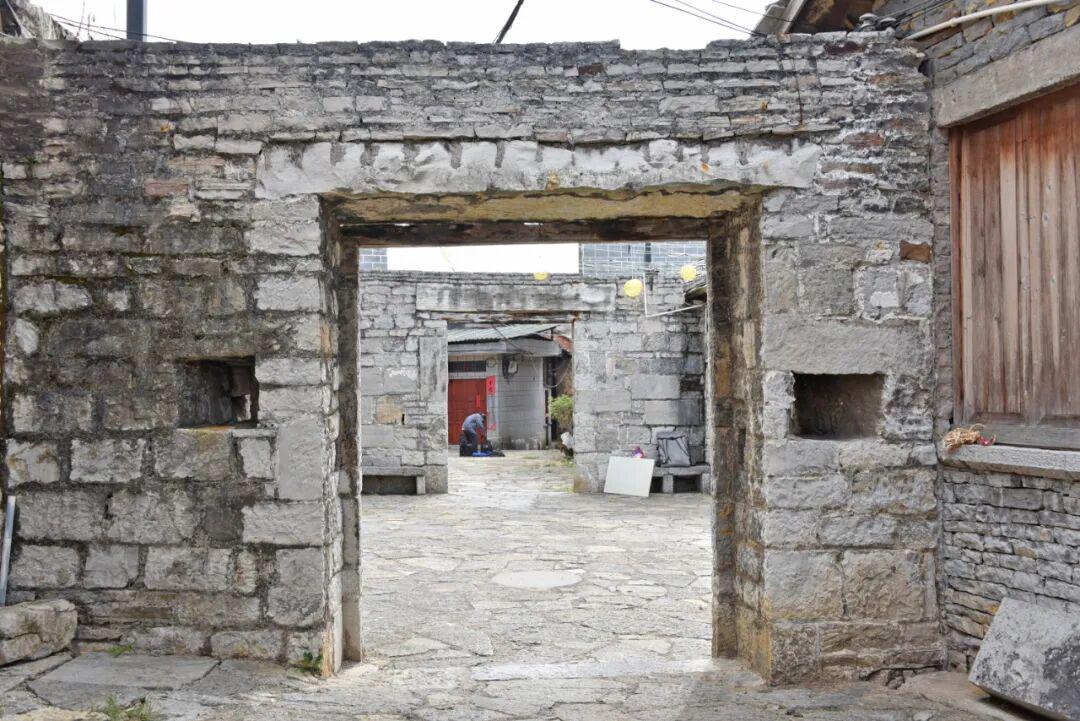

除了知名的鲍家屯水利工程,这里作为一座明代初期的军屯,防御功能当然也至关重要,鲍家屯不是一座普通的村落,它内外防御体系完善,至今保留瓮城、碉楼等军事建筑特征。

高耸的碉楼,随处可见的机关,厚重的石墙,迷宫般的巷道,这里是一座敌人有来无回的军事城堡。

鲍家屯采用内外八阵规划村落,内八阵指屯堡内部8条曲折长巷,它们以长蛇、白虎等命名,易进难出,迷乱人心;外八阵,指村外形成风水格局的错落峰林,它们互为犄角之势,也利于军事防御。

“要看房子老不老,就看窗儿小不小”,老房子的窗户外小内扩,能放暗箭也能补光。这么一套完整的防御系统,加上鲍家后代坚持习练鲍家拳,这座村落历经晚清的太平天国运动和民国的匪寇作乱,却也一直安然无恙。

除了水利工程和具备防御功能的村落,鲍家屯妇女们的服饰也很有特色,老年妇女们至今穿着传承于明太祖朱元璋夫人“马大脚”的服饰,俗称“凤阳汉装”。她们衣袖和领口有滚边与绣花,头上包着或白或黑的帕子,腰上系着复杂的锦织腰带,脚上的鞋尖向上翘着。

屯堡已婚妇女的装束是以玉簪、珠网挽髻于脑后,而未婚少女则梳一根独辫,扎红色头绳。

村口的大树下是村民们聚集闲聊的地方,也是村民们摆卖农家特产的地方。

秋收时节,鲍家屯一派丰收场景,600年前,振威将军鲍福宝给子孙们选中了这块宝地,并将它改造成一片良田沃野。

人们将鲍家屯称为“大明屯堡第一屯”,这里除了可攻可守的屯堡建筑外,600年间,鲍加入用类似都江堰“鱼嘴分水”的水利工程滋养出了一方“黔中小江南”,或许这里不那么像地无三尺平的贵州,更像如诗如画的徽州。一座小小的黔中村落,承载着鲍姓一族延续六百年的家国情怀,离乡三千里的田园梦想。