港片的创作者一直无法接受的事实就是港片已经失去了自己所熟悉的东西,且这种东西再也不复回了。因为无法接受,所以港片一直处于一种挣扎的状态,这种状态持续的时间越长,对于港片来说,前途就会越发糟糕。如果港片不能再重现找准自己的定位,那么港片重新崛起就成了空谈,然而纵观这么多年来的零零总总,自从21世纪前几年的《无间道》开始,港片便进入到了漫长的衰退期,此后,几番挣扎,就在也没有起色了。

今天推荐影片《焚城》,这是一部传统意义上的港片,尽管创作者认为这是一部创新型作品,但实际上,作品因为与香港的现实相悖,反倒是更像架空了的世界。《焚城》讲的是一个关于垃圾回收的故事,一场发生在垃圾场的活在印发了一次全城危机,香港的安危系于此,对此,几方势力进行博弈,最后良知战胜了一切,城市重获安宁。

乍一听,这个故事很简单,也很热血,是一部合格的商业片逻辑脉络,但实际上,当你看完了整部影片之后,你发现了什么?发现了这种形式的架空已经被越来越热血的港片逻辑设定给彻底冲垮了,然而最危险的还不仅仅于此,而是这种力量已经彻底的让港片沦为了一种形式上的东西,彻底的失去了自己原本的内涵。这样来看,港片还能崛起吗?前途悲观。

《焚城》的诟病之处在于太用力,太用力地结果就是让原本可以很平缓讲述的慢故事,变成了一种快节奏,大量堆砌内容的快餐式电影,这样的电影的危害在于看完了过了一段时间就会让人彻底的忘怀。想要沦为经典自然是不可能了,想要在未来找准自己的定位,自然是无法靠着这样快节奏的叙事方式,大量堆砌被认为是观众喜闻乐见的内容来支撑的。

首先看逻辑设定,故事的逻辑在于政府与资本家相互勾结,通过牺牲民众利益来维持资本运行。良心专家最终发现这个秘密,并且将这个秘密公布与众,故事完。这个故事有问题吗?没有问题,这个故事的设定充分运用了矛盾,并成功地将矛盾激化,最大化,成功的引发公众对于阴谋论的联想,某种程度上也契合了公众们对于类似场景的引深思考,成熟的商业片逻辑也大致如此,本片的设定没问题。

第二点在于人物的设定,刘德华作为一个专家,他最大的转变来自于从原来的企业坚定支持者,变成了一个反对者。原因在于自己的妻子在一场事故中丧命,而这场事故的始作俑者就是自己曾经效力的企业。刘德华此后坚定的反对了自己曾经支持过的东西,也算是迷途知返。

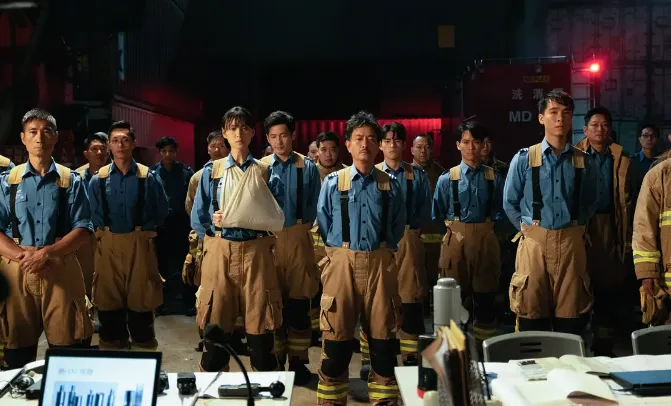

第三个则是政府方面的救援活动,这一点也是观众们喜闻乐见的呈现方式,政府高官指挥着一大群人进行救援,一切都是按照既定程序进行,没有变通,也没有因地制宜,更多的是体现官僚制度的冗长,对于多变的火场来说,这种指挥式的救援只能让灾难越来越难以掩盖。

最后就是人物的关系设定,消防队长与专家之间的亲情关联让我们看到了一个相对于靠近观众的故事,但同时也让我们产生了一种思考,全港难道只有这一家消防队吗?偌大个城市,在面对一场突如其来影响全港的大火,仅仅靠着数十人的消防队去灭火现场救援,这未免也太……

这些设定看似没有太大问题,然而将这些设定集中在一起,问题就出现了。创作者用力过猛导致了想呈现的内容太过于拥挤,最终导致所有的内容叠加在一起,就会显得特别乱,而匆匆而过的呈现并不足以让观众们产生直接的观感,于是,港片的另一个作大死的方式就产生了,那就是用各种各样的炫酷场景来轰炸观众的视线。

爆炸,直升机爆炸,集装箱爆炸等等,这些炫酷的爆炸,这些足以影响全港安危的爆炸却宛如一种被屏蔽了的世界一样,没有引发超越全港的别的一丝丝关注,本片为什么说是一种架空的逻辑呢?因为香港回归之后,这样级别的灾难依旧是限定在一个小范围内被报道,这显然是不符合客观事实的,然而就是这样的设定,却一再打着港片复兴的口号大行其道,每每看到这样的作品,叹息油然而生。

思想无法转变,最终导致的就是创作者只能靠着不断地堆砌素材来呈现出一种爆米花电影情节,港片如果想要崛起,就要另辟蹊径,找到自身的定位与时代的主题契合的地方,如果仅仅是这种爆米花一样的堆砌元素来为自己添彩,那么港片的崛起也就是一种另类笑话,最后,港片也只能在一片叹息声中逐渐的落幕,这绝不是曾经辉煌的港片的未来规划,但愿这样的影片再也别轰炸观众的视线。

……

你好,再见