迷雾剧场新剧《树影迷宫》11月1日开播之前,就已经有网友根据各种官方预告展开了“超前盲猜”,不仅梳理出几位主要角色的身份,而且为连环杀手总结出多达十条的画像描述。

这种帖子一下就坚定了我的追剧决心:倒要看看你们的盲猜能有几分命中率。

开播首日一口气看了四集,次日再追两集,发现这部剧果然和其它悬疑剧有很多不同之处。它至少在主题、结构、语境三个维度上突破了观众对悬疑剧的刻板印象,创新了类型表达。

最初的两集给人以浓重的生活流气质,接收了很多看似不相关的信息。可是从第三集开始,立即能发现这些散落的信息绝对是编剧和导演的有意铺陈。它们是统一在时代语境之下的。

就像预告片都能引发网友盲猜一般,主创在剧中无时无刻不在引导观众走出惯性思维,主动拓宽思考空间。

当我越是注意把所有细节都往一个方向上去归拢时,就越是能明确感知主创的步步为营。“两性”熟人犯罪剧《树影迷宫》在题材上的独特性、稀缺性,被主创挖掘出了悬疑剧的“三新”。

“性观念群像”背后的时代议题国产电视剧敢大方谈“两性”吗?爱情剧、家庭剧、伦理剧都很难做到的事,竟然被《树影迷宫》这样一部悬疑剧做到了。

第一集,冉曦(廖凡 饰)就毫不掩饰地想要与妻子刘北萍(刘琳 饰)享受一下“小别胜新婚”。在他未得逞后,弹幕里仿佛能听到来自天南海北的笑声。

没错,此时没有哪个观众会想到“性”这个字会是全剧的题眼,还都以为这里只是主创想和观众们幽上一默。

第二集,为了追查命案线索,冉曦去药店查询最近片区里都有谁购买了安眠药。不料药店老板顺手塞给他一瓶“印度神油”。原来是前不久冉曦妻子购入了几盒计生用品,老板就顺杆爬地给冉曦 “献礼”。

这里自然又引发了观众们在弹幕里的群体笑意。只不过此时,很多人都像我一样笑着笑着就悟到了。让两性关系如此密集地出现在戏里,已经超过了玩梗、制造笑点等传统用意。《树影迷宫》是真的在认真谈“性”。

回想一下,剧中很多细节,都在描述不同年龄层的性成熟度。录像厅里的人、招待所里的人,其行为都是由对性的渴望来驱动。赵赶鹅(尹昉 饰)在录像厅里看到电视画面后的一个愣神,就足以反映出他对性的认知水平。

冉曦儿子冉东东(林沐然 饰)早起在院子里撞到妈妈,立即把洗漱变成了冲凉。视觉处理上虽然非常隐晦,但是稍微一联想前边刑侦专家用邮票测试嫌疑人是否有性功能障碍的手段,就能理解主创在暗示冉东东的性成熟与性懵懂。

无论戏多戏少,《树影迷宫》里登场的大部分角色,都被主创或明示或暗示地揭开了他们面对性时的反应。这样一来,剧集就勾勒出了“90年代内地老百姓性观念普遍被冲击”的时代背景。

本剧的案件,正是与这个时代背景有关。虽然嫌疑人尚未锁定,但观众已经了解到凶手的犯罪动机。那是性压抑催生的罪恶。剧中的刑侦专家更是通过其性侵犯的特殊方式(有侵犯却无精斑),推测出凶手有性功能障碍。

性压抑催生了很多剧中行为——高中生偷偷递纸条情书、夫妻双双搞婚外情、有暴露癖的变态盗取女性内衣和丝袜等。只不过有些带着青春的浪漫,有些突破了道德的底线,有些则侵害了他人触犯了法律。

之前也有不少悬疑剧会在刑侦线之外对警察的生活有所着墨,而能够通过主题把剧中的生活线与工作线有机捏合在一起,形成互相映照,则是《树影迷宫》带来的新意。

工作线在追查凶手和真相,而生活线则在叩问“悲剧为何发生”。片名中的“迷宫”二字也就有了更深层的意象——不仅破案是在迷宫中寻找出口,人在时代洪流中对性的接受与正视,也犹如在迷宫中寻找出口一般。

看剧之前,一直以为片名取的是“树影斑驳”之意,也就是这个案件被笼罩在斑驳的树影之中,时明时暗。看剧之后,发现“树影”指的是本剧案件侦破的新结构。

片头有一个树影覆盖胡同片区的画面,清晰地展示了树影在形状上的特征——它一开始只有主干,随后向两边散开无数分支。

和很多悬疑剧不同,《树影迷宫》一上来就用2012年的段落挑明了案件并未在1994年告破,也挑明了全剧只有这一个案子、一个凶手。没有案中案,也不是单元案件,更不会有卧底之类的人物身份反转,本剧主打的是“一案到底”。

一个案子怎么能撑得起18集的体量呢?靠的便是“熟人犯罪”所带来的树影状叙事结构。

井中女尸出现在冉曦所管理的十四条胡同所构成的片区里。对于平日里总忙活于解决邻里纠纷、寻猫找狗的片警而言,这种命案就是顶天的大案。它就像树影的巨大主干,一下戳在那里,避无可避,扎根心底十八年。

通过对犯罪手法和案发环境的分析,本案有着鲜明的熟人犯罪特征。凶手要么是住在片区胡同里的人,要么是刚来片区却已经摸熟了各条胡同的人。总之,这个人一定不是陌生人,而是一个熟人。只不过大家熟的是他的外表,而不是内心。

于是,追查这起案件,就变成了给熟人“扒皮”。每个不经意的线索都得追查,每个有疑点的人都得深入询问,直至戳破其谎言。

可是,谁还没点儿秘密呢?不少人在排查询问时撒谎,想掩盖的并非自己与井中女尸案有关,而是为了掩盖自己做过的其它丑事罢了。

这其中最具代表性的便是理发店的二勇。他确实在赵赶鹅挨家排查做笔录时撒了谎,也很快就在冉曦的手段面前服了软。可是他想掩盖的,是他与黄慧(马苏 饰)的偷情。这种家丑,甚至连二勇的妻子都不想外扬。

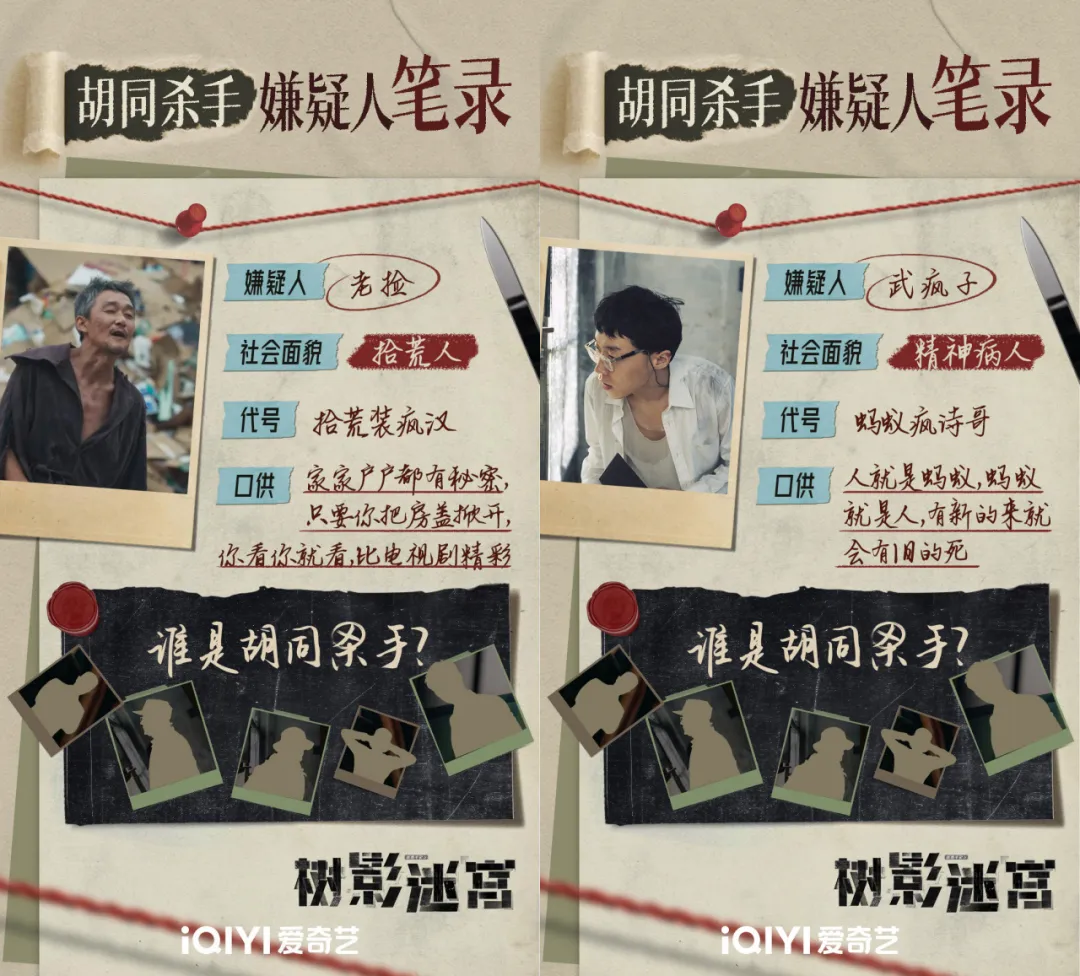

于是,这条分支走到底是“死胡同”,就必须掉头回来,回到主干。而这种分支太多了。首播六集,嫌疑就已经先后指向井盖盗窃团伙、垃圾站变态老捡、已被收监的罪犯孟晓星、养蚂蚁的武疯子等数人。

每个有嫌疑的人都得查,且每次查到尽头都得掉头回来。这可不就是一个有着树影特征的迷宫么?

而熟人犯罪的另一个特征,就是你查的这个嫌疑人,并不会简简单单地充当工具人。他/她的嫌疑洗清了,调查掉头了,可这次对分支的探索,已经无可避免地揭开了他/她的个人困境与悲剧。

最终,每一条树枝的尽头,留下的都是伤疤。

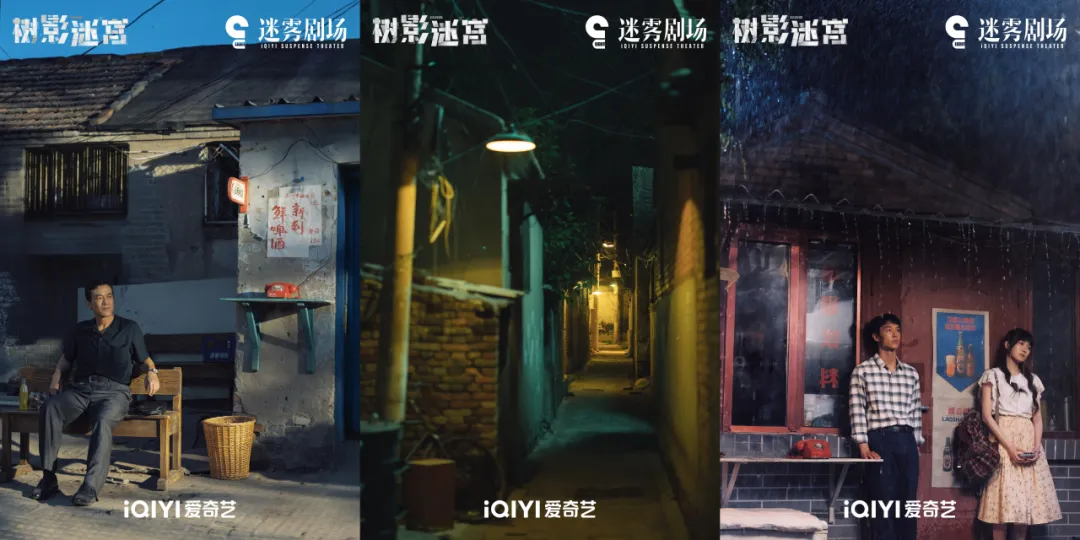

刻在胡同生态里的烙印主题和结构上的新,往往需要追上几集才能get到,而由视觉承载的新,往往几分钟就传递给了观众。《树影迷宫》通过对上世纪90年代胡同生活的精准还原,一上来就给观众构建了一套新语境。

本剧以片警为切入口,展开了一幅即将被城市化进程推进历史的胡同生态。这里有人情味与烟火气,这里有留在记忆里的视觉与听觉符号,这里有人想停驻有人想逃离。

《树影迷宫》里的1994年,有一层源于真实的“滤镜”。这不是简单地靠调色与灯光就能做到的“真实”,而是由实景、实物、实拍,以及众多台词、表演的细节共同构建起来。

非常有代表性的,是冉曦去查录像厅、招待所,以及套二勇实话的时候,总要“先礼后兵”。这是胡同文化的鲜活体现。片警与胡同里的每一个人都是抬头不见低头见的邻居,工作中自然要讲究方式方法。

还有需要观众费点儿劲才能认出是由富大龙饰演的包子铺老板田浩。他们家的女儿“失踪”了。于是两口子便有了一种既在人群中,又在人群外的状态。

物理空间上,他们与大家住在同一个胡同片区,需要营业养家。可是精神空间里,他们已经被女儿的事填满了。虽然目前他们登场次数不多,但可以看得出,他们家的故事,会在后续有着充分地展开。女儿的失踪,绝不简单。

胡同生态就是这样,物理上的熟络夹杂着精神上的生疏。它给生活在其中的人们打上了深深的时代烙印。

当主创把鲜活的地域与时代元素呈现出来后,很容易勾起观众的回忆。而回忆带来的是情怀翻涌还是不胜唏嘘,就是观众自己的事了。

跳出作品来看,主创基于真实营造的90年代滤镜,还大大拓展了本剧受众的年龄层。喜欢看“迷雾剧场”的年轻人,这次不妨带上爸爸妈妈一起看。

首播六集已经让人看到了《树影迷宫》的三重创新。这些创作层面的新,可以放大其题材上的独特与稀缺,给观众带来更多维度的理解与讨论空间,拓展了悬疑剧的话题边界。

在熟悉编剧和导演的树影状叙事,走进以“两性”为议题的悬疑氛围,建立起胡同生态下的视听语境之后,观众只需抓住他们埋下的钩子,静待各种情感冲击的到来。

【文/满囤儿】

![参与了大爆剧,谁都想露脸藏海传片头又新加了几个编剧的署名[666]](http://image.uczzd.cn/13972087337218694360.jpg?id=0)