第一印象,往往是人和人之间第一次接触或交往后的所得印象,而这第一印象也会成为长期主导后续对对方的评价。

而对一个城市也是如此,当你第一次踏入一个城市,城市呈现的是脏乱差的情景,那么你可能终身不会再去这座城市。

但当你踏入一个城市,城市给你的第一印象是干净、整洁、优秀,可能以后你会去第二次、第三次,甚至当别人说这个城市不好的时候,你会站出来进行反驳。

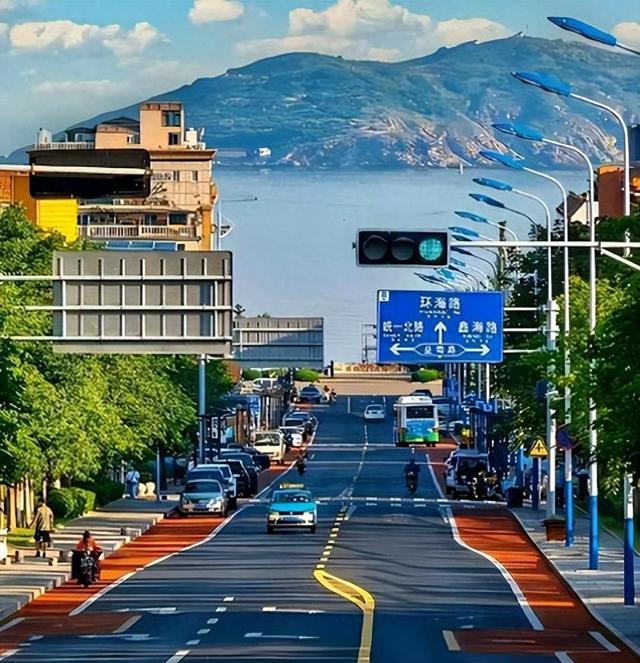

那么,一提起全球最干净的城市,你脑子里的城市是哪里呢?有人可能会说山东威海,毕竟威海是中国首个国家卫生城市。

在环境卫生方面具有标杆地位,其街道几乎无垃圾,海水湛蓝清澈,公众沙滩洁净程度可媲美日本。

也有人说是厦门、大连、珠海、柳州等城市,但现在告诉你,在全世界最干净的十大城市中,似乎没有中国的城市。

那么,这十个城市究竟是哪里呢?他们靠着什么坐在干净城市的宝座上?

芬兰——赫尔辛基

赫尔辛基自1994年起推行严格的垃圾分类制度,居民区设置7种垃圾箱用于分类回收纸板、塑料、金属等,有害垃圾则通过超市专用回收盒和专门回收点处理。

城市中大型回收中心对废旧物品进行维修和再销售,实现资源最大化利用,垃圾焚烧发电技术被广泛应用,既减少填埋污染又转化为清洁能源。

除此之外,赫尔辛基还拥有北欧最大的地下污水处理厂,年处理能力达1亿吨污水,采用多层地下空间和现代化技术,确保处理过程无臭味且高效。

城市自来水来自天然泉水,经过严格净化和监测,水质达到直接饮用标准,这种对水资源的系统性保护,避免了水体污染问题。

当然,一个城市的干净,还要跟生活在城市中的人密不可分,芬兰人从小接受环保教育,垃圾分类从幼儿园开始培养。

这就导致市民们普遍具有高公德心,主动参与回收和维护公共环境,政府对破坏环境的行为实施严厉处罚,确保法规执行力度。

从垃圾分类到能源转型,从公民参与到技术创新,这些措施共同构建了一个高效、可持续的城市生态系统,使其成为全球城市治理的典范。

丹麦——哥本哈根

哥本哈根拥有严格的垃圾管理与循环利用体系,通过全民参与的垃圾分类、回收和焚烧发电技术,将垃圾转化为能源,减少填埋。

除了垃圾管理的体系外,哥本哈根还有一个低碳的目标,哥本哈根大力推广自行车出行,45%的市民通勤选择自行车。

政府还修建了独立自行车道和“自行车超级高速公路”,并升级火车车厢以方便携带自行车,使骑行成为安全便捷的出行方式。

当地政府通过减少化石燃料使用、推广风能等措施改善空气质量,丹麦38%的电力来自风电,哥本哈根计划通过可再生能源和清洁技术实现全球首个“零碳排放首都”。

挪威——奥斯陆

奥斯陆采用地下管道自动收集垃圾的系统,社区垃圾通过管道直接运输到焚烧炉处理,转化为能源供城市使用。

这种高效的处理方式不仅减少地面垃圾桶数量,还避免垃圾暴露和二次污染,街道因此保持整洁。

当地政府对大气污染控制和水资源管理有严格监管,同时,城市实施垃圾分类制度,游客也被要求遵守,进一步减少环境负担。

和赫尔辛基一样,奥斯陆当地的居民普遍具有高度环保自觉性,即使没有环卫工人,市民也能主动维护公共环境整洁,这种社会文化使得乱扔垃圾等行为极少发生,形成良性循环。

瑞士——苏黎世

苏黎世被誉为欧洲最干净城市之一,其拥有严格的环保政策,光垃圾分类制度就多达百页,涵盖各类废弃物的处理规范。

政府还通过立法对污染行为征收费用全额投入污水处理和垃圾处理设施建设,如果你到当地旅游,乱扔垃圾的行为还可能会遭到罚款。

新西兰——惠灵顿

作为新西兰的首都,惠灵顿可是大洋洲上的清洁标杆,政府制定了高效的垃圾处理体系,商业清洁公司也采用环保产品和绿色实践,通过定制化服务减少人们对环境的污染。

同时,城市规模紧凑、人口密度低,减少了人类活动对环境的压力,周边缺乏重工业,主要产业为农业、渔业和旅游业,进一步降低了污染源。

新西兰人普遍具有强烈的环保责任感,惠灵顿居民不仅遵守垃圾分类规范,还积极参与城市绿化保护,使整洁成为惠灵顿城市文化的一部分。

德国——弗赖堡

德国这个国家,可是世界上最先提出垃圾分类的国家,早在1904年就提出垃圾分类这一概念。

而弗赖堡,作为欧洲乃至德国的环保典范,自1991年起便推行垃圾分类,居民需将垃圾分装进灰、绿、黄、褐等不同颜色的垃圾袋和垃圾箱中,废纸回收率高达80%。

为了让群众有环保意识,政府甚至通过补贴环保产品(如可重复使用的尿布)、降低垃圾分类住户的处理费用等方式,鼓励市民参与回收。

除了被誉为德国环境之都外,弗赖堡还是世界公认的太阳能之都,全市广泛安装太阳能电池板,覆盖车站、医院甚至酿酒厂屋顶,实现能源自给。

日本——神户

日本虽然小,但其的确在一些方面上不得不让人佩服,就比如在城市环境上,神户在废物管理和垃圾回收方面采用高科技手段。

例如智能分类系统和严格的垃圾处理流程,确保城市几乎“一尘不染”,在空气质量、噪音控制、水质保护等方面上,神户也均达到或超过日本的国家标准。

神户多次入选“世界最清洁城市”和“全球宜居都市”,这种声誉促使政府持续投入环境治理,旅游业的发展也倒逼城市保持整洁形象。

新加坡

自独立以来,新加坡领导人就将环境可持续性视为国家生存的核心。首任总理李光耀提出“花园城市”愿景,强调经济发展与环境保护并重,而非“先污染后治理”。

政府通过《新加坡绿色计划》持续推进“零填埋”目标,减少对垃圾焚烧厂的依赖,通过《环境公共卫生法》等法规严惩乱扔垃圾、随地吐痰等行为,罚款金额高达数千新元。

除此之外,新加坡还投资建设了全球领先的污水处理系统和垃圾焚烧厂,解决土地稀缺下的资源循环问题。

澳大利亚——阿德莱德

阿德莱德的空气质量常年位居澳大利亚前列,政府通过严格限制工业排放和交通污染来减少空气污染物。

城市采用先进的循环经济模式,约85%的垃圾通过回收和再利用得到处理,极大减少了填埋和焚烧带来的污染。

政府长期推动低碳目标,例如计划将阿德莱德打造成全球首个“碳中和城市”,并投资风能、太阳能等绿色能源,居民积极参与节水计划和垃圾分类,形成良性生态循环。

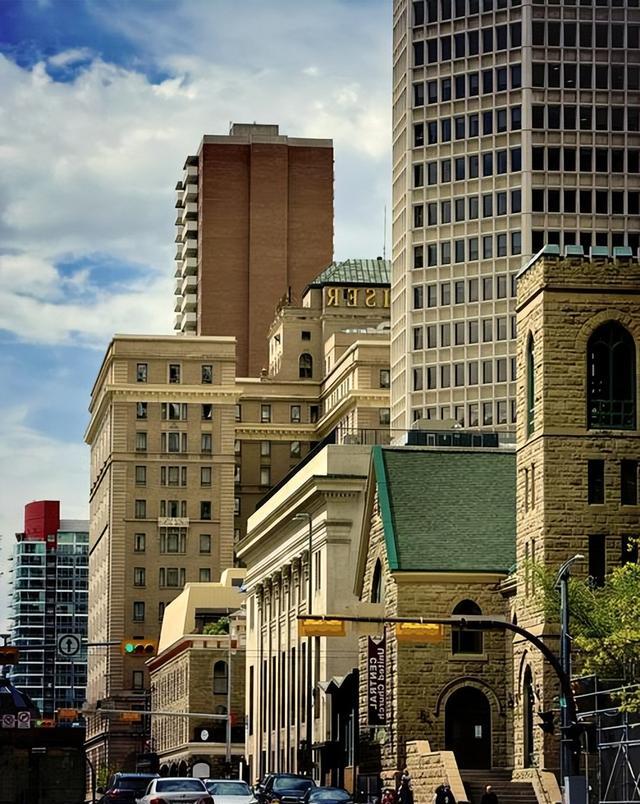

加拿大——卡尔加里

卡尔加里拥有严格的环保政策与法规,政府对乱扔垃圾行为实施严厉处罚,罚款金额可超过1000加元,有效遏制了不文明行为。

市政提供免费涂鸦清除服务,并通过教育项目提升市民环保意识,当地一些企业将厨余垃圾转化为有机肥料,采用清洁能源技术处理,年处理量近百万公斤。

垃圾转运站对可生物降解和可回收物进行分类,减少填埋需求,而卡尔加里的地理位置也是一个原因之一,背靠落基山脉,自然风光优美,限制了工业扩张对环境的破坏。

参考资料