是一只柠檬,还是一只橘子?

1730年代的巴黎,有一种让人面红耳赤的争论。就是:我们脚底下的这个地球,到底是个什么形状?

这听起来像是个玩笑。毕竟那时候大航海时代都过了几百年了,大家都知道地球是圆的。但问题在于,它不是完美的圆。

此时的法国科学界,就像是一场势不两立的斗争。一边是坐镇巴黎天文台的卡西尼家族(Cassini family),他们抱着笛卡尔的理论死死不放。笛卡尔认为宇宙中充满了涡旋,而在这种涡旋挤压下,地球应该是一个两极拉长、赤道收缩的球体。通俗点说,地球长得像个柠檬,或者是橄榄球。

另一边,是一群刚刚接触到英伦海峡对岸“异端邪说”的年轻数学家。他们读了一本叫《自然哲学的数学原理》的书,作者是个叫牛顿的英国人。牛顿坐在家里算了一通,得出结论:地球因为自转的离心力,赤道应该鼓起来,两极应该扁下去。通俗点说,地球长得像个橘子,或者是南瓜。

这是“柠檬派”对决“橘子派”。

这也是法国人的面子对决英国人的脑子。

如果牛顿是对的,那法国科学界长期奉行的笛卡尔体系将受到重大冲击。卡西尼家族绝不允许这种事发生,他们拿出了几十年的测量数据,发誓地球就是尖的。

就在这个节骨眼上,皮埃尔·路易·莫佩尔蒂(Pierre Louis Maupertuis)登场了。

他走进房间的时候,通常并不像个传统的学者。他不像那些把自己埋在故纸堆里、满身粉笔灰的老教授。莫佩尔蒂出身布列塔尼的富裕家庭,当过火枪手——就是那种骑着马、佩着剑、随时准备决斗的火枪手。他不仅懂微积分,还懂怎么挑最好的丝绸背心,懂怎么在沙龙里把贵妇逗得花枝乱颤。

他是个数学天才,也是个社交花蝴蝶。他那时三十多岁,野心比他的假发还要高。他看准了这个机会:如果能解决“柠檬”和“橘子”的争端,谁就能成为欧洲科学界的凯撒。

莫佩尔蒂是个赌徒。他把筹码全部押在了牛顿那边。他相信那个英国老头是对的。

但他需要证据。仅仅在纸上推导公式是没用的,卡西尼家族手里有实地测量的数据(虽然那些数据后来被证明错得离谱)。要推翻他们,莫佩尔蒂必须去测量。

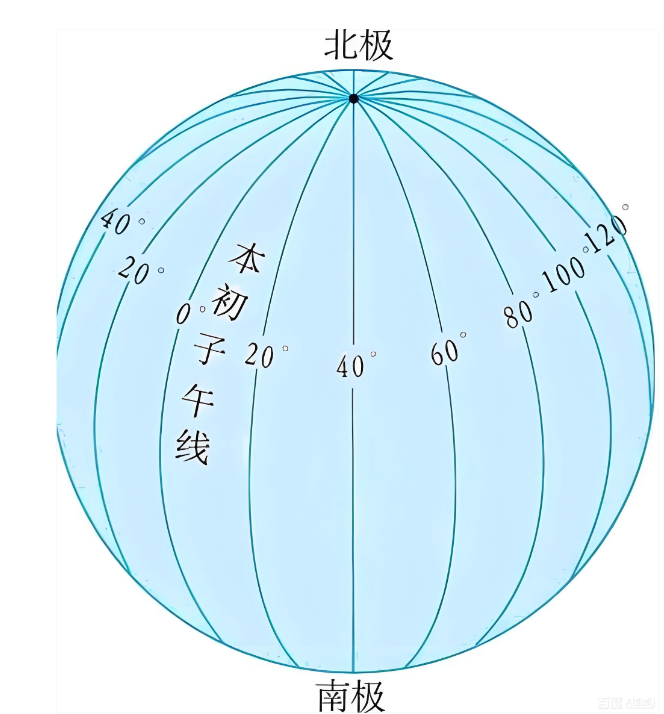

如果你想证明地球是扁的,最好的办法就是去纬度最高的地方,量一量那里的经度弧长(经线一度的弧长),然后跟在法国量出来的对比一下。如果高纬度的经度弧长更长,那地球就是扁的。

莫佩尔蒂向法国国王路易十五申请了一笔巨款。他的计划很简单:组建一支探险队,去极北之地。

目的地:拉普兰(Lapland)。现在的芬兰与瑞典边境。

当时的人看拉普兰,大概就跟我们现在看火星差不多。那是世界尽头,是传说中巫师和驯鹿出没的荒原。

这也是莫佩尔蒂传奇的开始。他不仅要跟严寒斗,跟地形斗,还要跟讨厌的蚊子斗。

冰雪、蚊子与两个情妇

1736年5月,莫佩尔蒂带着他的队伍出发了。

这支队伍有数学家克莱罗(Clairaut),当时才二十三岁,算是个神童;还有勒莫尼耶(Le Monnier)。甚至还有一个因为没事干想去旅游的瑞典天文学家摄尔修斯(Celsius)——顺便提一句,就是这人发明了摄氏温标,虽然当时他定义的100度是冰点,0度是沸点,跟现在是反的。

他们带着当时最精密的象限仪,带着几大桶白兰地,浩浩荡荡地向北进发。

这趟旅程从一开始就充满了法式的荒诞。莫佩尔蒂并不打算过苦行僧的生活,他尽量保持着巴黎绅士的派头。但在抵达托尔讷河谷(Torne Valley)后,现实给了这位前火枪手一记重拳。

那是夏天。北极圈的夏天没有黑夜,只有无休止的太阳。

还有蚊子。

拉普兰的蚊子不是那种嗡嗡叫的小昆虫,它们成群结队。探险队的日记里充满了对蚊子的咒骂。它们遮天蔽日,让人无法呼吸,无法睁眼。莫佩尔蒂不得不把自己裹得像个木乃伊,只露出鼻孔出气。在测量的关键时刻,他们甚至要往脸上涂焦油来防蚊,这让他们看起来像是一群怪物,而不是皇家科学院的体面院士。

即使这样,工作还得继续。

为了测量一段足够长的经线,他们需要在托尔讷河两岸的山顶上建立三角测量点。这意味着他们要扛着几百斤重的精密仪器,爬上一座又一座没有任何道路的荒山。

有时候,为了从一个山头看到另一个山头,他们必须把山顶的树全砍光。

夏天过去,蚊子走了,更可怕的冬天来了。

这不是巴黎那种下一层薄雪就让诗人无病呻吟的冬天。这是零下三四十度的极地严冬。白兰地冻住了,这对于法国人来说简直是世界末日。据说,如果他们在室外喝一口烈酒,嘴唇就会粘在杯子上,撕下来一层皮。

河面结了厚厚的冰。这也带来了一个意外的好处:他们终于可以在结冰的河面上直接测量基线了。这比在甚至连驯鹿都难走的沼泽地里量要准得多。

这期间,莫佩尔蒂展现了他惊人的适应能力。他开始像当地萨米人一样生活。他穿上了厚重的驯鹿皮大衣,学着驾驭驯鹿雪橇。据说他在当地还有了一些风流韵事。传闻他和两个当地萨米姐妹打得火热,这让他在严肃的科学任务之余,日子过得一点也不枯燥~

他甚至把这种风流带回了巴黎——这是后话。

测量工作极其危险。有一次,他们在搬运那个宝贝象限仪坐船过河时,船撞上了石头。所有人都吓得魂飞魄散,不是怕淹死,是怕仪器坏了。如果仪器坏了,这一年的罪就白受了。幸运的是,莫佩尔蒂身手敏捷,虽然仪器受了点震动,但校准后还能用。

终于,数据出来了。

他们在北极圈测得的一度经线的长度,比在巴黎测得的要长。

长得还不少。

这意味着什么?意味着地球的两极确实是扁平的。

牛顿赢了。笛卡尔输了。

莫佩尔蒂赢了。卡西尼输了。

1737年8月,探险队回到了巴黎。莫佩尔蒂做了一件非常符合他性格的事:他没有立刻公布枯燥的数据,而是先搞了一场公关秀。

他穿着全套的拉普兰萨米人服装——厚重的皮毛大衣,奇怪的皮帽子,脚蹬皮靴——出现在凡尔赛宫和巴黎的沙龙里。他身边甚至还带着两个萨米族女孩(虽然有人说是那个瑞典天文学家带回来的,但大家都算在了莫佩尔蒂头上)。

巴黎沸腾了。

他成了超级巨星。他是“极地英雄”,是“科学探险家”,是那个为了真理去世界尽头挨冻的男人。伏尔泰,当时还是他的铁哥们,写下了那句著名的恭维话(虽然日后这句话听起来酸溜溜的):

“他把地球压扁了,也把卡西尼压扁了。”

莫佩尔蒂让人给自己画了一幅肖像。画中的他穿着毛皮大衣,一只手按着地球仪,眼神深邃而傲慢。他的另一只手抬起,仿佛在把地球按扁。

这一刻,他是欧洲科学界无可争议的王。

但爬得越高,摔得越惨。这是物理学定律,也是人生定律。

懒惰的上帝

成了名人的莫佩尔蒂,心气更高了。巴黎科学院那些老古董让他感到厌烦。就在这时,北方传来了一个诱人的邀请。

普鲁士的新国王,腓特烈大帝(Frederick the Great),正在柏林招兵买马。这位年轻的国王是个文青,吹长笛,写诗,崇拜法国文化。他想把柏林建成“北方的雅典”。

他需要一位科学巨星来镇场子。还有谁比刚刚征服了北极的莫佩尔蒂更合适呢?

1740年,莫佩尔蒂接受了邀请,前往柏林。

腓特烈大帝对他宠爱有加。1746年,国王任命莫佩尔蒂为普鲁士皇家科学院的院长。这个职位权力极大,莫佩尔蒂实际上成了普鲁士科学界的权威。

在柏林,莫佩尔蒂不再是那个在雪地里打滚的冒险家了。他成了官僚,成了权威。他开始变得敏感、多疑,容不得半点反对意见。他试图用军事化的手段管理这群散漫的科学家。

但也就是在这段时间,他提出了他这辈子最引以为傲,也是日后给他带来无穷麻烦的理论:

最小作用量原理(Principle of Least Action)。

这听起来是个高深的物理名词,其实核心思想很哲学,甚至很神学。

莫佩尔蒂认为,大自然是非常吝啬的。它在做任何事情时,都会消耗最少的“量”。光线走直线,是因为这样路径最短;物体运动,也是遵循某种“花费”最小的路径。

他把这个原理定义为:作用量等于质量乘以速度乘以距离。

如果只是作为一个物理定律,这虽然有点粗糙(现在的定义比这个复杂得多),但确实是个天才的洞见。后来的欧拉、拉格朗日、哈密顿都在这个基础上建立了宏伟的大厦。直到今天的量子力学,路径积分依然在这个影子里。

坏就坏在,莫佩尔蒂没把它只当成物理定律。

他把它当成了上帝存在的证明。

他说,看啊,大自然如此精打细算,如此有目的性,这说明背后一定有一个智慧的造物主!这就是万物的终极真理!

他太爱这个理论了。他觉得这比他在拉普兰测量的那些数据要伟大一万倍。那是体力活,这是上帝的思维。

然而,并不是所有人都买账。

莫佩尔蒂开始在各种场合推销他的理论,甚至有些走火入魔。他试图用这个公式去解释生物的繁殖、解释光的折射、甚至解释形而上学的问题。

在柏林科学院里,有一个叫柯尼希(Samuel König)的数学家。这人原本是莫佩尔蒂的朋友,也是莱布尼茨的信徒。

1751年,柯尼希发表了一篇文章。他先是客客气气地质疑了莫佩尔蒂对“最小作用量”的定义,指出这个原理在某些情况下不成立。

这本身只是正常的学术讨论。但柯尼希在文章最后,加了一个重磅炸弹。

他说,其实这个原理早就被莱布尼茨发现了。他还引用了一封莱布尼茨写给赫尔曼的信的一段话,里面提到了类似的概念。

这一招太狠了。

这不仅是在质疑莫佩尔蒂的学术水平,更是在质疑他的人品。你说这是你发现的终极真理?不好意思,那个死去的德国天才几十年前就写在信纸背面了。

莫佩尔蒂炸了。

如果是二十年前那个风趣幽默的火枪手,也许会付之一笑,或者用数学公式反击。但现在,他是院长,是拥有权力的官僚。

他没有要求柯尼希在黑板上辩论,而是要求柯尼希把那封信的原件拿出来。

柯尼希拿不出来。他说那是抄件,原件在伯尔尼的一个收藏家手里,但那个收藏家刚刚死了,文件不知所踪。

这听起来确实很像借口。莫佩尔蒂抓住了这一点。他动用了院长的行政权力,召集了一次特别会议。在会议上,他没有回避利益冲突,直接作为审判者,宣布柯尼希不仅学术造假,而且是恶意诽谤。

他强迫科学院通过决议,正式谴责柯尼希。柯尼希被迫辞职,灰溜溜地离开了柏林。

莫佩尔蒂赢了。

但他忘了,柯尼希虽然只是个小人物,但他有一个朋友。

一个非常、非常危险的朋友。

那个朋友叫伏尔泰。

阿卡基亚博士的致命一击

伏尔泰这时候也在柏林。他是腓特烈大帝请来的另一尊大佛。

起初,伏尔泰和莫佩尔蒂关系还不错。但两个自大狂待在一个宫廷里,翻脸是迟早的事。伏尔泰早就看不惯莫佩尔蒂那副甚至比国王还要傲慢的派头。

当柯尼希事件爆发后,伏尔泰怒了。他虽然也不怎么喜欢莱布尼茨的学说,但他更讨厌暴政。

伏尔泰决定出手。

他没有写什么严肃的辩护词。他知道,对付莫佩尔蒂这种自视甚高的人,讲道理是没用的。

要毁掉一个人,最好的办法不是反驳他,而是嘲笑他。

伏尔泰拿起了笔,写了一本小册子。书名叫《阿卡基亚博士对此事的诊断》(Diatribe du Docteur Akakia)。

这是文学史上最恶毒、最好笑、最致命的人身攻击之一。

在这本书里,伏尔泰虚构了一个叫“阿卡基亚”的医生(Akakia在希腊语里是“没有恶意”的意思,这是反讽)。这位博士一本正经地分析了某位“年轻的院长”最近发表的一系列荒谬论文。

伏尔泰不仅攻击莫佩尔蒂在柯尼希事件中的霸道,还把莫佩尔蒂过去发表的所有奇怪想法都翻了出来。

莫佩尔蒂确实有过很多脑洞大开的念头。比如他曾建议要在地球上挖一个洞直通地心,看看里面有什么;他曾建议如果不准解剖人体,可以解剖那个时代的罪犯的大脑;他还讨论过如果不给涂满松脂的人身上用药会发生什么。

伏尔泰把这些全都夸张化了。他把莫佩尔蒂描写成一个疯子,一个为了科学不惜炸掉地球、要把所有人都解剖了的变态。

“这位院长建议我们要在这个半球建立一座城市,在那座城市里大家只说拉丁语……”

“他还要在地上挖一个无底洞……”

伏尔泰的文字像手术刀一样精准,又像鞭子一样狠毒。他把莫佩尔蒂那副高高在上、以为自己掌握了宇宙真理的嘴脸,剥得干干净净,只剩下一条可笑的内裤。

腓特烈大帝读了手稿,笑得在地上打滚。但他还是有理智的,作为莫佩尔蒂的老板,他严禁伏尔泰发表这东西。这要是发出去,他的科学院院长就成笑柄了。

伏尔泰当面答应了国王。然后转头就把手稿寄到了荷兰去印刷。

几天后,这本小册子像病毒一样传遍了柏林,传遍了巴黎,传遍了整个欧洲。

所有人都笑疯了。

除了莫佩尔蒂。

据说莫佩尔蒂气得在床上躺了好几天,甚至威胁要找伏尔泰决斗。伏尔泰则轻描淡写地回应说,如果莫佩尔蒂想决斗,他作为被挑战者有权选择武器,他选择“两个巨大的针管”,以此嘲笑莫佩尔蒂那些奇怪的医学理论。

腓特烈大帝震怒,下令公开焚烧这本小册子,并把伏尔泰赶出了柏林。

但伤害已经造成了。

莫佩尔蒂的权威不仅是崩塌了,是直接灰飞烟灭了。人们再看到他,想到的不是那个在拉普兰测量的英雄,而是那个想在地上挖洞的疯子“阿卡基亚博士”。

他的“最小作用量原理”,那个被他视为上帝指纹的伟大发现,也被沾上了滑稽的色彩。

孤独的谢幕

在那场致命的嘲笑之后,莫佩尔蒂的身心都垮了。

他原本身体就不好,在拉普兰落下的病根,加上柏林寒冷气候的折磨,让他经常吐血。现在,精神上的羞辱成了最后一根稻草。

他在柏林又坚持了几年,他变得更加孤僻,更加沉默。

1756年,七年战争爆发。莫佩尔蒂以此为借口,请假回法国养病。

但他再也没有回到他辉煌的起点——巴黎。也许他害怕面对那些曾经崇拜他、现在却在偷偷嘲笑他的老熟人。

他在法国南部流浪了一段时间,最后去了瑞士的巴塞尔。

那里有伯努利家族,另一群伟大的数学家。那里远离宫廷,远离是非,远离伏尔泰的毒舌。

1759年7月,59岁的莫佩尔蒂在巴塞尔去世。

在他生命的最后时刻,陪伴他的不是国王,不是院士,也没有那个著名的象限仪。他死在一个异乡。

不仅仅是个笑话

如果我们仅仅因为伏尔泰的嘲讽就认为莫佩尔蒂是个小丑,那对他太不公平了。

历史总是由胜利者书写的,而在笔杆子的战争中,伏尔泰是无敌的。所以莫佩尔蒂在很长一段时间里,都作为一个傲慢、愚蠢的陪衬出现在文学史里。

但如果我们拨开那些嘲笑,看看他真正做过什么:

他不仅仅是去了一趟拉普兰。他把牛顿的物理学真正引入了欧洲大陆,打破了笛卡尔体系的垄断。这在科学思想史上是一场革命。

他在生物学上也有惊人的先见之明。他在研究六指家族的遗传时,提出了一种叫做“微粒”的遗传机制,认为父母双方的特征都会通过某种物质传递给后代。这比孟德尔早了一百年,甚至隐约有了基因论的影子。他反对当时流行的“预成论”(认为精子里装着一个小人),他的遗传理论为后来的进化论研究提供了早期思路。

当然,还有那个“最小作用量原理”。虽然他给出的证明有问题,虽然他把它神学化了,但这个原理本身,确实是物理学最亮眼的理论之一。后来的物理学家把他的名字擦亮,将这个原理奉为经典。

他是个复杂的人。是个理性与疯狂并存的人。

免责提示:本文基于公开历史资料与技术文献整理,部分细节为叙事化演绎,仅供科普参考。