西安城北的楼市,最近释放出一个火爆信号——位于经开区高铁新城的翰林府项目首开,128套房源瞬间售罄,在整体低迷的楼市行情下显得格外扎眼。

当然,单个项目热销很难看出市场信号指向何处,再来看一下土地市场的动作。梳理高铁新城近半年的土地出让信息,教育用地、公共设施用地的数量明显增多。另外,出让的几宗住宅用地,容积率都卡着2.5的线,摆明了要做第四代住宅、叠拼别墅这类高端产品。

此举也就意味着西安经开区对高铁新城的发展开始换思路了——从过往侧重商业服务用地转向居住与公共服务用地并举,走上了产城融合、配套提升的路子。

事实上,当下的西安楼市卖方主导年代一去不复返,市场上有钱的开发商就那么多,怎么才能将手里的土地卖出去呢?除了区位、地段这些传统因素外,还需要比拼的是教育、商业、公共配套及人口要素。

毕竟,对开发商而言,房子建好卖出去才是闭环,否则就砸在手里成库存了。产城(产业发展与城市配套)融合、职住(工作机会与住宅需求)平衡这些要素也是重点要考虑的。

当下西安的开发区中,债务负担最小的经开区,在西安未来土地拍卖竞争格局中值得重点关注。主要在于两个方面:首先,其具备提升教育、商业、公共配套产品的财政能力;其次,产业发展方面有先手,意味着就业机会增多,人口导入有优势。

高铁新城开始“升温”

在中国经济格局转型的当下,判断区域发展潜力最重要的指标之一,就是工业产值。

以经开区为例,2024年GDP首次突破1300亿元,同比增长近8%;规上工业总产值突破2400亿元,增速12.9%;工业总产值更是占到全市四分之一,充分说明其产业规模效应正在释放。

工业产值创下新高之余,房地产市场的积极变化,也足以令人侧目。

6月14日,西安经开区高铁新城的翰林府项目首开,128套房源瞬间售罄,市场热度可见一斑。无独有偶,克而瑞数据显示,同样位于经开区高铁新城的白桦林晓项目以811组的周度客户来访量达,位列2025第20周全市第一。再往前追溯,经发·和瑞府首开即拿下8200万业绩。

翰林府效果图

巧合的是,楼市升温与政策加码,几乎同期来临。

6月13日,国务院常务会议明确提出,“进一步优化现有政策,提升政策实施的系统性有效性,多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳”。 这“四剂猛药”,直指市场核心症结,政策加码意图明确,暖风频吹。

要知道,截至2025年1月末,重点50城新建商品住宅狭义库存为31093万平方米。包括北京、广州、南京、武汉等在内的多个重点一二线城市,新房去化周期仍超过20个月(克而瑞数据)。这意味着市场消化完这些库存需要近两年时间,远高于市场普遍认定的12个月健康水平。

聚焦西安,其2025年5月库存面积达1046万平方米,去化周期约为17.5个月。

楼市承压之下,高铁新城的表现,直白地反映了市场的真实判断。

如果说翰林府开盘即售罄只是偶然,再来看一组数据:初步统计显示,仅2025年,经开区高铁新城将有近20个新盘在售,不乏多个纯新盘。

密集推盘与热销现象背后,是区域价值重估的信号。

教育及商业配套升级

如果说工业是一座城市发展的底气,城市配套则是提升城市生活吸引力的关键。

其中,优质的教育资源对于开发区整体实力的提升和人口导入有着巨大推动力。

特别是在2025年,经开第四学校迎来新的发展机遇,该校获得西安高新一中初级中学、高新第二小学联合帮扶办学,目前已经开始招聘教师。

还有最近关于西安五大名校“铁一中”分校即将落户高铁新城的讨论,也是沸沸扬扬。

经开一中

事实上,高铁新城早已是教育资源富集之地,经开一中、经开一小、经开三小、经开第五学校、经开八小、西安博爱国际学校等优质学校在这里聚集,2024年经开第三学校更是晋级为交大附中“名校+”。

这只是一个侧影,在交通、商业等领域的民生配套方面,高铁新城亦发生了翻天覆地的变化。

先看交通资源,高铁新城坐拥亚洲最大的高铁西安北站,距离全国八大枢纽机场之一西安咸阳国际机场15分钟车程,形成2小时航空圈、8小时铁路圈和1日公路圈,辐射全国2/3以上的城市,在西安城市内部还连通了地铁2号线、4号线、14号线以及机场城际线等轨道交通,交通网络四通八达。

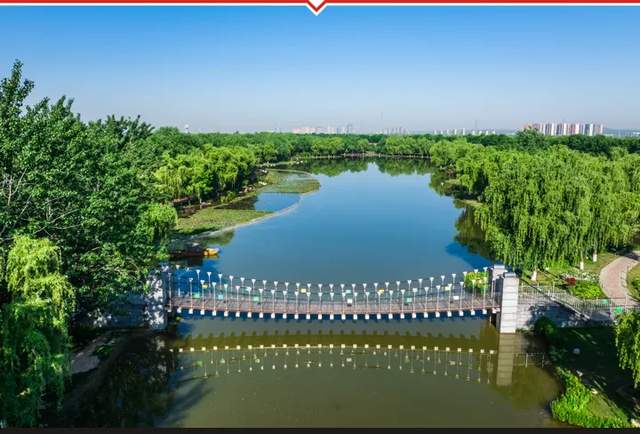

紫薇湖

围绕这片“都市新中心”,秦创原・数字经济产业研发中心、复星丝路中心等地标建筑正如雨后春笋般拔地而起;约18.65公里的渭河生态景观带,未央湖、西安湖、紫薇湖、天玑湖,以及文景山公园、渭河城市运动公园等生态脉络,让城市充满生机与活力。

正如区域观察人士所言,“论西安的城市配套升级速度,高铁新城确实下了很多功夫”。

产业支撑VS人口流入

其实“热度”的变化,公众感知最为明显的除了城市配套改善,还有就业机会增多。高铁新城要扛起“新门户”的重担,就得在这方面拿出过硬表现。

就业的核心是产业,一个有良好产业支撑的开发区,才能吸引人口流入。

比如,光伏行业龙头企业隆基绿能就坐落于此,还有加速建设中的陕西建工新能源研究院、高通医疗研发生产项目、星展卫星通信基地、惠普生物医疗器械项目,都是高铁新城产业活力释放的具体注脚。

人口增长是最直观的印证。尽管暂无高铁新城单独数据,但经开区的人口变化已能说明问题:2024年常住人口达55.04万人,相较于2010年第六次全国人口普查的22.06万人,14年增加了32.98万人,增长1.5倍。

西安北站

这种吸引力正向外辐射。西安市统计公报显示,2024年西安常住人口1316.76万人,比上年末增加8.94万人,增量人口超过郑州、青岛,位居北方城市首位。

支撑这种吸引力的,自然是经开区的双重优势。既依托北客站枢纽,以高铁新城为核心构建西安都市新中心;又凭借产业集聚效应,带动西安“北跨”发展。

镐京笔记获悉的一份资料显示,在最新规划中,高铁新城正推进创新型都市枢纽区建设,目标是打造集国际交流、健康服务、生态休闲、商务金融、创新转化、都市智造于一体的国际创新门户、新质生产高地、乐享都市家园。

其发展空间不止于现有的42平方公里规划范围,更是融入渭河南岸整体格局,形成 “一轴一带两走廊,两心五点四板块” 的功能结构。

这种更具前瞻性、视野更加宏大的规划,让高铁新城的未来有了更大想象空间,其在渭河南北岸协同发展、优化西安空间结构、激活北部发展潜力中所扮演的角色值得期待。