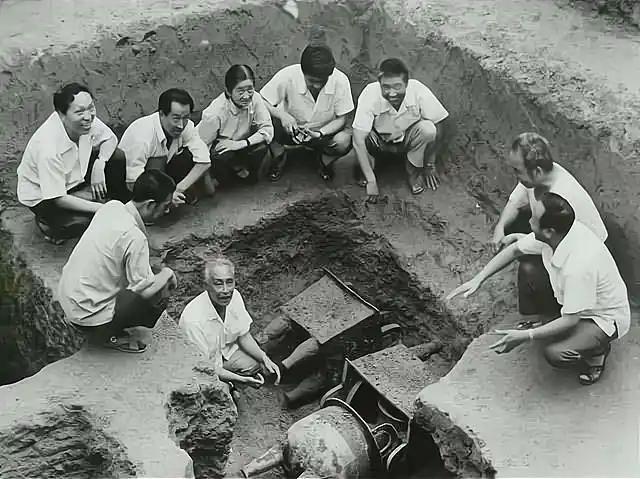

1972年盛夏,内蒙古赤峰市巴林右旗的草原上,一支考古队正在进行例行勘探。当探铲深入地下数米后,触碰到了坚硬的砖砌结构——一座规模庞大的清朝墓葬就此揭开面纱。随着发掘工作的推进,所有人都被眼前的景象震撼:这座墓葬东西宽45米、南北长105米,占地面积达5000平方米,相当于7个标准篮球场大小,周围环绕着完整的砖砌围墙,墓道两侧还排列着石人、石马等仪仗俑,规格远超普通贵族墓葬。

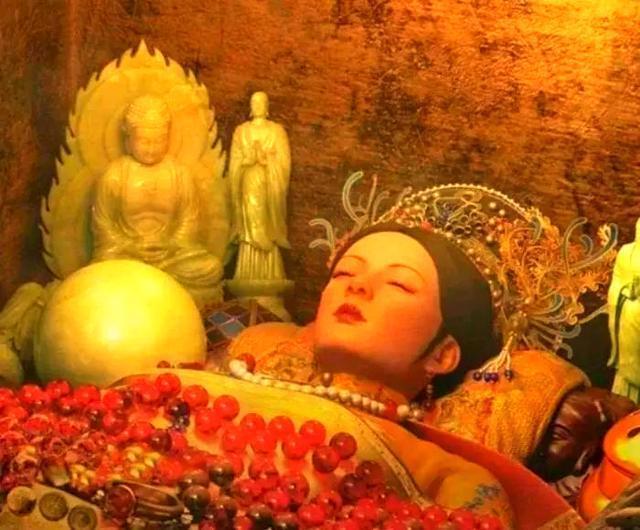

当考古队员小心翼翼打开主墓室棺椁时,更令人瞠目结舌的一幕出现了:棺内躺着一位女子,遗体历经240余年竟栩栩如生,皮肤富有弹性,头戴金凤冠、腕套金镯、指戴翡翠戒指,足蹬大红缎满帮绣花靴,而最刺眼的是——她身着一件绣满九条金龙的明黄色龙袍!

龙袍,乃封建王朝皇帝的专属服饰,是皇权的至高象征。即便是中国唯一的女皇帝武则天,下葬时也仅以皇后礼规制服;晚清权倾朝野的慈禧太后,临终前虽极尽奢华,也不敢逾越礼制穿龙袍入葬。这位蒙古草原上的女子,究竟是谁?为何能打破千年礼制,身着龙袍长眠?随着一方墓志铭的出土,谜底终于揭晓——她就是康熙皇帝的第三女,固伦荣宪公主。一个嫔妃所生的公主,为何能让康熙皇帝破格宠爱,甚至允许她穿龙袍下葬?

固伦荣宪公主墓的发掘,创下了多项考古纪录。除了庞大的墓葬规模和罕见的龙袍,墓主人遗体的完好程度更令考古界惊叹。专家现场勘查发现,公主遗体身长1.58米,面色红润,毛发乌黑,肌肉仍有弹性,仿佛只是陷入沉睡。这种“尸身不腐”现象,与墓室内的特殊环境密切相关:墓葬选址在地势高燥的坡地上,采用“积沙防盗”设计,沙子隔绝了水分和空气;棺椁采用金丝楠木打造,密封性极佳,内部还放置了大量防潮的石灰和香料。

墓中随葬品的奢华程度同样令人咋舌。除了金冠、金镯等首饰,考古队还出土了银壶、玉碗、珐琅器、丝织品等珍贵文物共1000余件。其中一件“珍珠团龙袍”,用数万颗大小均匀的珍珠绣出团龙图案,工艺精湛至极;还有一套铜鎏金编钟,音质仍清晰悦耳。这些文物的规格,完全对标亲王级待遇,而那件明黄色龙袍,更是直接突破了“服饰礼制”的底线——根据《大清会典》规定,除皇帝外,任何人私藏、穿着龙袍都属“谋逆大罪”,可这位公主不仅穿着龙袍下葬,龙袍的工艺和纹饰还与康熙皇帝的朝服别无二致。

考古队在墓室墙壁上发现了残存的壁画,描绘了公主生前的生活场景:有宫廷宴饮、草原狩猎、回朝省亲等画面。从壁画内容可以看出,这位公主在蒙古草原上地位尊崇,生活优渥。而墓志铭上的文字,更详细记载了她的生平:“公主,圣祖仁皇帝第三女也,母荣妃马佳氏。康熙三十年下嫁巴林郡王鄂齐尔次子多罗郡王乌尔衮,康熙四十八年册封为固伦荣宪公主,雍正六年四月二十一日薨,享年五十六岁。”这段记载,为我们还原了这位“穿龙袍公主”的基本人生轨迹。

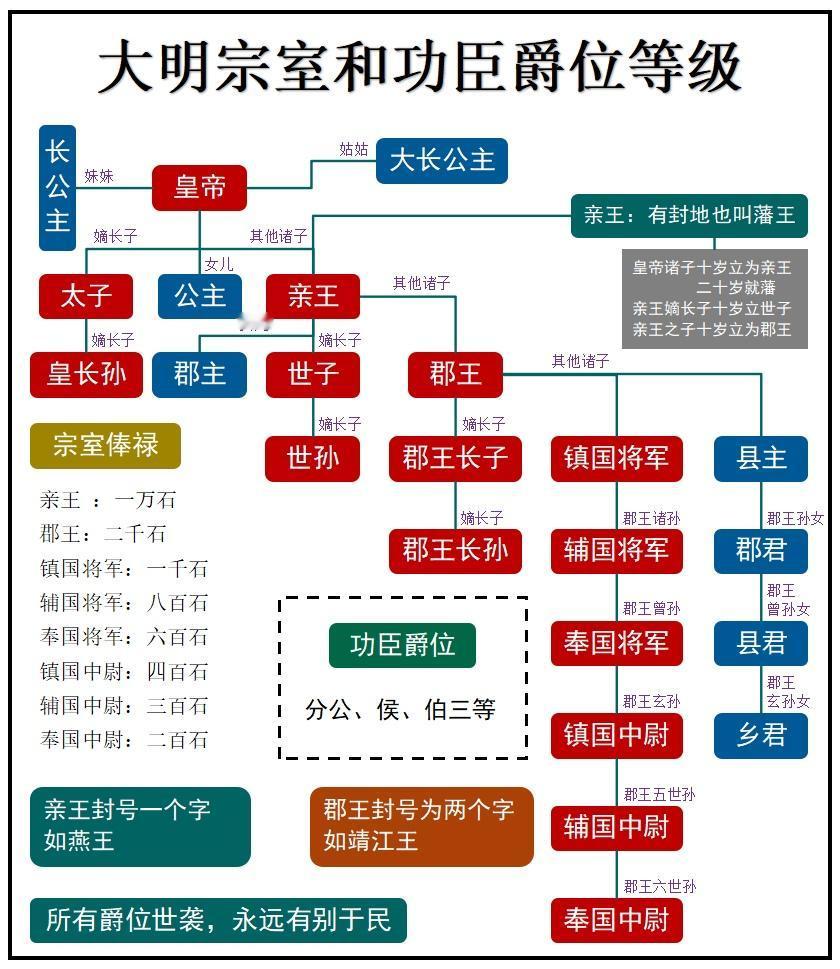

在清朝的公主制度中,“固伦公主”与“和硕公主”有着严格的等级区分。“固伦”意为“天下、国家”,只有皇后所生的嫡女才能被封为固伦公主,享受亲王级待遇;而嫔妃所生的庶女,最高只能封为和硕公主,待遇等同于郡王。这一制度自皇太极时期确立,历经顺治、康熙两朝,从未有过例外——直到固伦荣宪公主的出现。

荣宪公主出生于康熙十二年(1673年),是康熙皇帝的第三女,母亲为荣妃马佳氏。马佳氏是康熙早年最宠爱的嫔妃之一,她10岁入宫,14岁生下长子承瑞,此后十年间接连为康熙诞下五子一女,其中就包括荣宪公主。然而,康熙的前两个女儿均早夭——长女生于康熙七年,两岁夭折;次女生于康熙十年,一岁夭折。因此,荣宪公主虽然排行第三,实际上却是康熙第一个长大成人的女儿,自然被视为“掌上明珠”。

康熙对荣宪公主的宠爱,从她的成长历程中可见一斑。按照清朝惯例,公主一般在15-16岁左右出嫁,而荣宪公主却被康熙留到了20岁——这在清朝公主中极为罕见。康熙三十年(1691年),20岁的荣宪公主终于迎来大婚,康熙为她挑选的夫婿是蒙古巴林部札萨克多罗郡王鄂齐尔的次子乌尔衮。乌尔衮并非普通人,他是皇太极的曾外孙,身上流淌着满族皇室与蒙古贵族的双重血脉,武艺超群,深得康熙赏识。这场婚姻,既是皇家与蒙古贵族的政治联姻,也饱含着康熙对女儿的疼爱——他特意为荣宪公主准备了丰厚的嫁妆,包括金银珠宝、绸缎布匹、庄园土地等,还派专人护送公主前往蒙古,沿途州县需“净水泼街、黄土垫道”,规格堪比亲王出巡。

即便远嫁蒙古,荣宪公主也享有特殊待遇——康熙允许她“每年回京省亲两次”,这在远嫁蒙古的清朝公主中是独一份的。每次公主回京,康熙都会亲自到京郊迎接,赏赐大量物品;公主返回蒙古时,康熙也会派皇子送行。这种父女情深,在等级森严的皇家极为难得。

如果说早年的宠爱源于“长女情结”,那么康熙四十八年(1709年)的册封,则是荣宪公主以孝心赢得的“破格恩宠”。这一年,康熙皇帝因“九子夺嫡”事件心力交瘁,突然患上重病,卧床不起,生命垂危。消息传到蒙古巴林部,荣宪公主不顾路途遥远,连夜带着随从赶回北京。

回到宫中后,荣宪公主衣不解带地在康熙病床前照料了40余天。她亲自为父亲熬药喂水,擦拭身体,端屎端尿,毫无公主架子。当时康熙的皇子们还在为储位明争暗斗,很少有人能像荣宪公主这样全心尽孝。康熙病情好转后,看到女儿因日夜操劳而憔悴的面容,感动不已,对身边的大臣说:“朕之诸女,惟荣宪最孝,堪为固伦之选。”随后,康熙下旨,册封荣宪公主为“固伦荣宪公主”——这是清朝历史上第一位由嫔妃所生而被册封为固伦公主的公主,也是康熙一生中唯一一次打破“嫡庶之别”册封的公主。

这次册封,不仅是对荣宪公主孝心的嘉奖,更体现了康熙对她的绝对信任。当时“九子夺嫡”局势紧张,康熙对皇子们充满猜忌,而远嫁蒙古的荣宪公主没有参与储位之争,反而成为他情感上的寄托。康熙曾多次在给荣宪公主的书信中写道:“朕虽有众多子女,然能解朕心者,惟汝一人。”这种父女间的信任,为荣宪公主日后的特殊待遇埋下了伏笔。

荣宪公主的丈夫乌尔衮,也因这层关系深受康熙重用。乌尔衮自幼习武,勇猛善战,康熙三十五年(1696年),他随康熙亲征噶尔丹,在昭莫多战役中冲锋陷阵,立下赫赫战功,被封为“和硕额驸”。康熙四十七年(1708年),乌尔衮继承巴林部札萨克多罗郡王爵位,成为巴林部的最高统治者。在荣宪公主的影响下,乌尔衮始终坚定地站在清朝中央政府一边,积极维护满蒙联盟,多次协助康熙平定蒙古草原的叛乱。

荣宪公主在巴林部也拥有极高的威望和实权。她不仅是郡王的妻子,更是康熙皇帝的“代表”——巴林部的重大事务,乌尔衮都要与荣宪公主商议后才能决定;清朝中央政府与巴林部的往来公文,也多由荣宪公主转达。公主还在巴林部兴修水利、创办学校,推广中原地区的农业技术,深受当地牧民爱戴。当地牧民尊称她为“草原上的太阳”,至今巴林右旗仍流传着许多关于她的传说。

康熙五十七年(1718年),乌尔衮在随康熙出征准噶尔时病逝于军中。荣宪公主悲痛欲绝,但她强忍悲痛,主持了乌尔衮的葬礼,并继续辅佐年幼的儿子琳布管理巴林部事务。直到雍正六年(1728年),56岁的荣宪公主病逝于巴林部王府,追随丈夫而去。雍正皇帝得知消息后,特意下旨拨款为她修建高规格墓葬,并派官员前往祭奠。

回到最核心的疑问:荣宪公主为何能穿龙袍下葬?结合史料分析,这极有可能是康熙皇帝的“特许”。康熙一生宠爱荣宪公主,在她去世前(康熙驾崩于1722年,荣宪公主病逝于1728年),曾多次赏赐她“御用之物”,其中或许就包括这件龙袍。而荣宪公主去世后,雍正皇帝出于对父亲的尊重和对这位姐姐的认可,默认了她穿龙袍下葬的事实。

从更深层次看,这件龙袍也蕴含着政治意义。荣宪公主的婚姻是清朝“满蒙联姻”政策的典型代表。清朝自建立以来,就通过联姻的方式巩固与蒙古各部的关系,荣宪公主远嫁巴林部,有效稳定了内蒙古东部的局势。康熙允许她穿龙袍下葬,既是对女儿的宠爱,也是向蒙古各部传递一个信号:清朝皇室与蒙古贵族是“一家人”,皇室的荣耀也会惠及蒙古。这种政治象征意义,或许比单纯的“溺爱”更重要。

值得注意的是,荣宪公主的龙袍与皇帝的龙袍还是有细微差别的——皇帝龙袍的九条金龙为“正龙”,而荣宪公主龙袍上的金龙为“行龙”,且龙袍的颜色比皇帝的明黄色稍浅。这表明,即便破格,也仍在“礼制框架内”,体现了康熙既想表达宠爱,又不愿完全打破等级制度的矛盾心理。