“改正朔、易服色”在古代中国被视为革旧立新的重要标志,其中的“正”是一年起始的月份,“朔”是起始月份的初一,因而“改正朔”就是改岁首,“易服色”就是改换衣服、旗帜的颜色。在王朝更替或有重大政策转向之际,王朝君主们会用“改正朔、易服色”来昭告天下,标志着一个新时代的到来。

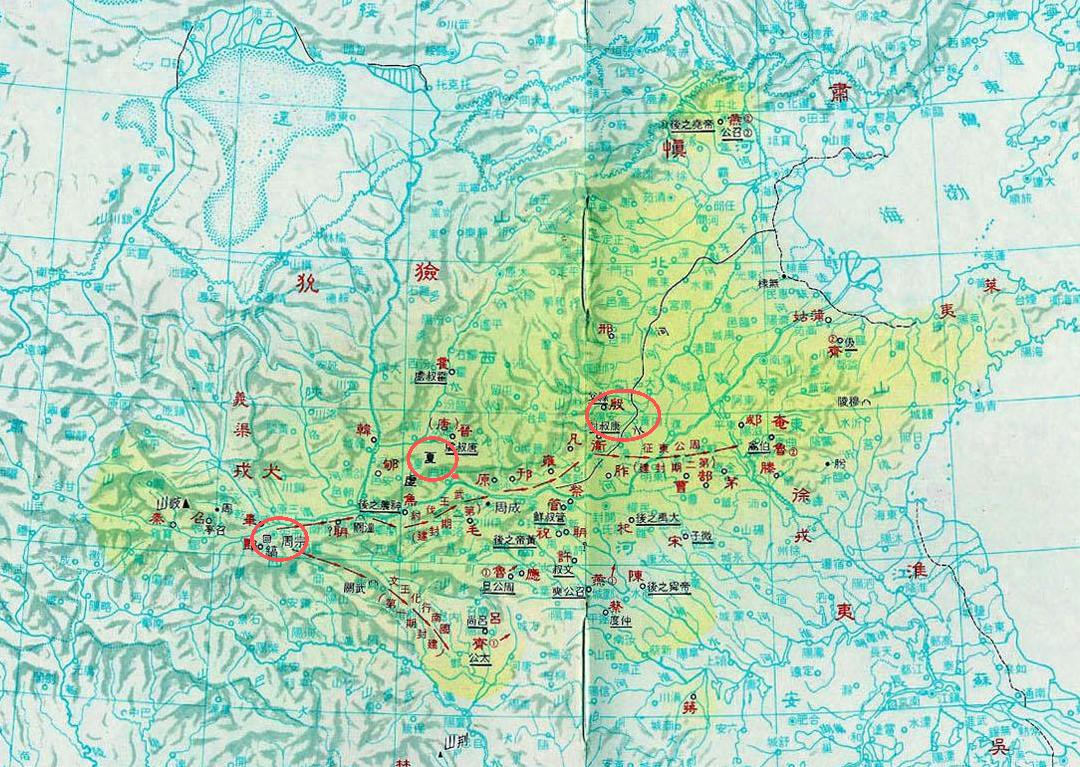

这套逻辑的背后是产生自战国时期的五德始终说。在此之前,夏商周更替之际确有改正朔的做法,夏朝以正月为岁首、商朝以十二月为岁首、周朝以十一月为岁首,但其动机并非是出于五德之说。由于早期的历法不够精确,三朝建立的时间相差了几百年,且各自核心区域的环境不同,为了更好的指导农业生产,才调整正朔。

夏商周三朝核心区域

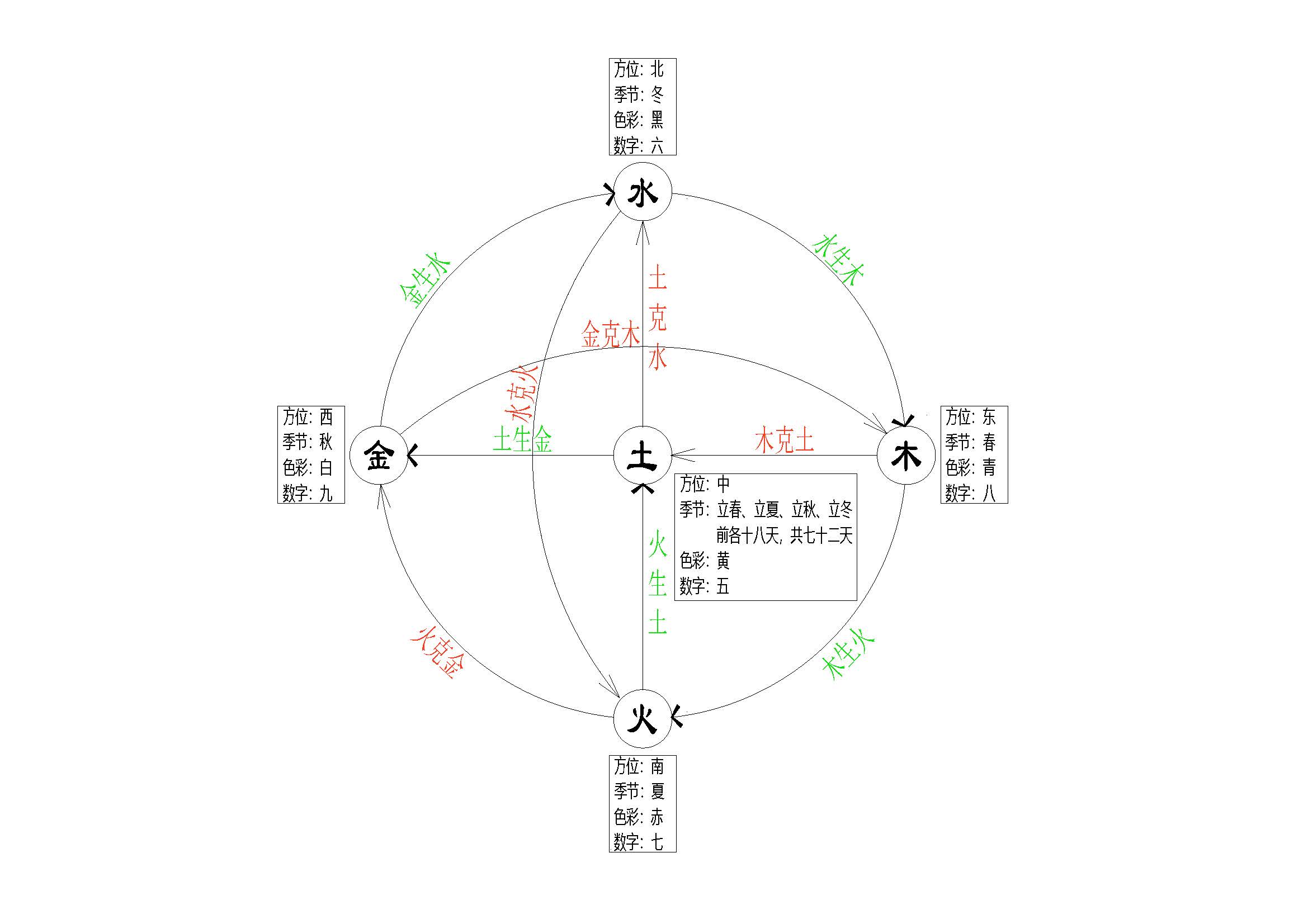

战国时期,齐人邹衍结合前人学说创造了一套阴阳学说。在阴阳学说中,由五行相生相克推论出了五德始终说,并将夏商周三代的兴衰更替套入了其中。阴阳学说认为夏为木德、商为金德(金克木)、周为火德(火克金),前朝都是被新朝克掉的。

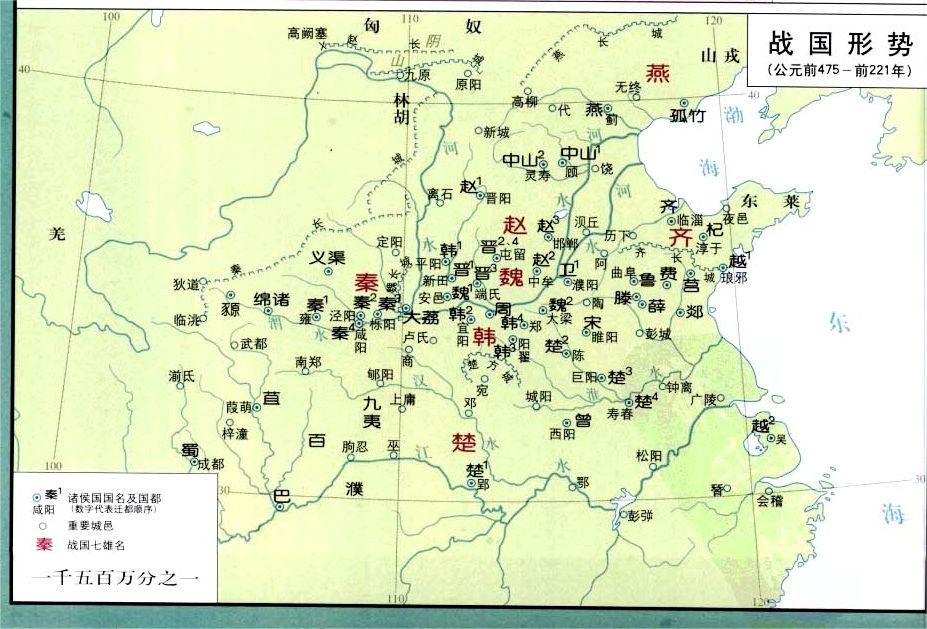

历史由春秋进入战国之际,以“尊王攘夷”为旗号的争霸已经被列国摒弃。兼并土地与人口,取代周朝成为列国的主要目标。列国纷纷抛弃周朝的历法,采用夏正,以正月为岁首,并以夏朝的继承人自居。三代更替之后,夏朝当复的意识在当时成为主流。即使是远离夏朝核心区域的齐国、秦国也起来争夺夏朝的遗产,中国的代称是华夏也由此而来。

战国列国

到了战国末期,五德始终说已经发展成熟,五德拥有了各自的代表符号,包含了方位、时节、颜色与数字。与此同时,秦朝已并天下之半,已经具备了取代周朝的实力。秦昭襄王在位时,灭掉了早已名存实亡的周王室,迁九鼎于咸阳。为了昭示秦朝统一天下的正当性,秦朝宣布自己为克火的水德,水德主冬,颜色为黑,于是秦国以冬季开始的十月为岁首,服色尚黑。

五德相生相克关系

秦始皇统一中国后,将秦朝的水德文化推及全国,百姓一律被称为黔首,水德对应数字六,秦朝的一系列制度也以六为基数,如全国划分为三十六郡,符节、法冠都是六寸,车辆宽度为六尺,度量衡的一步为六尺,驾车的马用六匹。

汉朝建立后沿用秦制,仍以水德自居,到汉文帝时才改为克水的土德,尚黄色,但仍以十月为岁首(土德居中,对应的时节太碎了)。汉武帝即位后摒弃黄老之学的无为而治,转向积极有为。在比较诸多历法之后,汉武帝选择了夏正,以正月为岁首。夏正被汉朝学者修正以后精确度极大提高,与中原地区的农业生产十分契合,此后除了王莽、武则天、唐肃宗时期短暂改正朔之外,以正月为岁首成为定制,一直沿用到今天。

五德始终说中不只有五德相克,还有五德相生。西汉末年,儒学大家刘向、刘歆父子依照五德相生理论重排了之前朝代对应的五德。在他们看来,黄帝为土德,土生金,所以夏朝是金德;金生水,商朝是水德;水生木,周朝是木德;木生火,汉朝则为火德,这刚好对应了汉高祖刘邦为“赤帝子”的传说。至于水德的秦朝,则被否定了合法性,被视为周朝向汉朝转移天命的过渡阶段而已。这套说辞被当权的王莽所接受,王莽利用火生土的理论依据,说自己应了土德,迫使汉室禅让天下。

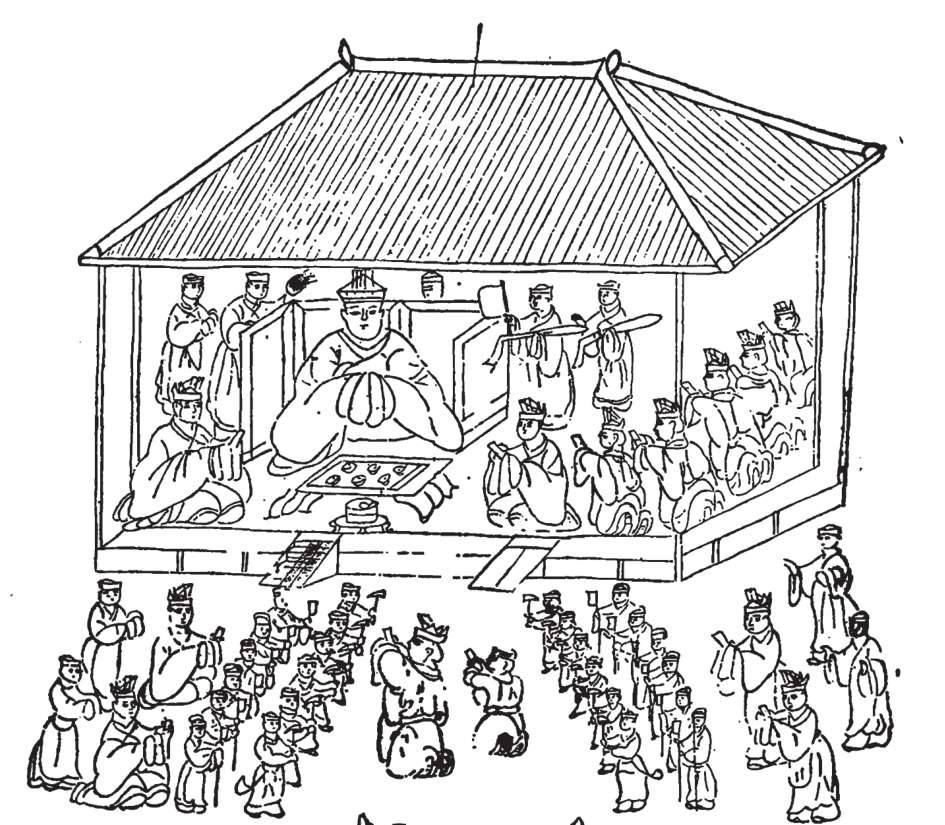

汉朝儒家士大夫

东汉建立后,考虑到儒学力量的影响,光武帝刘秀并没有改回之前的土德,而是沿用火德,尚赤,因此东汉又被称为“炎汉”、“赤汉”。东汉末年,黄巾起义爆发,起义军也采用火生土之说,以土德自居,尚黄。起义军因此头裹黄巾,以“苍天已死,黄天当立”为起义旗号。

黄巾起义送走了汉王朝,却未能创造一个太平盛世,此后的中华陷入了长达三百多年的割据乱世。儒学在乱世中受到重大冲击,两汉时期儒生主导舆论,改换王朝合法性的局面再未出现。在君权不断扩大的后续王朝里,实力才是最大的合法性,皇帝们不再扭捏作态的从天命归属、阴阳五行中寻找合法性,儒家从皇权的盟友逐渐变成了奴才。此后五德始终说虽仍被一直沿用到清朝,但其利用价值已经大打折扣,从雪中送炭变成了锦上添花,只是皇权政治的一个普通装饰罢了。