贞观三年的清晨,长安城的薄雾还没散尽,政事堂的木门已被推开。房玄龄捧着一摞竹简走进来,指尖在微凉的竹片上轻轻摩挲——那是昨夜刚拟好的州县官吏考核方案,字里行间还留着灯油的余温。他刚把竹简放在案上,门外就传来熟悉的脚步声,杜如晦握着一把沾了露水的折扇走进来,见了案上的竹简,嘴角弯了弯:“玄龄兄又熬了半宿?”

房玄龄抬头,晨光恰好落在杜如晦的发间,映出几丝不易察觉的白发。他指了指竹简上的墨迹:“河东道的考核标准总觉得不妥,改了三稿还是心里没底。”杜如晦坐下,拿起竹简翻了两页,折扇在掌心轻轻敲着,忽然停在某一行:“这里太繁了,州县官要应对的杂事本就多,考核条目多了反而抓不住要害——不如删去三条,只留‘劝农桑’‘安流民’‘断狱讼’这三项。”

房玄龄盯着那行字看了片刻,忽然笑了:“还是你看得准。我总想着周全,倒忘了‘治官如治玉,切不可求全而失质’。”窗外的晨鸟叫了一声,薄雾渐渐散开,阳光透过窗棂,在两人之间的案上投下两道交叠的影子。这便是贞观年间最寻常的清晨,却藏着后世再也难寻的君臣相得、同僚相知——那是“房谋”的周密与“断”的果决,在时光里酿出的醇香。

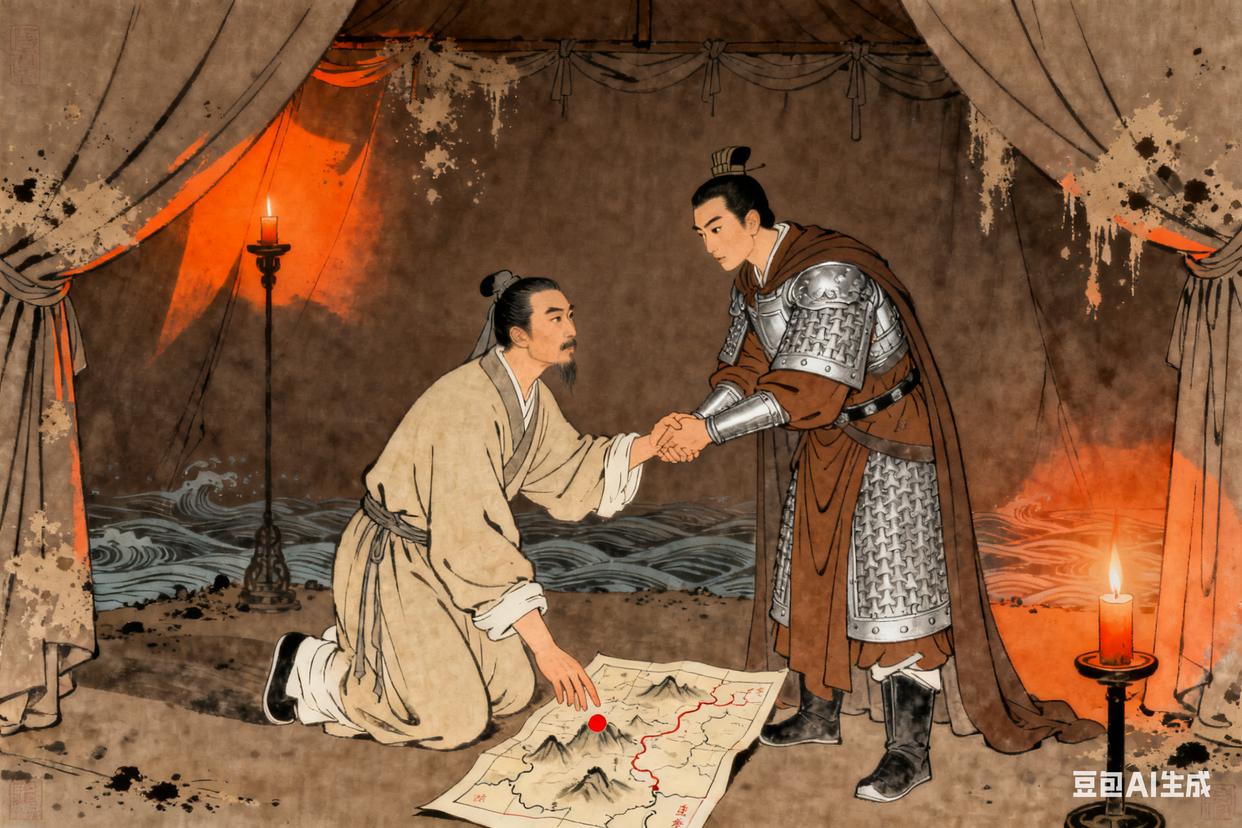

隋大业十三年的渭北,正是天下大乱的时节。李世民的营帐外,尘土被风卷着打在布帘上,帐内却静得能听见烛火噼啪的声响。房玄龄站在帐中,一身布衣却身姿挺拔,他刚从隋军的溃卒中逃出来,怀里揣着一张画满标记的地图——那是他沿途记下的关隘、粮草囤积地,还有各地流民的分布。

“二郎若想平定天下,需先得民心,再得人才。”房玄龄把地图摊在案上,指尖划过标注流民的红点,“眼下河东流民多聚在吕梁山,若能派官赈灾,收拢他们编入民户,既是兵力的储备,也是民心的根基。”李世民盯着地图,又看向房玄龄眼底的光,忽然起身握住他的手:“先生所言,正是我心中所想。从今日起,你便是我的记室参军,秦王府的机要之事,都交由你打理。”

那一天,渭水的水流声从帐外传来,像是在为这段君臣之遇伴奏。房玄龄后来常想,若不是那一刻的一见如故,他或许还在乱世里颠沛,而李世民的霸业,也少了最坚实的一块基石。

武德四年,洛阳城破,王世充的府邸被唐军围住,将士们争相涌入府中,抢着金银珠宝、绫罗绸缎。房玄龄却绕开喧闹的人群,沿着府后的小径往后院走——他听说王世充麾下有个叫杜如晦的参军,学识渊博,且善断大事,几次劝王世充善待百姓,却被斥为“迂腐”。

后院的柴房里,杜如晦正坐在草堆上看书,见有人进来,抬头时眼底还带着几分警惕。房玄龄笑着上前,递过一块干粮:“先生在王世充麾下,却心念百姓,这份仁心,房某佩服。如今秦王广纳贤才,若先生愿去,定能施展抱负。”

杜如晦接过干粮,指尖捏着粗糙的麦饼,忽然问:“秦王若只是想夺天下,我去了也无用;若他想治天下,我便随你走。”房玄龄眼睛一亮,拍了拍他的肩膀:“二郎绝非只图霸业之人,他夜里常跟我说,‘天下乱久了,百姓盼的是能安心种地、孩子能读书’——这不正是先生想做的事?”

那天的洛阳城,烟火气里混着厮杀后的血腥味,可柴房里的两个人,却在一块干粮的温度里,定下了往后二十多年的君臣、知己之约。后来房玄龄对李世民说“您若要经营四方,非此人不可”时,眼前闪过的,就是杜如晦坐在草堆上,捧着书却心系百姓的模样。

武德七年的秦王府,气氛像结了冰。李建成派人送来文书,要将杜如晦、程知节等秦王府的属官调离,理由是“王府属官过多,需分调各地任职”。房玄龄拿着文书冲进李世民的书房,手指攥得文书边缘发皱:“太子这是要削您的羽翼!杜如晦善断,若他走了,往后议事,谁来帮您定夺?”

李世民坐在案后,眉头紧锁,手里的笔悬在纸上,半天没落下:“太子是兄长,父皇又偏袒他,我若拒了,怕是落个‘不遵兄命’的名声。”房玄龄上前一步,声音压得低却有力:“二郎若顾着名声,将来连性命都保不住!杜如晦不能走——您可奏请父皇,说杜如晦正在整理洛阳战后的户籍,此事关乎流民安置,缺一不可。户籍一日没整理完,他便一日不能走。”

李世民看着房玄龄眼底的急切,忽然明白了——眼前这个人,不仅为他谋划政务,更在为他守住未来的路。他放下笔,点了点头:“就按你说的办。明日我便去见父皇。”那一夜,秦王府的灯亮到很晚,房玄龄陪着李世民整理洛阳户籍的奏疏,笔尖划过纸页的声音,在寂静的夜里格外清晰,像是在为一场即将到来的风暴,悄悄埋下伏笔。

武德九年六月初三的夜晚,长安城的街道空无一人,只有巡夜的士兵脚步声偶尔传来。长孙无忌穿着便服,快步走到城外的一座破庙里,推开门时,房玄龄和杜如晦正坐在草堆上,身上穿着道士服——那是为了避人耳目特意找来的,布料粗糙,磨得皮肤发紧。

“二郎让我来请二位先生回府,大事要定了。”长孙无忌的声音带着急促,“太子和齐王明日要随父皇去昆明池,二郎想在玄武门动手。”房玄龄拿起身边的木剑,在地上画了个简单的地形图:“玄武门的守将常何,早年受过二郎的恩惠,可托人去确认他的心意。另外,需派尉迟敬德带三百人埋伏在临湖殿侧,若太子的人反抗,可及时支援。”

杜如晦蹲下身,指着地形图上的出口:“还要安排人守住东宫和齐王府的门,防止他们的部下来救——一旦动手,必须速战速决,不能给父皇反应的时间。”三人凑在昏暗的油灯下,反复核对每一个细节,直到天边泛起鱼肚白。房玄龄起身时,不小心碰倒了油灯,灯油洒在道士服上,留下一块深色的印子。他笑着擦了擦:“这印子,倒像是为明日的事做个记号。”

杜如晦也笑了,拍了拍他的肩膀:“若成了,这印子便是功勋章;若不成,咱们也算是对得起二郎,对得起天下百姓。”那天清晨,三人分三路回府,道士服的衣角在风里飘着,像是在为一个新的时代,悄悄拉开序幕。

武德九年六月初四,玄武门的厮杀声传到秦王府时,房玄龄和杜如晦正站在府门内,手里攥着同样的木剑——那是他们昨夜在破庙里用过的。房玄龄的手在抖,不是怕,是紧张,他反复想着昨夜的计划,怕有哪个环节出了错。杜如晦握住他的手,声音很稳:“放心,二郎身边有尉迟敬德,常何也已表态,不会出问题。”

没过多久,远处传来马蹄声,尉迟敬德提着李建成和李元吉的首级,骑马奔来。房玄龄看到首级的那一刻,忽然腿一软,杜如晦赶紧扶住他。“成了……”房玄龄喃喃道,眼泪忽然掉了下来,“这下,天下百姓终于能有好日子过了。”杜如晦也红了眼眶,却笑着说:“哭什么?该高兴才是——往后,咱们要帮二郎治天下,让百姓都能吃饱饭,穿暖衣。”

那天的长安城,血腥味飘了很久,可秦王府里,却有着劫后余生的庆幸,还有对未来的憧憬。房玄龄后来在回忆录里写:“玄武门之变,非为争权,实为救天下——若太子即位,天下不知还要乱多久。”这句话,他念给杜如晦听时,杜如晦正在磨墨,闻言点了点头:“是这个理,只是后世或许会有非议。”房玄龄笑着摇头:“非议又如何?只要百姓过得好,咱们担些骂名也值。”

贞观元年正月,太极殿的朝会上,李世民穿着龙袍,坐在龙椅上,目光扫过阶下的百官,最后落在房玄龄和杜如晦身上:“朕即位以来,常思如何治天下。玄龄善谋,如晦善断,朕任命你们为尚书左、右仆射,辅佐朕打理朝政,你们可愿意?”

房玄龄和杜如晦同时出列,躬身行礼:“臣愿为陛下效力,为天下百姓效力。”百官哗然,有人私下议论:“两个秦王府的旧臣,竟同时任仆射,陛下是不是太偏心了?”杜如晦听到了,却没回头,只是挺直了脊背。房玄龄也听到了,后来私下对杜如晦说:“咱们得做得更好,让那些人无话可说。”

从那天起,政事堂成了两人最常待的地方。每天清晨,房玄龄先到,把当天要议的事列成清单,每个事后面附上三四个方案;杜如晦来了,便对着清单逐条看,选出最合适的方案,再补充几句自己的看法。有时候两人会争论,比如关于均田制的推行,房玄龄觉得该先在关中试点,杜如晦却认为该在河东、河北同时推行——那里刚经历战乱,百姓更需要土地。

“关中百姓日子还过得去,可河东百姓连住的地方都没有,若不尽快给他们分田,他们又要流离失所。”杜如晦把均田制的条文拍在案上,语气有些急。房玄龄沉默了片刻,拿起条文改了改:“那便先在河东、河北试点,关中暂缓——你说得对,百姓的急难,比什么都重要。”

争论归争论,可每次争论过后,得出的方案总是更周全。李世民后来常对人说:“玄龄和如晦,就像朕的左膀右臂,少了谁都不行。”

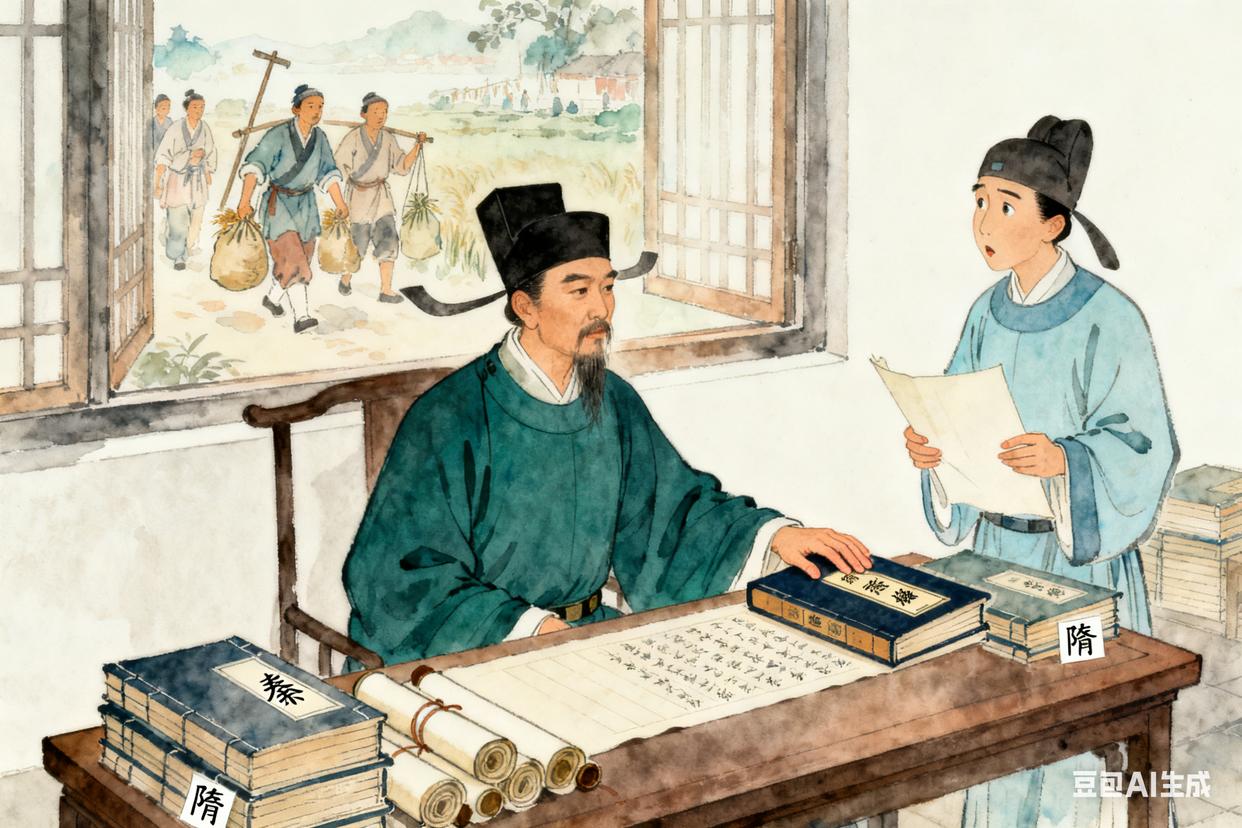

贞观二年,房玄龄主持修订《贞观律》,政事堂的案上堆满了历代的律法条文,从《秦律》到《隋律》,每一本都被他翻得卷了边。有一次,属官送来一条修订后的条文:“盗窃绢一匹者,杖一百,流放三千里。”房玄龄看了,皱着眉把条文退了回去:“隋末时,百姓盗窃多是因为吃不饱饭,若量刑这么重,反而会逼得他们反抗。不如改成‘盗窃绢一匹者,杖六十,罚苦役一年’——既让他们受罚,也给他们改过的机会。”

属官不解:“大人,这样会不会太轻了?”房玄龄指着窗外,那里有几个百姓正在街上赶路,手里提着刚买的粮食:“你看他们,若能吃饱饭,谁愿意去盗窃?咱们修订律法,不是为了惩罚,是为了让百姓知道什么该做,什么不该做,更是为了让他们有活下去的希望。”

那天晚上,杜如晦来政事堂找房玄龄,看到案上的《贞观律》条文,拿起翻了翻,笑着说:“玄龄兄这心,比女子还细。不过这样好,律法宽和,百姓才会信服。”房玄龄递给他一杯热茶:“你也来看看,这条关于‘断狱讼’的条文,我总觉得还能再改改。”两人对着油灯,又开始逐条讨论,直到深夜,茶水凉了,油灯也添了好几次油。

后来《贞观律》颁布,百姓争相传看,有老人说:“这律法,是真的为咱们百姓着想啊。”房玄龄听到这话时,正在政事堂整理文书,嘴角忍不住弯了弯——他知道,自己的辛苦,没有白费。

贞观三年,朝廷要选拔一批地方官,房玄龄列出了三个候选人:一个是清廉但性格温和的张大人,一个是有才干但脾气急躁的李大人,还有一个是经验丰富但年纪较大的王大人。他把名单送到李世民面前,李世民皱着眉:“这三个人各有优缺点,该选谁去河东任职呢?河东刚经历战乱,需要一个能镇得住场面的人。”

房玄龄说:“陛下,不如召如晦来,听听他的意见。”李世民点了点头,派人去叫杜如晦。杜如晦来了,接过名单看了片刻,指着李大人的名字:“选他去。河东需要的是能快速解决问题的人,李大人有才干,虽然脾气急躁,但只要派个温和的副手辅佐他,就能互补。张大人太温和,镇不住那些豪强;王大人年纪大了,精力跟不上,河东的事多,怕他应付不来。”

李世民想了想,觉得杜如晦说得有道理,便任命李大人为河东道黜陟使。后来李大人在河东,果然很快平定了豪强兼并土地的问题,还帮百姓修了水利,百姓都很感激他。李世民高兴地对房玄龄说:“还是如晦有眼光,若不是他,朕还真选不对人。”房玄龄笑着说:“陛下,这就是‘房谋杜断’啊,我只管列出方案,最终定夺,还得靠如晦。”

贞观四年春天,杜如晦忽然病倒了。起初只是咳嗽,后来越来越严重,连床都下不了。房玄龄每天处理完政务,就往杜如晦家跑,手里总是提着刚熬好的汤药——那是他特意让家里的厨子按药方熬的,怕下人熬得不好。

有一次,房玄龄提着汤药走进杜如晦的卧室,见杜如晦靠在枕头上,手里还拿着一份关于西域通商的奏折,忍不住叹了口气:“都病成这样了,还想着政务。”杜如晦笑着把奏折递给房玄龄:“西域通商是大事,若能和西域诸国建立通商关系,不仅能增加朝廷的收入,还能让百姓买到西域的货物。你看这条关于‘关税’的建议,还能不能再改改?”

房玄龄接过奏折,眼眶有些红:“你先好好养病,这些事我来处理。等你病好了,咱们再一起讨论。”杜如晦摇了摇头:“我自己的身体,我知道。玄龄兄,若我走了,你一定要帮陛下好好治理天下,别忘了咱们当初的约定——让百姓都能吃饱饭,穿暖衣。”

房玄龄握着他的手,说不出话,只是点头。那天的阳光透过窗户,照在杜如晦苍白的脸上,像是在为他的生命,悄悄画上句号。

贞观四年五月,杜如晦去世的消息传到宫中,李世民正在和房玄龄讨论政务,听到消息后,手里的笔“啪”地掉在纸上。他愣了半天,忽然哭了出来:“如晦走了,朕的左膀右臂,又少了一个!”房玄龄站在一旁,眼泪也掉了下来,却还要安慰李世民:“陛下,如晦走得安详,他临终前还说,能辅佐陛下治天下,是他这辈子最大的荣幸。”

杜如晦的葬礼上,李世民亲自到场,站在灵前,看着杜如晦的画像,哽咽着说:“如晦,你放心,朕一定会让天下百姓过上好日子,不辜负你和玄龄的心血。”房玄龄站在李世民身后,手里攥着杜如晦生前用过的折扇——那把扇子,杜如晦用了很多年,扇骨上还留着他的指痕。他想着两人一起谋划政务、一起争论、一起为百姓着想的日子,心里像被掏空了一样。

后来李世民每次得到好东西,都会想起杜如晦。有一次,西域进贡了一批上好的绸缎,李世民拿起一匹,抚摸着光滑的布料,忽然说:“如晦要是还在,一定会喜欢这绸缎。”说着,就派人把绸缎送到杜如晦家,给杜如晦的妻子和孩子。

贞观十年,房玄龄已经六十多岁了,头发全白了,走路也有些蹒跚。他觉得自己年纪大了,精力跟不上,便给李世民递了奏折,请求退休:“陛下,臣已年老,很多事都力不从心了,恳请陛下准许臣退休,让年轻有为的人来辅佐陛下。”

李世民拿着奏折,看了很久,然后召房玄龄进宫。他把奏折放在案上,看着房玄龄:“玄龄,你跟着朕几十年,从秦王府到现在,你为天下百姓做了多少事,朕都记在心里。现在天下还没完全太平,西域的通商还需要打理,百姓的生活还需要改善,你怎么能走?朕不准你退休,你要是觉得累,就多休息几天,政务上的事,慢慢来。”

房玄龄还想再说什么,李世民却打断他:“你要是真退休了,朕找谁去讨论政务?找谁去谋划那些复杂的事?玄龄,再陪朕几年,等天下彻底太平了,朕再准你退休,让你安享晚年。”房玄龄看着李世民眼底的恳切,心里一暖,点了点头:“臣遵旨。只要陛下需要,臣就一直辅佐陛下。”

从那天起,房玄龄还是每天去政事堂,只是身边少了那个能和他争论、能帮他决断的人。有时候他看着案上的竹简,会习惯性地喊:“如晦,你看看这条方案怎么样?”喊完才想起,杜如晦已经走了。他便拿起杜如晦生前用过的折扇,在案上轻轻敲着,像是在听杜如晦的回答。

贞观二十二年,房玄龄病重。他躺在病床上,让家人把他毕生整理的政务笔记拿过来,一页一页地翻看,那些笔记里,有他和杜如晦一起讨论的方案,有他对《贞观律》的修改意见,还有他对百姓生活的观察。他对儿子说:“把这些笔记交给陛下,或许能帮陛下治理天下。还有,我死后,不要厚葬,简单就好——我这辈子,没什么奢求,只要百姓能过得好,我就满足了。”

同年七月,房玄龄去世。李世民听到消息后,老泪纵横,他亲自去房玄龄家吊唁,看着房玄龄的灵柩,哽咽着说:“玄龄,你和如晦都走了,朕身边,再也没有像你们这样的人了。”后来,李世民把房玄龄的灵位放进太庙,让他配享自己的庙庭——这是唐朝大臣能得到的最高荣誉。

有一次,李世民吃到一个很甜的瓜,咬了一口,忽然想起杜如晦,便让人把剩下的瓜送到杜如晦的灵座上,对着灵座说:“如晦,这瓜很甜,你也尝尝。自从你走了,朕好像失去了一面镜子,再也没人能像你一样,帮朕决断大事了。”说着,眼泪又掉了下来。

房玄龄和杜如晦的故事,像一颗明珠,藏在贞观盛世的时光里。他们没有战场上的赫赫战功,没有诗词里的千古名句,却用自己的“谋”与“断”,为唐朝的繁荣打下了坚实的根基。《贞观律》的每一条条文,台阁制度的每一个细节,地方官选拔的每一个标准,都藏着他们的心血,藏着他们对天下百姓的牵挂。

如今,一千多年过去了,长安城早已不在,政事堂也成了历史的遗迹,可“房谋杜断”的故事,却依然在流传。它告诉我们,真正的合作,不是互相迁就,而是互相补充;真正的坚守,不是为了个人的名利,而是为了心中的信念。就像房玄龄的旧砚台,上面还留着他磨墨的痕迹;就像杜如晦的玉扳指,上面还留着他攥紧的温度——那些痕迹和温度,是他们为天下百姓付出的证明,也是留给我们的,最珍贵的精神财富。

或许,在今天的职场里,在团队合作中,我们依然能看到“房谋杜断”的影子:有人善于谋划,有人善于决断,互相配合,互相支持,为了共同的目标努力。而这,正是房玄龄和杜如晦留给我们的,跨越千年的智慧。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。