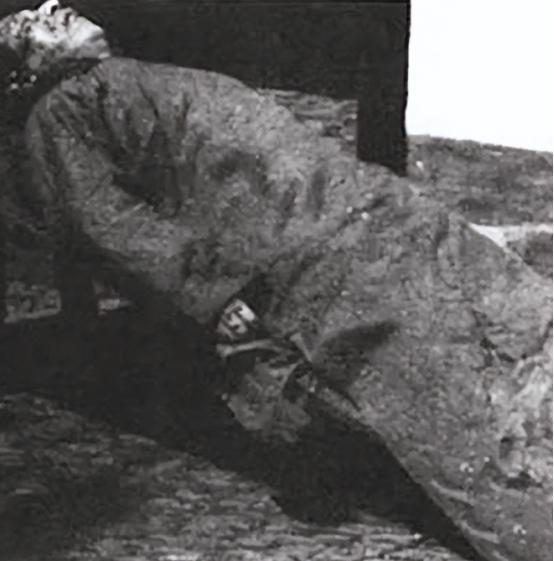

1946年,汉奸陈公博,被枪毙的现场,临刑前他对身边的狱警说道:”我有钢笔一支,是兆铭兄所赠,有一枚一等旭日大绶章,为日本天皇所赠,此两物都在我床上,要求随葬”,还没有等狱警回答,身边的法警看不下去了,催促着他赶紧“上路”。 1892年出生的陈公博,原本拥有一个革命家庭的背景,他的父亲是一位支持革命的进步官员。青年时期,陈公博积极参与反清活动,并在辛亥革命后的热潮中踊跃前行。北京大学时期,他接触到新思想,参与五四运动,并在信仰马克思主义后,成为中共早期的一员。 然而,一系列家庭变故和社会动荡让他的人生轨迹产生重大转折。父亲被杀,家产被掠,这些重击让他由一位有志青年转变为求生的浮萍。在经济困顿和心理失衡下,他选择加入军队,并在汪精卫的资助下留学海外,从此,他步入了权力的漩涡。 1946年的一个凉爽早晨,苏州的一处军事刑场内,已经聚集了大量的士兵和观众。刑场被简易的木栅栏围着,四周站满了持枪的宪兵,他们的表情严肃,目光如鹰隼般锐利。此刻,所有的眼睛都聚焦在即将被执行的陈公博身上。 陈公博被两名法警粗鲁地从一辆军车上拖下,他的双手被反铐在背后,脸色惨白,衣服褴褛不堪。法警将他粗暴地推向刑场中央,他的脚步踉跄,几乎摔倒。周围人群中传来低语和窃窃私语,有的人脸上写满了愤怒,有的则是好奇。 法警命令陈公博跪下,他颤抖着下跪,跪在一个被雨水打湿的木板上。刑场的空气中弥漫着潮湿的泥土味和草木的清新。远处,几只乌鸦在空中盘旋,发出刺耳的叫声。 此时,陈公博开始滔滔不绝地讲话,声音微弱但急切。他请求将他的个人物品——一支汪精卫赠予的钢笔和日本天皇授予的旭日大绶章随葬。他的话语中透露出对这些物品的留恋,仿佛这是他最后的依托。 法警中的一个看上去年纪稍长,脸庞严峻。他显然对陈公博的絮絮叨叨感到不耐烦。当陈公博的话还未说完时,这名法警突然大声打断了他:“够了!别的废话!”声音中带着命令的冷漠和厌烦。 随即,法警向他的同伴示意,两人迅速退后几步。刑场的气氛骤然紧张,一种沉重的预感笼罩在场中每一个人的心头。 另一名年轻的法警走到陈公博的背后,举枪瞄准。刑场的其它声音仿佛都消失了,只剩下这位年轻法警稳定的呼吸声和微微颤抖的枪口。 当那尖锐而决绝的枪声响起时,仿佛整个世界都在这一刻凝固了。陈公博的身体在一瞬间失去了控制,仿佛一座沉重的塑像突然崩塌,倒在了潮湿而冷硬的木板上。鲜血和脑浆无情地喷洒出来,染红了周围的泥土,这血红色的痕迹在朝阳的照耀下显得格外刺眼。 一些旁观者,包括来自苏州城各阶层的市民以及一些好奇的外地人,在目睹这一幕后,纷纷转过头去,有的人面色苍白,有的人则是眼含热泪。即使是对这个曾经的大汉奸充满怒恨的人们,也无法完全抑制心中的震惊与哀伤——这不仅是对一个人生命终结的哀悼,也是对一个时代悲剧的反思。 场地上,执行死刑的法警面无表情地确认了陈公博的死亡。他们随后向在场的士兵发出了清理现场的命令。士兵们迅速行动起来,清洁工作井然有序,尽量避免让血迹渗透更深入土地。观众们在一阵压抑的沉默之后,开始逐渐散去,每个人的心中都带着沉重的思考和不同的情绪。 此时,乌云开始逐渐散开,一缕缕阳光穿透云层,洒在了刑场的泥土和木板上。阳光似乎在试图驱散这场悲剧带来的阴霾,但那些血迹却深深地印记在在场每一个人的记忆中。 陈公博的一生,从一个有着革命理想的青年到最终成为国家的叛徒,这一转变不仅是个人道德的崩溃,也是一个时代错综复杂的政治和社会状况的反映。他的故事是对那个动荡时代的一种缩影,展示了在极端环境下,个人选择如何能够导致灾难性的后果。 在这刻,陈公博的罪行与其一生的轨迹已经定格。他的死亡成为了抗战后清算汉奸的一个象征,同时也是对那些在权力面前丧失道德和信念的人的一种警示。历史的审判是残酷的,它不仅仅是对陈公博一个人的审判,更是对那个时代所有失足者的审视。 陈公博的结局,正如许多历史上的负面人物一样,成了后世的深刻反思。他的生与死,成为了历史潮流与个人选择交织影响下的一个警世故事。这不只是关于一个人的故事,更是关于整个社会、一个时代的反思和警醒。 历史的车轮滚滚向前,陈公博这样的人物虽然被时代抛弃,但他们的故事和所带来的教训却永远镌刻在历史的记忆中。每一个历史的节点都提醒着我们:在权力的诱惑面前,保持个人的道德和信念是多么的重要。在国家和民族经历重大转折点时,个人的选择将如何深远地影响整个社会的命运。