真正困住人的从不是重复的工作,是把自己活成了重复的机器。

写字楼里的灯光很亮,就跟白天一样,电梯里经常都是人,那些人的眼神都呆呆的。

他们滑动手机屏幕的速度,跟白天敲键盘的节奏差不多——这所有的情况,就好像是提前被设定好的程序一样。

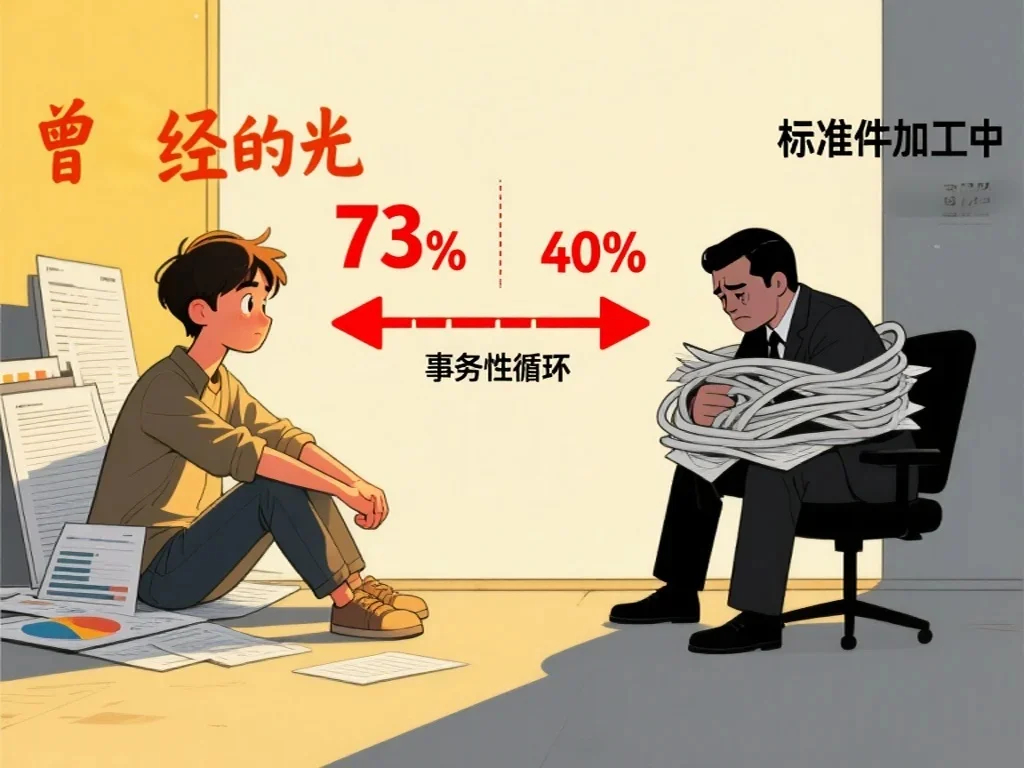

依据去年某个招聘平台展开的调查显示,有73%的职场人士深陷“事务性循环”当中在这之中,30岁年龄段的人群所感受到的焦虑程度要比25岁的时候高出40%。

以往眼神中闪烁着光芒的年轻人,正在逐步被报表以及票据打磨得如同流水线上那些整齐划一的标准件一样,这可不是乱说的。

一、机械性重复是职场的温水

王尔德说过,做你自己,因为别人都有人做了。

但现在的职场,太多人把自己活成了别人的复制品。

瞧见一位在国企干行政工作都十年的女士,被问到职业规划时眼眶就红了,她能在三秒内找出任何一份档案。

她电脑里存着二十个版本的工作总结,就日期不一样,内容大体差不多,就像老座钟里的摆锤似的,十年一直那么晃悠,没超出那个固定范围。

要留意“伪成长”的陷阱:有的人把熟练地操作复印机当成掌握了技能,把记住所有同事的生日当作情商高的体现,把在茶水间打听消息看作是拓展人脉。

那些即便重复一万遍也不会有实质性变化的事情,却被包装成所谓的“职场必需”,白白耗费了原本该用来自我提升的精力。

日本管理大师大前研一提出过"专业主义"的三个标准:

有自己的方法论,能解决别人解决不了的问题,持续创造独特价值。对照这个标准,很多人所谓的"经验",不过是重复错误的惯性。

二、破局者都懂的"微创新"法则

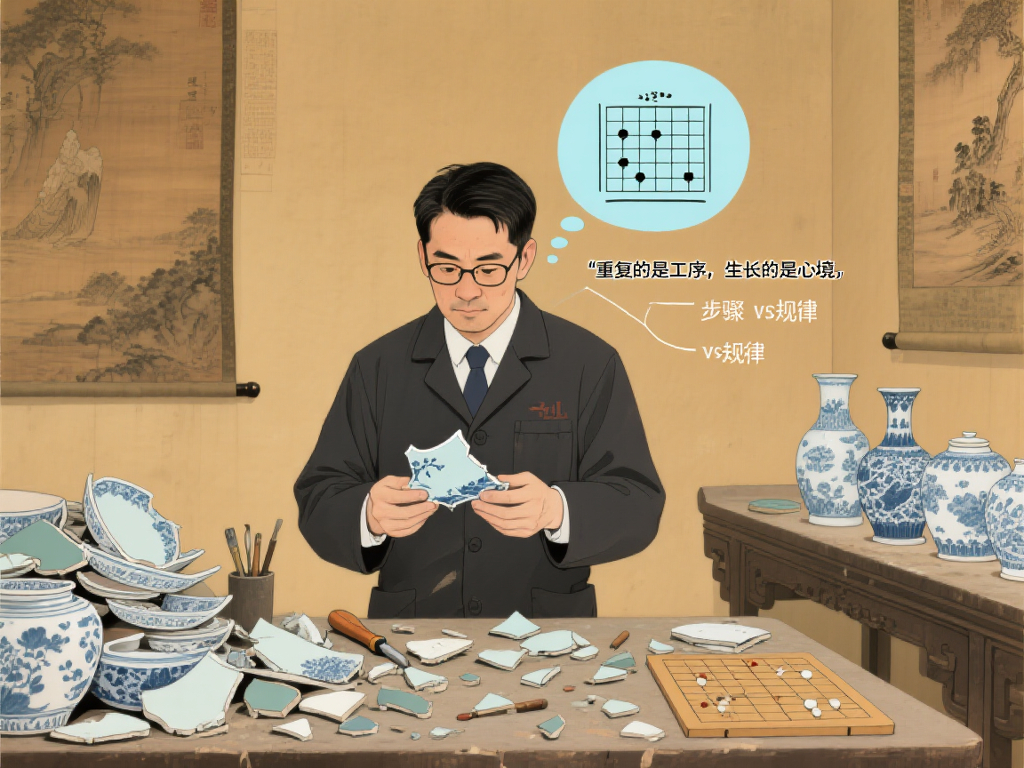

紫禁城文物修复师的工作是重复的吗?

每天面对破碎的瓷片,做着拼接、补配、着色的流程;可马宇老师能在修复中品味古人的笔触,在同样的步骤里找到不一样的韵律,他说:“重复的是工序,增长的是心境。"

这体现出一个被忽略的事实:重复工作和能力停滞之间,有一道“是否带着思考去行动”的鸿沟就像棋手复盘,同样的棋局,新手看到的是步骤,高手领悟到的是规律。

字节跳动有个"最小闭环"理论意思是再小的工作也要形成"执行反馈优化"的循环。

有位做数据报表的专员,在重复统计的过程中发现了数据异常的规律,据此提出的优化方案每年为公司节省数百万成本。他用的工具还是那些Excel函数,不同的是注入了自己的思考。

管理学上的"一万小时定律"有个前提被多数人忽略:刻意练习。

没有思考的重复,一万小时也只能造就一个熟练工,成不了专家。就像磨豆腐的匠人,有人磨出了百年老店,有人磨了一辈子还是个小摊贩。

三、在固定轨道上开辟岔路

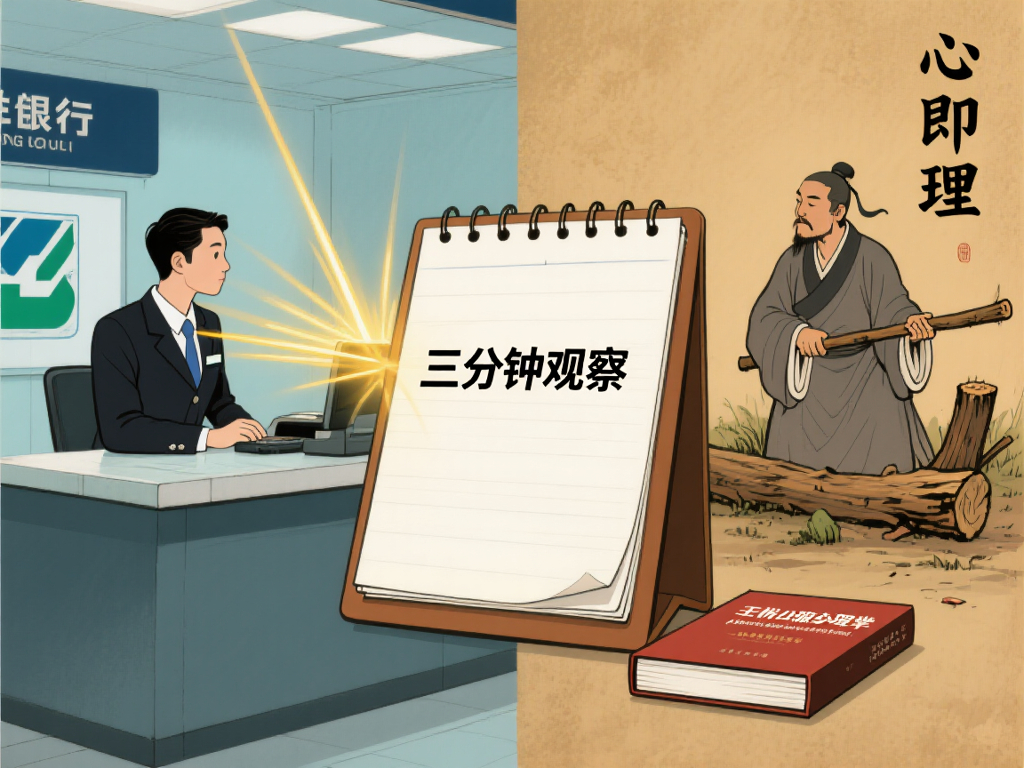

王阳明在龙场驿的那些年,每天面对的都是砍柴挑水的琐事,却在其中悟出了"心即理"的大道。

真正的高手,从不会被外在的重复限制内在的生长。

有一位朋友,在银行担任柜员一职,每日重复着存取款等操作。

她自创了“三分钟观察”的方法:依据客户的言行等来判断其职业及需求,下班后记录并分析,三年后她撰写的《柜台服务心理学》成为行业内的培训教材,如今她已是私人银行的理财咨询师。

她的故事印证了《周易》里"变通者趋时也"的智慧。同样的工作,有人看到的是天花板,有人看到的是跳板。

区别在于,你是把重复当成枷锁,还是当成修炼的道场。

哈佛学府的研究表明,在职场里晋升的关键时段通常是“重复工作的第三年”,此时要么便陷入能力固化的瓶颈,要么就在重复工作中融会贯通,形成自身的方法。

如同竹子一般,前三年于地下默默扎根,到了某个时刻就会骤然拔节生长。

四、让重复成为成长的土壤

清晨五点的菜市场,有位卖菜大妈总能很快找到顾客要的菜。

她把每种菜的最佳位置、保鲜方法、搭配建议都记了笔记,现在开了三家连锁生鲜店,她说:“把简单的事做好就不简单,把重复的事做精就不重复。"

这或许就是突破反复困境的关键:不是逃避反复,而是在反复中加入自己的独特之处,就像书法家临摹,看似重复前人的笔画,其实是在里面融入自己的风格。

职场从来没有绝对的重复,只有停止思考的大脑。

那些抱怨工作枯燥的人,往往是自己先放弃了从中发现价值的可能。就像面对同样的半杯水,有人看到的是半空,有人看到的是半满。

最后想说,真正的成长不在于做什么工作,而在于用什么心态去做。把重复的工作变成修炼的道场,在固定的轨道上种出自己的花,这或许就是职场最高级的智慧。

毕竟流水不腐的秘诀,从来不是因为流动的形式,而是因为始终保持着奔腾的初心。