明孝宗弘治十八年(1505年)暮春的苏州,桃花坞里的风都带着甜香。唐寅坐在竹制的圈椅上,手里捏着半块被磨得光滑的松烟墨,砚台里的墨汁刚磨到浓稠,一缕阳光从窗棂漏进来,正好落在他面前摊开的宣纸上,纸角微微卷起。风又吹过,几瓣粉白的桃花落在纸上。他伸手去拂,指尖沾了墨,在白纸上留下个淡黑的印子,像一滴没忍住的泪。他盯着那印子看了半晌,忽然笑了——这不经意的一笔,倒比刻意画的更有韵致。那时候的唐寅,已经过了而立之年,离那场让他跌落云端的会试舞弊案,已经过去六年。一、少年意气,笔下生花成化二十年(1484年),苏州阊门的“唐记酒肆”里,十四岁的唐寅正趴在柜台后,偷偷用父亲记账的纸画画。他画的是酒肆门口路过的货郎,扁担上的糖葫芦、布偶,甚至货郎脸上的皱纹,都画得活灵活现。这天,江南画坛的名家沈周路过酒肆,恰好看到了这张画。他站在柜台外,盯着画看了许久,问这个少年:“你愿不愿意跟我学画?”唐寅抬头,看到沈周温和的眼神,心里又惊又喜。那时候他只知道自己喜欢画,却从没想过能拜这样的名师。他攥着衣角,小声说:“我家是开酒肆的,怕没时间……”沈周笑着拍了拍他的肩:“画贵有韵,韵在笔外。只要有心,挤挤就有时间。”往后的日子里,唐寅每天早起帮父亲看店,下午就去沈周的画室学画。沈周教他用墨,教他观察山水的走势、花鸟的姿态,更教他“画如其人,心正则笔正”。有一次,唐寅觉得自己画的《山水图》已经很好了,沈周却指着画里的一棵树说:“这树的枝干太直,少了点韧劲。你年纪小,心气高,可做人作画,都要懂藏锋。”唐寅盯着那棵树看了一夜,第二天清晨,他重新画了一幅,树干微微弯曲,却透着一股向上的劲。沈周见了,点头道:“你懂了。”这份领悟,成了他画艺的根基。《明史·唐寅传》里说他“性颖利”,这份颖利,在少年时就藏在他的画笔里。

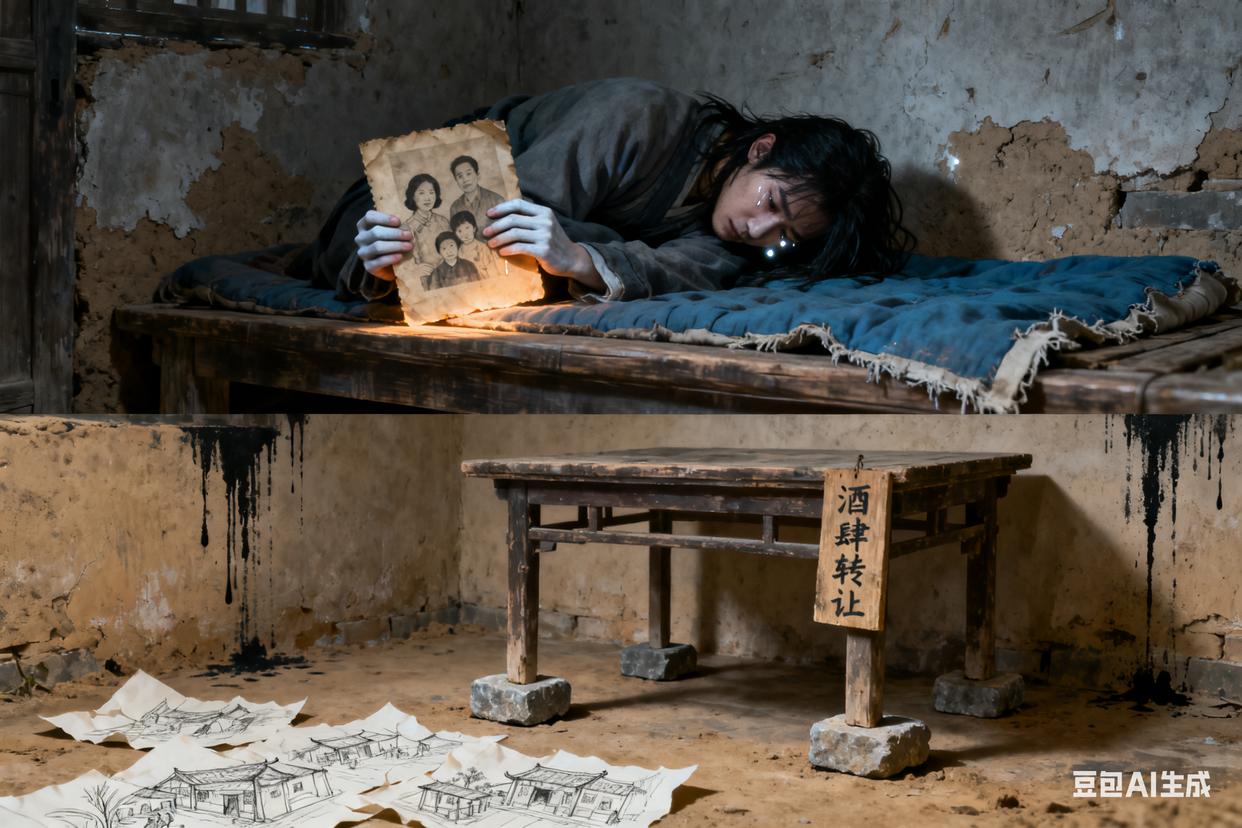

二、科场初捷,意气风发成化二十三年(1487年),十六岁的唐寅参加苏州府试。放榜那天,他挤在人群里,踮着脚看榜单,直到在第一行看到“唐寅”两个字,才猛地跳起来。他一路跑回家,冲进酒肆,对着正在算账的父亲大喊:“爹!我中了!第一!”唐广德手里的算盘珠子“啪嗒”掉了一颗,他抬头看着儿子满脸通红的样子,笑着拍了拍他的肩:“好,好,我儿有出息。”那天,唐记酒肆关了门,唐广德买了酒,还请了街坊邻居,热闹了一整晚。苏州知府曹凤也听说了这个少年才子,特意召见他,看了他的文章和画,赞道:“奇才!将来必成大器。”“唐解元”的称呼,从那时候起,就悄悄在苏州流传开来。那时候的唐寅,觉得人生就像一幅刚铺开的宣纸,只要他愿意,就能画出最绚丽的图景。他和文徵明、祝枝山这些朋友一起,在苏州的园林里喝酒、写诗、画画,谈志向,说未来。文徵明劝他:“兄之才,当考科举,入仕途,为百姓做事。”他点头,心里早已把“进士及第”当成了目标。三、家破人亡,一夜白头可命运的笔,总爱在不经意间,写下残酷的一笔。弘治七年(1494年),唐寅二十五岁。先是父亲唐广德突发重病,没几天就去世了。唐寅还没从悲痛中缓过来,母亲因为过度伤心,也跟着走了。他守在灵堂里,看着父母的牌位,觉得天好像塌了。可更残酷的还在后面。没过多久,他的妻子徐氏因为产后虚弱,也离开了人世,留下的孩子没几天也夭折了。最后,连一向疼爱他的妹妹,也因为不堪受辱,自缢身亡。短短一年,家里的人走得干干净净。唐寅把酒肆盘了出去,一个人住在空荡荡的旧宅里,每天躺在炕上,不吃不喝,只是盯着屋顶。有时候,他会突然坐起来,拿出之前画的全家福,手指在画上的人脸上轻轻摩挲,眼泪就无声地掉下来。他在诗里写:“衣上酒痕诗里字,点点行行,总是凄凉意。”那时候的他,连握笔的力气都没有——画里的人没了,诗里的意也凉了。文徵明怕他出事,天天来劝他:“寅兄,人死不能复生,你还有我们,还有你的画和诗。”唐寅只是沉默,直到有一天,他看着文徵明带来的一幅沈周的《秋江待渡图》,忽然说:“伯仁,我要读书,我要考科举。”他要完成父亲的期望,也要给自己一个活下去的理由。

四、乡试解元,名动江南弘治十一年(1498年),唐寅二十九岁,他带着文徵明的鼓励,去应天府(今南京)参加乡试。考试前几天,他住在客栈里,每天天不亮就起来读书,累了就画几笔,画的都是应天府的街景——挑担的小贩、赶路的书生、守城的士兵,每一笔都透着认真。放榜那天,应天府的榜单前挤满了人。唐寅挤在后面,心里既紧张又期待。忽然,有人喊:“第一是苏州唐寅!唐解元!”他愣了一下,然后大笑起来,笑着笑着就哭了。他想起了父母,想起了妻子,觉得自己终于能告慰他们的在天之灵了。主考官梁储看了他的卷子,拍案叫绝,把他的文章拿给副主考看:“此子之才,不亚于唐宋大家!”消息传回苏州,整个江南都轰动了。祝枝山特意赶到应天府,拉着他去喝酒:“伯虎,你可真行!下一步,就是京城的会试了,咱们哥俩一起,争取都中进士!”唐寅喝着酒,看着眼前的朋友,觉得人生好像又亮了起来。他说:“好!咱们一起,去京城闯一闯!”五、会试舞弊,梦碎京城弘治十二年(1499年),唐寅和江阴富商徐经一起,乘船北上,去京城参加会试。徐经是唐寅的粉丝,一路上对他十分恭敬,还请他一起拜访了主考官程敏政。程敏政早就听说过唐寅的才华,见了他的诗画,更是赞不绝口。两人相谈甚欢,唐寅也没多想——他觉得,凭借自己的才华,就算不认识主考官,也能中进士。可他没想到,一场灾祸正在等着他。会试结束后,给事中华昶突然上奏,弹劾程敏政泄题给徐经和唐寅,理由是徐经曾请程敏政讲过课,而唐寅也去过程府。皇帝震怒,立刻下令把唐寅、徐经、程敏政都抓起来审问。锦衣卫的大牢里,冰冷的铁链锁着唐寅的手,狱卒的鞭子打在他身上,他却一直喊:“我没作弊!我没泄题!”徐经受不了刑讯,最后承认曾买通程敏政的仆人偷题。虽然没有证据证明唐寅参与了偷题,但因为他和徐经交往密切,又去过程府,还是被牵连了。最终,程敏政被罢官,徐经被流放,唐寅被削去功名,贬为浙江藩司的小吏。当唐寅走出大牢的时候,京城的天是灰的。他看着街上的人来人往,觉得自己像个笑话——之前的“唐解元”,现在成了“罪臣”。他拒绝了那个小吏的职位,对来送他的文徵明说:“伯仁,我这辈子,再也不考科举了。”他在给文徵明的信里写:“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。吾今落魄何所似?恰似飞鸿落羽毛。”字里行间,全是绝望和不甘。

六、漫游江南,山水疗伤弘治十三年(1500年),唐寅离开京城,没有回苏州——他怕被人笑话。他租了一艘小船,沿着长江而下,开始漫游江南。他去过扬州,看瘦西湖的烟雨,画下《扬州望影图》;他去过杭州,登西湖的断桥,写下“钱塘苏小是乡亲,柳媚花明又一春”;他去过黄山,站在山顶看云海,觉得自己的烦恼像云雾一样渺小。有一次,他在黄山遇到一个老农,老农问他:“先生是读书人吧?怎么一个人在这里?”唐寅说:“我考不上功名,心里烦,来看看山水。”老农笑了:“功名有什么好?我种了一辈子地,看着庄稼从发芽到成熟,心里就踏实。先生会画画,不如多画些山水,让我们这些没去过的人,也看看外面的世界。”唐寅愣了愣,忽然明白了什么。他坐在黄山的石头上,画了一幅《黄山云海图》,题诗:“黄山云海荡吾胸,提笔狂书气自雄。莫笑老夫无壮志,此生原不爱雕虫。”那时候他才知道,人生不是只有科举一条路。山水可以疗伤,画笔可以解忧。

七、桃花庵里,自在为仙弘治十八年(1505年),唐寅回到苏州,用这些年卖画攒的钱,在桃花坞买了一块地,建了几间茅屋。他给茅屋取名“桃花庵”,还在院里种了几十棵桃树。建房的时候,工匠觉得他一个才子怎么这么穷,连像样的木料都买不起。唐寅却不在意,他亲自设计房子,每天去工地看进度,有时候还帮工匠递钉子、搬木板。他说:“房子不用华丽,能遮风挡雨就行,关键是住得自在。”春天来了,桃花开了,满院都是粉白的花,风吹过,花瓣落在地上,像铺了一层地毯。唐寅坐在院里的石桌旁,喝着酒,看着桃花,觉得终于有了一个属于自己的地方。他在诗里写:“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。”没有了科举的束缚,没有了别人的眼光,他终于活成了自己想要的样子——一个“桃花仙人”。有一次,祝枝山来拜访,看到院里的桃花,笑着说:“伯虎,你这日子,比神仙还自在。”唐寅递给他一杯酒:“神仙有什么好?他们不能喝酒,不能画画,哪有我自在?”两人喝着酒,聊着天,直到夕阳西下。祝枝山走的时候,唐寅送了他一幅《桃花图》,题诗:“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。”那是他的心声——世俗的富贵荣华,不过是过眼云烟,只有自在的生活,才是真正的幸福。

八、友人间的争执与和解正德五年(1510年),文徵明来看唐寅,两人坐在桃花庵里,喝着酒,聊着天。文徵明忽然说:“寅兄,你今年已经四十岁了,难道就打算一辈子这样卖画喝酒吗?我听说朝廷最近要选贤才,你不如再试试,以你的才华,肯定能被重用。”唐寅手里的酒杯顿了一下,然后摇了摇头:“伯仁,你不懂。我在京城待过,见过官场的黑暗,我不想再进去了。人生在世,自在就好,何必要追求那些虚名?”文徵明急了:“虚名?为百姓做事,怎么是虚名?你这样埋没自己的才华,不觉得可惜吗?”“可惜?”唐寅也站了起来,“我觉得不可惜!我画画,能让自己开心,能让买画的人开心,这就够了!难道只有当官,才是正途吗?”两人吵得面红耳赤,文徵明气得摔门而去。唐寅看着他的背影,心里又委屈又难受——文徵明是他最好的朋友,却不理解他的感受。接下来的几个月,两人都没来往。唐寅有时候会站在桃花树下,想起小时候和文徵明一起学画的日子,心里很愧疚。他知道,文徵明是为他好,只是两人的追求不一样。后来,祝枝山从中调解,唐寅主动给文徵明送了一幅《墨竹图》,题诗:“竹直心虚乃吾友,水淡性泊是我师。”文徵明看了这幅画,知道唐寅心意已决,也就不再劝他了。他亲自去桃花庵找唐寅,两人坐在院里的石桌旁,像以前一样喝着酒,聊着天。文徵明说:“寅兄,是我不好,不该逼你做你不喜欢的事。”唐寅笑了:“伯仁,咱们是朋友,不用这么客气。”那场争执,没有破坏他们的友谊,反而让他们更了解彼此。唐寅知道,文徵明的追求是“为社稷出力”,而他的追求是“自在生活”——没有对错,只是选择不同。九、贫病中的坚守嘉靖元年(1522年),唐寅已经五十二岁了。他的身体越来越差,经常咳嗽,有时候咳得连床都起不来。卖画的钱,有时候不够看病,不够吃饭,仆人劝他少画点,多休息,他却不听。有一天,他觉得精神好点,就挣扎着起来,磨好墨,铺好纸,想画一幅《枯木寒鸦图》。他拿起笔,手却抖得厉害,画了几笔,都不满意。仆人说:“先生,您歇会儿吧,等身体好了再画。”唐寅摇了摇头:“我怕等不到了。”他停下来,歇了一会儿,然后重新拿起笔,慢慢地画。每一笔都很轻,却很坚定。画完后,他在画上题诗:“枯木寒鸦共暮秋,风烟漠漠起新愁。一生心事无人识,独倚疏桐看水流。”他看着这幅画,轻轻叹了口气。他知道自己的日子不多了,但他不想放弃画画——画画是他一生的热爱,是他活下去的支撑。有一次,一个富商来买画,看到他病得厉害,就说:“唐先生,我给你一百两银子,你给我画一幅《百鸟朝凤图》,怎么样?”唐寅摇了摇头:“我现在画不了那么复杂的画,你要是喜欢,我给你画一幅《墨梅图》吧,不要钱。”富商愣了一下,然后说:“先生,您真是个怪人。”唐寅笑了:“我不是怪人,我只是喜欢画画而已。”

十、临终绝笔,释然归去嘉靖二年(1523年)冬天,唐寅已经病入膏肓。他躺在病床上,看着窗外的枯枝,知道自己快不行了。祝枝山来看他,坐在床边,握着他的手:“伯虎,你还有什么想说的?”唐寅笑了笑,声音很轻:“枝山,我想写首诗。”仆人拿来纸笔,唐寅用尽力气,写下了他的绝笔诗:“生在阳间有散场,死归地府也何妨。阳间地府俱相似,只当漂流在异乡。”写完后,他把笔放下,看着祝枝山:“枝山,我走了以后,桃花庵的桃花,你多照看些。还有,我的画,要是有人喜欢,就送给他们,不要卖钱。”祝枝山点了点头,眼泪掉了下来:“你放心,我会的。”唐寅又看了一眼窗外,好像看到了春天的桃花,看到了年轻时的自己,看到了父母、妻子……他笑了,然后慢慢地闭上了眼睛。那一年,他五十三岁。

跨越五百年的共鸣唐寅的一生,是坎坷的一生。他少年成名,却遭遇家破人亡;他曾离科举巅峰只有一步之遥,却因一场舞弊案梦碎京城;他晚年贫病交加,却始终没有放弃对画画的热爱。他没有成为朝廷的官员,没有实现世俗意义上的“成功”,却在诗画里找到了自己的天地。他的《桃花庵歌》,写出了对自在生活的追求;他的《秋风纨扇图》,画出了对人生无常的感慨;他的每一幅画,每一首诗,都透着他的真性情——不虚伪,不做作,只为自己而活。今天,我们在博物馆里看到他的画,在课本里读到他的诗,依然能感受到那个在桃花庵里喝酒、画画的才子。我们羡慕他的洒脱,敬佩他的坚守,更能从他的故事里,找到自己的影子——我们或许也有过梦想破碎的时刻,有过不被理解的委屈,但唐寅告诉我们,人生的价值,从来不是只有一种定义。就像他在《桃花庵歌》里写的那样:“但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前。”找到自己真正热爱的东西,坚持自我,活出自己的样子,这就够了。五百年过去了,桃花坞的桃花依然每年盛开,而唐寅,也永远活在了他的诗画里,活在了每一个追求自在的人心里