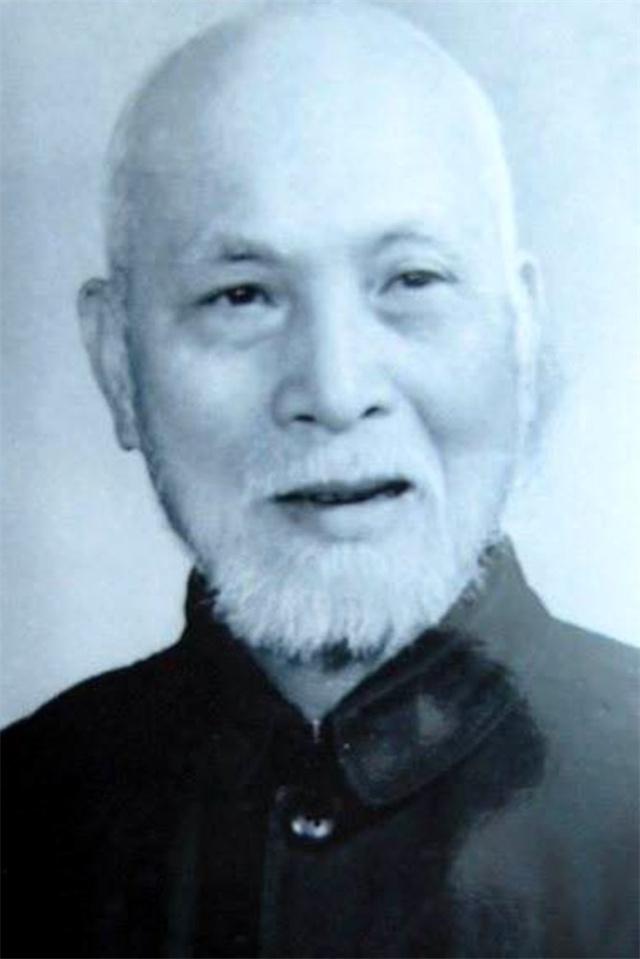

上世纪80年代的一天,几个台湾人来到北京八宝山公墓,打开一座坟,从中取出一个骨灰盒,倒出一半骨灰,又再埋进去。 在上世纪80年代的一个阴沉的日子,北京八宝山公墓静寂之中发生了一件让人难以置信的事件。几个身着厚重冬衣的人物,步履匆匆地穿梭于石碑间,他们的目的地是一处普通无奇的墓地。领头的是一位穿着不同于其他人的男子,他身着一套白色的衣裳,手里捧着鲜花,神情庄重。这一幕,仿佛预示着一个深藏多年的秘密即将被揭开,而这一切,都与一位名叫范汉杰的人息息相关。 范汉杰,这个名字在历史的长河中或许并不显眼,但他的一生却是波澜壮阔,充满了传奇色彩。作为国民党东北“剿总”副司令,陆军副总司令,他的军事生涯充满了荣耀与辛酸。辽沈战役的锦州之战,他被俘,生命轨迹发生了天翻地覆的变化。从一名高高在上的将领,到被俘虏后在北京功德林战犯管理所接受改造,范汉杰的身份和心态经历了巨大的转变。1976年,他病逝于这片陌生的土地,葬于八宝山公墓,仿佛这一切都将随着时间的流逝而被遗忘。 然而,范汉杰并非孤身一人。他留下的家族,在台湾岛上,他们从未忘记这位身处异地的亲人。范汉杰的人生故事,以及他作为一个军人、战俘、改造对象的复杂身份,对于家人来说,既是骄傲的来源,也是无尽的痛楚。特别是他的儿子范大胜,一直对父亲的过去充满了好奇与敬仰。 1987年的那个春天,台湾与大陆的关系有了微妙的变化,一扇门悄然开启,让两岸的人民有了更多的互动机会。范大胜得知此消息后,他心中多年的愿望犹如被点燃的火苗,蓬勃而生。他决定前往北京,完成父亲生前未能实现的一个重要遗愿——将其一半骨灰带回台湾,让父亲的魂魄得以安息在故土之中。 为此,范大胜秘密组织了一次特殊的旅行。他和几位亲信在黎明前抵达八宝山公墓,穿行于墓地之间,最终找到了范汉杰的墓碑。此刻,范大胜的心情无比复杂,既有对父亲的思念,也有对即将进行的行动的忐忑。 在一阵紧张而有序的挖掘后,他们发现了那个埋藏着范汉杰骨灰的小盒子。范大胜小心翼翼地将它打开,里面装着的不仅仅是骨灰,还有一枚旧时的军徽和一封泛黄的信件。信件是范汉杰在生命的最后阶段写给儿子的,字迹已经有些模糊,但每一个字都透露出深深的父爱和不舍。 范大胜的手轻轻抚摸着这些珍贵的遗物,眼眶不禁湿润了。他对身边的人说:“这些年,我总是想象着父亲的样子,他的声音,他的笑容,甚至是他的气息。今天,我仿佛真的感受到了他的存在,他的魂魄在这里,与我们一同。” 随着太阳的升起,一束温暖的光线洒在这片静谧的土地上。范大胜和他的同伴们开始了仪式,将一半的骨灰小心翼翼地转移到一个小型的骨灰盒中,另一半则重新安放回原位,确保范汉杰在这里和台湾都有一份安息之地。 仪式结束后,他们默默站立了一会儿,每个人的心中都充满了复杂的情感。然后,范大胜拿出了一个小巧的录音机,按下播放键。随着一段温暖而悠扬的旋律响起,空气中弥漫着一种说不出的感动。这是范汉杰生前最爱的一首歌,现在,它成了连接过去与现在,父与子,以及两岸人民之间的桥梁。 随着时间的推移,范大胜和他的团队悄然离开了八宝山,踏上了返回台湾的旅程。他心中明白,这次行动可能会引起一些争议,甚至是政治上的麻烦,但对他来说,完成父亲的遗愿,让家族得到完整,是任何困难都无法阻挡的。 范大胜带着父亲一部分的骨灰安全返回台湾后,他选择了一个风景秀丽的地方,为范汉杰举行了一个简单而庄重的追悼会。追悼会上,范大胜分享了这次经历的意义,他说:“这不仅仅是为了一个人的归来,更是为了让历史的伤痕得到一些治愈,为了让未来的两岸关系能够更加和谐。” 范汉杰的故事和这次跨越海峡的行动,悄悄地在两岸人民中传播开来,成为了一个温暖人心的话题。人们开始更加深刻地理解和尊重历史,同时也更加珍视当下的和平与团结。 范大胜通过自己的努力,不仅完成了一个儿子对父亲的承诺,也为两岸的和解与友好搭建了一个小小的桥梁。在那个阴沉的日子发生的事件,最终成为了一个充满希望和爱的故事,永远镌刻在历史的长河中。