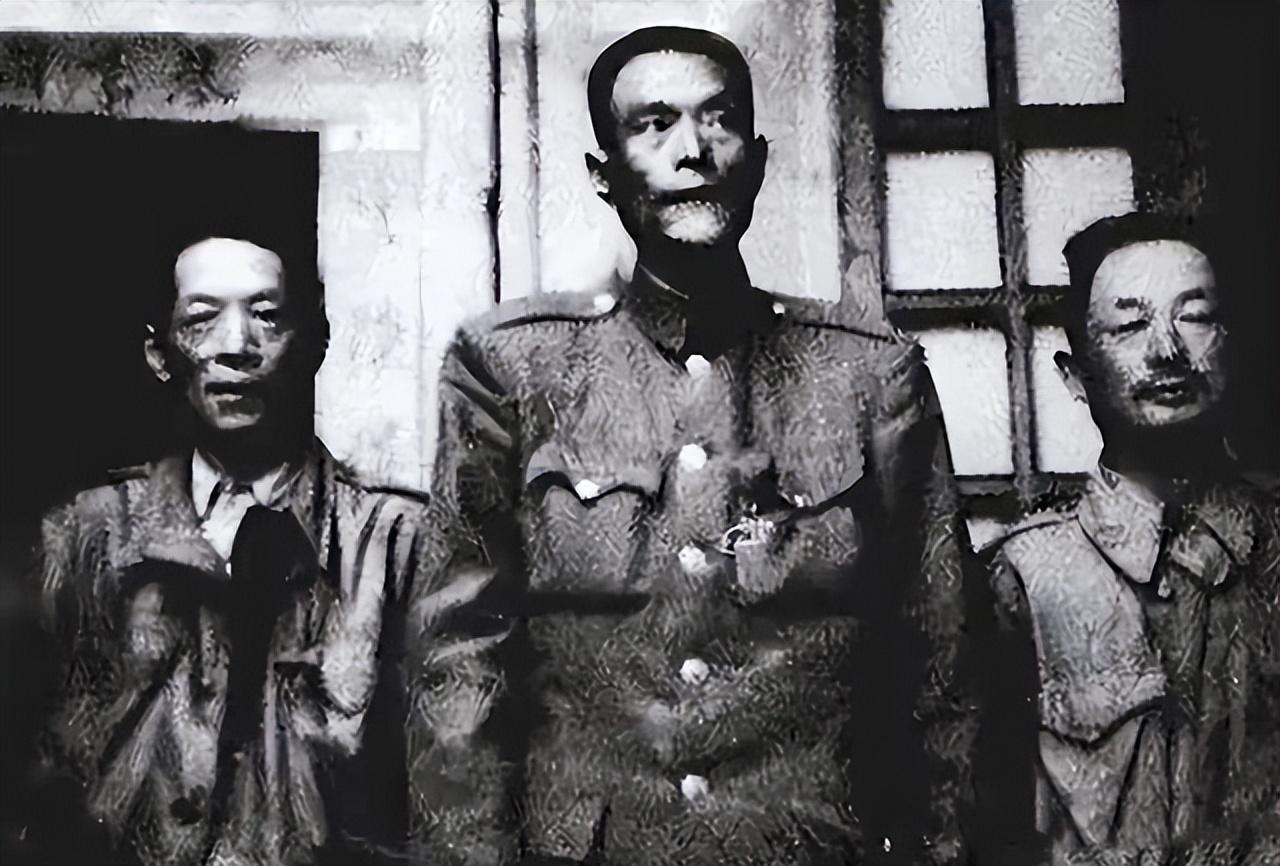

1950年2月6日,国民党师长孙进贤及数千残部,被四百多解放军包围在元江附近。孙进贤派情报科长陈子强来同解放军接洽谈判。 1950年的元江,春意渐浸,却在这个看似平静的日子里,发生了一场决定性的转折。国民党师长孙进财及其数千残部,被解放军围困在无路可逃的绝境。这是一场看似已定的战局,却因一次“和平谈判”的提议,而揭开了历史的另一页。这段历史,充满了智慧与勇气、谋略与诡计,让我们一起回顾那些关键时刻,揭秘背后的故事。 孙进贤,一位曾自诩能在战场上驰骋风云的国民党师长,于1950年2月6日,面对即将到来的绝境,试图通过和平谈判找到一线生机。孙进贤的部队经过无量山的艰苦逃亡,原以为能摆脱追击,却没想到解放军的追兵如影随形,终于在鹦鹉山将他们困住。 解放军虽然经过长途追击,可投入战斗的兵力不多,但“边纵”的支援使得局势大为不同。解放军师长周学义在权衡了形势后,决定通过谈判来结束这场对峙,节省兵力和时间,更快地推进解放事业。 陈子强,孙进贤手下的情报科长,被选为这次“和平谈判”的使者。他带着一颗复杂的心情,既有为部队找出路的责任感,也不免对自己的命运感到忧虑。他在解放军阵地的表现,虽然试图掩饰,但内心的紧张和对未知的恐惧是掩饰不住的。 解放军方面,周峰副团长作为谈判的代表,展现出了冷静和智慧。在与陈子强的谈话中,周峰不仅了解了敌军的内部情况,更通过巧妙的谈判策略,逐渐削弱了敌方的意志。 谈判过程中,孙进贤提出的条件,从缴枪地点到军官家属问题,再到最后的“起义名义”,无不反映出他们一方的尴尬境地和对未来的渴望。而周峰的回答,始终围绕着无条件投降的原则,既坚定又充满了说服力。 刘启凡的突然爆发,将谈判推向了紧张的边缘。他的挑衅,似乎是在为自己壮胆,也试图为孙进贤争取最后的底线。但周峰的回应更是露出了解放军的底气——不仅以过去的战绩为鉴,更用当前的形势和未来的前景,压制了敌方的最后反抗。 谈判最终以孙进贤方面的无条件投降告终。这不仅是对孙进贤及其部队的一种解脱,更是在那个历史时刻,对中国内战的又一种诠释。孙进贤在投降后被安排进行了思想改造,他的部队成员也根据自身情况,或转业、或回归平民生活。这场谈判,不仅结束了一场军事对峙,更开启了一段和平重建的序章。 在谈判桌上,孙进贤和周峰之间的对话,虽然是两军对峙的缩影,却也反映了那个时代的人性光辉。孙进贤在谈判中的彷徨失措,和周峰的坚定不移,是两种截然不同的生存哲学的碰撞。而这场碰撞,最终导致了一个新的开始。 孙进贤在谈判结束后的几天内,经历了深深的自我反思。他曾在战争的漩涡中,以为能够左右战局,但最终还是不得不面对现实的残酷。他的反思,不仅是对自己过往行为的回顾,也是对未来道路的思考。 谈判后的元江,仿佛也随着这场冲突的结束而获得了新生。昔日的战场,逐渐被平民的笑声和劳动的景象所取代。人们开始重建家园,重新找寻生活的意义和方向。在这个过程中,无论是孙进贤的部队成员,还是普通的村民,都在为创建一个更加和平和繁荣的未来而努力。 在历史的长河中,1950年的元江谈判或许只是一个小小的注脚,但对于那些直接参与和经历这一事件的人来说,它是人生轨迹的重要转折点。通过智慧与勇气,以及对和平的共同渴望,昔日的敌对双方能够坐下来对话,达成和解,这本身就是历史的胜利。 这场谈判不仅仅是一场军事上的和解,更是一次深刻的心灵交汇。它教会人们,无论世界如何变迁,真正的勇气不在于在战场上的驰骋,而在于面对巨大压力时仍能坚持正确的选择。孙进贤的投降,周峰的智慧,以及所有参与这一过程的人,都成为了和平与重建的见证者。 在这个故事中,我们看到的不仅仅是历史的一幕,更是人性的光辉。在战争与和平的交界处,每个人都有选择的权利。而在这场关键的谈判中,选择了和平的那一方,无疑为历史留下了宝贵的遗产。