亚伯拉罕是犹太人和阿拉伯人的共同祖先,在《圣经》中,亚伯拉罕原名亚伯兰,在九十九岁时,上帝耶和华显现与他立约,要让亚伯兰的子孙繁多,建立大国,因此赐名亚伯拉罕,意为“万国之父”。作为交换条件,亚伯拉罕及其子嗣必须尊奉上帝为唯一的神,世世代代遵守上帝立下的约(律法盟约),圣经的《旧约》与《新约》的“约”即是此意。

亚伯拉罕有两个儿子,以实玛利和以撒,以实玛利的后裔为阿拉伯人、以撒的后裔为犹太人,因此犹太教、源自犹太教的基督教以及阿拉伯人创立的伊斯兰教是三教同源,但由于三教产生的历史背景不同,教义也有差异,最终在各教信徒之间的产生了严重的对立。

三教圣地耶路撒冷

《旧约》中,除了亚伯拉罕,耶和华还曾与亚当、诺亚、以撒和雅各(以撒之子)、摩西、大卫立约。立约的内容各有不同,与亚当之约内容为亚当及其子孙可以管理世间万物,结果亚当因偷食禁果,被赶出了伊甸园;与诺亚之约内容为帮助诺亚一家逃脱大洪水;与亚伯拉罕立约内容为让其子孙后代为上帝的拣选之人;与以撒、雅各立约的内容是重申与亚伯拉罕立约的内容;与摩西立约的内容是帮助犹太人逃出埃及,并颁布了十诫;与大卫立约的内容是让大卫的国家永远屹立。

耶和华的历次立约,对犹太人而言最重要的就是亚伯拉罕之约,因为此约将犹太人定义为神的选民,凡是犹太人的敌人和不信奉上帝者,都会被诅咒毁灭。然而犹太人能够建立起一个以自我为中心的宗教,却无法建立一个以自我为中心的世界。周边的异族不断击败犹太人,大卫的永恒之国也很快覆灭,犹太人不得不过上了颠沛流离的生活。于是弥赛亚的传说就在犹太人中传播开来。

犹太王国的分裂

弥撒亚(Messiah)是希伯来语,意思是“受膏者”(古犹太人封立君王、祭司时要举行为受封者头上敷膏油的仪式),弥赛亚降世后会复兴犹太国,带领犹太民族走出困境,是犹太人的复国救世主。在希腊语中弥赛亚被称作Χριστος,拉丁语中弥赛亚被称作Christos,即是基利斯督,简称基督。

约公元30年,耶稣在家乡拿撒勒向犹太人传播弥赛亚已经降临,自己就是那个被期待已久的救世主。但当地的犹太教领袖并不认可他的说法,他的传教行为也遭到了乡邻的厌弃,只好外出传教。耶稣出走后,主要在加利利湖地区及耶路撒冷布道,他传教的对象不仅是犹太人,非犹太人也成了他的信徒。

耶稣布道善用比喻,通俗易懂、引人入胜。又多次展示神迹,如治愈疾病、让人死而复生、在湖面上行走、用很少的食物喂饱几千人等等。因此没过几年,耶稣就有了众多的追随者。犹太教祭司再也不能对耶稣的存在坐视不管,因为他们坚信弥赛亚还未降临,耶稣不过是一个招摇撞骗的神棍。在耶稣门徒犹大的出卖下,耶稣被犹太教祭司捉拿送到罗马总督彼拉多那里处死。

耶稣受难

耶稣死后很长一段时间,基督教仍被视为一场犹太教内部的改革,并不是一个新的宗教。因为早期的基督徒以犹太人为主,非犹太人要想入教,就必须遵守犹太教的规定。即便如此,加入基督教的非犹太人仍遭到犹太人的敌视。但其他民族也都期待着一位救世主的降临,犹太人在其中毕竟还是少数,随着越来越多非犹太人的加入,基督教逐渐从犹太教中分离出来。

公元1世纪下半叶,基督教与犹太教开始变得泾渭分明,犹太教坚持犹太人才是上帝的选民,弥赛亚还未降临。而基督教打破了民族界限,弥赛亚的使命是引导所有信仰上帝的人走向天国,而不是复兴那个早已不复存在的犹太国家。之后耶稣救世主的地位又被基督教进一步抬高,发展出了三位一体理论。

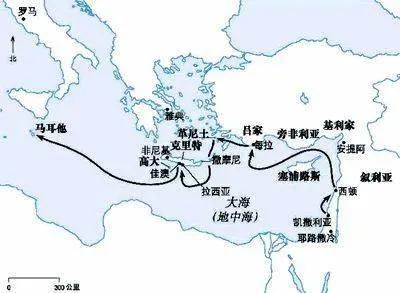

基督教外传

三位一体即是圣父(耶和华)与圣子(耶稣)与圣灵(神性)合为一体,简单的说耶和华是上帝神的存在形式,耶稣是上帝人的存在形式,圣灵就是上帝的神性。打个比方,圣灵就是空气中的水汽,凝结为水就是圣父,冻结成冰就是圣子。

水汽、水和冰本质都是水,耶和华与耶稣本质也是一样,都具有神性,也可以说是等同关系。这一观点是犹太教绝对无法接受的,但此时的犹太教已是明日黄花,基督教家大业大。犹太教非但无力反驳基督教的“大逆不道”,反而被基督教到处压着打。直到伊斯兰教崛起,犹太教才能在两大宗教的夹缝地带获得一席之地。

发源于七世纪阿拉伯半岛的伊斯兰教在创教之路上借鉴了基督教的成功经验,并没有平地起高楼,创立一个全新的宗教,而是站在了巨人的肩膀上,在犹太教和基督教的基础上发展新的宗教。圣经中的重要人物阿丹(亚当)、努哈(诺亚)、易卜拉欣(亚伯拉罕)、穆萨(摩西)、尔萨(耶稣)被伊斯兰教全盘接收,与创教人穆罕默德并称真主的六大使者。

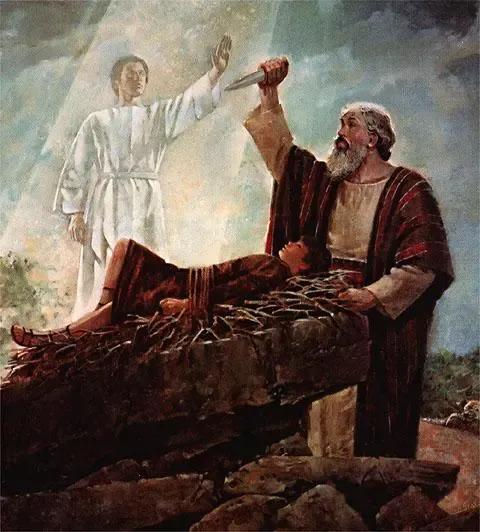

在伊斯兰教经典《古兰经》中,易卜拉欣仍被视为阿拉伯人和犹太人的祖先,不过《圣经》着重描写的是犹太人的祖先以撒,而在《古兰经》中,阿拉伯人的祖先以实玛利才是主角。比如在上帝考验易卜拉欣时,要让他献祭自己的爱子,《圣经》中易卜拉欣献祭的是以撒,而在《古兰经》中易卜拉欣献祭的是以实玛利。

亚伯拉罕献祭

关于耶稣的地位,伊斯兰教只信奉世间唯一的真主,并不认可耶稣圣子的地位。但伊斯兰教也不是全盘否定耶稣,仍将其视为真主的使者。真主主宰一切,且不可见,既不像耶和华一样显现真身与人立约,也不会如耶稣一样幻化为肉身到人间布道。不可见的真主只会派遣使者与人间沟通,因为真主不可见,伊斯兰教禁止任何偶像崇拜。

在《古兰经》中,易卜拉欣是木像雕刻者阿宰尔的儿子,阿宰尔让易卜拉欣把自己雕刻的神像拿到集市上售卖,易卜拉欣则说这些神像既不会听,又不会看,对人又没有任何益处的东西,结果被父亲狠狠的训斥了一顿。真主听到了易卜拉欣的话,赋予了他一项重要使命就是劝说人们停止偶像崇拜。

对于偶像崇拜,基督教认为上帝的神性可以幻化为肉体的耶稣,也能附身到圣像上,因此基督教堂里都供奉着耶稣圣像。伊斯兰教与犹太教保持了一致,坚决反对偶像崇拜。其中共同的原因是犹太教与伊斯兰教在创立之初都遭到了多神教的抵制,为了建立一神信仰,就必须抛弃过去的多神教的偶像崇拜习俗。伊斯兰教禁止偶像崇拜的另一大原因是犹太教所没有的,这也是伊斯兰教与犹太教和基督教的最大的不同点——政教合一制度。

近代以来,几乎所有的伊斯兰国家都经历了世俗化改革。国家世俗化是一枚硬币,一面是宗教介入了世俗政治,另一面就是世俗政治介入了宗教。

土耳其世俗化领袖凯末尔

如果从神权到人权是一条过度地带,犹太教的神权含量最高,无论是亚伯拉罕、摩西,还是大卫、所罗门,都直接听命于神。基督教神权与人权的含量对半,上帝可以化身为耶稣,耶稣受难后又复活升天。人间与神界不再只是纯粹的仆从关系,而是可以上下沟通的。因此基督教的性质是神权与人权参半,这反应在现实世界中就是基督教的教皇既是上帝的代理人,又可以介入世俗事务。但无论教皇的权力有多大,他都不可能直接称王称帝,建立世袭王权。然而伊斯兰教的哈里发就可以。

基督教创立之时正值罗马帝国的鼎盛时期,耶稣没有意愿,也没有能力像东汉末年的张角、清朝末年的洪秀全那样通过传教建立起一个世俗政权。伊斯兰教创立之时,东罗马帝国与萨珊波斯两败俱伤,布满沙漠的阿拉伯半岛又是一块化外之地。先知穆罕默德可以,也非常愿意通过宗教来团结所有的阿拉伯人,建立起一个世俗国家。他也确实做到了,比张角、洪秀全都做得更好。

伊斯兰教创立时的阿拉伯半岛

穆罕默德去世后,在经历了四任哈里发选举后,倭马亚家族的穆阿维叶就通过战争建立第一个哈里发世袭的穆斯林王朝。哈里发即是国王,又是宗教领袖,但显然其中的世俗成分要比宗教成分多得多。只要是国王,哪怕他只是一个破坏教规的昏君、或是一个什么都不懂的小孩子,那他就是哈里发。而在同一时期的西方,尽管教皇们也奢侈淫乱,但要成为教皇就必须具备一定的宗教知识和履历。

通过对比可以发现,尽管伊斯兰教中仍有许多神权色彩,但相比于基督教,伊斯兰教的人权含量显然更高。因此在每周五的聚礼日,齐聚清真寺的穆斯林民众并没有向真主或是先知穆罕默德的圣像祷告,而是念出时任哈里发的名字,为哈里发祈祷和祝福。

清真寺宣礼塔

不知穆罕默德在创教之初有没有故意的着重对真主的信仰,淡化真主的形象,将其设置为不可见。但他的这一做法确实为伊斯兰教向世俗化迈进起到了重要推动作用,也为后来伊斯兰教大征服运动的胜利奠定了基础。相比于政教分离且相互内斗的基督教世界,一个政教合一的阿拉伯帝国显然更有战斗力。只不过时过境迁,当基督教诸国纷纷摆脱宗教控制,走上近代化之路时,伊斯兰国家政教合一的制度就落伍了。

克劳塞维茨在《战争论》中提到,军事是政治的关系延续,简单的说军事问题就是政治问题,战争只是解决政治问题的一种手段。宗教也是一样,背后都是政治。犹太教、基督教与伊斯兰教的对立除了上面提到的教义差异,更多的还是各自信徒在政治上的对立。

举个简单的例子,在伊斯兰教大征服时期,伊比利亚半岛被阿拉伯帝国纳入治下,当地的犹太教徒虽被区别对待,但生存境况还过得去。1492年,基督教徒收复伊比利亚半岛后,犹太教徒的境况急转直下。几十万犹太教徒被迫离开伊比利亚半岛,逃到仍被伊斯兰教统治的北非地区。不仅是在伊比利亚半岛,在其他地区基督教对犹太教的迫害也远远大于伊斯兰教。然而到了近代,犹太教的以色列却和西方基督教国家走到一起,与中东的伊斯兰教国家多次开战。这一转变不能简单的说犹太人恩将仇报,只能说整个人类社会就是一部被政治利益驱动的机器罢了。