水面下隐约浮着个巨大黑影,像头蛰伏的巨兽。“这啥玩意儿?” 他掐灭烟,往水边凑了两步。随着水位继续回落,黑影轮廓愈发清晰,一块块青灰色的砖块露出水面,边缘还带着细密的纹路。有人搬来长竹竿试探,一捅之下,水面泛起的涟漪里,竟漂起了带着雕刻痕迹的碎砖 —— 门楣形状的断块上,一只羊首的轮廓赫然在目,羊角蜷曲的弧度还透着精致。

这桩新鲜事像扔在滚油里的火星,瞬间在村里炸开了锅。年过七旬的王大爷拄着拐杖赶来,盯着那些青砖直跺脚:“不可能!俺爷爷说这塘底子原是块高地,中间就一口枯井,哪来的房子?” 几个村民往塘里扔石头,听着水下传来的空洞回响,有人小声嘀咕:“该不是闹鬼吧?” 人群里不知谁举着手机拍了段视频,镜头里晃动的青砖和羊首图案,当天就传到了县文旅局的工作群里。

济南市考古研究所的专家接到消息时,正在整理章丘汉墓的发掘报告。视频里的青砖纹理让她心头一震 —— 那种40厘米见方的磨光大砖,正是汉代高等级墓葬的典型特征。“立刻出发,可能是座画像石墓!” 她抓起勘查包,带着队员直奔三官庙村。

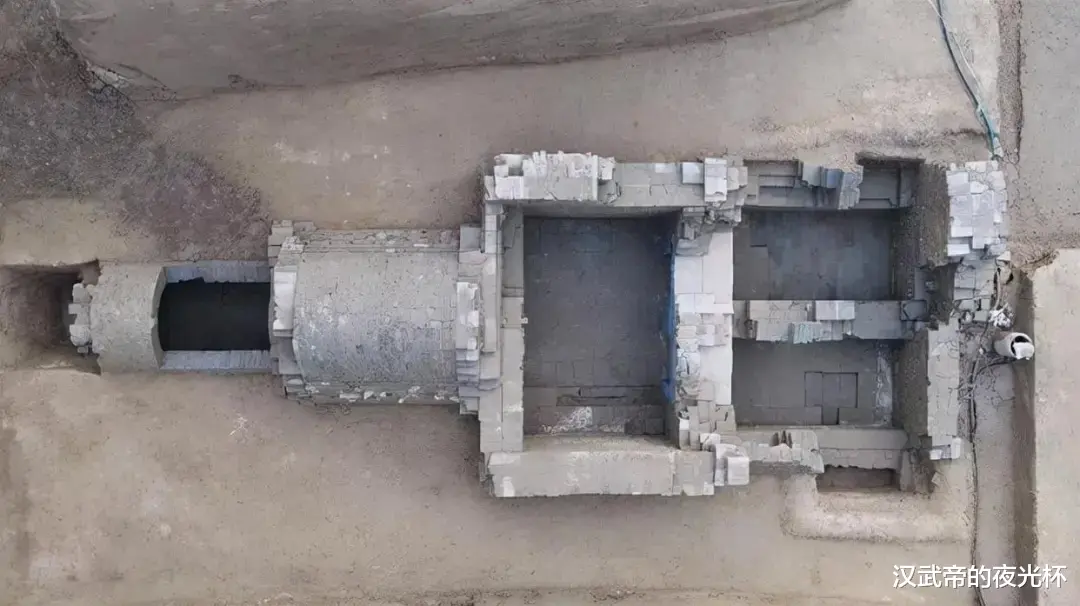

现场的景象比视频里更惊人。部分墓顶已暴露在空气中,砖石混建的结构在水浸后仍显坚固。“双墓道多室墓,坐北朝南,这规模在济南少见。”专家用洛阳铲探了探土层,铲头带出的陶片残件进一步证实了推测,“东汉晚期的,而且是大型砖室墓。”

2019年4月,春寒还没褪尽,正式发掘工作启动了。队员们首先要解决水位问题 —— 水塘下的地下水不断渗出,刚抽干的墓室半天就积满水。他们搭起标准化围挡,架起二十四小时运转的抽水泵,还安排了专人值守安保。村民们每天都围在警戒线外看热闹,有人搬来自家的暖壶给队员们送热水:“老师,这底下真是大官的坟?”

随着淤泥被一点点清理,墓葬的布局逐渐清晰。这座被编号为M1的墓葬南北长约20米、东西宽15米,由两个前室、两个中室、三个后室和一个耳室组成,宛如一座地下宅院。南侧不远处还藏着另一座单墓道墓葬(M2),虽规模略小,但结构同样完整。“总面积近300平方米,比江南发现的最大汉墓还大一圈。” 队员们清理墓门时,发现门框青石竟重达两吨,“这些石材得从华山运来,当年不知耗费了多少人力。”

最让考古队兴奋的发现,出现在 M1 西侧墓的后室。当最后一铲淤泥被清走,一座门楣上的羊首浮雕赫然浮现 —— 高浮雕技法刻出的羊首纹路清晰,羊角蜿蜒卷曲,眼神栩栩如生。“是画像石墓!” 专家难掩激动,“济阳是平原地区,石材难得,这么精美的雕刻,墓主身份绝对不一般。”

整座墓葬共清理出58块画像石、95幅画像。中室西侧立柱上的庖厨图尤为生动:挂着的鱼和肉纹路分明,持刀切肉的仆役神态逼真,旁边还有杀牛的场景,活脱脱再现了汉代豪门的生活图景。更奇特的是主墓室门楣上的龙形浅雕,小头细颈,四肢矫健,竟带着宋元时期龙纹的特点,“这条‘穿越千年’的龙,来历成谜。” 济阳区博物馆长王邕百思不得其解。

但喜悦很快被诡异的发现冲淡。在M1中室,队员们先是清理出四具人骨,经鉴定分属成年男性、年轻女性和八九岁的孩童。随着发掘深入,东、西两侧墓葬里的人骨越来越多,最终人类学专家的结论让所有人倒吸冷气:足足十七具遗骸,男女老少皆有,最小的骸骨还不足30厘米,像是襁褓中的婴儿。

这些骸骨没有一具完整,股骨与颅骨散落在不同角落,胫骨旁混着孩童的指骨。“地下水流动可能把其他墓葬的尸骨冲进来了。” 一位老队员推测,但很快被推翻 —— 散落的骸骨都带着相似的水浸痕迹,显然在墓中沉睡了千年。另一种猜测逐渐成为主流:这可能是家族合葬墓,墓主家族遭遇了突发灾祸,后人将遇难者一同安葬在此。

“你看这墓葬规格,双墓道、画像石,符合东汉上层官僚或豪门望族的身份。” 专家指着墓顶的拱券结构,“汉代‘异穴合葬’是身份的象征,但这么多尸骨同葬一墓,太罕见了。” 可惜墓葬曾遭扰动,出土的陶、瓷、铜器和铜钱里,没有一件能证明墓主身份的文字遗存,十七具骸骨的故事,只能淹没在时光里。

“这地方原是块风水宝地啊!” 就在专家们困惑时,村里的老人说起了三百年前的传说。明末清初,一户姓刘的南方世家迁到三官庙村,家里老人去世后,请来的风水先生一眼就看中了村西的高地,说这里是 “吉壤”,能保家族兴旺。

刘家雇工开挖墓穴时,铁锹突然 “哐当” 撞到硬物。往下挖了不到三尺,竟露出个黑沉沉的洞口,阴风从里面往外冒。雇工们吓得扔下工具就跑,刘家人以为挖到了 “凶地”,赶紧填土掩埋,另选了葬处。“那高地就是现在的水塘!” 老人指着发掘现场,“后来黄河改道,这里慢慢沉成了洼地,积了水就成了塘。”

这个传说恰好解开了考古队的疑惑。地质勘探显示,这里曾是地势较高的台地,符合汉代人选择墓地的 “背山面水” 原则。而黄河下游的泥沙淤积和地壳变动,让 “吉壤” 逐渐沦为低洼水塘,地下水慢慢渗入墓室,反倒为骸骨和画像石提供了天然保护 —— 与空气隔绝的环境,让千年后的人们还能见到完整的雕刻和遗骸。

2019年7月,发掘工作接近尾声。考古队在M2南侧又发现了第三处墓葬遗迹,但因手续问题暂未开挖。队员们给画像石做了拓片,将文物打包送往实验室修复,那只工艺成熟的汉代瓷碗,成了研究当时手工业的重要实物。

如今的三官庙村早已不是当年的穷村。宽阔的水泥路通到家门口,村民们住上了新楼房,70岁以上老人还能享受集体供养。只有村口那片被填平的水塘遗址,立着块简易说明牌,无声诉说着2018年那个清晨的发现。

离乡的人偶尔还会回到村里,看看遗址的保护情况。“那些骸骨里,或许有东汉末年的工匠,有豪门的家眷,他们经历过什么,我们永远不知道。但这座墓告诉我们,两千年前这里就有发达的文明,有精湛的技艺,还有普通人的生老病死。”

水塘退去,古墓现身,十七具骸骨沉默不语,羊首浮雕静静凝望。从汉代的 “吉壤” 到明末的黑洞,从浑浊的水塘到考古现场,时光在这片土地上刻下的印记,终究在水落石出的那一刻,重新焕发了光芒。而那处未开挖的墓葬,还在等待着下一次水退石出,诉说更多不为人知的秘密。

2018年12月,山东省济南市济阳区三官庙村在池塘清淤过程中发现两座汉代画像石墓,这是济南地区迄今为止发现的最大规模汉墓,也是山东省近五十年来发现的同型制汉墓中最大规模的双墓道画像石墓。

墓葬概况

两座墓葬均为东汉时期砖石混建结构,形制特殊:

M1墓(北墓):坐北朝南,墓室南北长20米、东西宽15米,由四室两厅组成,共出土40块画像石、63幅雕刻,包含庖厨图等生活场景。

M2墓(南墓):南北长17米,结构包含甬道、前室、中室、双后室,出土18块画像石、32幅雕刻。