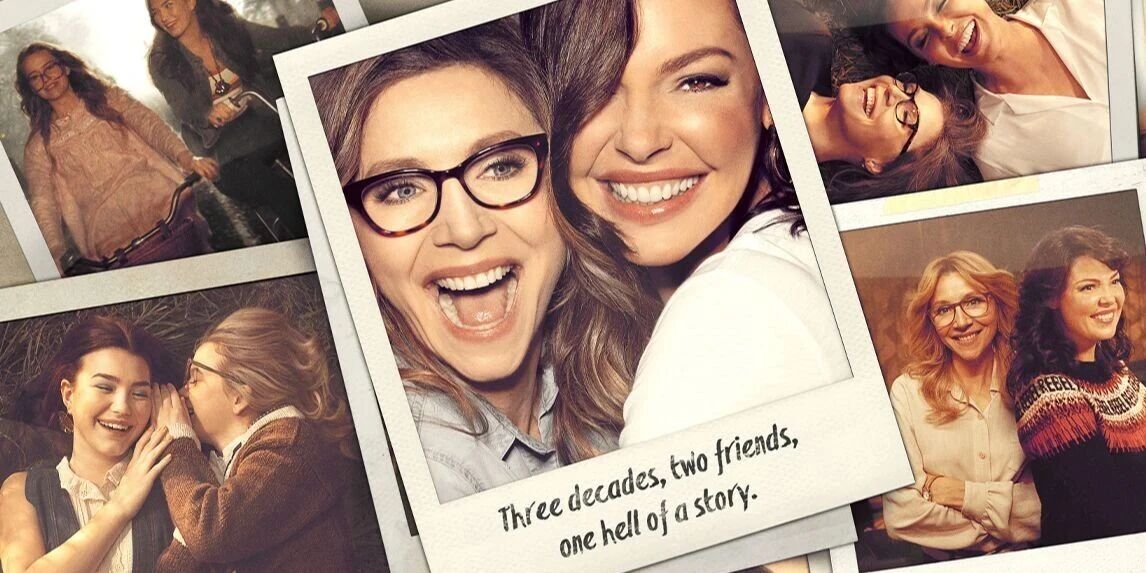

《萤火虫小巷》这本书写了一对好友塔莉和凯蒂的故事。

少女时一起在萤火虫小巷分享心事,成年后一个追着职场光芒,一个守着家庭温暖。

可读这本书时,最让人心里发紧的,从来不是友谊的起落。

而是塔莉身上那股把所有错都扛在自己肩上的执拗。

母亲罗西常年对她不管不顾,她躲在被子里哭着想 “肯定是我不够听话,她才不喜欢我”。

后来凯蒂被查出癌症,她更是把所有责任揽过来。

反复责怪自己 “要是我少忙点工作,多陪她去体检就好了”。

这份自我苛责,像一根细刺,扎在塔莉心里。

有句话说得很戳心,过度自责的人,都在悄悄把别人的人生责任,扛到了自己肩上。

我们总以为扛下错就能少点矛盾,留住关系。

可时间久了才发现,你拼命维护的关系,对方可能都没当回事。

你主动扛下的错,最后都成了你的问题。

原来一味的退让,换不来珍惜,只会让有些人更觉得你好欺负。

塔莉从小就活在自责里。

母亲罗西总把她丢在亲戚家,偶尔回来也对她冷冰冰。

每次母亲消失,塔莉都会坐在门口的台阶上哭。

心里反复想 “是不是我昨天没收拾好房间?是不是我不该问她要新裙子?”

她以为只要自己做得够好,母亲就会留下。

后来凯蒂出现了,因为太害怕失去,遇到问题总是先怪自己。

有次两人因为塔莉忙于工作吵架。

凯蒂哭着说 “你总把事业看得比我重要”。

塔莉没辩解,反而立刻道歉 “是我不好,我不该忽略你”。

哪怕她知道,自己加班也是为了帮凯蒂分担家里的开销。

我们把别人的错扛在自己肩上,不是因为我们错了。

是因为怕,怕朋友生气离开,怕同事觉得你不负责,怕陌生人觉得你不好相处。

后来塔莉才明白,越怕失去,就越容易把错往自己身上揽。

时间久了,就会产生是不是自己真的错了的错觉。

过度自责的背后,是没分清你的责任和我的责任凯蒂被查出癌症后,塔莉的世界彻底垮了。

她把所有错都归在自己身上,怪自己前几年总忙着跑新闻,没多陪凯蒂吃饭。

怪自己上次吵架时说了重话,让凯蒂生气伤了身体。

甚至怪自己没早点发现凯蒂脸色不好,没催她去体检。

她躲在空荡的公寓里,不吃不喝,反复看两人以前的照片,嘴里念叨 “都是我的错,是我害死了她”。

她完全忘了,凯蒂的癌症是长期劳累和家族遗传导致的。

跟她的疏忽没有直接关系,凯蒂也从没怪过她。

反而一直说 “你有自己的人生,不用总为我牺牲”。

很多人都像塔莉这样,分不清别人的责任和自己的责任。

比如客户临时改需求,导致项目延期,你怪自己没提前想到,却忘了改需求是客户的决定。

比如亲戚借钱不还,你怪自己当初不该心软借给他,却忘了不还钱是亲戚的问题。

我们总模糊责任的边界,把别人该承担的错,当成自己的失职。

却没想过,每个人都该为自己的选择负责,你没义务替别人扛下所有。

就像凯蒂生前跟塔莉说的 “我不是你的负担,你也不用为我的人生负责”。

清晰的责任边界,才是对自己的保护。

你总怪自己不够好,可有人只想你好好对自己让塔莉走出自责,是凯蒂的女儿玛拉。

玛拉抱着凯蒂的日记本找到她,翻开其中一页,念道 “塔莉总觉得自己不够好,可我知道,她已经把最好的都给了我。

我希望她以后别再怪自己,好好活着,就是对我最好的纪念”。

那一刻,塔莉突然哭了,她第一次意识到:自己不是必须完美,也不是必须扛下所有。

她可以有疏忽,可以有遗憾,可以不用为别人的错惩罚自己。

后来她帮玛拉打理凯蒂留下的花园,看着花开的时候,终于能笑着说 “凯蒂,我会好好的”。

承认自己不是超人,没法做到让所有人满意。

承认别人的错不是你的问题,不用拿别人的选择惩罚自己。

承认遗憾是人生的常态,不用因为一点不完美就否定自己。

比如朋友吵架后,不用立刻道歉,先想想 “是不是我的错”。

不是的话就坦诚沟通,真正的朋友会理解。

比如工作出了问题,不用反复自责,先复盘责任在哪。

不是你的就不用担,靠谱的同事会分清。

放过自己从不是 “逃避”,是懂得我也有不完美的权利,也是对自己最基本的温柔。

看着窗外的晚霞,突然想起上次和朋友吵架的事。

当时我怪自己没迁就她,后来才知道,是她因为工作不顺迁怒于我。

《萤火虫小巷》告诉我们,人生短短几十年,别把别人的错扛在自己身上,别用自责困住自己。

以后再遇到想怪自己的时刻,不妨停下来问问:“这真的是我的错吗?”

如果不是,那就告诉自己 “我没错,我不用怪自己”。

毕竟,你值得被自己温柔对待,值得卸下不属于你的重担,轻松地往前走。