沉默的逻辑

故事始于1936年的马萨诸塞州剑桥市,麻省理工学院的一间地下室。

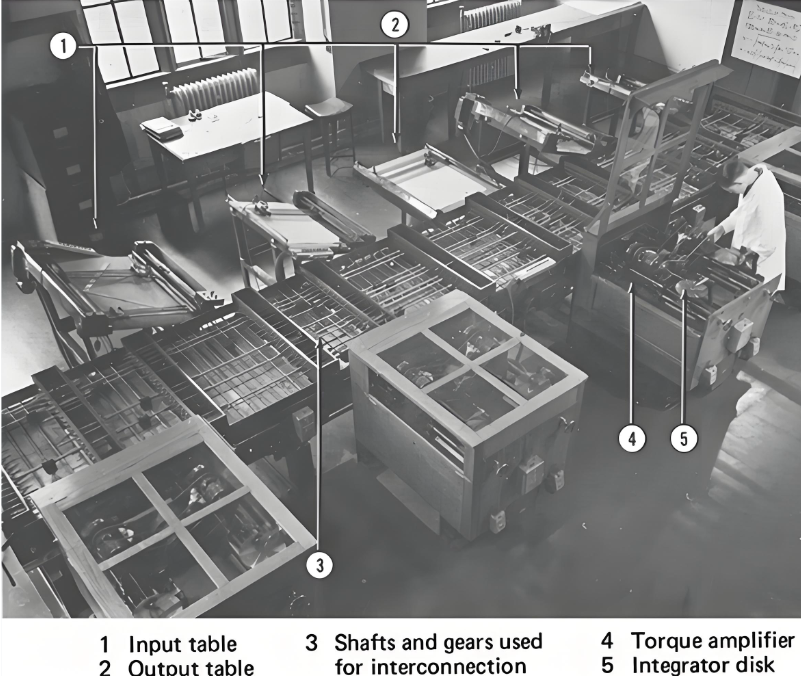

这里充斥着一种令人牙酸的机械轰鸣。这种声音来自于一台重达20吨左右的庞然大物。这台机器占据了整个房间,由于它太过巨大,甚至需要专门为其重新加固地板。它由成千上万个齿轮、滑轮、转轴和电机组成。

这台机器叫“微分分析仪”(Differential Analyzer)。它是当时世界上最强大的计算机。

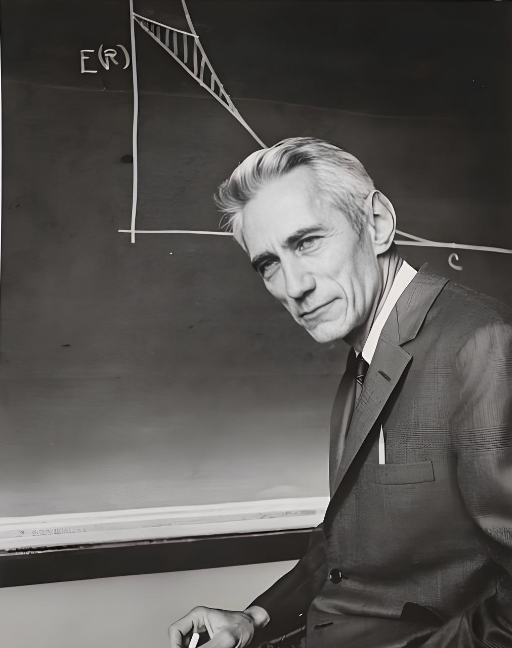

请注意,那时候的“计算机”指的通常是操作机器的人,但这台机器确实是在进行计算。它的改进者与核心研发者是万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush),一位留着胡子、眼神犀利的工程学巨擘。布什制造这台机器的目的很单纯:为了解微分方程。在那个年代,微分方程是工程师的拦路虎,算错一个参数,大桥就可能塌陷,电力网络就可能过载。

于是,布什用物理模拟的方式来解决数学问题。如果你想计算一个变量的变化率,你就转动一个轮子;如果你想做积分,你就让一个圆盘在另一个圆盘上滚动。这台机器是模拟时代的巅峰之作。它不处理数字,它处理的是物理量——电压、转速、角度。

但这台机器有一个巨大的缺陷。

每当你需要计算一个新的方程,你必须从工具箱里拿出扳手和螺丝刀。你得拆卸齿轮,重新排列传动轴,调整齿轮比。这通常需要两三天的时间。这哪里是计算,这是修车。

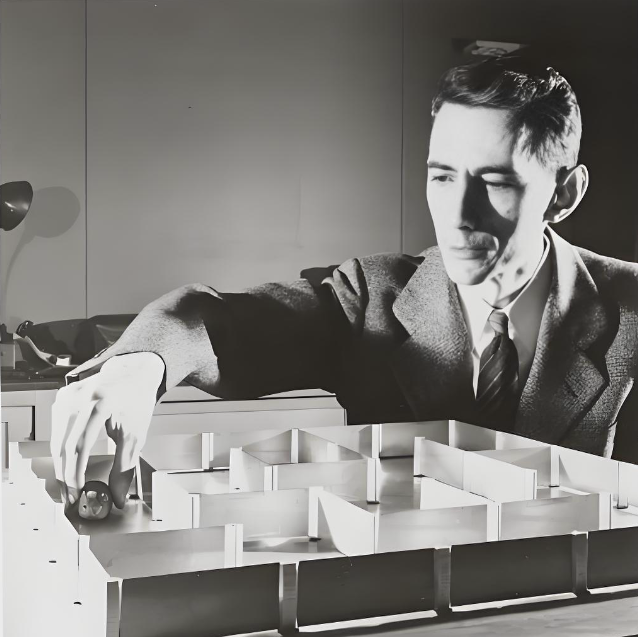

此时,一个名为克劳德·香农(Claude Shannon)的21岁年轻人走进了这间地下室。

香农当时只是个研究生,在布什手下打工,负责维护这台机器。他的工作极其枯燥:盯着那些旋转的轴,确保没有东西卡住,记录数据,然后当教授们想要换个方程算算时,他就得拿着扳手钻进机器肚子里去干体力活。

由于长时间盯着这台模拟计算机,香农发现了一个奇怪的现象。

这台机器最关键的部分并不是那些巨大的积分轮,而是控制电机启动和停止的继电器。继电器这种东西结构很简单:通电,磁铁吸合,开关打开;断电,磁铁松开,开关关闭。

整个微分分析仪的控制电路里塞满了这种继电器。它们负责告诉机器什么时候开始转,什么时候停,哪个部分该工作,哪个部分该休息。对于大多数工程师来说,继电器就是个开关。它要么是开的,要么是关的。这有什么好研究的?它们只是电流的看门人。

但香农是个喜欢在无聊中找乐子的人。他在密歇根长大,从小就喜欢摆弄无线电和密码。在这阴暗的地下室里,伴随着继电器的“咔哒、咔哒”声,他开始思考一个看起来风马牛不相及的问题。

这个问题的线索,藏在他大二时选修的一门冷门课程里。

机器的逻辑命题

我们需要把时间再往前推几十年,跨过大西洋,来到19世纪的爱尔兰。

有一位名叫乔治·布尔(George Boole)的数学家,他在1854年写了一本名为《思维规律的研究》的书。布尔是个奇人,他试图用数学符号来描述人类的逻辑思维。

在布尔的世界里,逻辑命题只有两种状态:真(True)或假(False)。他发明了一套代数系统,用1代表真,0代表假。在这套系统里,你可以进行加法和乘法,但规则和普通数学不太一样。比如,1+1在布尔代数里通常还是1(真加真还是真)。

布尔的这套东西在当时被认为是纯粹的哲学游戏。数学家们觉得它太简单,不够严谨;哲学家们觉得它太数学,不够深刻。在香农之前,布尔代数未被应用于工程领域,仅局限于纯数学与逻辑学研究,除了极少数逻辑学家,没人关心这套只有0和1的系统。

回到1936年的麻省理工学院。

香农是极少数既懂电路又懂布尔代数的人。这完全是个巧合。通常,学电子工程的人不看逻辑哲学,学数学哲学的人不会去修继电器。但香农是个异类。

他在盯着那些继电器开合的时候,脑子里突然闪过一个念头。

开与关。真与假。1与0。

这不仅仅是相似,这在本质上是一回事。

这听起来像是一个显而易见的观察,但在当时,这简直是天方夜谭。电路是物理的,属于法拉第和麦克斯韦的领域;逻辑是思维的,属于亚里士多德和布尔的领域。把这两个东西混为一谈,就像是用做菜的食谱来指导怎么砌墙。

但香农不管这些。他开始在纸上画图。

如果把两个继电器串联起来(一个接一个),电流要想通过,就必须两个开关都闭合。

这对应布尔代数里的“与”(AND)逻辑:只有A是真的,且B是真的,结果才是真的。

如果把两个继电器并联起来(分两路),电流要想通过,只要其中一个闭合就行。

这对应布尔代数里的“或”(OR)逻辑:只要A是真的,或者B是真的,结果就是真的。

如果你把继电器的触点反接(平常闭合,通电断开)。

这对应布尔代数里的“非”(NOT)逻辑:A是真的,结果就是假的。

香农看着纸上的草图,意识到他发现了一个通往新世界的入口。他发现以前工程师设计电路全靠经验和直觉。如果电路复杂一点,工程师就得抓耳挠腮,试错无数次。但现在,香农告诉大家:别试了,去算吧。

你可以把电路图写成数学公式。你可以用笔在纸上化简这个公式,把冗长的逻辑链条缩短,然后再把简化后的公式变回电路图。

这意味着,原本需要十个继电器才能完成的任务,经过数学化简,可能只需要五个。这不仅省钱,还更可靠。

但这还不是最震撼的部分。

最震撼的部分在于,既然电路可以表达逻辑,那么电路就可以进行“思考”。电路不再仅仅是传输能量的管道,它变成了处理信息的媒介。你可以用一堆开关来教机器做加法。

香农在纸上画出了二进制加法的电路实现。两个开关的状态相加,产生一个进位。这就是现代计算机处理器的雏形。

顶级硕士论文

1937年,香农把这些想法写成了一篇硕士论文,题目朴实无华:《继电器与开关电路的符号分析》(A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits)。

这篇论文没有华丽的辞藻,只有冰冷的符号和电路图。但它的内容却很硬核。

在论文中,香农不仅展示了如何用开关实现布尔逻辑,还展示了如何设计电路来记忆状态。他证明了任何逻辑关系都可以用开关电路来实现。哪怕是最复杂的逻辑推理,只要你能把它拆解成一系列的是非判断,你就能造出一台机器来执行它。

这篇论文为数字计算机取代模拟计算机的时代埋下了关键伏笔。

万尼瓦尔·布什读了这篇论文。这位著名的微分分析仪发明者,看着自己的学生用几十页纸证明了自己那台百吨巨兽在逻辑层面上是多么的笨拙。布什没有生气,他被这种洞察力折服了。他建议香农把论文发表。

这篇论文后来被誉为“20世纪最重要的硕士论文”。这绝非过誉。

当时还是电话交换机靠人工插拔的时代。贝尔实验室的工程师们为了设计复杂的电话路由电路,头发都要愁白了。他们设计的电路图就像一团乱麻,经常出故障,而且一旦出了故障极难排查。

香农的理论就像给这团乱麻送来了一把锋利的剪刀。贝尔实验室迅速意识到了这个年轻人的价值。他们把香农招致麾下。

贝尔实验室的日子

到了贝尔实验室,香农并没有立刻开始造电脑。那是1940年代,战争的阴云笼罩着世界。香农被指派去研究更紧迫的东西:密码学和火控系统。

但开关电路理论的种子已经种下。

在贝尔实验室,工程师们开始用香农的方法重新设计电话交换系统。原本需要巨大房间容纳的继电器组,经过逻辑化简后,体积大幅缩小。更重要的是,系统变得“聪明”了。电话网络开始能够处理复杂的路由逻辑,自动判断哪条线路空闲,哪条线路拥堵。

而香农本人,则更加深入地思考那个关于“0和1”的问题。

他不仅想用电路做逻辑判断,他还想知道,这些0和1到底能代表什么?

在当时的观念里,通信就是传输波形。电话线上传输的是声音的模拟波形。如果有噪音干扰,声音就会失真。工程师们为了抗干扰,想尽办法加大功率,把信号放大。

香农又开始了他的逆向思维。

如果不管传输的是声音、图像还是文字,把它们统统都打碎成开关的状态呢?

声音可以被采样成一串数字。图像可以被分割成无数个像素点,每个点也是数字。文字本身就是编码。

所有的信息,归根结底,都可以表示为一串“是”或“否”的选择。

如果是这样,那么信息的本质就是消除不确定性,1948 年《通信的数学理论》一文。香农引入了一个新的概念——比特(Bit)。这是“Binary Digit”(二进制数字)的缩写。

虽然这偏离了纯粹的“开关电路”话题,但必须提到这一点,因为这是开关电路理论的自然延伸。一旦你接受了电路可以处理逻辑(开关理论),你就会自然而然地走向电路可以处理所有信息(信息论)。

开关电路是骨架,信息论是灵魂。

被忽略的X电路

回到开关理论本身。香农在论文里提到了一个有趣的细节,往往被后人忽略,那就是“桥式电路”或非串并联电路。

我们习惯了AND门和OR门这种层级分明的结构。但在物理世界里,电路可以长得很狂野。比如一个像字母“H”或者“X”形状的电路,电流可以从中间的桥上左右横跳。

这种电路用常规的逻辑公式很难描述。但香农展示了如何用他的方法来分析这种复杂的拓扑结构。他引入了阻抗函数的概念,把几何形状的电路问题转化为了代数方程的求解问题。

这展示了香农思维中最可怕的一点:抽象能力。

他能把看得见摸得着的铜线、触点、弹簧,瞬间抽象成纸面上的字母和数字。他剥离了物质的属性,只留下了关系的属性。

这一步跨越,是人类工程史上最关键的一步。在此之前,机器是物质的机器;在此之后,机器变成了逻辑的机器。

谁在乎继电器?

你可能会问,现在我们都不用继电器了,香农的理论还有用吗?

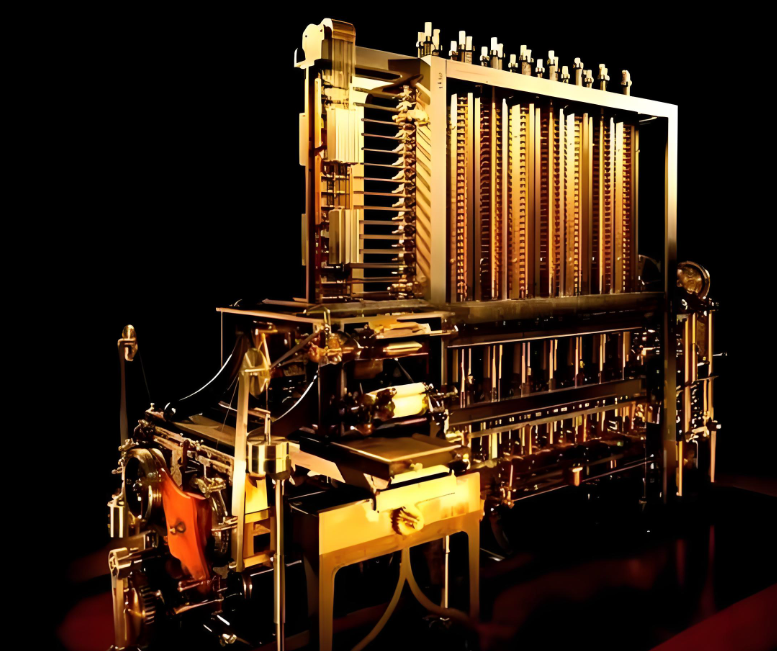

的确,继电器又慢又吵,还会产生火花。很快,电子管取代了继电器。电子管虽然快,但发热严重,容易烧坏。接着,晶体管出现了。晶体管更小、更快、更冷。最后,集成电路把几十亿个晶体管塞进指甲盖大小的硅片里。

硬件的载体变了四五代。从金属触点变成了真空中的电子流,又变成了半导体里的空穴和电子。

但是,控制这些载体的法则,哪怕一个标点符号都没有变。

智能手机,里面的处理器每秒钟进行着数万亿次的开关操作。这些操作遵循的依然是香农在1937年写下的规则:串联是与,并联是或,反向是非。

现在的芯片设计工程师使用高级语言(如Verilog)来编写电路。他们写下一行代码,计算机自动把它翻译成几十亿个晶体管的布局。这个翻译过程,本质上就是在做香农当年手工做的布尔代数化简。

香农告诉我们,计算不依赖于齿轮,甚至不依赖于电子,计算依赖于逻辑。只要你有办法表示0和1,你就能计算。你可以用继电器,用水管,用多米诺骨牌,甚至用训练有素的螃蟹(只要它们能表现出开和关的状态),你就能造出具备基础逻辑运算能力的计算机。

是香农把硬件(物理)和软件(逻辑)彻底解耦了。

最后的悬念

这次的故事快结束了,但这里还有一个小插曲,关于香农的性格。

香农写完这篇惊天动地的论文后,并没有觉得自己做了什么了不起的事。他没有到处宣讲,没有试图把这申请专利赚大钱。对他来说,这只是解决了手头的一个麻烦,让他不用那么费劲地去修那个微分分析仪。

他是一个纯粹的玩票心态。他在贝尔实验室的走廊里骑独轮车,同时抛接三个球。他发明了一个机器——一个小盒子,上面有个开关。当你打开开关,盒子盖子会打开,把开关关上,盖子合上。

这台机器除了把自己关掉之外,什么都不干。

人们看着这台机器发笑。但在笑声背后,这台机器其实是香农理论最完美的注脚:一个纯粹的、逻辑闭环的开关系统。它不生产任何东西,它只演示逻辑本身。

在回顾香农的历史时,往往会被那些复杂的数学公式迷糊。但香农理论的核心极其简单。

世界是由状态组成的。

状态可以简化为是或否。

是或否可以用开关表示。

开关的组合可以模拟思维。

今天,人工智能、神经网络、量子计算,依然走在香农铺设的这条道路上。即使是量子比特(Qubit),虽然它能同时处于0和1的叠加态,但当我们测量它时,它依然要坍缩成香农定义的那个确定的比特。

所有的数字革命,所有的互联网繁荣,所有的智能时代,都折叠在那篇几十页的硕士论文里。当你读到这句话时,你面前的屏幕正在以每秒六十次的频率刷新,背后的晶体管正在疯狂地开合,执行着数以亿计的布尔运算。

此时此刻,你的手机里,有几十亿个微小的开关在进行:

1。

0。

1。

0。

那台重达百吨的微分分析仪,它早就被拆解了,成了博物馆里的废铁。但它确实做了一件伟大的事——它太难用了,以至于逼出了一个天才,发明了一种不需要扳手就能改变世界的办法。

有时候,懒惰(或者说不想干苦力)可能是第一生产力。

声明:部分历史细节参考《克劳德・香农传》及 MIT 计算机博物馆档案