文 |史迁

编辑|史迁

日本网友在国外论坛发了一句话:“为什么中国人总以为,现在的日本打不过中国?”还直接声称,就算中日今天起冲突,日本照样有赢面。

围观的不只中国人,美俄韩印等国网友也扎堆出现,大多站在中国这边,把日本网友那点“自信”拆得干干净净。

表面看是一场网上嘴炮,背后其实是日本社会对中日实力认知上的错位,也是亚洲格局七十多年翻篇后的心理落差。

问题不在那句“打不打得过”,而在日本有一部分人,似乎还活在上世纪中叶的想象里。

从一场“网络吵架”,看日本的认知错位这场风波的开头并不起眼,只是一名日本网友跑到国外论坛,公开质问“为什么中国人总以为现在的日本打不过中国”,语气里透着不服,还给自己国家加戏,说即使发生中日冲突,日本依旧有胜算。

帖子挂上去以后,很快涌进几百万点击,不少人看完并没有顺着他的话往下聊,而是直接提问:你到底是在看真实世界,还是在看旧时代滤镜。

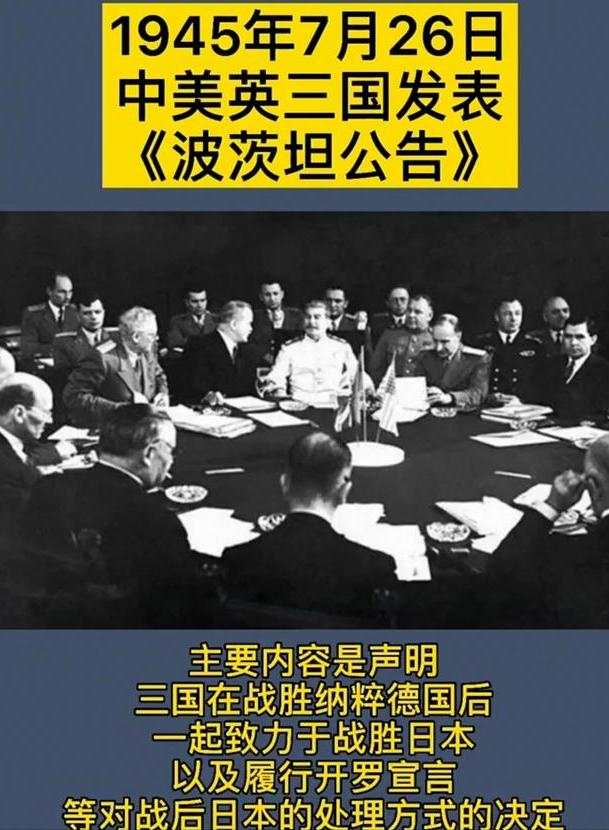

美国网友的回复最直接,用了历史原话来泼冷水:“你们打中国?中国根本用不着一兵一卒,光一份《波茨坦公告》就够让你们闭嘴”。

有一位在中日两国生活了十五年的俄罗斯网友,态度更冷静,也更扎心。他说:“中国根本就没把你们当回事”。

这不是嘲笑,而是一种现实感:在中国眼里,日本早就不再是那个“压在头顶的宿敌”,更多是一个区域邻居,是经贸合作方,是普通人旅游、追番、吃拉面的目的地,安全威胁感反而降得很低。

韩国网友的回复则换了个轻松角度,用段子式语言来调侃:“等中国人团结起来,就看你们奥特曼救不救得了你们”。

这几种回应放在一起,很清楚地勾勒出一个画面。部分日本人坚持认为,中国人“高估自己,低估日本”。

但来自多国的网友,用历史文件、生活观察和幽默段子,反过来说明:日本这份“能打赢中国”的自信,更多是自我感觉良好,而不是对客观形势的冷静评估。

争论表面围绕战争话题,实质上是在讨论,日本到底有没有完成心理上的“战后时代更新”。

越拆越细,就会发现,这种错觉背后,是一种根深蒂固的认知偏差。

上世纪上半叶,日本曾把自己摆在“亚洲老大”的位置,对外打着“现代化先锋”的旗子,对内宣称“日本代表亚洲发言”。

战争失败之后,版图缩小,军力受限,政治上紧跟美国,却又在社会心理上迟迟放不下那份老大的优越感。

时间拉到今天,现实已经完全不一样,但那份旧时代的惯性思维,还在部分人脑中顽固残留。

经济格局已经彻底翻篇。日本则在“失落的三十年”里一路往下滑,增长乏力,人口老龄化严重,经济支柱更多依赖出口、养老产业和房地产泡沫,像是在靠老本过日子。

军事领域的对比,日本这些年不断调高军费,突破和平宪法限制,购入多类先进装备,想要摘掉“只许防守”的帽子。

动作看起来很猛,不过日本本土缺少完整工业体系,武器装备高度依赖进口,供应链核心环节掌握在他国手中,真正有事,还得看盟友脸色。

中国的路径完全不同,从基础工业到高端制造,从原材料到配套系统,自己铺了一条相对完整的工业链,再在这个基础上推进军工科技迭代。

战争打到最后,比的不只是武器够不够炫,而是谁有能力持续生产和自我修复。

认知错位不仅体现在对现实力量的估计,也体现在对历史记忆的处理方式里。日本国内,历史课本不断修改措辞,把侵略行为淡化成“进军”“事变”,只强调战后复兴与科技发达,刻意减弱对亚洲受害国的伤害叙述。

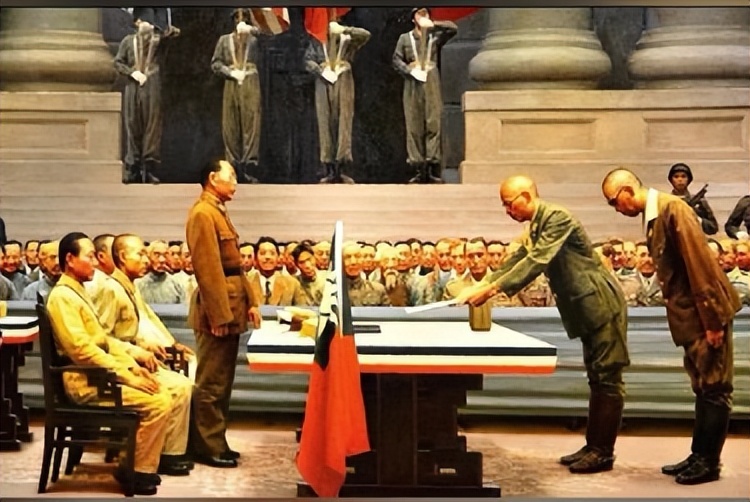

中国社会的记忆路径完全不同。日本罪行不只停留在教科书名词层面,而是沉在家庭故事、纪念活动、影视作品和公共讨论中。

很多中国人从小听长辈讲抗战往事,在博物馆看实物证据,对那段历史的感受,是带情绪和疼痛感的。

人们时不时把旧账翻出来,不是为了过不去,而是提醒自己不要被“健忘”拖进同一条河。对历史的重视,本质上是对未来安全的一种保护。

再看现实格局的变化。中国已经进入全球大国博弈的核心圈,在产业链布局、供应系统和贸易网络方面拥有举足轻重的地位,外交、军事和制造业综合起来,属于当今世界少数可以独立设计发展路径的角色。

国际讨论地缘政治时,常常把重点放在中美博弈、中欧关系、全球南方合作等主题上,日本在这些议题中的存在感并不突出。很多时候,关于日本的讨论,反而是搭在中国议题上顺带提到。

在中国年轻人的视角里,日本更多被当成动漫、美食、旅游目的地,与过去那个“安全威胁”的标签拉开了距离。

谈到日本,想到的是某个热播动画、某个城市街景,反而很少提到军事对抗。对一个曾经把自己定位成“东亚主宰”的国家来说,被主要对手“降维”看待,化身成文化娱乐符号,本身就是一种沉默的轻视。

中国的冷静态度,对日本的一面镜子

中国的冷静态度,对日本的一面镜子中国社会有一个特点,在日常氛围里可以争吵不断,意见多元,碰上国家主权和重大利益问题时,立场收束速度很快。

外界有时低估这种凝聚力,误以为中国人只在网上吵架,到了关键时刻难以统一行动。但从历史经验和现实表现看,国家面临外部压力时,内部往往会产生强烈的一致对外心理。

日本部分舆论圈,把中国的节制解读成“不敢动手”,把中国的克制误读为“说得多做得少”,这种判断方式容易滋生错误冒险。

对日本而言,真正的出路不在情绪宣泄,而在补上三道迟到太久的功课。历史教育这一块,需要把被删减、被模糊掉的部分补回来,让年轻一代理解过去究竟发生了什么,而不是只记住“经济奇迹”和“科技发展”。

该承担的赔偿和道义责任,只要没有被正面回应,伤口就在那儿,不会因为时间过去就自动消失。

对华认知上,也需要放下那种“旧时代幻想”。中国已经从当年那个被侵略的弱国,成长为有能力主导自身发展道路的大国。

中日关系如果想向前走,需要建立在现实平等基础上,而不是建立在某一方的怀旧情绪里。把中国当作永远需要被“教训”的对象,是对时代变化的严重误读。

网络上的那句提问,看似在纠结谁打得过谁,实际戳穿的是这样一个现实:今天中国已经不是当年的中国,而日本部分人却想再做一回当年的日本。

时代已经翻了页,如果还试图用旧版本的思路来理解新结构,得到的只会是越来越强烈的误判感。

任何一个国家,如果拒绝面对这种变化,沉迷于自己构造的安全幻象,迟早要在现实的撞击下付出代价。

中国人为什么会觉得“现在的日本打不过中国”?不是源于轻视日本,而是建立在对自身发展路径和区域格局的清醒认知上。

谁真正尊重历史,谁才能被时代尊重;谁不敢面对过去,就很难有资格谈论未来。对日本来说,这不只是一道面子题,更是一道关系到国家方向感的必答题。