现在的学生太难管,老师太难当

去年9月,刚刚进入江西赣州某技术学院就读的学生赖某曾向辅导员反映自己无法适应所分寝室的情况,并希望换寝室。在协调无果后,赖某跳河自杀身亡。

今天这件江西赣州某技术学院学生赖某跳河身亡的案例,再次把教育关系中的另一面推到了台前——那就是,我们现在面对的学生,早已不是我们印象里那个“被教育者”;而如今的教师,也不再是那个“只要教书就行”的角色,他要负责、要背锅、要承担心理辅导、甚至要承担学生人生失败的压力。他们面对的是一群截然不同的年轻人,一群在信息时代成长的孩子,一群看似独立却无比脆弱的人。

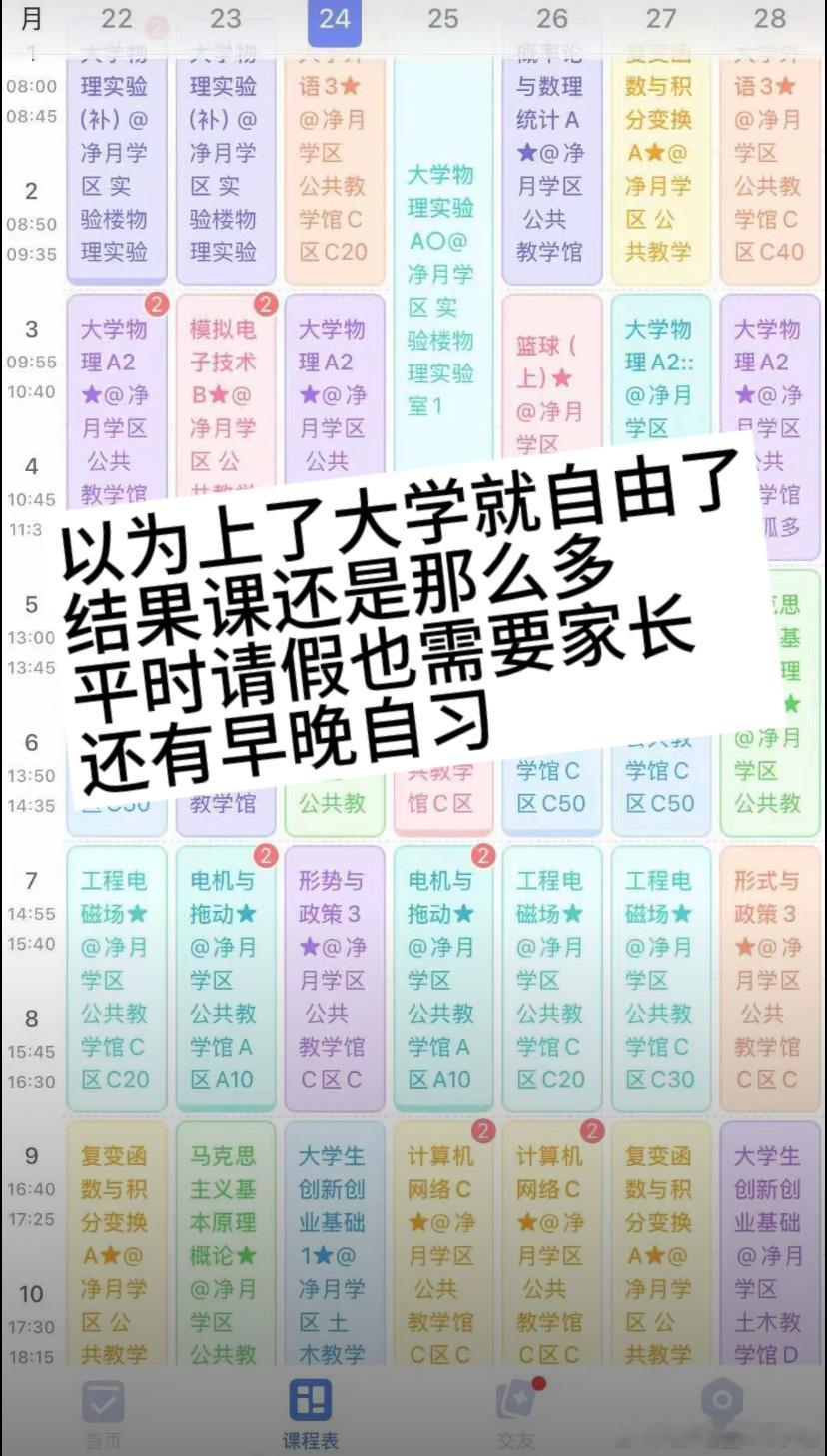

先说第一方面:现在的很多大学生根本没有学习的痕迹。

什么叫学习痕迹?图书馆的借书记录、上课的笔记、课程的思考、对专业知识的钻研。

而现在很多学生的痕迹是什么?——上网记录、游戏登入时间、充值流水、睡眠时长统计。

很多大学宿舍里,晚上12点只是预热,凌晨1点是开始,2点才进入兴奋状态。课后的主要活动是打游戏、看直播、闲逛短视频。专业学习?研究兴趣?课堂讨论?

——那是“别人家的学生”。

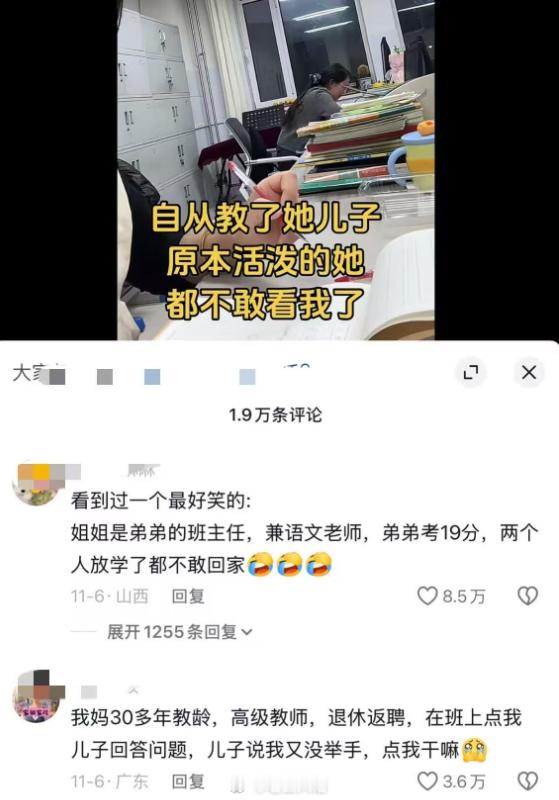

赖某身边的室友,五个有四个抽烟,通宵打游戏大声喊叫。你别说,这种寝室并不少见,这样的生活方式也很普遍。在某种意义上,这不是个人问题,而是一种代际文化。

第二方面——学生无比脆弱,是一群“超级巨婴”。

你以为大学生已经成年了?你以为他们可以独立思考了?你以为他们能面对挑战和压力了?

不,他们只是年满18岁,却并没有真正意义上的成人能力。

赖某说:“再这样下去,我真要跳了。”他不是发牢骚,而是在真实表达崩溃。

问题来了——我们从小告诉孩子:

“你要听从老师安排。”“你要服从集体管理。”“你要忍耐环境。”

但我们却从未教给他们:

如何表达需求,如何维护边界,如何解决冲突,如何调节情绪,如何面对不喜欢的人和事。

当赖某面对一个他无法忍受的宿舍环境时,他不会沟通、不会争取、不会自我调适、不会寻求外部资源,他只会走向一个极端:

——逃离。——结束。

而学校呢?

他们面对的是另一种困境。

老师太难当了。

今天的教师不仅要教书,还要:

管理学生行为

处理人际矛盾

评估心理状态

做心理疏导

代行家长职责

应对突发事件

最后还要承担责任

当学生出现问题,社会的第一反应不是:

“这个孩子的心理承受能力为什么这么低?”

而是:

“老师哪里没做好?”“学校哪里没尽到责任?”“为何没有及时发现?”“为何没有及时干预?”

一旦出了悲剧,校方往往难逃责任,哪怕学生已经18岁已经成年的成年人。

就像这次判决——

赖某为成年人,自杀行为需承担主责,

但学校仍承担30%的责任。

这话翻译一下就是:

学生对自己的人生负责70%,老师对学生的人生负责30%。

这合理吗?这公平吗?这个比例,是社会期待的写照。

现在的学校像什么?像一个巨大的心理临时监护所。

现在的老师像什么?像一群随时等待报警、随时准备背锅的保育员。

你让老师严格管理学生——学生不服。你让老师尊重学生自由——出了问题还要担责。

你让老师耐心劝导——老师一劝可能就变“说话不当”。

你让老师换寝室——学生之间还会形成新的冲突。

我们必须承认一个现实:

今天的学生不愿意受管教,但又缺乏独立生活能力;今天的教育强调被尊重,但却没有培养承受挫折的能力。

赖某的悲剧不是一个个例,而是时代的冲突。

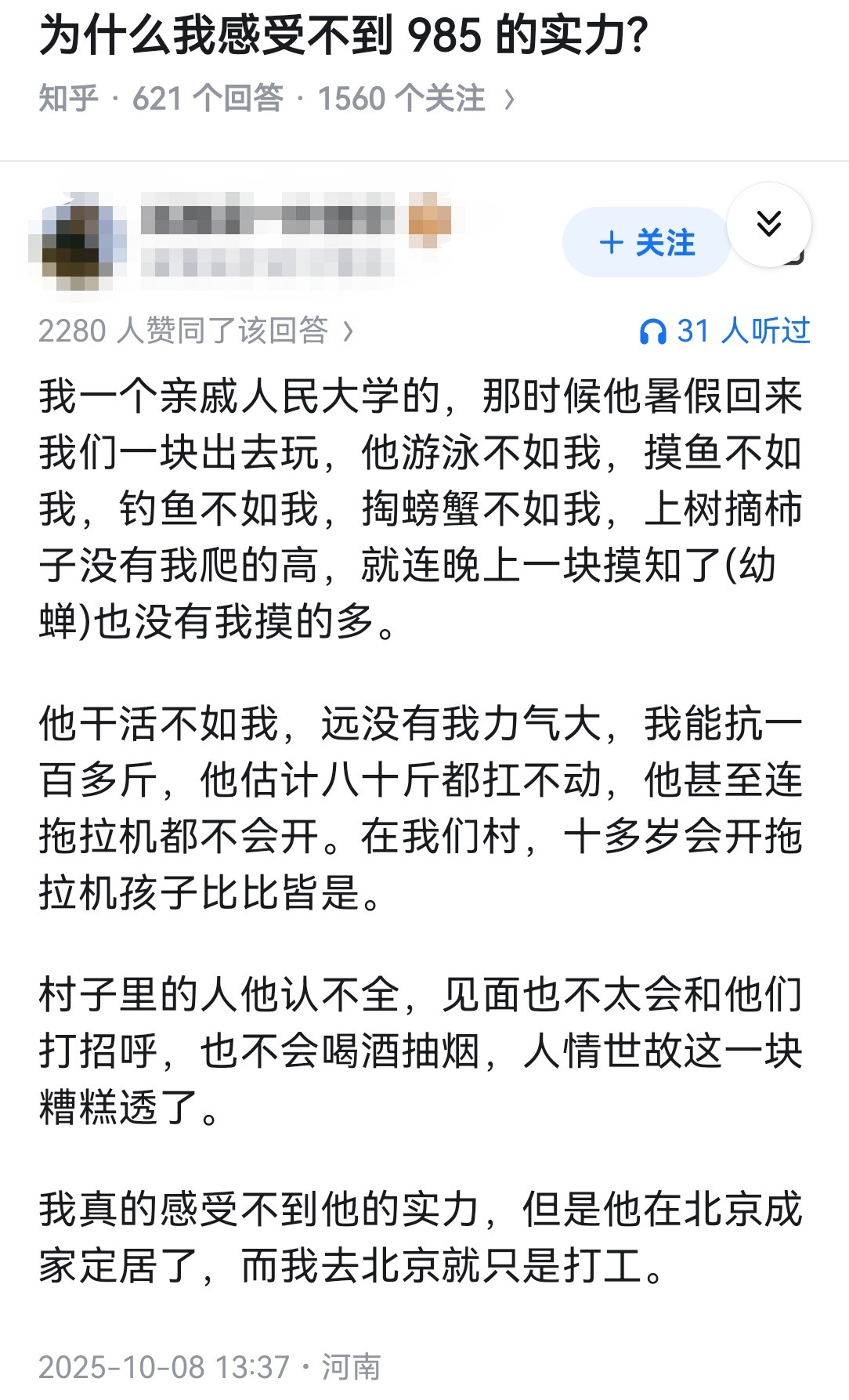

三十年前的大学:学生苦,但心理强。

今天的大学:学生不苦,但心理脆。

以前的大学生面对宿舍抽烟会怎么样?最多抱怨一句:“哎这宿舍环境真差。”

而今天的大学生会说:“我无法忍受,我要崩溃了,我要跳楼了。”

以前的老师面对学生抱怨会说:“忍一下,慢慢适应。”

现在的老师面对学生抱怨会说:“你别想不开,有困难说出来,我们会负责的。”

这件事最后呈现的是:

学生难管——因为他们既不学习也不成熟;老师太难——因为他们要对学生的人生负责。

我们今天看到的不是单一纠纷,而是一种教育结构失衡:

知识教育在下降心理教育在缺位责任教育在悬空权利意识在膨胀

当学生认为:“我的不适是学校的责任。”而社会认为:“学生的悲剧是老师的失职。”

教师就陷入了一个深深的道德困境和责任黑洞。

最后我想说:

我们要培养的不是被呵护的成年人,不是脆弱的玻璃心,而是能够面对压力、处理冲突、适应环境的真正意义上的成年人。

成年人不是满18岁那一刻自然获得的,而是通过面对问题与克服困难形成的。

如今,学生太难管,老师太难当,不是因为谁不好,是因为整个社会尚未完成“长大”这一课。

教育的未来不在于谁负责谁,而在于我们如何帮助孩子真正成为成年人,而不是永远停留在“被保护着”的孩子。