在这个公众号探讨玄学话题已久,

但有一句实话,我一直想从更底层的视角说清楚。

作为一个接受过系统科学教育,

后来又经过一定的经学训练的人,

我在审视“玄学”这个庞大的领域时,

往往带着一种审慎的割裂感。

坦率地说,现行市面上流行的玄学体系存在着巨大的基础理论性缺陷。

而我长期以来在文章中做的尝试,

其实就是一种“逻辑缝合”——

试图用一定的逻辑推导(尽管目前尚无法进行物理或者人文实验),

去修补这些千疮百孔的理论漏洞。

比如在讲面相学时,我不太满足于古书上几句断语,

而是极力挖掘其底层逻辑,

尝试将其与前沿脑科学、神经学建立联系,

给那些古老的结论一个精细化的推导过程。

为什么要这么做?

因为玄学作为一个学科,最大的软肋在于过程的缺失。

一、缺失的“中间态”:从模糊起点到模糊结论

现在的玄学论述,普遍存在一种“跳跃”。

科学的立论,讲究清晰的初始前提、精确的控制变量、严密的推导过程,

最后得出一个可证伪的结论。

而玄学往往是:

没有清晰的推导过程,缺乏精确的立论基础,初始条件是一团混沌,

最后直接扔给你一个模糊的结论。

这种缺失,给了“伪科学”或者是“骗子们”巨大的生存空间。

最典型的例子就是被玩坏的“量子力学”。

量子理论本身是建立在极其精细的数学逻辑和观测实验基础上的严肃科学。

但现在的“大师”们,直接略过复杂的推导,

拿“波函数坍塌”来解释为什么你早上出门该穿红裤衩。

这就是一种概念的非法迁移。

把科学领域中微观层面的概念,生硬地套用在宏观生活上,

这不叫学问,这叫修辞术,甚至叫忽悠。

当纳米技术火的时候,满街都是纳米内衣;

当量子技术火的时候,满屋都是量子风水。

这种把“相似性”强行等同于“原理性”的做法,

正是玄学让人诟病的核心。

而且,最要紧的是,当前本应最讲科学的学术圈,

也都被这股粗疏的治学态度所浸染。

玄学立论的最大的缺陷就是,

用不严谨的治学态度,

通过粗糙模糊的刻画来描述人和人,人和自然之间的种种关系。

其实,这反应了立论之人背后粗糙、浮躁的心态。

这种想当然的心态最是害人。

而且这种心态,不仅仅是在玄学领域。

当今的科学领域,就有很多虚空造物的论文。

举个简单的例子,当今很多以数据说话的文章背后,

都是用简单的相关性代替因果性来叙述。

举个简单的例子,

一篇论文仅依据某地区冰淇淋销量与溺水事故率同时上升的数据,

就断言“食用冰淇淋导致溺水风险增加”,

这便是典型的混淆相关与因果。

它忽略了“夏季高温”这一共同驱动两个变量的潜在因素。

实际上是精准的故事线是:

夏季高温——游泳的人数增多——溺水事故率增多;

夏季高温——冰淇淋销量上升;

这两条故事线是并列的,

它俩在数据上是有相关性的,

但食用冰淇淋和溺水风险增加并无因果性。

严谨的因果论证需要排除其他解释,

并通过理论或实验验证机制的存在。

我上述所说的科学领域中近年来出现了很多虚空造物的相关性替代因果性的论文,

从其治学思维来说,其实也是科学“玄学化”了。

这是一个非常严重的问题,

而且,这种思潮正在蔓延。

所以,我这里想要批判的,

正是这种大而化之,空思荡绪,模糊不清,粗疏论证的治学态度。

二、相关性与因果性:万物关联不是迷信的借口

谈到逻辑缺陷,必须重构一下对“相关性”与“因果性”的理解。

科学精神是极度排斥用“相关性”替代“因果性”。

前面的例子说了,某地冰淇淋销量与溺水率同时上升,

科学会指出这是“夏季高温”导致的,

绝不会说“吃冰淇淋导致溺水”。

在玄学研究中,我的态度会稍有不同:

我不完全反对在特定维度和边界上用相关性替代因果性。

为什么?因为从中国传统哲学的宇宙观来看,

万物是普遍联系的。

在一个庞大的全息系统中,世界的逻辑线错综复杂,

人类的认知很难完全刻画出每一条线性的因果链条。

在这种宏观尺度下,捕捉“共振”和“相关性”,

确实是接近事实的一种方式(所谓“天人感应”即是此类)。

但是,我坚决反对把这种逻辑泛化到日常生活的每一个琐碎细节中。

现在的很多玄学爱好者,甚至从业者,

最大的误区就是把宏观的“万物互联”,

庸俗化为微观的“神经过敏”。

出门绊了一跤,就觉得是今天方位不对;

眼皮跳了一下,就觉得大祸临头。

这种做法,是将复杂的、多变量的现实生活,

强行压缩进一个简单的“相关性”模型里。

这不仅不是智慧,反而是迷信的开端,

是作茧自缚的开始。

如果你试图用玄学的相关性去解释生活中的每一个微小波动,

你将失去行动的勇气,成为玄学的奴隶。

三、经学不兴,则玄学泛滥

为什么会出现这种“逻辑崩塌”?

根源在于中国传统学问中“经学”和“纬学”的衰退。

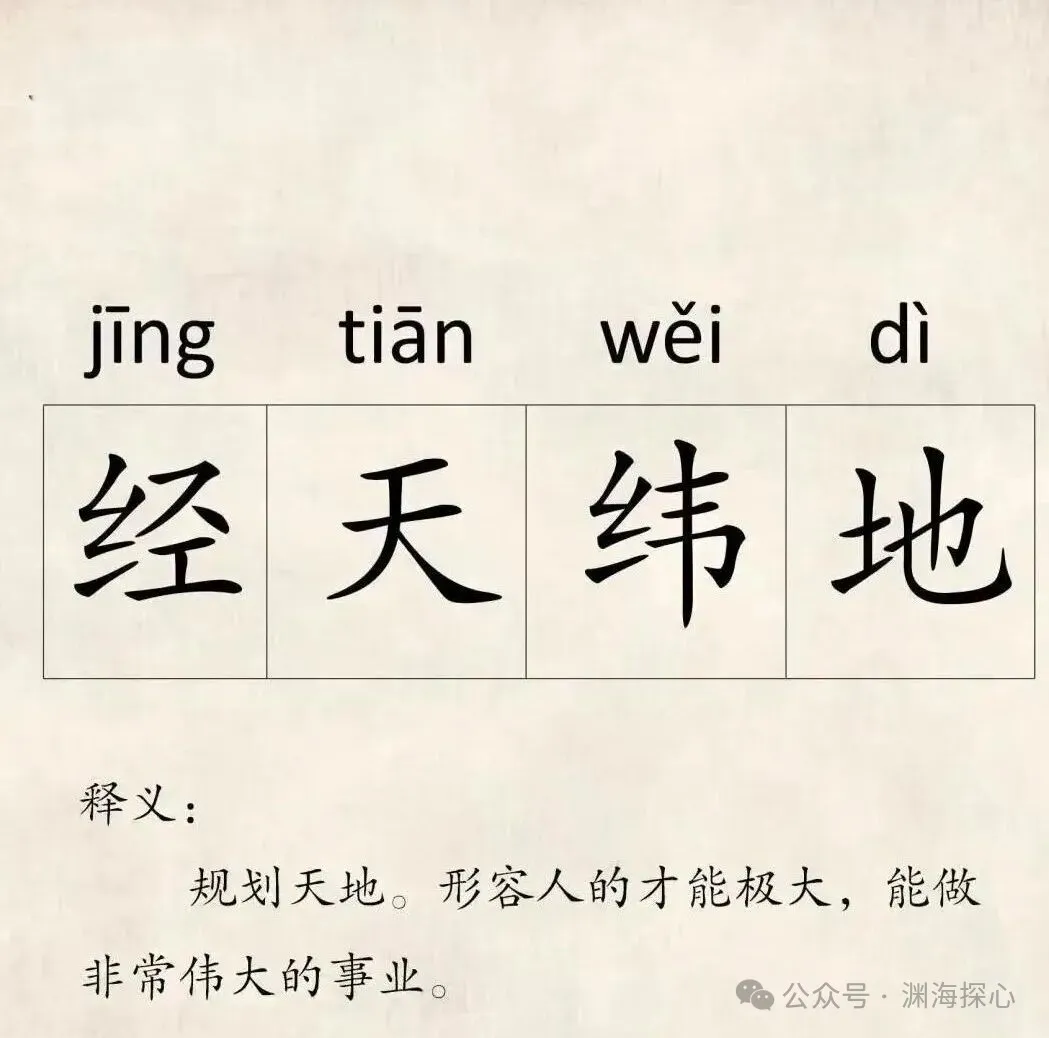

古人言“经天纬地”。

经学讲究体用、名实、正反、辩证,其逻辑之繁复艰深,丝毫不亚于西方的哲学体系。

自古以来,玄学领域的很多开山祖师,

本身也是有经学的底子,而且他们是有规矩在身。

正如孔子所说的,子不语怪力乱神,

不会去说一些过于无稽之事。

对这些古代的真玄学大师来说。

经学是骨架,是理性;玄学是血肉,是现象。

直到经学不兴,玄学才真的兴起。

失去了经学严密逻辑的约束,

玄学就剩下了一堆大而化之的形而上空话,和一群空思荡绪的盲从者。

很多所谓的“大师”,四书五经没读懂几句,

看了两本术数书,学了点解卦的皮毛,就开始“实战”。

他们所谓的“灵验”,

往往是在极特殊的边界条件下碰巧撞上的(幸存者偏差)。

他们把这些特例,硬性推广为普遍规律。

这种硬凑的结论,看似是“感觉”灵敏,

实则是由于缺乏系统训练而产生的臆测。

中国学问未必符合西方的“科学”定义,

但它绝对是高度“理性”的。

它要求观测者与被观测对象在叙事体系下的高度统一,

要求对“体用”传递过程的精准把握。

现今的乱象是,一群没有受过系统训练的人,

拿着支离破碎的工具,去收割另一群渴望心理安慰的受众。

一旦有人指出其逻辑谬误,他们便拉帮结派,倒打一耙,

因为这触碰了他们的饭碗。

他们口中所谓的“玄学”,其实是被他们自己阉割了理性和逻辑的怪胎。

真正广泛接触过那些名声在外的大师的人,

只要客观看待,就会知道,

他们的真实水准和书上宣传的神断,相差多少。

四、我们该如何正确应用玄学?

既然玄学有缺陷,我们该把它扔进垃圾堆吗?

并非如此。

中国学问虽然在现代科学视角下不够“科学”,

但它保留了极高的“理性”成分。

关键在于,我们如何在日常生活中划定它的边界。

学会取玄学之势

玄学最大的价值在于判断宏观的趋势(势),

通过观察周期的变化来调整自己的策略。

而不是去计算每一个微小的定数(数)。

与其问“我明天会不会丢钱”,

不如看“目前的时运是否适合激进投资”。

学会玄学作为参考系

把玄学当作天气预报。

如果显示有雨,你带上伞(做准备),

而不是因为有雨就不出门(因噎废食)。

玄学提供的是一种环境参数,

决策权永远在你自己手里。

拒绝归因泛化

不要生活中遇到任何不顺,

都全部往玄学上找原因。

这是一种思维懒惰。

大多数时候,

事情做不好是因为准备不足、能力不够或概率使然。

保持理性的归因,才能真正解决问题。

玄学只是作为参考量,

而不是决定量。

从“迷信”回归“治学”

如果你真的对这门学问感兴趣,

请沉下心来,去读经书,

去研究那些枯燥的体用、辩证。

不要只盯着那些神奇的断语。

没有理论体系支撑的“实战”,

就像刚学了加减法就要去搞金融欺诈,

最终只能是自欺欺人。

文明的传承历经磨难,我们的文化断层已如残垣断壁。

在自然限制日益严苛的今天,

古人留下的许多技术手段或许已不再适用。

但这并不意味着我们可以胡乱钻空子,

用愚昧去填补空白。

最好要摒弃浮躁,

重拾经学时代的严谨与辩证,

用精细化的逻辑推导去代替想当然的臆测。

只有当“理”重新回到这门学问中,

我们才能从迷信的泥潭中走出,

真正看清人与自然那张复杂而精妙的网。

在这个浮躁的时代,人人想当大师,人人想求捷径。

但真正的智慧,

永远属于那些能够理清因果、恪守逻辑、既敬畏传统又保持独立思考的人。

愿我们都能在玄学的幽暗森林中,

手持理性的火把,穿行而不迷失。