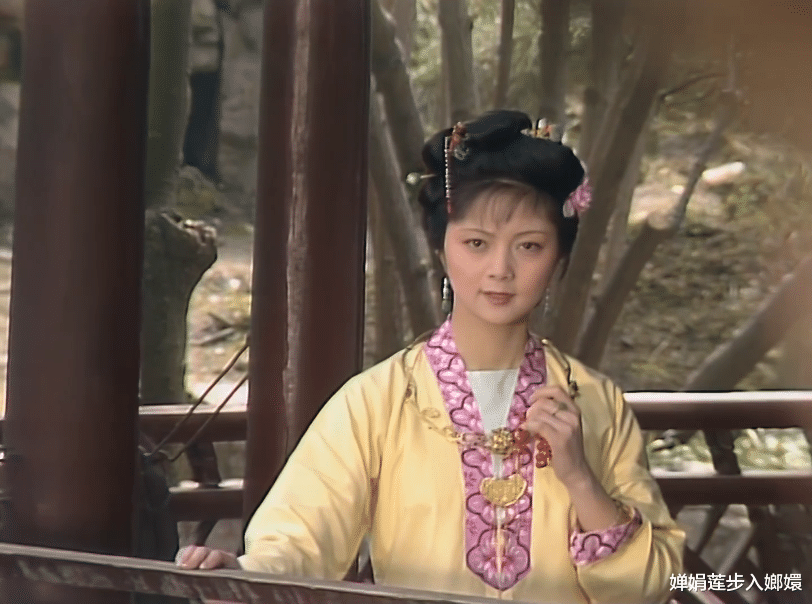

在《红楼梦》群芳谱中,薛宝钗以其“任是无情也动人”的冷静与理性著称,情绪稳定得近乎完美。然而在第三十回,贾宝玉一句无心戏言,竟引得她“不由得大怒”,继而“脸红起来”,发出罕见的冷笑与犀利反击。这一切,只源于宝玉将她比作“杨妃”。

一句看似称赞美貌的比喻,为何会掀起如此巨大的情感波澜?这并非宝钗小题大做,而是因为宝玉这轻飘飘的一句话,像一柄多重锋刃的匕首,精准地刺中了她人格与处境中最敏感、最脆弱的神经。

第一重:公共人格的轰然崩塌薛宝钗在贾府苦心经营的公共形象,是“品格端方,行为豁达,随分从时”的典范。她恪守礼教,以“停机德”自我要求,是封建淑女的完美化身。而“杨妃”这一历史符号,在传统文化中承载的,恰恰是与“贤德”背道而驰的“红颜祸水”之意——她与政治腐败、王朝倾覆相连,其形象充满了“狐媚惑主”的情欲色彩。

宝玉这一比,无异于当众将一块“祸水”的标签贴在宝钗身上。这彻底玷污了她最为珍视的品德声誉,将她符合正统的“青云之志”,瞬间扭曲为一种不祥的、具有破坏性的能量。这对于将理性与名誉视若生命的宝钗而言,是人格的根本性污蔑。

第二重:现实处境的精准刺痛即便抛开道德层面的攻击,宝玉的话在现实层面也极为失礼。

首先,他是在复述市井流言——“怪不得他们拿姐姐比杨妃”。这等于明晃晃地告诉宝钗:下人们早已在背后如此轻佻地议论你。宝玉非但不觉不妥,反而当面引述,这将她这位客居小姐的尊严置于何地?

其次,他将宝钗以“身上不好”为借口的得体退场,简单地归因于“体丰怯热”的生理享受。这在她听来,是对其行为动机的浅薄化解读,仿佛她只是一个贪图安逸、无法忍受些许不适的浅薄之人,彻底蔑视了她的处世智慧与深度。

虽然文本未明写,但“选妃”一事是薛宝钗人生中一个巨大的、悬而未决的悬念与潜在创伤。她上京的初衷便是“待选”,这对于一个有志向的贵族女子是重要的价值实现途径。此事后文再无音讯,实为失败。宝玉在此刻将她比作“妃子”,无论有心无意,都像一把尖刀,骤然刺向这个不愿被触碰的伤口。所谓的“赞美”,在失败的阴影下,化作了最尖刻的嘲讽。

隐秘的催化剂:被忽略的生理现实曹雪芹的笔法精微,常于不言中展现真实的人性。细读文本会发现,宝钗在发怒前,正以“身上不好”为由从戏台前退下。结合书中其他女性(如袭人)用“身上不好”指代月经的隐晦笔法,我们完全可以推测,宝钗当时可能正处于生理期。

这一时期带来的身体不适与情绪波动,成为了一个关键的 “情境催化剂” 。它让一向以“冷香丸”压抑真性情的宝钗,正处于情绪防线最脆弱的时刻。宝玉的冒犯之言,恰在此时袭来,轻易地点燃了平日绝不可能外泄的怒火。她“思索了一回,脸红起来”,正是理性的堤坝在生理与情感的双重冲击下,短暂决堤的生动写照。

因此,薛宝钗的“大怒”,绝非因为被称赞美貌,而是因为她的美貌在宝玉轻浮的语境中,被定义成了“杨妃式”的、带有原罪的诱惑;她的理性与端庄,被侮辱为一种伪装;她的人生憾事,被无情地揭开。

她的反击——“我倒像杨妃,只是没一个好哥哥好兄弟可以作得杨国忠的!”——也因此成为全书最精彩的机锋之一。这句话不仅讽刺宝玉是“于国于家无望”的无能之辈(做不了杨国忠),更可能暗藏锋芒,影射他与黛玉(如杨国忠和虢国夫人)的关系也成不了“气候”。这是一位自尊而敏锐的女性,在人格受辱、处境尴尬之时,所能发出的最犀利、最彻底的切割与宣言。

归根结底,“杨妃”二字之所以成为禁忌,是因为它在一个最不合时宜的时刻,以一种最轻浮的方式,试图定义薛宝钗复杂而骄傲的灵魂。而她的勃然变色,正是对这种粗暴定义的最激烈、也最情有可原的抗争。曹雪芹于此一笔,写尽了完美面具之下,那份真实而滚烫的人性温度。

评论列表