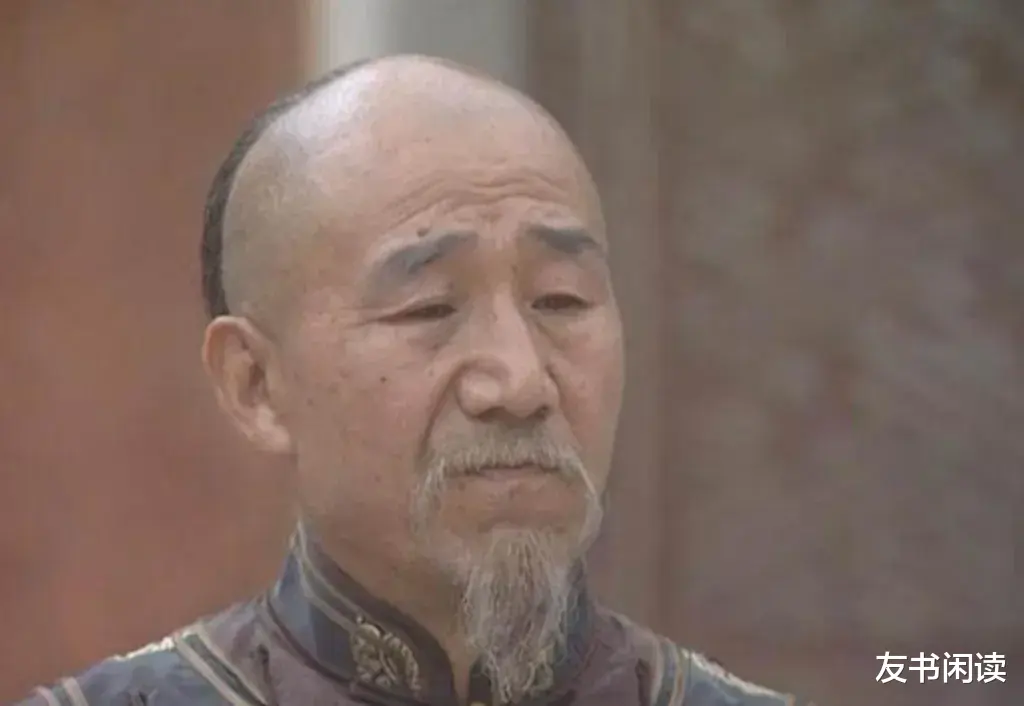

1681年,左都御史徐元文上疏弹劾姚启圣:工资不多,却出手阔绰,谁知道这钱哪来的。更是奴役千人,强抢乡绅戴玑孙女做妾,又欲养寇穷兵,其心可诛。康熙扼制住想笑的冲动:我终于能杀姚启圣了。徐元文是徐乾学的弟弟,“昆山三徐”说的就是他们哥三个,除了他们两个,还有个弟弟徐秉义。这哥三个的学问都很好,徐元文当年高中进士第一,为官后又敢于直谏,深受康熙的器重。但这次的弹劾并不是徐元文成心针对姚启圣,而是姚启圣这样的官员实在少之又少,没见过,不理解,也不奇怪。提到姚启圣,大家很容易想到一个干巴瘦的老头,耿直倔强,一双小眼睛炯炯有神。这是电视剧《康熙王朝》给大家留下的深刻印象。而历史上的姚启圣,虽然性子确实如同弹劾的奏折上所说,有些乖张,有些倔强,但却不是精瘦弱小的文人。

姚启圣少年便有游侠的气质,惩强扶弱,仗义疏财,颇有梁山好汉的架势。这副好身手自然是孔武有力,雄壮威武。顺治初年,清军占领江南,姚启圣前往通州的路上被一伙土豪羞辱,他不甘心受此亏,便愤而投身军营,他说服清军:你收了我,我愿意把我全部的家产都拿出来充公,给你做军资,愿意为你们效犬马之劳。

你当姚启圣真心想当兵吗?也不是,他这一招就是借刀杀人。他自己手无寸铁,毕竟双拳难敌四手,你说他再厉害也打不过一伙强盗不是。于是,清军笑纳了他的投名状,委任他做了通州知州。于是,姚启圣领着人就将这伙人歼灭了,报了私仇后,他就辞了官一去不返。后来,他去萧山游玩,路上遇见一伙兵匪强抢民女,手段十分下作。姚启圣好心上前说情,指望这两个人放过这女子,不料对方动起手来,骂骂咧咧十分难听。姚启圣蹭的一下血气上涌,抽出兵卒的刀就将那二人就地结果了。随后,他还将女子送回家中,好心安置。他杀了人,便不能大摇大摆的出去玩了,便逃匿了一段时间,在江湖里闯荡着。他就是这样的桀骜不驯,难怪徐元文会弹劾他不像个好官。

但在徐元文的参文里提到一句,他说姚启圣出手阔绰,钱不知道是怎么来的,难道说他干了什么劫富济贫的事?还是说也被大染缸同化了,成了贪官污吏了?其实这个经历就要从他做香山知县说起。隐匿江湖的姚启圣这期间入了汉军镶红旗,然后在科举中牛刀小试,就中了乡试第一名。然后,他正式开始迈入仕途,第一份工作就是香山知县。一个知县,还是个穷困县,上一任知县财政亏空数万下了大狱,交到他手里是个典型的烂摊子。

常言道巧妇难为无米之炊,要啥啥没有,穷乡僻壤还出刁民,让新来的知县能怎么办。

结果姚启圣不费吹灰之力的就干好了!他是赚钱的一把好手,靠自己的本事,可能也费了点自己的家财,就把上一任的亏空补上了。所以,这就是徐元文所说的,工资低却挥金如土,不知道钱怎么来的。徐元文原话是:“姚启圣自陈疏,称家无片瓦,而以臣所闻,姚启圣挥霍金钱,不异泥沙,题报军前捐银十五万两有奇,此银不从天降地出,谓非尅军饷、睃民膏,臣不信也。”就是说这小子天天哭穷,结果一出手就捐了十五万两银子,天上不掉,地上不长的,这老些钱不搜刮民脂民膏怎么来的,你说他自己的生的,我可不信。那姚启圣这钱咋来的?有本事的人在哪个行业都会做的风生水起,姚启圣就是这样。

他香山县令干得好好的,突然因为擅自开放海禁,放走了平南王尚可喜私自去澳门,被罢官革职判处死刑。后来遇到大赦,死罪免了,他就去广东做生意去了。生意做得挺好的,积攒了不少家底。1674年,靖南王耿精忠叛乱,姚启圣领着儿子加入了康亲王的麾下,并捐资招募壮兵,一路进取福建,平定了叛乱。他没用清廷一分钱。自己出钱出力还出人的好员工,哪个领导不想要。康亲王上奏给姚启圣好一番表扬,康熙大喜,又重新启用姚启圣,破格提拔浙江温处道佥事。1678年,姚启圣屡立战功,而且养军购马、备置甲胄弓矢,先后用银五万两都是自己筹措出资,康熙皇帝下诏嘉奖,晋升福建总督。姚启圣的钱都是自己挣的来的,不仅没有搜刮民脂民膏,他还经常倒贴进去。收复金厦的时候,八旗兵屡次骚扰福建百姓,老幼妻女都曾遭欺凌。姚启圣上书退回八旗,将大部分兵调离福建,然后自己用重金贿赂了康亲王要求其下令兵卒不得再犯,违令者斩,这才让百姓生活安定了下来。但即便这样,康熙还是几次三番的动了要杀他的心。

没办法,姚启圣又是汉人,又不服管,一身傲气屡次顶撞康熙,偏偏还有大才。这样的刺头很难讨领导喜欢。他又擅钻营,说不好是个好事还是坏事。徐元文的弹劾句句都是死罪,康熙觉得动手的时候终于到了。可姚启圣来回话的时候,一字一句全部有理有据的驳回。尤其是强纳人孙女做妾无凭无据的污蔑,绝不曾有。康熙也只得作罢。姚启圣还给康熙举荐了不少人才,面对台湾问题,他不惜以身家性命做担保,极力推荐施琅,事实证明,他的眼光的确独到。姚启圣为了朝廷,为了百姓,鞠躬尽瘁,60岁病故,可康熙却连谥号都没给。