文 |史迁

编辑|史迁

在上海最紧张的那几年,枪声不响,到处布满杀机。国民党特务机关把华东当成自家后花园,军统、中统像结蜘蛛网一样查人、查电台、查纸片。

就在这种环境里,有人悄悄重建了一张情报网络,规模达到一千五百人,分布在南京、上海、杭州等核心城市,运转三年,没有一个成员暴露,没有一部秘密电台被破获。

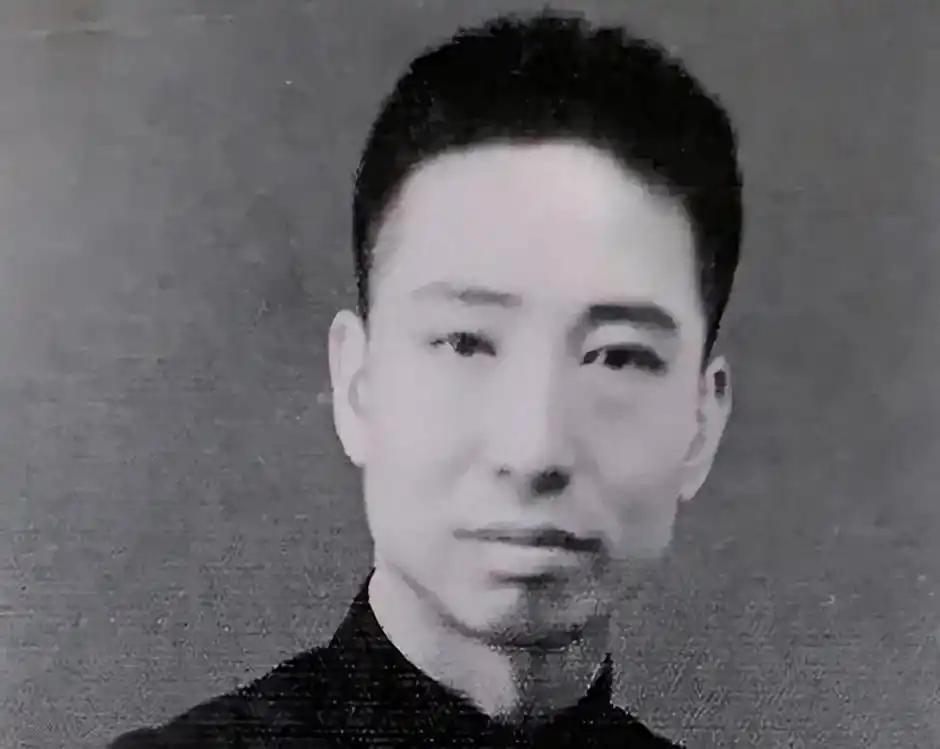

吴克坚

情报从蒋介石身边流出来,流到中共中央案头,影响渡江战役,影响海军起义,也影响民主人士的命运。

这个人叫吴克坚,他不站在镁光灯下,却在无线电波和纸片之间,把一场战争往更有利于中国革命的方向推了一大步。

今天世界格局风高浪急,这段故事听上去像谍战小说,但对中国来说,更像一本现实版的安全教科书。

从“吴黑撑”到“克坚”,一个人撑起一棵树吴克坚,1900年出生在湖南平江,家里并不显赫,父亲是理发匠,他原名吴黑撑,名字听着有点土,但很贴地气。

二十四岁时,他加入中国共产党,把自己的名字改成吴克坚,意思就是要把路上所有硬骨头都啃下来,咬着牙也要站住。这个改名不是文艺式的浪漫,而是给自己立规矩:以后走的都是刀尖上的路。

1946年,解放战争刚刚展开,上海表面灯红酒绿,暗地里全是冷枪冷眼。就在这时,吴克坚接到李克农的指示,重返上海,任务说得很直接,要在军统、中统的严密监控下,从零开始重建华东情报网。

用今天的话说,这就是在对手的总部楼下,重新拉一条安全稳定的“数据链”,还得做到不掉线、不泄密、不牺牲人。

他接手的不是一份安稳工作,而是一份几乎所有人都觉得九死一生的安排。对手是蒋介石手里的特务系统,资源充足,技术先进,无线电侦测车满街跑,稍有风吹草动,就有人消失。

吴克坚要在这样的“铁桶”里面开洞,只能靠组织设计和纪律,把风险一层层拆小。

他最后做出来的情报网,是一棵很典型的“树”。说树并不是为了好听,而是因为结构真的就是树状:他自己是树根,只跟少数骨干直接接触,这些骨干再往下各自发展力量,形成一条条细长的枝条。

每个情报员只认识自己的上线,甚至连对方真实姓名都不问,日常也不寒暄,不拉家常。这种“单线联系、垂直领导”的方式,把人的好奇心和社交欲望都用纪律压住,用一整套“看起来很不近人情”的规矩,换来一整张网的安全系数。

在这样的系统里,任何一根枝条即使断掉,也只会影响极小一撮人。被捕者知道的范围被严格锁死,他说得出一个人,就说不出第二个。

想从这里顺藤摸瓜,最终只能摸到一截残枝,而不是整棵树。这就是为什么一千五百人的网络能在敌人眼皮子底下运转三年,却没有出现“一锅端”的惨案。

从个人命运看,这是一个普通湖南农家子弟的逆袭故事;从制度设计看,这又是中国革命在极端环境下积累出来的一整套安全思维。

树长多大,得看根扎多深。吴克坚这个“根”,先把自己“隐身”,才让整棵树有机会在风暴里站稳。

不握手、不寒暄、不留底稿,靠“胆小”和“胆大”撑起不败战果

不握手、不寒暄、不留底稿,靠“胆小”和“胆大”撑起不败战果说到隐蔽战线,很多人脑补的画面,是风衣、暗号、酒杯碰撞。吴克坚的真实工作,比这些浪漫桥段要冷硬得多。

他能做到三年零伤亡,不靠运气,靠的是一种近乎偏执的“胆小”,和建立在周密预判基础上的“胆大”。

先看他有多“胆小”。情报员见面的时候,不握手,不聊天,不问对方叫什么,在什么单位上班,有没有孩子。

拿到情报,转身就走,连多看对方一眼都是风险。这种冷冰冰的操作方式,把人与人之间天然的亲近感全部压下去。听上去有点残酷,但在那个年代,每少一次情感交流,就少一次被人情捆住手脚的机会。

吴克坚很清楚,只要有感情纽带,敌人审讯时就有可挖的突破口,迟早会有人扛不住。与其到时候心软崩盘,不如一开始就切断这种可能。用他这套规则来说,就是用“无情”的表面,去保护“有情”的生命。

再往里看,他对情报载体的琢磨,几乎到了吹毛求疵的地步。一份情报到底写在什么纸上,是普通信纸,还是票据,抑或是某种看似不起眼的包装纸,都要来回推敲。密写药水怎么用,既要保证内容能显现,又不能一眼看出有问题。

载体可以是火柴盒,可以是空心钢笔筒,也可以是商店里常见的绸缎包裹。看上去毫不起眼的日用品,往往藏着最要命的消息。每一层伪装不只是为了“好看”,而是为了融入当时的社会日常,不让特务觉得突兀。

电台这块,他的“胆小”更加明显。面对国民党无线电侦测的技术优势,他定下的基本原则简单粗暴:狡兔不止三窟,能多就多。

每一部秘密电台,都准备好好几个备用地点,可能是阁楼,可能是地下室,也可能是亭子间,按节奏轮换。

报务员不是固定不变,也要轮着换,避免被敌人摸出发报规律。一份电报发完,底稿马上烧掉,不给任何人留回看和留恋的机会。这里没有怀旧,只有安全。

就是这样一道道“胆小”的防火墙,才支撑得起后面那些看上去非常“胆大”的安排。

比如“昆台”的选址,就非常反直觉。很多人以为电台一定要往偏僻角落里藏,越远离视线越安全。吴克坚反其道而行之,把这部电台设在国民党巡捕房附近的一家汽车修理行。

楼下车床敲打,铁片碰撞,机器轰鸣,足够把发报声完全“吃掉”。敌人天天从门口路过,也只当这里是油污味最重的地方,而不是无线电波最密集的角落。噪音变成天然屏障,再敏感的耳朵也听不出不对劲。

再看“崎台”。这次,他让情报员假扮夫妻去租房,模仿最寻常的城市家庭生活。做饭、晾衣服、邻里打招呼,表面看和旁边住户没什么区别。

电报从这样一户“普通人家”发出去,谁会往这上面多想。等租约到期,夫妻俩一声不响地搬走,房东只会以为是生活变故,不会想到刚刚送走了一部完整的秘密电台。

胆小,让他在每个细节里绷紧弦;胆大,让他敢把电台安到敌人鼻子底下。两者并不打架,而是互相成就。

少了前面的紧张预判,后面的反向选址就是鲁莽;有了周密细致的防备,那些看上去“玩命”的操作,反而变成低成本高回报的选择。

三年时间,九部秘密电台全部平安,网络成员无一人被捕,也就说明,他那种看似刻薄的工作作风,确实守住了底线。

这条情报网并不是只为自己而活,它直接改变了战场上的棋局。沈安娜那条珍贵的情报线,在吴克坚的统筹下重新活跃起来。

她潜伏在国民党中央党部,为蒋介石做速记,最核心的机密经她之手传出,再通过吴克坚这张网,送到党中央案头。

1949年前后,关于蒋介石“和平”姿态的绝密电报,就是通过这样的渠道送到中共中央,内容清楚地暴露出“表面谈和平,实际抓紧备战”的真实用意。

在七届二中全会上,党中央掌握了这些材料,才能准确判断对手的底牌,不被假象牵着鼻子走,对解放进程的节奏和力度也就更加胸有成竹。

再看军事层面。长江防线本来被国民党寄予厚望,是阻挡人民解放军南下的一道关键屏障。吴克坚这张网,成功策反海军第二舰队司令林遵,率领二十五艘舰艇起义,相当于在长江上主动打开一扇门。

渡江战役不只是“硬打过去”,还包括这种“从内部拆墙”的安排,既减少了流血,也大大加快了解放节奏。

政治上,他通过情报渠道做的营救工作,同样分量十足。解放前夕,民主人士张澜、罗隆基被软禁,宋庆龄、黄炎培等人安全也备受关注。

吴克坚一面维持情报线,一面通过人与人之间的说服和协调,推动杨虎出手营救,保护了这些关键人物。

新中国成立后,这些民主人士在政治协商和国家建设中发挥了重要作用,也说明当年那一次次看似隐秘的营救,其实跟国家长远布局紧密相连。

这张情报网的价值,后来也得到了中央的直接肯定。当时的电报里,对上海地下党工作给予高度评价,特别点出在吴克坚领导下的情报系统,“无一位同志被捕,数部秘密电台无一被侦破”。

这不是轻描淡写的一句表扬,而是对一整套安全体系的认可。上海解放后,当陈毅拿到那份上千名情报人员的名单时,这位经历过无数战火考验的指挥员,手都微微发抖,很难不被这样的隐蔽力量震撼。

从个体到网络,从网络到战场,再从战场到新中国的政治格局,这条线串起来,就能看出隐蔽战线在国家安全布局中的独特位置。它没有隆隆炮声,却能影响炮火的方向。

结语

结语吴克坚在上海搭起的那张“不败情报网”,看起来离今天的信息化世界很远,实际在逻辑上并不遥远。他用树状结构对冲风险,用冷静纪律保护生命,用细节管理支撑大局,用情报去服务国家整体战略,这些做法,在今天依旧有现实意义。

世界格局正在经历新的调整,中国的发展既有机会,也面临各种安全挑战。既要敢于在复杂环境中扩大自身利益空间,也要像吴克坚那样,把风险拆细,把底线守稳,把每一条“看不见的战线”织得结实可靠。

从上海的小巷到今天的国际舞台,故事的场景变了,技术条件变了,中国维护自身安全和发展利益的基本立场不会变。那张三年零伤亡的情报网,留给我们的,不只是惊叹,更是一种对国家安全耐心、细致、长远的思路。