娱乐圈的14号,原以为最大的瓜是李亚鹏离婚,结果老戏骨林永健却在落幕的最后一刻窜上舞台,发文怒斥当下影视圈怪相,称资本做局、流量作怪;

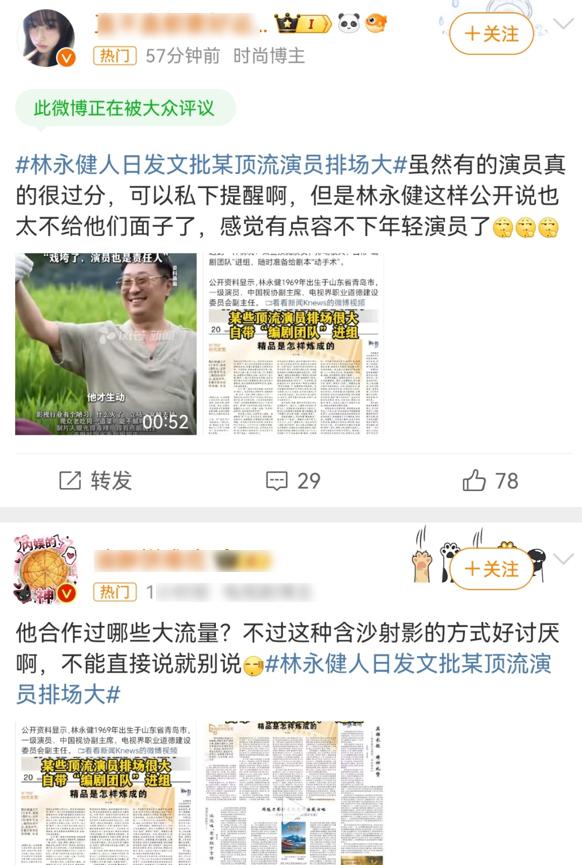

尤其是某顶流,更是嚣张到自带编剧团队进组、肆意更改剧本。

文章一经发酵迅速聚拢网友热议,短短几个小时就引来6.4万条评论,除了点赞老戏骨的耿直与犀利之外,还在猜测他口中的偶顶流到底是谁?

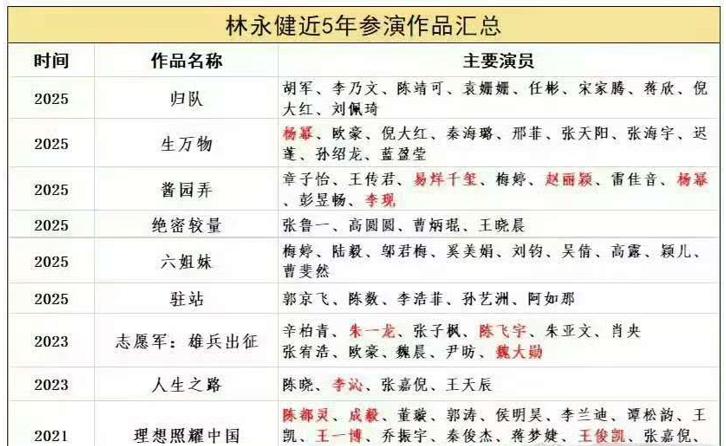

根据“林永健”、“顶流”两大线索,瓜友脑中最先浮出的名字就是杨幂,首先二人合作了电视剧《生万物》。

其次是杨幂的热度担得起顶流二字,甚至根据网友拉出的“近5年参演作品”汇总表格可见,杨幂都是数一数二的存在。

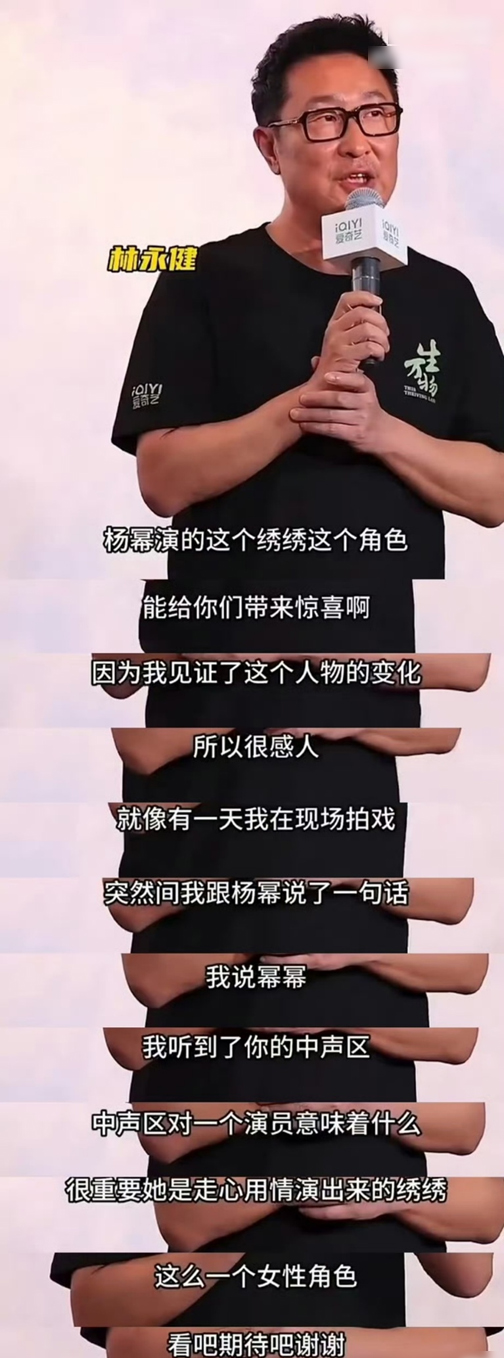

但深扒《生万物》宣传期的物料,发现不论是导演还是林永健都曾在采访中,对杨幂所饰演的绣绣赞不绝口。

且此前也不曾传出杨幂碰剧本的消息,只是质疑了她时髦的形象能否适配农妇角色而已,因此杨幂经过网友一番扫描过后成功过关。

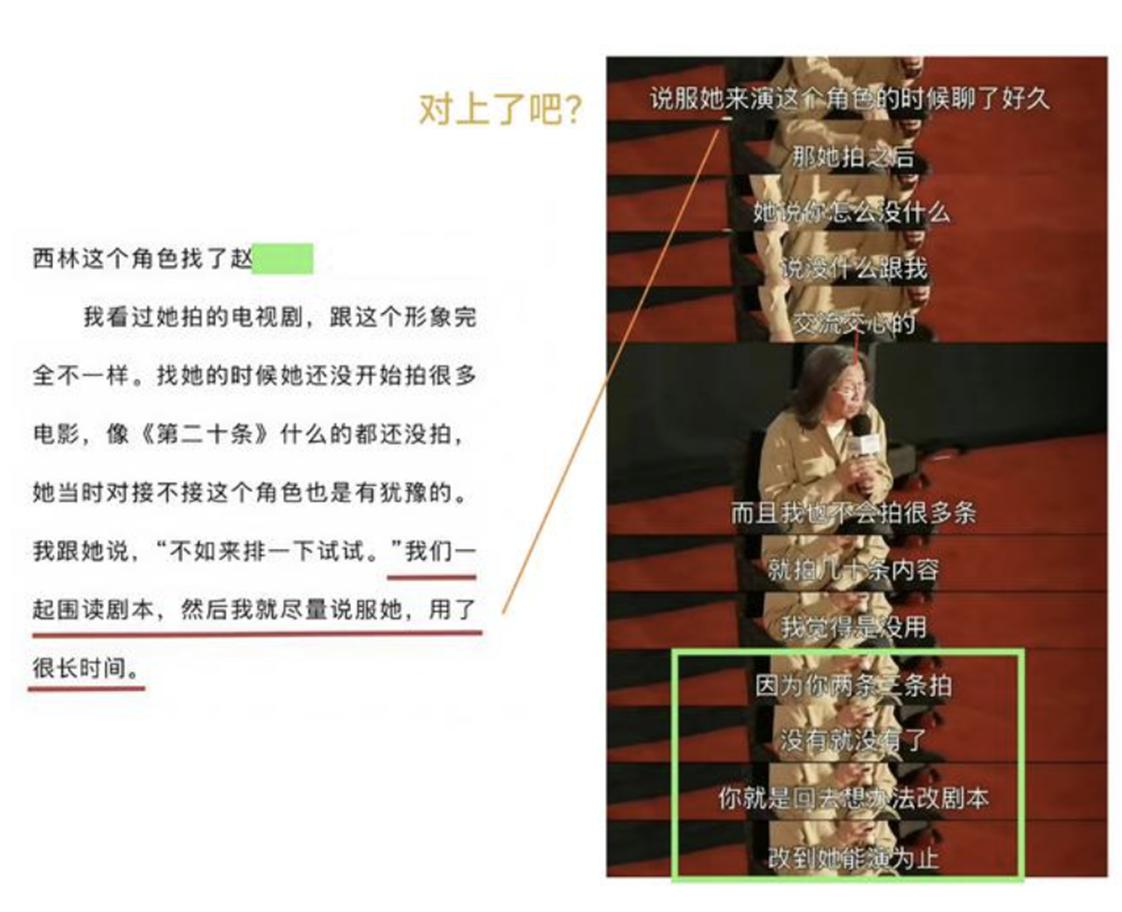

而第二个被网友怀疑的,便是曾与杨幂合作《酱园弄》的赵丽颖。

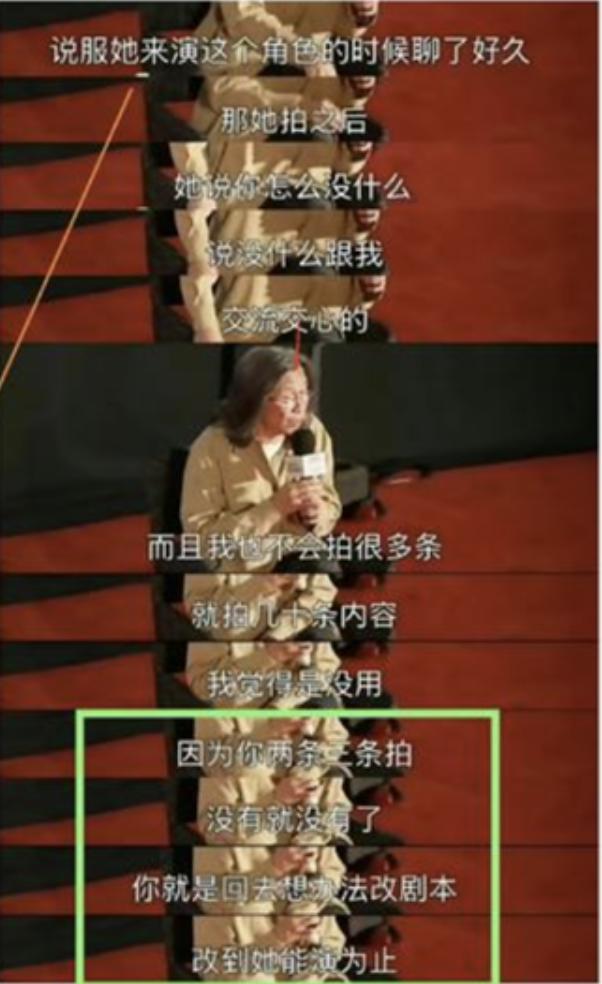

赵丽颖被网友猜测的原因,除了同为顶流还因为在《酱园弄》的导演陈可辛在宣传期吐槽,称有些演员实力奇差,拍了好多条都不知所谓,没办法自己只能修改剧本以便对方能顺利与角色衔接。

恰逢当时爆出赵丽颖进组是因为陈可辛力劝,又曾在拍摄途中找导演寻求交流指导。

所以不明所以的吃瓜群众,就自然而然的将林永健所说的“顶流改剧本”,与赵丽颖联想到了一起。

但《酱园弄》时期陈可辛曾大赞赵丽颖的表现,且赵丽颖在《楚乔传》时期就曾表达过痛恨改剧本行为。

因此瓜友们的猜忌也只在赵丽颖身上短暂停留片刻,又马不停蹄的换了下一个明星,比如肖战。

网友扒出在《藏海传》热播期间,导演郑小龙曾自爆肖战在拍摄期间参与了一些剧本修改。

而后瓜友顺着线索继续扒,发现2023年爆出《玉骨遥》时期就爆出了肖战改剧本的消息,所以网友猜测,林永健所谓的顶流嚣张改剧本或许指的就是肖战。

不过再翻查两个所谓改剧本的信息细节,发现肖战的改并非林永健说的:大刀阔斧只图自己开心,而是仅提出一些细节变动让角色呈现的更加合理。

比如藏海见父母人皮时的干呕,就很好表现了角色的悲伤是生理与心理的双重反应,时影被错杀时的质问,则更准确的表达了他对朱颜的执着。

总之,细品之下瓜友对肖战的质疑也随着深扒无限消散。

但娱乐圈的顶流不止杨幂、赵丽颖和肖战,在横屏长剧与竖屏短剧界限越来越模糊的现在,许多艺人都在资本的推动下都莫名其妙的变成了顶流。

所以粉丝们的怀疑,到现在也没有准确的停留在谁的身上,只能凭借个人喜好将矛头对准某个明星或者某些明星,好好的讨论就变成了粉丝大型互撕现场。

不过林永健的发文虽然戳中了某些粉丝的肺管子,但不得不说他的观点非常正确,顶流不能是仅粉丝可见的自嗨,神圣的演艺圈也不是资本家博弈的舞台。

如果演员不打磨个人能力,只想着用魔改剧本兜底,那么顶流之路也不会走的太远。

所以希望娱乐圈的关注不要只停留在老艺人怒斥了谁,而是应该关注是谁臭了娱乐圈这锅汤,如何抵制这种特权现象!

以下为林永健原《精品是怎样炼成的》原文:

创作者需时刻谨记不能傲慢,得俯下身子,脚踩大地,接地气通民心,这样才能使我们的创作有底气。要知道,咱们拍的不仅是文艺作品,更是时代,是民生,是普通百姓的悲欢离合、人间冷暖、生活百态

拍一部精品影视剧好比造一台顶级赛车,导演、编剧、制片人是设计师,我们演员就是试驾员,车好不好开,性能咋样,演员得第一个感受,第一个反馈。因此,我想从试驾员的视角,谈谈什么样的车开着最带劲,什么样的配置观众最买账,让咱们造的车既能飙速度,又能保安全,还能让观众坐上去就不想下来。

首要的是编剧工作。对“剧本中心制”,我举双手赞成。剧本剧本,一剧之本,本子要是歪了,任你是“最佳女主角”还是“最佳男主角”,演得越卖力,“扑街”扑得越华丽。什么叫好剧本?我觉得就两点:“根”要扎得深,“梗”要玩得真。

“根”是什么?是生活,是民生,是当下观众认同的价值观。互联网时代,大家都在追求大流量,创作就是要让流量从网民的指尖流向观众的心尖。很多剧为啥被批评“悬浮”?因为它们是编剧在高星级酒店里喝着咖啡、吃着大餐想象出来的民间疾苦。写农村戏,你得知道化肥多少钱一袋,苞米多少钱一穗,牛肉多少钱一斤;写都市戏,你得明白年轻人为啥一边努力一边又想“躺平”。观众不是不喜欢长剧,他们只是不喜欢又长又难看的剧;观众也不是只爱短剧,他们是爱短剧里那种真实、直给、不废话的爽感。

至于“梗”,指的不是网络梗,而是故事的“钩子”。现在的观众多聪明啊,悬疑剧第一集,凶手一出场,弹幕上飘来几个字:“一看就是他,拜拜了您呐!”好剧本,得让观众猜不透,但又合情合理。不光是悬疑剧需要“钩子”,任何好故事都得有个让人“上钩”的抓手。好“梗”不在多新奇,而在于能不能一把钩住人心,让人一边看一边想:“后来呢?后来呢?后来他们咋样了呢?”

剧本是人写的,也是写给人看的。编剧要能“沉”下去,多出去走走,挤挤地铁,坐坐公交,逛逛菜场,多跟现在的年轻人唠唠嗑。咱写的不是冰冷的代码,而是真实的人间烟火。艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。这样观众才觉得:诶,这演的不就是我吗?和观众有了共鸣,有了连接,一切就都有了。

好本子成了,还需要好导演。导演是影视交响乐的指挥官,也是激发演员潜能的催化剂。一个好导演,既得“懂戏”,知道哪块戏该浓墨重彩,就把情绪拉满可劲儿造,哪块戏该轻描淡写,就留白给足静悄悄。又得“给戏”,给演员们创作的空间,别每个动作、每句台词都卡得死死的,要知道演员的即兴发挥有时候是神来之笔。还得“镇戏”,现在经常会遇到一种情况:某些顶流演员,排场很大,自带“编剧团队”进组,随时准备给剧本“动手术”。作为导演,这时候怎么办?全听他的?那你这戏就成“明星定制款”了,故事逻辑可能稀碎。这考验着导演的综合水平和大局观,既不能太软弱,失了艺术追求,也不能太固执,听不进合理化建议。要让这些所谓大腕明白,戏好了,演员是最大受益者,戏垮了,演员也是责任人。

除了编剧、导演,精品创作还离不开出色的制片人。制片人,又被称为作品的“总掌勺人”,在得优质内容者得天下的今天,制片人尤其要有长线思维,敢于做精品,善于经营IP,别光看“流量”,还要看“留量”。

在题材选择上,别光盯着“爆款配方”,要去找“下一道菜”。影视行业有个陋习,什么火了,立马一窝蜂去抄。观众老吃同一道菜,能不腻吗?制片人眼光得毒辣,得有点前瞻性,选题时别光看数据报告,得多看看社会情绪,看看老百姓真正关心什么。有时候,“冷门”恰恰意味着“蓝海”,它能满足观众未被满足的渴望,能开拓市场未被开垦的土壤,能创造价值未被发现的宝藏。

在选角策略上,不选最贵的,要选最对的。用流量明星省心省力,数据好看,招商容易,但副作用也不能忽视。选角不能只看粉丝量,要看角色匹配度、演技胜任度、艺德涵养度。观众现在反感的是“强行喂饭”——不管合不合适,硬塞给你一个明星;相反,咱们得学会“看戏下菜碟”。

在资源配置上,好钢用在刀刃上,烂木头别做擀面杖。制片人是管钱的,但不能只会“省钱”,得学会“花钱”。钱要花在真正提升品质的地方。比如,花在剧本上,请好编剧,给足创作时间,让他们深入生活;花在制作上,实景搭建、服化道精致、后期特效精良,别动不动就棚拍抠图,观众眼睛雪亮着呢;花在“看不见的地方”,给主创足够的剧本围读、排练、体验时间,聘请历史顾问,等等。这些投入看似不直接产生效益,却能决定剧集的最终质感。

好作品离不开好环境,好环境成就好作品。“广电21条”的出台把创作的路铺得更宽了,这次全国精品电视剧创作经验交流培训班上,就碰撞出了不少好创意、好办法。但路宽了,不是为了飙车,是为了把车开得更稳,载着更多好作品、好故事,到达观众的心里。创作者需时刻谨记不能傲慢,得俯下身子,脚踩大地,接地气通民心,这样才能使我们的创作有底气。要知道,咱们拍的不仅是文艺作品,更是时代,是民生,是普通百姓的悲欢离合、人间冷暖、生活百态!