中美刚通完话,特朗普就开始对哈佛大学下手,清退留学生,他这样做有什么样的目的呢?这次清退留学生的行动,对于美国又有什么样的伤害呢?

自从中美达成关税协议之后,双方就开始大幅削减关税。在外界看来,这是中美关系缓和的信号。但事实证明,美国正在越来越变本加厉地对付中国。

5月22日,中国外交部副部长马朝旭同美国常务副国务卿兰道通电话,双方同意继续保持接触。得到中方的同意后,特朗普政府又闹幺蛾子,开始对在美留学生出手,禁止哈佛大学招收留学生,并要求目前在哈佛学习的国外留学生转学。

一纸禁令,哈佛百年声誉告急?国际学子,特别是占比超两成的中国留学生,瞬间学业梦碎,前路茫茫。这究竟是哪阵风,吹翻了学术的航船,让象牙塔尖的他们悬在了半空?这可不仅仅是几百几千人的命运急转弯,更是国际教育圈里罕见的大地震。

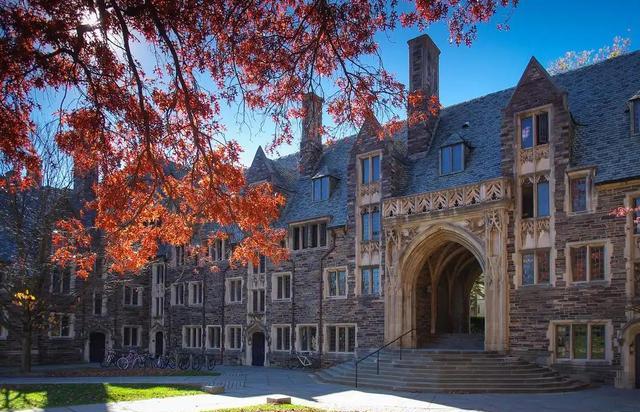

风暴的正中心,是被誉为美国学术界瑰宝的哈佛。国土安全部一纸令下,说哈佛没资格再招国际生,也没法搞学术交流了,从2025学年开始,新面孔甭想再踏进哈佛校门。你想想,哈佛有近三成学生来自海外,一年光这笔学费就将近四亿美元!这打击,明摆着是往心窝里捅。钱还是小事,顶尖人才库眼瞅着就要断流,这才是要命的。

更绝的是,国土安全部还给哈佛下了个72小时的“最后通牒”:赶紧把过去五年国际学生所有“猫腻”的详细资料交上来,不然“特权”免谈。这是要把哈佛按在地上摩擦的节奏啊!近四百年的学术积淀和赫赫声名,难道真要在一道行政指令下黯然失色,从全球精英削尖脑袋都想进的殿堂,一步步滑向“平庸”的深渊?历史这玩笑,开得可真够狠的。

这事儿的影响,可不只局限在马萨诸塞州那个叫剑桥的小镇子。美国一直标榜自己是移民大熔炉,是全球人才的吸铁石。它今天在科技、文化上的那点家底,很大程度上就是靠着源源不断吸纳全世界的聪明脑袋才攒起来的。可现在呢?直接从根儿上掐断优秀人才的流入,这不是在刨自己的根吗?

一旦人才链条断了,科研创新没了后劲儿,美国长期以来靠着全球智慧撑起来的霸主地位,恐怕也要晃三晃。这就不禁让人嘀咕了:这种“关门大吉”的姿态,究竟是在“让美国再次伟大”,还是在亲手拆解自己的核心竞争力?

悄悄的,已经有些美国大学的教授、专家,甚至科研骨干,开始用脚投票,溜到那些更安稳、更包容的地方去了。国家软实力的流失,那可比经济数据跌几个点要命得多,想补回来,难上加难。

这出大戏上演的时间点也特别有意思,恰好是中美高层刚通过话,大家伙儿都伸长脖子等着两国关系能缓和点儿的时候。这一下,可不又给本就乱糟糟的国际关系添了一把火。明面上,美国官方给的理由是哈佛管理层不行,纵容暴力,校园里“反犹主义”抬头,太不安全了。国土安全部长还特意点了哈佛“跟中国合作”的名,这话听着,怎么都有点“万能借口”的味道。

但在不少明白人眼里,这更像是一场精心策划的政治秀,一箭好几雕。一方面,有人说这是“秋后算账”,报复哈佛以前不听话,甚至还敢把政府告上法庭。

另一方面,拿哈佛这块金字招牌开刀,全球瞩目之下,也是想“杀鸡儆猴”,震慑一下美国其他高校里头那些日益高涨的抗议声浪,特别是针对巴以冲突中支持巴勒斯坦的声音。这算盘,打得噼里啪啦响。

这套组合拳里,针对中国的考量,那也是藏不住的。你想啊,那些面临被清退风险的国际学生里,中国学生占了那么大头,说这事儿跟中美之间那点儿掰手腕的背景没关系,谁信?有分析就说了,这可能是美国在别的地方,比如所谓的“关税战”里没捞着便宜,气急败坏之下,搞了这么一出“公报私仇”式的施压。

中国外交部反应迅速,话说得很明白:我们反对把教育合作这事儿弄得乌烟瘴气,政治化操作只会砸了美国自己的牌子和信誉。同时,也给海外的中国学生学者们吃了颗定心丸,国家会坚定维护他们的合法权益。

这话,既是亮明态度,也是在给美方提个醒。全球化都到这份儿上了,教育、人才跨国跑本是再正常不过的事,非要把它们当枪使,当棋子用,到头来,往往是两败俱伤,甚至大家一起输。

所谓哈佛校园里的“反犹主义”和“不安全”指控,这根导火索本身就够复杂的,牵动着美国社会内部最敏感的那几根神经。自从以色列在加沙地带大打出手,美国各地反对以色列的声浪就没断过,大学校园自然成了风暴眼,哈佛就是其中一个典型。冲突越久,火药味越浓,校园里的反对声音也就越大。

前任拜登政府对这事儿,多半还是以疏导、劝解为主,相对温和。可特朗普政府呢,那是旗帜鲜明地力挺以色列,手段也更激进。这么一看,对哈佛下这么重的手,用“釜底抽薪”的法子来压制校园里的反以声音,逻辑上好像也说得通。

只不过,想靠行政高压来统一思想、压制不同意见,这真能解决问题吗?还是说,只是把矛盾暂时摁下去了,将来指不定会冒出更深的裂痕和对立?

当学术的清静地不再清静,当自由的空气掺杂了权力的尘埃,当开放的大门被人为地加上一道道门槛,受伤的,绝不仅仅是一所大学的名声,也不仅仅是一群学生的未来。这更像是一面镜子,照出了这个大变革时代里,一些让人心里发毛的苗头。

美国,那个曾经被无数追梦人看作“灯塔”的地方,如果它的光芒因为内部的政治瞎折腾和短视的政策一天天暗下去,那么,那些曾经被它吸引过来的目光,又会转向哪里呢?历史的车轮谁也挡不住,想靠几张禁令就堵住人才流动和思想碰撞的洪流,最终只会发现,自己才是那个螳臂当车的可怜虫。

至于那些被卷入其中的人和机构,在这场还没看到头的博弈里,又该怎样才能不迷失方向,找到自己的航道?这依然是个沉甸甸的问号,悬在每个人心头。