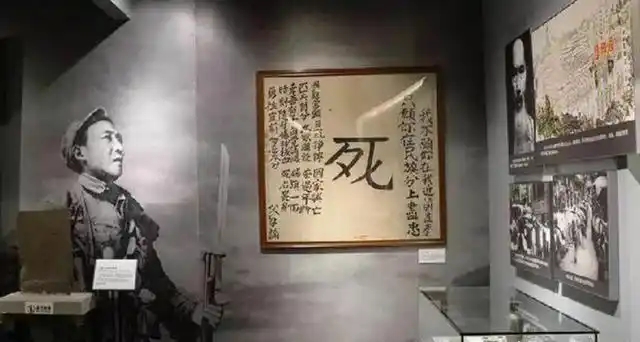

中国人民抗日战争纪念馆的展柜里,那面五尺白布上的“死”字,像一块烧红的烙铁——谁能想到,这竟是1937年一位父亲送给出征儿子的礼物。

一面五尺见方的白布制成的“死”字旗,白旗正中,斗大的“死”字苍劲有力,左右两侧写着 “我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠。国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有分。本欲服役,奈过年龄,幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分。父手谕” 。

这是抗日战争中,四川安县一位父亲在国难当头、民族危亡时刻,为鼓励儿子上阵杀敌所制。苍劲的笔触里,藏着这位父亲深沉的嘱托,更刻着一个民族在危亡之际的呐喊。

1937年,“七七事变”之后,日军的炮火撕裂了华北平原,当消息传到四川安县曲山镇时,作为小学教师的王建堂正站在黑板前书写着“天下兴亡,匹夫有责”。这位23岁的青年猛地将手中的粉笔捏碎——他身后的课堂里,学生们的课本还印着“还我河山”,而窗外的田埂上,老农们仍在为秋收忙碌,浑然不知民族已到危难时刻。

当晚,王建堂敲开了镇长的门:“我要组织青年参军!” 半个月后,170名穿着粗布短褂的青年在镇口老槐树下集合,他们中既有学生、佃农,也有小商贩,王建堂被推举为队长。出发前三天,父亲王者成把他叫到堂屋。这位以演忠义戏闻名的民间艺人,从箱底翻出一块五尺见方的粗白布,将其平铺在八仙桌上。

王者成边磨墨边说到:“爹老了,上不了战场,这面旗你带着。”磨墨时,手腕因内心激动而微微颤抖。王者成先是在布中央写下一个斗大的“死”字,随后提笔在右侧写道:“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠”;左侧写道:“国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有分。本欲服役,奈过年龄,幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分。”

写完最后一笔,王者成将旗帜折成方块,塞进儿子怀里到:“你活着回来,爹高兴;你死在战场,爹光荣。” 安县出征大会上,当县长展开这面旗时,台下170名青年齐刷刷举起拳头,吼声震得戏台木柱嗡嗡作响。王建堂将旗帜贴身藏好,带着队伍踏上了向东的路——他们要步行1000多里到成都,再乘卡车奔赴前线。

1937年底,王建堂所在的“川西北青年请缨杀敌队”编入第29集团军野战补充二团,开赴华东前线。当他们历经千山万水终于抵达苏皖交界时,淞沪会战已经落幕,上海已然成为一片焦土。苏州河两岸的厂房被炸的只剩下了骨架,焦黑的钢梁如枯骨竖立在灰蒙蒙的天空下,日军的坦克碾过断壁残垣,肆无忌惮的在废墟中行进。

王建堂第一次经历战争,是在安徽广德东亭乡的阻击战中。部队奉命阻击日军第6师团南下的扫荡分队,刚进入阵地,炮弹便呼啸而至。他亲眼看见战友被炮弹掀起的泥土吞没,而自己刚弯腰捡起掉落的步枪,子弹就擦着头皮飞过,在身后的砖墙上打出一个洞。

危急时刻,他突然想起父亲的话,猛地从怀里掏出那面“死”字旗,一把绑在步枪上,狠狠插进弹坑边缘的泥土里!当“死”字旗在硝烟中展开时,原本溃退的川军士兵像被无形的手拉住——那面白旗上的黑字,在炮火中竟比红旗更耀眼。王建堂举旗冲锋,喊道:“川军弟兄们,跟我冲!”,子弹击中了王建堂的小腿处,血顺着草鞋滴落在地上,他却像不知疼痛般一直往前冲。

这场战斗,他们守住了阵地,代价是连队半数士兵永远倒在了皖南的山野之间。此战减缓了日军第6师团的南下,为南京守军赢得了3天的转移时间。当晚,王建堂用旗角擦拭伤口,粗布蹭过皮肉的刺痛让他瞬间清醒,心中暗道:“这面旗不是装饰,是父亲用笔墨写就的军令状。”

淞沪会战虽以中国军队撤退告终,却打破了日军 “三个月灭亡中国”的妄想。王建堂随部队转战安徽、湖北,1938年投入武汉会战。在大别山北麓的阻击战中,王建堂所在的团负责掩护主力转移,面对日军一个联队的猛攻,全团官兵死守不退。王建堂被弹片划破了左臂,鲜血迅速浸透了衣袖,顺着袖口缓缓流淌下来,最终染红了他贴身收藏的“死”字旗一角。墨写的“死”字边缘,渐渐被血晕染成暗红。他低头看着那抹红,突然想起出发前镇口长辈们的嘱托:“莫忘了,你们是四川的骨头。” 这场战役整整持续四个半月,中国军队以伤亡40万的代价,让日军彻底失去战略进攻的锐气,抗战进入相持阶段。

1941年冬,第三次长沙会战打响。薛岳将军的“天炉战法”需要部队在长沙城外层层阻击,王建堂所在的部队被部署在捞刀河防线。日军的坦克集群冲破前沿阵地时,王建堂带着一个班钻进战壕,用集束手榴弹炸毁了头两辆坦克。激战中,他的右腿被流弹击中,无法站立。当日军步兵逼近时,他趴在地上举起“死”字旗,身后的战友见状后纷纷跃出掩体,迎着炮火发起反冲锋。而王建堂藏在怀里的旗帜,又添了几处暗红的血痕。

从1937到1945年,王建堂参加了大小战役数十次,四次重伤,身上的伤疤与“死”字旗上的血痕一样多。1943年常德会战中,他所在的部队被日军围困在城郊,断粮七天后,士兵们煮皮带充饥。王建堂把“死”字旗铺在地上,让大家对着旗帜起誓:“宁死不做亡国奴!” 突围时,他背着受伤的团长奋力冲锋。一发子弹击中他的左肩,鲜血涌出,顺着脊背流下,浸透了贴在胸口的“死”字旗。那墨写的“死”字,又被血晕染开了一片暗红。

抗战胜利前夕,王建堂所在部队在湖北大洪山与日军周旋时,一次夜间转移中,王建堂装着“死”字旗的背包不慎遗失在山林里。王建堂疯了似的回头寻找,却只找到几片被露水打湿的布条。那一夜,这个在枪林弹雨中从未掉泪的硬汉,坐在石头上哭了很久——他弄丢了父亲最珍贵的嘱托。

1945年8月15日,日本宣布投降的消息传到驻地时,王建堂正在擦拭步枪。他愣了半晌,突然朝着四川的方向跪了下来,猛的磕了三个头。七年的征战,当年和他一起出征的170名安县青年,活着的只有17人了。

1950年,王建堂解甲归田,回到北川县曲山镇。他带回的只有一身军装、几枚军功章,和刻在心里的“死”字。土改时,曾因其在国民党军队服过役,被划为“历史不清”的人员,被分到村边一间漏雨的土坯房居住。有人劝他找政府说明战功,他却摇摇头:“比起死在外面的弟兄,我能活着回来,已经足够了。”

此后三十年里,王建堂一直在村里以种田为生。他从来不向旁人炫耀自己的过去,直到1979年,县政协征集抗战史料,他才第一次讲述了“死”字旗的故事。工作人员发现,这位沉默的老农,只要说起抗日战争,眼里就会泛起耀眼的光。1981年,王建堂被聘为县政协文史委员,每月23元的补助让他的生活得到了改善。拿到第一笔补助时,他买了纸墨,在自家门板上重写“死”字旗——笔锋虽不如父亲的苍劲有力,却多了几分岁月的厚重。

王建堂晚年最常做的事,就是坐在门槛上望着东方。邻居问他在看什么,他说:“在等那些弟兄回家。”1992年6月,80岁的王建堂在睡梦中溘然长逝。临终前,他反复叮嘱侄儿:“别忘了把死字旗的故事讲给后人听,莫让他们忘了过去。”

如今在这面旗帜前,总有参观者驻足凝视。那方白布上的“死”字,早已超越了个人叙事——它是300万川军出川抗战的缩影,是四万万同胞“宁为玉碎”的呐喊,更是中华民族在绝境中绝不低头的象征。

2015年,王建堂的故事被编入中小学教材。在北川羌族自治县的纪念馆里,讲解员总会告诉参观者:“死字旗上的每一笔,都写着两个字——活着。” 活着,是为了让牺牲变得有意义;铭记,是为了让精神永不褪色。这面用笔墨与鲜血交织的旗帜,终将永远飘扬在民族的记忆深处。

你是否还知道“死”字旗的其它故事,欢迎评论留言讨论。