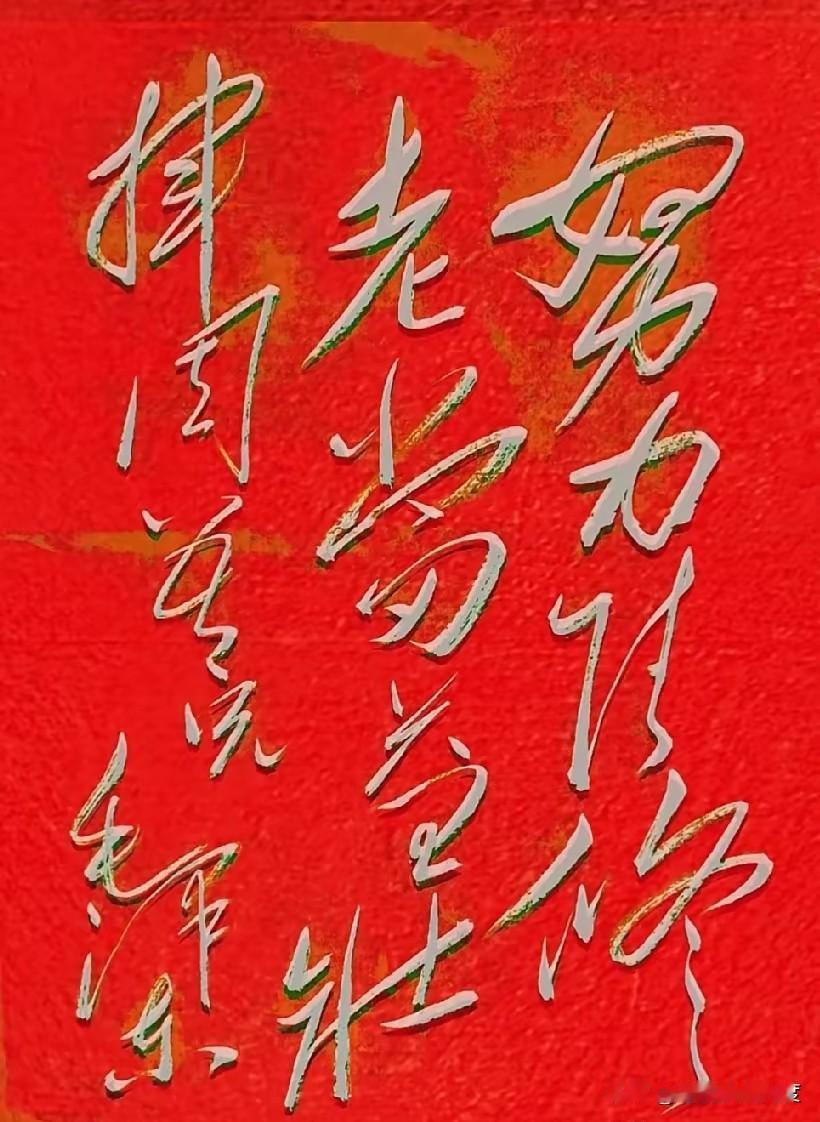

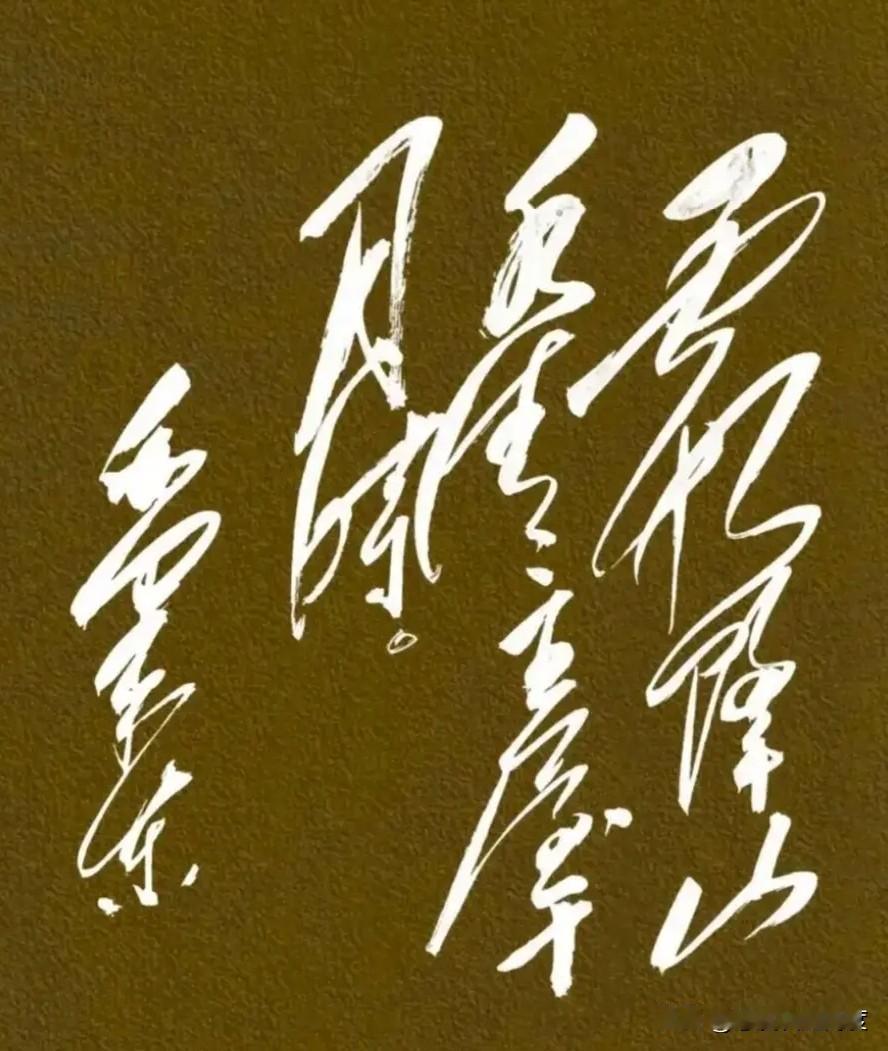

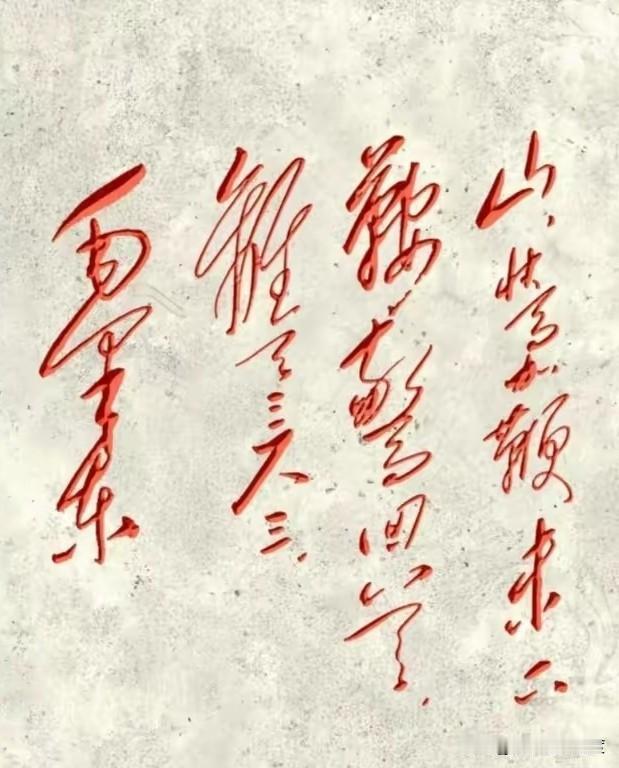

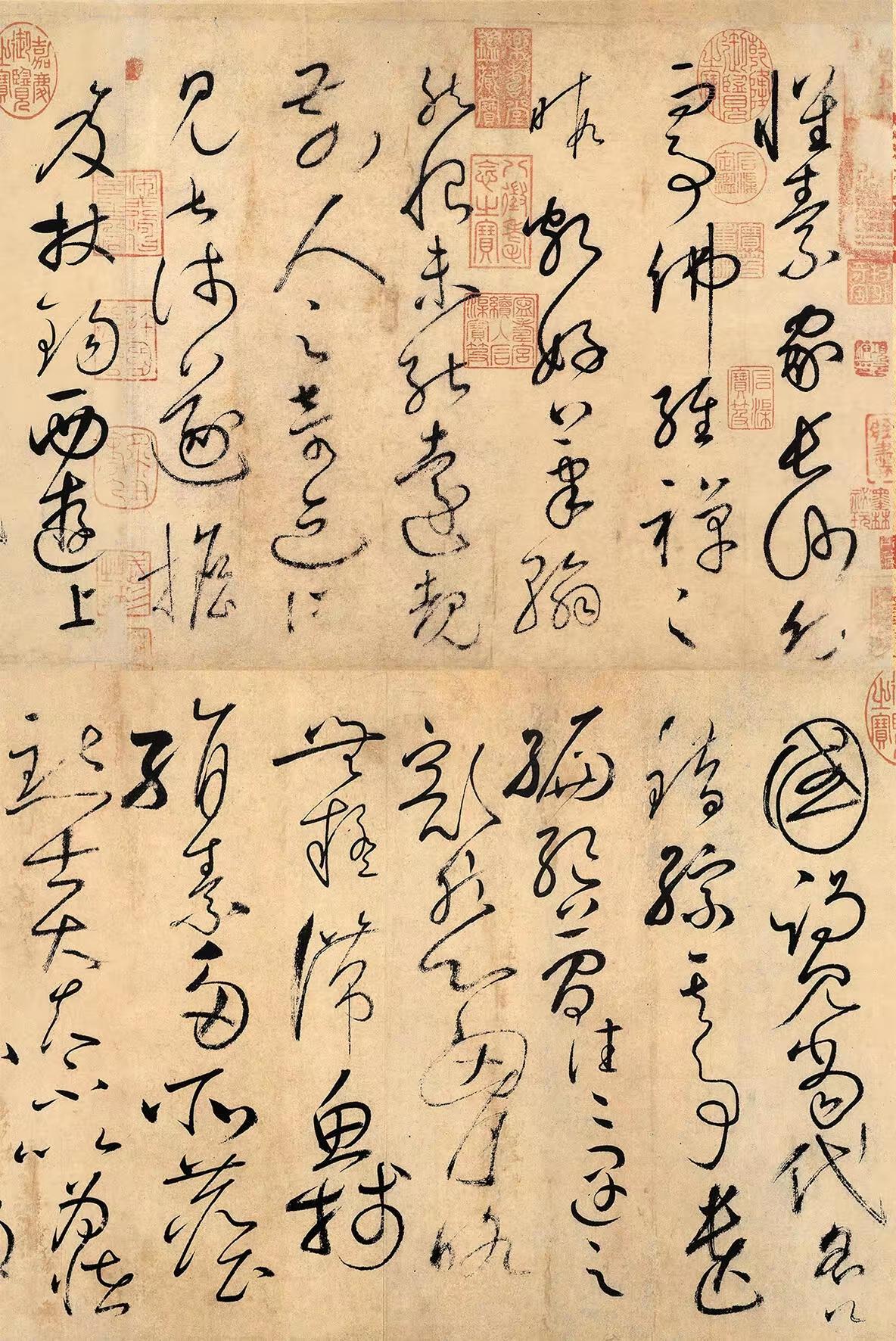

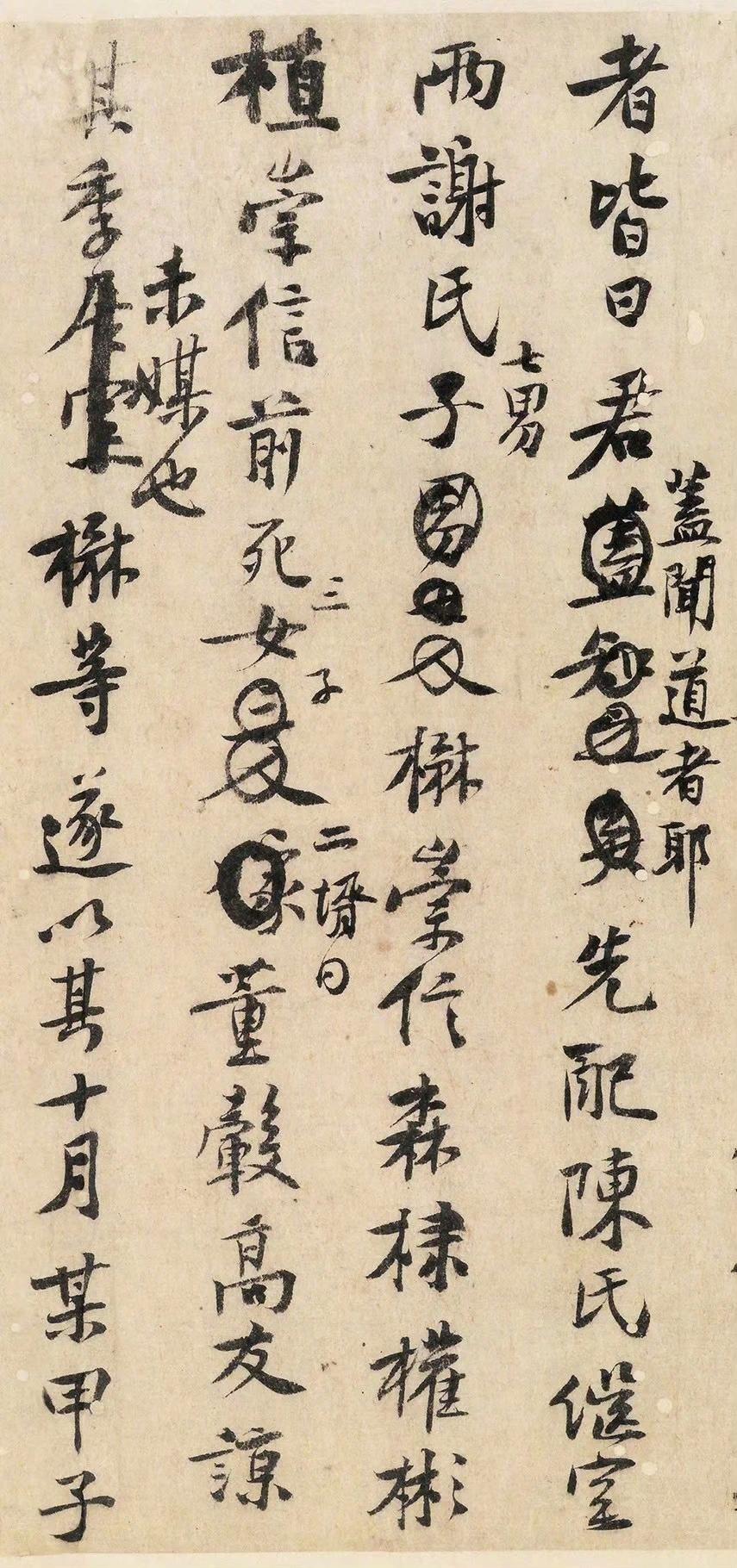

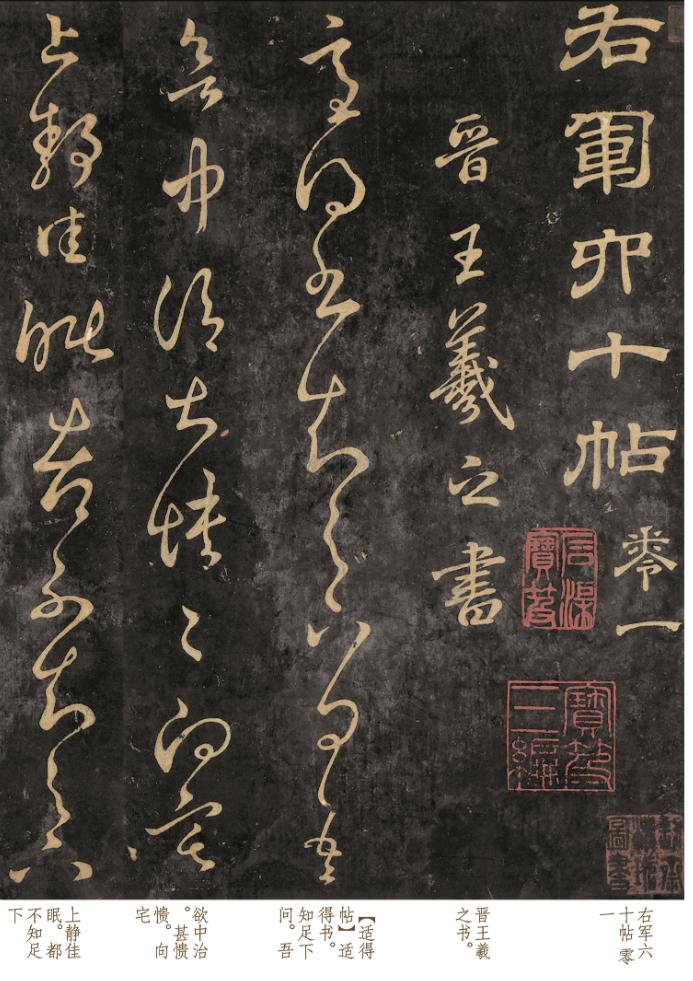

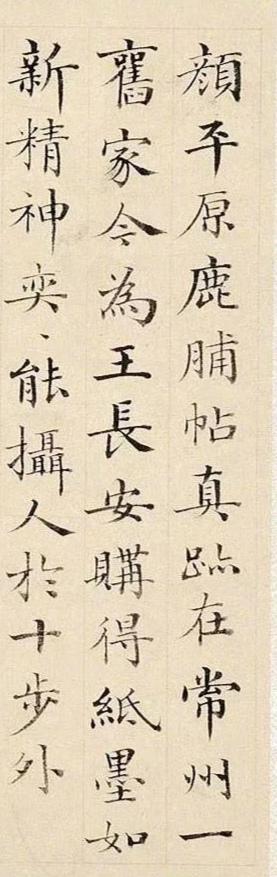

好,咱今天就聊一块儿“活”的墨宝——唐寅的行书《薛涛戏笺》。您可能在网上看过不少图片,但您有没有觉得,这字儿瞅着不像“死”的,而像在纸上“走”着,甚至带着点儿小跑的感觉?对,就是这种“活气儿”,是唐伯虎这笔字最勾人的地方。它不是板正正的馆阁体,而像是老朋友喝到微醺,拉着您的手,絮絮叨叨说体己话,笔尖在纸上自然流淌出来的痕迹。今天,咱不扯那些才子佳人的老黄历,就专门掰开揉碎了,看看这股子“活气儿”到底是从哪儿冒出来的,咱们自己能学上几手不。要说清楚这股“流动感”,头一个得掰扯的就是他的“笔势”。这东西听起来玄乎,说白了,就是笔与笔之间那股子“你没写完,我已经知道你要去哪”的牵连劲儿。唐寅在这卷行书里,把这手玩得炉火纯青。您留神看,他好多字,上一个笔画的结尾,跟下一个笔画的起头,是丝连着的,要么有那么一根细细的“丝”牵着,要么就是笔尖在纸上做个小小的“跳跃动作”,空中画条看不见的线,气势上根本没断。这就好比唱歌,一句唱完换气,得不着痕迹,听着还是一整段优美的旋律,不能像咱们爬楼梯,爬一阶,喘一口。他这笔势一贯通,整行字就像一串珍珠被线穿起来了,是活的,是会“走”的。光会“走”还不行,还得“走”得好看,有节奏。这就得说到行书的“行”字了,它本来就是“行走”的意思。唐寅这卷字,把行走的节奏感体现得特别妙。他不是一个速度从头写到尾,那成机器了。他是有的地方慢,像闲庭信步;有的地方突然加快,像小跑几步;偶尔还停下来顿一顿,左顾右盼一下。这个快慢、轻重的变化,就是书法的“节奏”。比如一个字里,某个主笔他可能会写得特别沉实、饱满,速度自然就慢点;而一些连接的小笔画,则轻快地带过。一行之中,字也是有大有小,有收有放,组合在一起,就像听一首曲子,有高音有低音,有强拍有弱拍,听着才不犯困。您临帖的时候,可千万别光描个形状,得多体会他哪里用力,哪里放松,把这个内在的“呼吸感”学过来。笔势和节奏让字动起来了,但每个字本身站得稳不稳、姿态美不美,就得看“结字”的功夫,也就是字的结构。唐寅的字,结构上有个特别聪明的地方,叫“因势生形”。他不是像搭积木似的,把每个部分都摆在最四平八稳的位置上。恰恰相反,他经常是“看人下菜碟”,根据上下左右字的关系,以及笔势的来龙去脉,来灵活调整这个字的模样。比如这个字可能写得扁一点,给下面的字腾地方;那个字可能有个撇特意伸得老长,去呼应上面的笔画。这种处理,让字与字之间产生了“对话”,不再是各自独立的方块,而成了一个互相帮衬、有情有义的小团体。我们自己写字,常犯的毛病就是把每个字都写得一样大,端端正正,结果整体看起来反而呆板。学学唐寅,让字学会“谦让”和“呼应”,整篇字的气就顺了。最后咱得跳到整体,看看这“客厅”是怎么布置的,也就是“章法”。唐寅这卷行书,章法上属于那种“乱中有序”的高级境界。猛一看,字大大小小,行路也微微有些摆动,不像打印出来那么笔直,但您整体一品,特别和谐、舒服。这就是“疏密得当”。有的地方字挨得紧,显得热闹;有的地方他突然空出一块,留出片“空地”来,让人能喘口气,这叫“疏可走马,密不透风”。这种疏密变化,跟前面说的笔势、节奏、结字全都拧成一股绳,共同营造出那种行云流水般的视觉效果。它不刻意,不做作,完全是书写时情绪和功力的自然流露。我们平时创作,也可以有意地制造一些这样的“聚散”和“留白”,别把纸面填得满满登登的,那样反而堵得慌。说了这么多,您可能觉得唐伯虎这手字高不可攀。其实不然,咱普通爱好者也能摸着门道。下次再临帖,别急着动笔。先把帖放远点,眯缝着眼看个大概,感受一下整篇字的“气”和“势”,看看哪些地方黑,哪些地方白。然后,别一个字一个字孤立地摹写,可以尝试一下“连临”的方法,就是两三个字、甚至一小行作为一组,一口气写下来,重点体会笔画之间那股子“牵来扯去”的劲儿。暂时忘了字的具体形状像不像,先追求把那股“流动感”给找着。这么练上一阵子,您再回头看自己写的字,保准能发现点儿不一样的“活气儿”。