文 |史迁

编辑|史迁

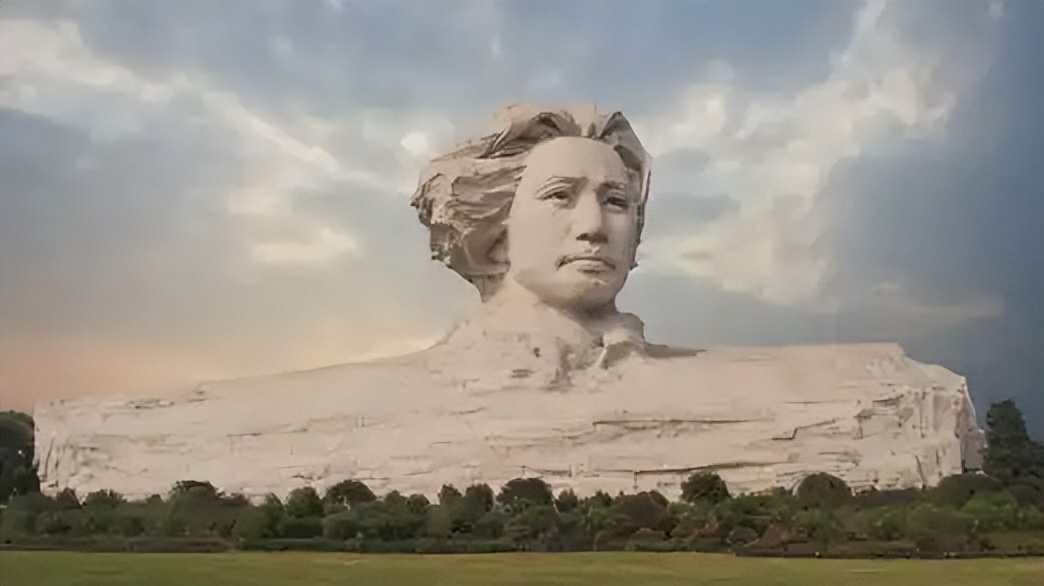

如果把近代中国看成一部长剧,1912年长沙一中的那场招生考试,就是开场前的一次安静试音。

考场里,一个穿着打补丁衣服、脚踩草鞋的少年毛润之,写了一篇《教育和实业孰重》,把在场老师看得目瞪口呆。监考的符定一起初怀疑他作弊,当场加试历史和时政,结果被这位“乡下学生”当面“反向教育”。

十三年后,军阀赵恒惕放话“湖南只能活我和毛润之一个”,要动真格的。符定一这位当年的考官,已经是财政次长,本可以明哲保身,却选择押上前途,连夜营救当年的学生。

这个跨度十几年的师徒故事,是扎扎实实写进中国近代史的“救命时刻”。

符定一慧眼识珠:此人必成大器如果只看表面,1912年那场长沙一中的招生,像一出典型的“偏见被打脸”的故事。

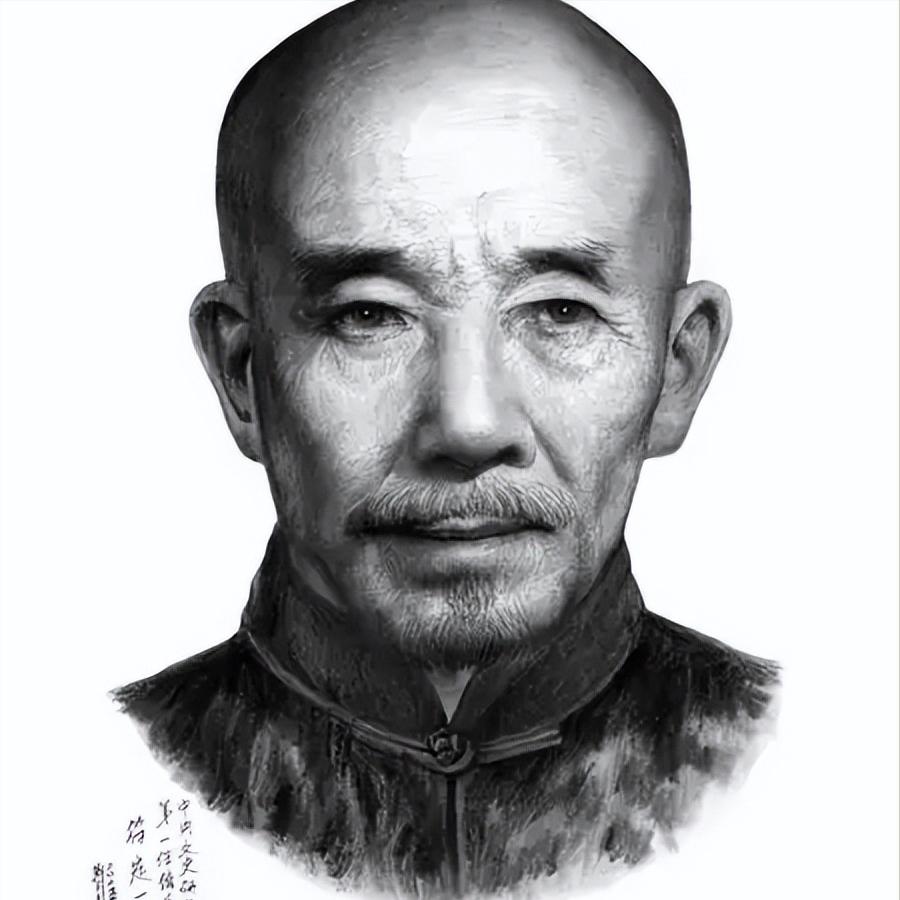

监考老师符定一看到一个衣着寒酸、口音浓重的乡下少年考了第一反应并不感动,反倒是警惕,他觉得这么高的水平,不像普通农家子弟写得出来,心里掠过的第一句话很简单:这孩子是不是找人代笔了。

符定一

国文题是“教育和实业,孰重”。在当时的中国,这不是课堂闲聊,而是国家往哪条路走的大问题,许多大人物都吵不出统一答案。

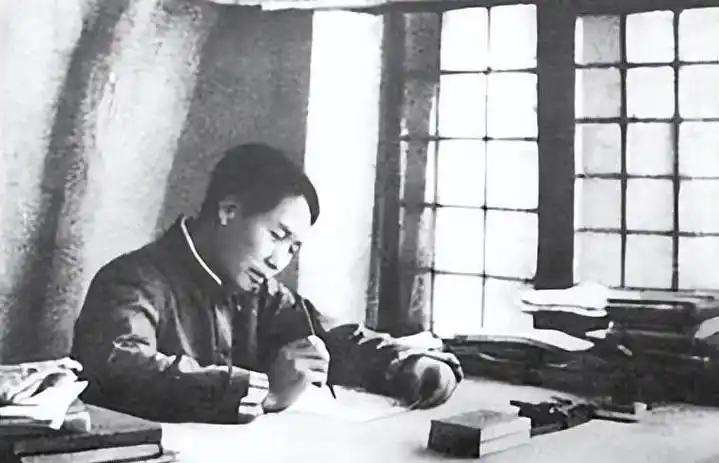

毛润之的写法很直接,把“教育是国之本”立为中心,不兜圈子,从国家未来、民族觉醒、个人命运一点点往下压,逻辑紧,角度多,既不空喊口号,也不书生气十足。

老师们先被水平震住,再看考生穿着,又瞬间犯嘀咕,这种落差感在当时很典型:穷孩子怎么能写成这样。

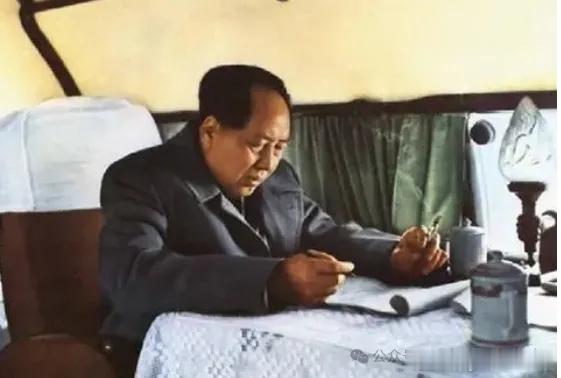

早年毛主席

符定一没有当场判死刑,也没有装作没看见,而是选择最传统也最公平的办法,当面加试。他挑的内容不是常规课本,而是历史加时政,等于拿当时中国最乱的那团麻,让一个少年现场解。

结果出乎他的预期,毛润之并没露怯,谈朝代兴衰、列强入侵、国内局势,思路不断,观点清晰,既有书本内容,也有自己琢磨出来的看法,完全不像背诵的答案。

怀疑虽然被打掉了一大半,符定一还是不放心,他觉得真正的思考要落到纸面上才能看出深浅,于是干脆亲自命题,让毛润之当场作文。

图源:网络

毛润之落笔极快,成文之后,结构完整,立意高远,不是堆砌辞藻,而是把时代困局、救国路径写得铿锵有力。读到一半,符定一已经不用再怀疑,读到结尾,他干脆拍案,给出一句评价:“此人,必成大器。”

认定人之后,符定一没有停在“发现人才”这一步,而是开始实打实地推他一把。他把自己珍藏的《资治通鉴》直接送给毛润之,不是客气寒暄,而是明确叮嘱,要他“做国家的栋梁”。

这本书本身就像一本帝王治国的折叠史,从权术得失到国家兴亡都写得透彻。毛润之拿到之后,不是当摆设,而是几乎“疯子一样”猛读,不懂的地方就去问,把经典当工具,而不是当摆设。

光读古书还不够,时代已经变了,旧史里的经验如果不接上新世界,很容易变成空谈。符定一懂这一点,他刻意带毛润之去接触西方思潮,介绍新文化、新观念,一起分析民族精神的短板。

对于一个来自乡村的少年,这种视野打开的力度,不亚于把窗户整个拆掉。有了古代政治的厚度,再加上近代思潮的宽度,两者叠加,毛润之的思考开始从“个人前途”转向“国家何去何从”。

在学校的作文比赛中,这种变化很快显形。《商鞅徙木立信论》只有短短五百字,主题切得很窄,是谈“立信”的意义。

毛主席

文章却把信任、法治和国家转型揉在一起写,既有历史纵深,又贴近现实治理,很少有空话。符定一看完之后,不只是给了高分,还特意加注推荐,希望更多人看到这篇文章。

对外人来说,这是一则校园佳话,对后来者来说,这其实是一位老师在用力推一位少年走向更大的舞台。也正是这种早期的制度化选拔和个人识才,让一个本来很可能被埋没在乡村的少年,得到了与时代相交的机会。

一场生死营救,如何改变一国政治版图1925年,军阀赵恒惕复辟湖南政局之后,对进步力量异常警惕,对毛主席的活动更是恨到骨子里,干脆丢下一句“湖南只能活我和毛主席一个”,并密令全省警力缉拿,这已经不是政治斗嘴,而是赤裸裸的生命威胁。

在这种气氛下,许多人选择低头,许多人选择沉默,也有不少人干脆装作不知道,把事情交给“命运”。符定一当时的身份,已经不是当年的中学教师,而是财政次长,位高权重,离一线风波理论上有足够的安全距离。

他完全可以按惯例,保持所谓“中立”,不插手军政冲突,既不站队也不负责,往后稍微退一步,前途稳定,日子太平。

他没有这么做。他听到风声之后,很清楚这不是简单的抓捕,而是“要人命”的节奏。如果不在最短时间内动手,等正式程序启动,人就很可能消失在铁轨和牢墙之间。

符定一对这位昔日学生的评价还停留在那句“国家栋梁”,所以在他眼中,这是一次国家层面的人才保卫战,而不是一位私交良好的青年遇上麻烦。

现实操作上,他不是靠情绪冲动,而是立刻找到最可能起作用的支点。这根支点就是担任秘书长的表弟李秘书长。

符定一带着厚礼上门,不打官腔,开门见山,就是要“为毛主席作保”。面对赵恒惕的强硬态度,李秘书长非常清楚,这件事沾上一点,就有可能变成政治雷区,于是劝符定一不要冒头,算了吧,保不住的。

符定一的回答十分干脆,他认定毛主席是“国家栋梁”,决心“哪怕搭命也要保他周全”。这不是书面语言,而是一个有行政经验的官员,在权衡风险之后的选择。他心里清楚,自己至少可以争取到一点东西:时间。

只要缉拿令真正押到地方执行之前,毛主席能悄无声息地离开湖南,这个死局就会被撕开一道口子。经他一再坚持,李秘书长答应帮忙拖延,哪怕不能撤销命令,至少让程序慢下来一步。

有了这段“拖延窗口”,下一步就不能拖。符定一冒着被监视、被怀疑的风险,直接赶到毛主席住处。

毛主席对局势并不陌生,对军阀的仇视情绪也很强,听到要走的建议,第一反应并不一定是同意。对很多投身革命的人来说,“不怕死”是真实态度,而“转移”反倒看起来像是退缩。

符定一劝说的重点,不是讲大道理,而是直截了当提醒:你不是一个单独的个体,你是许多人眼中代表“未来”的那个人,你的死不是个人牺牲那么简单,而是国家希望被削弱。

他用的是“你是国家希望,不是为一时之气丢命”这样的句子,把抽象的命运,落在很务实的判断上。

说服之后,他没把这事推给别人处理,而是亲自帮忙收拾要紧资料,护送毛主席连夜赶往火车站。直到看着火车拉响汽笛,车厢渐行渐远,他才真正松一口气。

对一个身在权力体系里的官员来说,这一夜走的不是普通送行的流程,而是反复在政治红线边缘踩点。万一消息走漏,他不仅保不住人,还可能把自己送进去。

从国际政治的角度看,这一夜的选择对中国后来的走向,影响巨大。

没有这次营救,毛主席很可能在1920年代中期就遭遇意外,中国共产党和中国革命的后续历史会完全改写。一个国家的政治版图,在关键时刻往往被几个人的“私人选择”默默推了一把。

大局将定之时,毛主席第一时间把这个历史性进展告知符定一,让这位曾经在长沙考场、曾经在生死关头押注于他的老人,亲眼看到自己预言应验的那一刻。

那场通报,不只是情感交流,也是一种历史交接:从个人眼光,到集体选择,时代终于走到了新的阶段。

放在今天的国际舆论场,这段师徒故事有两个经常被忽略的含义。其一,中国政治传统里,“识才”“护才”从来不是口号,而是要在风险面前做选择的现实操作。

哪怕是在军阀林立、风声鹤唳的年代,依然有人愿意顶着压力,把未来从枪口下拽回来。

中国道路为什么能够走出一条不同于西方老路的轨迹,很大程度上源于这种从底层考场到高层决策之间的贯通:一个少年只要考出真本事,就能走到国家舞台。

而这个人一旦承担起历史任务,哪怕面对旧势力的追杀,也有人愿意冒险保他一命。

从“草鞋少年”到“国家脊梁”,从“监考官”到“生死之托”,是现代中国政治文化的一个缩影。

国家记住这样的人与事,本身就是一种态度:真正的转折点,往往不在宣言里,而是在考场的一次加试,在深夜的一张火车票。

回头看,1912年的作文题和1925年的追捕令,像是时代给中国出的两道难题。一道考眼光,考在混乱中能不能识别真正的“国家栋梁”;一道考勇气,考在危险逼近时敢不敢把希望留下。

符定一在两次考验中的反应,给出了同一套答案:把人才放在个人安危之前,把国家未来放在短期利益之前。

那场长沙一中的考试,让毛主席走上改变中国的道路;那次冒死营救,让这条道路没有在半途中断。今天谈中国的道路选择、制度优势和政治韧性,如果只看宏观数字,很容易忽略背后这些具体的人和具体的夜晚。

真正支撑一个国家走过风雨的,往往就是这样的“救命时刻”,既写在史书里,也写在后来每一代人的价值判断里。