作者/质子

编辑/嘉嘉

“500公里以上续航的车时使用全固态电池都有希望达到1000公里以上的续航”,日前在接受央视新闻采访时,广汽集团平台技术研究院新能源动力研发负责人祁宏钟自豪地宣布,广汽已经建立国内首条大容量全固态电池生产线,具备车规级全固态电池的量产条件。

作为“电池终极解决方案”,在固态电池领域发力的不止广汽一家,比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业等国内新能源上下游企业都将2026年、2027年视为固态电池从实验室走向产业落地的关键时间点。

可以说,在固态电池领域,已经不是广汽一家企业的单点突破,而是中国企业的骑兵冲锋,他们不仅解决了技术工程问题,更是集体推动固态电池迈向产业化。

【1】起步落后,中国军团集体下场

或许是为了平衡锂矿价格波动带来的财务影响,2016年,赣锋锂业创始人李良彬开始为这家锂矿巨头寻找第二增长曲线,试图进入新能源储能和动力电池领域。

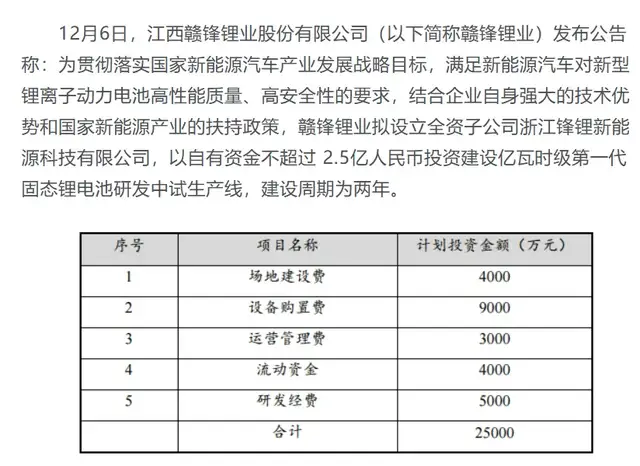

彼时,不论是储能还是动力电池,基本是宁德时代和比亚迪两大巨头的天下,为此李良彬选择投资未来——避开以三元锂和磷酸铁锂为主流的液态电池,投资2.5亿与中科院合作布局下一代新能源电池“固态电池”。

(来源:电池中国网)

“未来我们还会有第二代、第三代固态电池产品,到第三代应该就是真正的固态锂电池,采用固态电解质,负极用金属锂,正极可能用811”,在李良彬看来,为了拿下未来市场,赣锋锂业可以接受不断试错迭代。

其实认为固态电池未来可期的不在少数:

2017年8月,比亚迪申请了一种全固态锂离子电池正极复合材料及固态锂离子电池发明专利;同年11月,国轩高科对外宣布,已经在日本研究院开展固态电池技术研发;次年2月,劲能科技同加拿大魁北克水电签署合作书,引进能量密度高达250wh/kg“磷酸亚铁锂全固态锂电池”……

即便是动力电池王者的宁德时代,其董事长曾毓群虽然反复对外强调固态电池商业化还需时日,但宁德时代依旧同时在聚合物和硫化物基固态电池两个方向开展探索研究……

可以说在这些电池企业、锂矿企业眼中,固态电池是新能源电池的终极形态,能解决当下新能源电池的痛点,代表未来。

首先是能量密度高,理论上能够达到600Wh/kg,是当前液态锂电池单体能量密度的2至3倍,这意味着,同样体积的固态电池,能将新能源汽车的续航里程从500公里提升到1000公里,直接消除了新能源电池的续航焦虑。

其次是安全性高,解决了电池热失控造成的起火爆炸等安全问题,用Sakti3公司联合创始人兼CEO AnnMarie Sastry的话来说:“将电池劈成两半或者把电池放在高温环境里,但电池仍能继续工作。”

其实相比中国企业在2016至2018年集中下场布局固态电池,欧美日韩等企业布局更早。

2010年,丰田就曾推出过续航里程可超过1000KM的固态电池;2015年,Sakti3研发出拥有1100WH/L的能量密度的固态电池,并获得了戴森公司创始人詹姆斯˙戴森1500万美元的投资;加拿大魁北克水电在2018年之前拥有全球最先进的固态电池技术……

“我需要一个水晶球才能预测在开发过程中遇到的所有挑战,英国人有句话叫‘stickyourneckontheline’,就是硬着头皮去尝试一些新的和不同的东西。如果成功就太好了”,在接受第一财经采访时,詹姆斯˙戴森将投资固态电池的行为视为投资未来。

【2】逆势翻盘,中国企业迎来全面突破

固态电池未来将会是新能源行业的颠覆者几乎成为业界的共识,但唯一的问题就是“贵”。

“目前,堪比黄金的成本已成为固态电池商业化的拦路虎”,法国里昂证券在研报中则直接表示并不看好短期内固态电池的商业化。

虽然早在十来年前丰田、Sakti3等国外企业在其实验室中能够制造出续航里程可超过1000KM的固态电池,但代价则是高不可攀的成本。

数据显示:2018年时,如果制造一块能给手机供电的固态电池,其成本达到1.5万美元/块,而能够给新能源汽车供电的电池,成本则会达到惊人的9000万美元。

因此不论是对丰田、Sakti3,还是比亚迪、宁德时代等中国企业来说,谁能将固态电池成本降低到消费者可接受的水平,谁就能够“登基”成为新王。

而在这场固态电池降本的竞争中,中国企业不仅领跑,更是以集团军冲锋的姿态:

在2025年广州车展上,广汽集团董事长冯兴亚宣布其自主研发的60Ah以上车规级全固态电池能量密度已突破400Wh/kg,并具备规模量产条件;

国轩高科的“金石”固态电池中试线已经贯通,搭载“金石”固态电池样品的测试车已经完成超过1万公里的行驶里程;

奇瑞汽车固态电池模组原型“犀牛S”能量密度达到600Wh/kg,并通过钻孔、钢针穿刺、50%的挤压变形甚至浸水等安全实验,计划在2027年进行装车测试;

东风则表示,已构建自主可控的固态电池供应链体系,形成了240Wh/kg、350Wh/kg固态电池产品,最高续航里程也已成功突破1000公里。

更为重要的是,除了解决工程问题外,中国新能源车企还大幅度降低了固态电池的装车成本。

此前广汽宣布其全固态电池搭载的车型为“昊铂”,据了解,目前“昊铂”旗下共有昊铂HL、昊铂HT和昊铂GT三款车型,价格在17.39万—32.99万元之间,这也意味着,其固态电池版本的“昊铂”价格在30万元左右。

(来源:易车)

相比国内固态电池的繁花似锦,国外只有丰田等少数几家企业能打。

在2025年6月Toyota Technical Workshop上,丰田公布了固态电池的进程——计划于2027年—2028年实用化,并于其后以量产化为目标努力,搭载于雷克萨斯旗舰车型。

据司库财经了解,目前雷克萨斯旗舰车型主要为LS系列、LX系列、LC系列、LM系列,价格分别为88万起、130万起、130万起、120万起。

从目前来看,为什么广汽等中国车企其固态电池能下探到30万左右级别的汽车,而丰田则是百万级豪车标配?

原因在于固态电池普世化,只能诞生在中国市场。

【3】天时地利,中国市场才是应许之地

“虽然我们(中国)在固态技术上一定程度上落后日本、韩国等企业,但相信在我们国内庞大的产学研,以及国家政策的引导,我们的固态电池研发速度会非常快”,曾经面对起跑落后的现实,比亚迪锂电池CTO孙华军信心十足,只有中国的土壤才能孵化出下一个固态电池的“王者”。

确实,不论是在市场需求、科研能力、人才储备等方面,中国企业独具优势:

首先是人才储备,据了解中国每年电化学专业毕业生数量约为3万—4万人,而日本经济产业省计划发布的《强化竞争力方案》中提出,到2030年,需要培养4000名从事电池单元设计等的技术人才。

人才的巨大差距导致中国企业在技术上处于不断突破的状态,截止今年5月份,全球在固态电池方面的关键专利申请总数是20798项,其中中国就占了7640项,占比达到了36.7%。

其次在产业链方面,中国拥有全球最完整、成本最低的动力电池产业链,包括正极、负极、隔膜、电解液等,固态电池生产时所需要的工艺和设备不仅齐全能够均摊成本,更重要的是,其成熟的工艺可以直接复制过来。

据澎湃新闻报道显示:丰田福冈工厂试产数据表明,固态电池良品率仅为65%,极大增加了成本,而国轩高科对外公布其金石固态电池良品率超90%,接近液态电池95%的良率。

最后则是新能源汽车市场的推动,IDC数据显示:2025上半年中国新能源车市场规模达到547万台,同比增长26.8%。但大多数消费者苦于续航里程焦虑和热失控等安全问题,这就意味着,只要固态电池价格下降,大量的购车人群会将固态电池作为首选项。

(来源:互联网)

在这种市场压力下,新能源电池企业、整车企业都在不断技术攻坚,避免自身被固态电池的浪潮所淘汰。

更重要的是,中国形成了独特的“市场规模-产业升级”正向循环。——庞大的新能源汽车市场为固态电池提供了最丰富的应用场景和最快的迭代反馈。

从广汽将固态电池下探至30万元级别的昊铂车型,到东风、奇瑞等多家车企明确2027年左右的装车时间表,中国车企正在用“规模化应用”这把利器,加速摊薄研发成本,突破量产瓶颈。这种由市场驱动的产业化能力,恰恰是日本、德国等传统汽车强国所欠缺的。

“我们(的电池产业)现在已经是全球领先了,我们不想被颠覆,但是因为全固态有这种颠覆性的潜力,我们还存在风险,(虽然)还不是现实”,2024年1月,在中国全固态电池创新发展高峰论坛上,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高看到了自己的担忧,他希望国内企业能够联合起来在固态电池领域攻关,保证中国电池行业的全球“制霸”地位。

2年以后,广汽建立了国内首条大容量全固态电池生产线,开始了固态电池的产业化落地,更为重要的是,在广汽的背后,还有宁德时代、比亚迪、长安汽车……

END