提起二维材料,大家最熟悉的莫过于石墨烯——这种只有一个碳原子厚的“神奇薄膜”,当年一经发现就轰动全球,让人们见识到“薄到极致”的材料有多颠覆。而最近一则科技新闻更让人眼前一亮:我国科研团队成功实现了极薄二维金属的规模化制备,这项成果还登上了国际顶级期刊。可能有人要问了:金属不都是块状、片状的吗?薄到只有几层原子厚的“二维金属”,到底是啥样子?又藏着多少不为人知的神奇之处?

主要成果:从“不可能”到“能量产”的突破

这项了不起的成果,来自中科院物理研究所与清华大学的联合研发团队。其实,科学家早就想打造二维金属了——毕竟金属的导电性、导热性天生能打,要是能做成二维结构,潜力不可限量。但难题一直摆在眼前:金属原子天生爱“抱团”,不像石墨的碳原子一层层“叠被子”。要让它们乖乖排成单层或几层的平面结构,难度极大,之前的尝试要么只能做出微小碎片,要么结构不稳定,根本没法用。

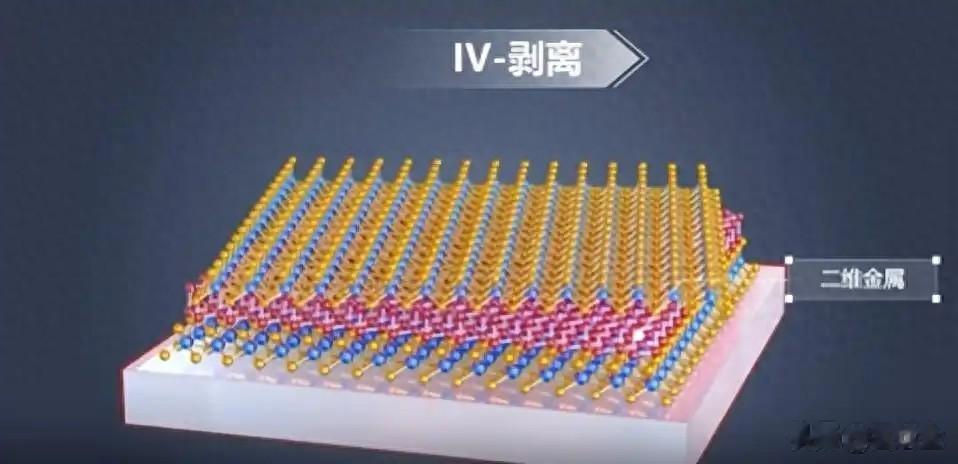

团队花了整整五年时间,探索到运用“范德华挤压“技术(荷兰物理学家范德华发明一种挤压方法),实现了大面积制备:先将金属熔化,再用原子级平整的二硫化钼作“压砧〞,在高温高压下,把铋、锡、铅、铟、镓等金属挤压成极薄二维单层或数层。更关键的是,实现了厘米级的规模化生产——这意味着它从实验室的“稀罕物”,变成了能实际应用的“实用材”,这项突破在国际上都处于领先水平。

奇妙特性:薄到极致的“全能选手”

二维金属之所以神奇,全靠它那三个“逆天特性”,每一个都让人惊叹:

1. 极致薄:比头发丝细百万倍

它的厚度有多夸张?答案是约为1nm(一纳米)。普通头发丝的直径大约是0.1毫米,而二维金属的厚度只有几个原子直径,换算下来,比头发丝还要薄二十万倍!如果把它平铺在桌上,肉眼几乎看不见,就像一张“隐形的原子保鲜膜”,轻到能被空气流动带动,却有着金属的本质。

2. 高导电:电子的“无障碍高速公路”

传统金属里,电子运动总会被杂质、缺陷挡住去路,就像在拥挤的街道上开车。而二维金属的原子排列整齐划一,没有多余的“障碍物”,电子在里面能“畅通无阻”地狂奔,导电效率比普通金属高出好几倍。单层铋室温电导率比体块高10倍,电阻还能用电压调控35%,适合低功耗晶体管。

3. 性能稳定:自带“抗氧化防护盾”

大家都知道,金属放久了会生锈,尤其是越薄的金属,越容易被空气氧化。但二维金属经特殊封装后,能形成一层天然的“防护膜”,在空气中放一年,性能几乎没变化。可直接用于器件。

应用前景:从芯片到穿戴设备的“革新者”

这些神奇特性,让二维金属成为了多个领域的“香饽饽”,未来的应用场景远比我们想象的丰富:

1. 芯片领域:破解“摩尔定律”瓶颈

现在的手机、电脑芯片,越做越小、性能越强,但传统金属导线已经快到极限——再做细就会出现电阻过大、发热严重的问题。而二维金属又薄又能导电,能做成纳米级的超细导线,让芯片在更小的体积里实现更高性能。铋单层材料的电阻能用电压调控35%,使金属晶体管成为可能。这种晶体管有望打破半导体沟漕宽度极限,今后芯片制程有望不再受一纳米限制。

2. 透明柔材:柔性科技的“核心骨架”

二维金属薄到一定程度会变得半透明,还能像纸一样随意弯曲、折叠。把它做成电极,就能用到柔性屏、可穿戴设备上——比如能折叠成手机大小的平板电脑,贴在皮肤上的健康监测仪,甚至能穿在身上的“电子衣服”,让科技变得更贴身、更灵活。

3. 量子技术:量子计算机的“关键拼图”

在二维结构里,电子的运动规律会呈现出特殊的量子特性,就像在“特殊赛道”上跑步。二维金属正好能利用这种特性,制造出更稳定、更精准的量子比特——这是量子计算机的核心部件,能让量子计算机的运算速度再上一个台阶,解决现在超级计算机都搞不定的难题。

4. 催化与传感:精准检测的“灵敏鼻子”

二维金属的表面积超大,一个平方厘米的薄膜,展开后的实际面积能达到几个平方米,就像一张“超级海绵”。这种结构让它能高效吸附反应物,做催化剂时效率是传统金属的几十倍,比如用来处理汽车尾气,能大幅减少污染物排放;同时它还能感知到微量的有害物质,做成传感器后,能精准检测空气中的甲醛、重金属等,守护健康。

从石墨烯到二维金属,人类对“薄”的探索从未停止。这种只有几层原子厚的神奇材料,不仅打破了我们对金属的传统认知,更在芯片、柔性科技、量子计算等领域打开了新的大门。相信用不了多久,我们就能在手机、电脑、医疗设备上看到它的身影,亲身感受这份“薄到极致”的科技魅力。