前言

在“名校等于好工作”的固有印象中,总有人以分数为唯一通行证,仿佛离开985、211的光环,就失去了通往未来的钥匙。但现实比任何传说都更刺眼——那些录取分不算高、知名度不算亮眼的高校,正凭借强大的行业背景悄然崛起,成为就业市场的“隐形大佬”。兵工系、冶金系、交通系三大阵营的代表学校,背靠行业央企与国家重点产业,稳稳地在就业战场占据了一席之地。它们不靠话题热度,而靠“靠山”硬实力,让一届又一届的毕业生稳步挺进国企、研究院与行业龙头,用事实打碎“非名校无未来”的刻板逻辑。

正文

一、不是名校也有“靠山”:几所“隐形大佬”高校的行业底牌与就业通道

以兵工背景的高校为例,中北大学、西安工程大学等院校深耕国防科技体系,设立定向培养计划,与中国兵器工业集团、中国航天科工等央企联合建立科研基地和实习中心。毕业生多数无缝对接国企岗位,不仅稳定,还自带技术含金量。而在冶金与有色金属领域,东北大学秦皇岛分校、江西理工大学等院校凭借稀有金属、新材料研究优势,几乎拥有“行业背书”的地位,它们的学生常年被宝钢、中国五矿、紫金矿业等企业提前圈定。至于交通运输方向的高校——如长沙理工大学、重庆交通大学——更是被誉为“工程人的国企直通车”。铁路、公路、水运系统对口岗位丰富,从设计院到施工企业,从铁路局到交通集团,几乎每个领域都有他们的踪影。三大类型院校凭借产业关系网与行业资源撑起了就业通道,证明了“有靠山,就不愁出路”。

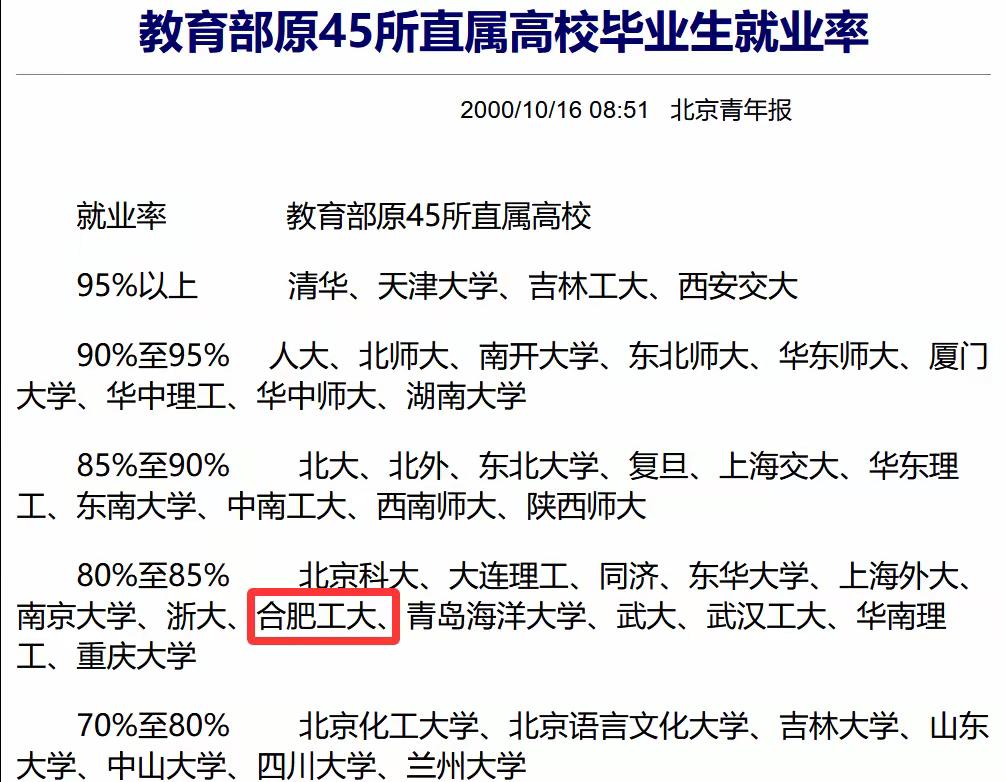

最让人震撼的,是这些“隐形大佬”高校的数据反差。录取分数线普遍不高,却能在就业质量榜单中频频登顶。以中北大学为例,近三年毕业生进入国企及科研院所的比例超过65%;江西理工大学本科就业率稳定在95%以上;长沙理工的土木、电气、交通专业在央企签约率上长期领先。相比之下,一些综合类“名校”毕业生虽头衔响亮,却在市场化竞争中屡屡碰壁。前者凭稳定资源赢得“入口即就业”,后者则在无数投简历与笔试中挣扎。这正是非名校的底气——靠行业绑定与低调实力,打出一张“就业即优势”的牌。

二、录取分不高也能选好专业:性价比爆棚的冷门热门专业盘点

在高考录取的江湖里,分数似乎被当作一切的裁决者——高分者被送往名校的殿堂,低分者则被贬至“边缘赛区”。然而,几所“隐形大佬”高校却一次次撕破这套规则,用实力证明:分数不是唯一的通行证,低分也能捡到行业顶尖的“黄金专业”。它们的录取线在很多省份并不惊人,却在就业赛道上驰名已久,这种反差让不少家长和考生重新审视志愿表上的“冷门”——不是没人报,而是懂行的人才会悄悄填上。

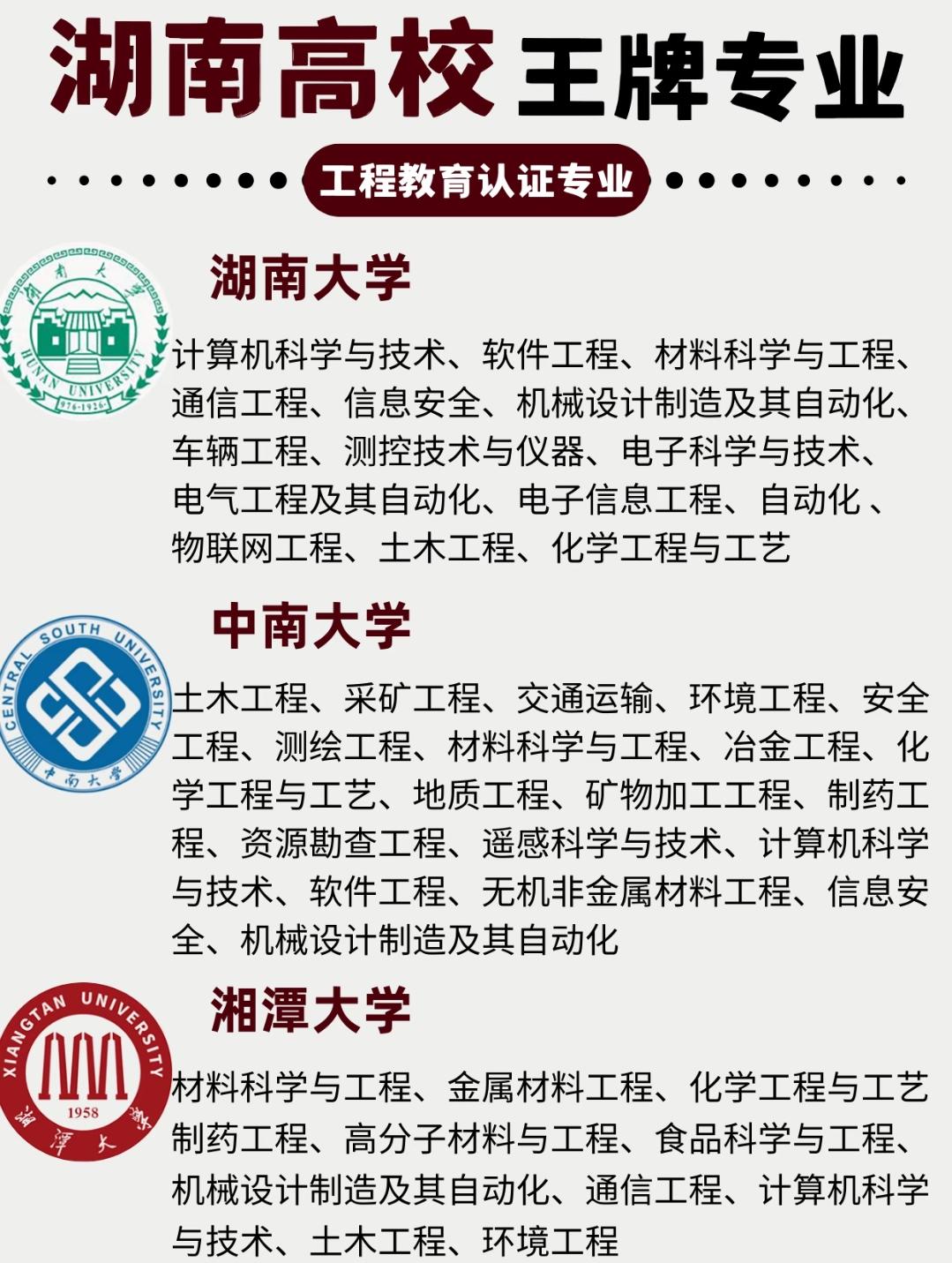

兵工类院校的武器系统与工程专业,是许多人眼中的“神秘高地”。以中北大学为例,在一些非核心省份,其录取分数往往只比一本线高出不足二十分,但毕业生却几乎能无缝进入兵器集团、航天科工等央企,参与的项目是影响国家安全的重型工程。这样的行业垄断优势,就算放在一众985的工程类专业中,也毫不逊色。同样在机械设计、车辆工程领域,长沙理工大学的交通运输方向常年被铁路局、交通设计院“预定”,即便录取分偏低,进入后的就业含金量依旧爆表。冶金与有色金属专业更是冷门中的热门——江西理工大学的矿业工程、材料科学专业,在西南及华中地区有着超强的行业认知度,毕业生分布在宝钢、紫金矿业、中国五矿等国企体系,收入与晋升通道稳定且明确。这些专业的行业绑定程度,足以让人质疑那些单看院校排名做决定的传统思路。

更具颠覆性的,是这些专业的性价比反差。假设一个考生高考成绩只高出一本线十几分,如果进入普通综合类院校,很有可能被分到市场饱和、就业竞争激烈的文科或基础理科专业,毕业后需要在残酷的市场上拼命抢资源。而若选择进入这三所院校的冷门热门专业,一进校门就站在行业直通车的轨道上。就业数据实打实:中北大学的兵工类专业就业率可达98%,且超过六成进入央企;长沙理工的交通运输专业毕业三个月内就业率超96%,其中近半进入对口国企;江西理工的材料类毕业生起薪虽不爆炸,但三年内平均涨薪幅度远高于市场平均水平。低分切入高回报赛道,这种“捡漏”的策略,堪称高考填报的最大逆袭。

这一切也带来志愿填报的策略启示:不要只盯着学校名气,要匹配行业趋势与自身兴趣;在分数处于中游或稍偏下时,寻找那些在省内录取分不高但全国有行业统治力的专业;结合学校与企业的合作模式,优先选择有定向招聘、行业协会支持的专业。冷门未必没人要,热门未必是高分专属,真正能改变就业命运的,往往是这些被忽略的高性价比板块。

三、毕业不愁,未来可期:真实就业数据与校友故事揭示“铁饭碗”背后的秘密

在就业焦虑弥漫的今天,“毕业即上岸”已成为无数考生的终极心愿。在这个目标面前,分数的高低似乎不再是唯一的评判标准,真正关键的是——能否进入一个稳定、成长空间清晰、行业壁垒坚固的职业生态。三所“隐形大佬”高校,正是这样的“铁饭碗制造机”。它们的录取线在各省并不算惊人,却能在就业率榜单中反复冲顶。最新数据显示,这些高校的整体就业率连续多年稳定在95%以上,其中进入国企、央企及重点行业研究院的比例动辄超过65%,远高于同分数段的综合类院校。更重要的是,这些岗位不仅稳定,而且背后有清晰的晋升路径与政策支持,让毕业生在职业赛道上一路稳进,不必在社会的淘汰赛中疲于奔命。

兵工背景院校的校友故事最具冲击力。中北大学的一位测控技术与武器工程专业毕业生,在入职中国兵器工业集团后,不到三年从技术员升至项目副组长,参与的项目直接影响国家重大装备性能;江西理工大学的矿业工程毕业生,进入中国五矿集团,凭借稀有金属研究项目获得行业青年奖项,职业发展稳健且附带高额研究津贴;长沙理工大学交通运输专业的校友,在中国铁路设计集团工作,两年内获得工程师资质,并参与省级重点交通枢纽建设。这些故事的共同点是——成绩中等的毕业生,凭借高粘性的行业资源与学校的定向培养模式,在职场起点就获得了制度优势和行业信任。相比之下,那些依靠名校品牌进入市场化岗位的毕业生,往往需要几年甚至更长时间才能稳定下来。

结语

这几所高校之所以能长年保持“毕业即就业”的口碑,背后是体系化的支撑:与行业核心企业建立的定向生培养计划,校企共建的实习与研发基地,行业协会推荐机制,以及政府在重点行业人才引进上的政策倾斜。这是一套闭环——新生入学即与行业对接,课程安排同步产业需求,毕业时直接进入目标岗位,后续晋升由企业内部通道与行业发展共同推动。这样的稳固结构,使得校友不仅不愁就业,更能在职业发展中保持上升势头。家长与考生如果只盯着院校排名而忽视这种稳固的行业绑定,往往会错过真正的长期优势。理性选择的关键,在于认清:就业数据背后,是学校与行业共建的资源网络,而这个网络决定的不仅是第一份工作,更是未来十年的职业形态。