舞台不大,却也能将浮华演尽;人心不大,却也能将孤寂吞噬。

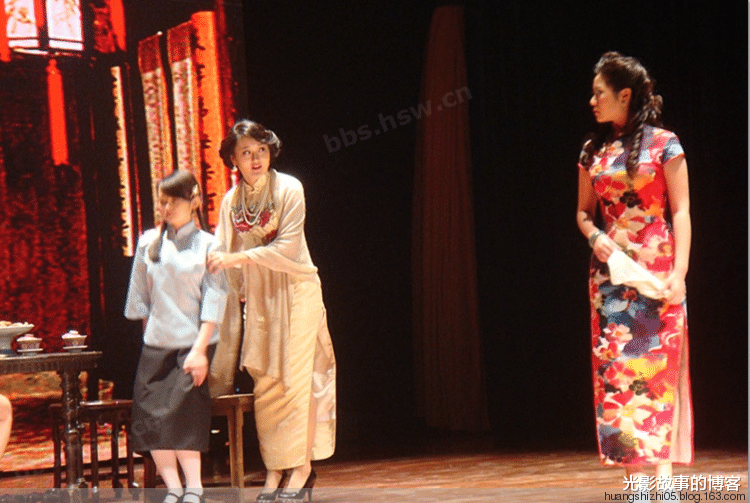

灯光,渐渐暗淡了下来,心也就慢慢静了下来;当灯光再次聚集的时候,聚集在一位身着锦绣红袍的女子身上的时候;仿佛有那么一瞬间回到了那个被灯红酒绿所渲染的年代,回到了那个被历史洪流所淹没的姜家,回到了那个被黄金锁住了一生的曹七巧身上。恰恰是那么短短的一瞬,就仿佛过去了一辈子。

我有幸成为一名陕师大剧团演出的《金锁记》的不语看客。开场了,序幕是一段评书。我任凭说书人带着自己的思想去见证一位女子跌宕起伏而又万般不幸的凄苦人生。张爱玲曾说过:“生命是一裘华美的袍,长满虱子。”不得不说,曹七巧的锦绣红装里面也确实是长满了内心扭曲、黑暗的“虱子”。被贪图财物的哥哥“卖”进了犹如黄金打造的牢笼——姜家,更不幸的是与她共枕眠的是被七巧用讽刺的语气念叨的“那还是个人吗?”的残疾二少爷。

自此,抱怨便成为了这位“二奶奶”的日常沟通方式了。抱怨哥哥的薄情寡义,抱怨二少爷的身体残疾,抱怨姜家的冷眼相对,抱怨姜季泽的花天酒地,抱怨自己的痴心错付。是了,在还没有“嫁”进姜家之前,天真的她又如何能想到“二奶奶”这个称呼背后所要背负的苦楚,又如何能体会到被下人冷眼的心酸经历,“还有什么好事能轮到我身上啊?” ,略带讥讽的冷笑语气却也是真真切切地反映了七巧内心的抱怨;是了,在她“嫁”进姜家之后,便觉得世间的万般不幸都降临她一人身上了,而同在一个屋檐下又曾经倾心的三少爷姜季泽便也成为她渴望爱情的精神寄托了。

“都跟你说了,不要叫二嫂,叫七巧。”略带撒娇的语气将七巧对爱情的渴望展现得淋漓尽致。纤细的手指轻轻掠过藏蓝色的长袍,转而伸手紧紧搂住她自以为坚实可靠的人,像抓住一根救命稻草一般,不愿放手。也正是放荡不羁的姜季泽与七巧的暧昧不清,才会让这个可怜女人以为他是这姜家唯一可以依靠的人。她不清楚他的为人吗?她难道一点都不清楚自己在干什么吗?恐怕不是,她,曹七巧,应该比任何人都清楚自己的处境,清楚自己内心的那份渴求,了解自己内心的空洞,只不过是自欺欺人式的自我安慰和互相利用罢了。是了,分家的时候,被姜季泽反咬一口的她又怎会轻易认栽,“是你无情!便休怪我无义!”决绝的语气,怒指着那个敢做不敢当的败家三少爷。

说到底,都只是互相利用罢了,终有撕破脸的时候,终有看清真相的时候。也不知是曾经的一见钟情而终究在心中割舍不下的感觉,还是甘愿抱着一丝希望将自己绑在这根“救命稻草”身上,分家后的七巧身着玄袍黑裙,颇有一番寡妇的味道,少了几分华美,多了一丝幽怨;即便如此,在丫环通报三少爷前来的时候,她先是硬着头皮拒绝见面转而改口将其请进门,在知道姜季泽本着处理房子的真实目的后,仿佛所有在他进门前的美好幻想犹如精美的瓷器硬是被现实摔得粉碎而绝望。想要反击的她却又无力搏击,只落得藏蓝长袍的甩袖诀别,与玄袍黑裙的伏地不起。至少,七巧的内心已经与那黑裙的颜色一般堕入黑暗,再无生气;终是害了自己,也误了他人。

依稀记得伴她左右的丫环说过,光是她经常买菜的那条街上就有五六个小伙子喜欢着七巧呢,哪怕嫁给他们当中的一个,应该也不至沦落至此,可是没有,可是没有;现在的一切的一切,说什么都晚了,晚了……

随着舞台的谢幕,连同七巧枯瘦手腕上的镯子,全都随着灯光的暗淡而消逝。我还是一名不语的看客,仅此而已。