“我家娃2岁了,还只会叫爸爸妈妈,是不是语言发育迟缓?”后台几乎每周都有类似留言。先别急着贴标签,先低头看看:我们到底给了孩子怎样的语言环境?语言不是教出来的,是“泡”出来的。今天这篇,不谈焦虑,只谈方法——每天10分钟,把家变成“语言温泉”,孩子自然开口早、词汇多、表达溜。

----

一、先排毒:3个常见“语言杀手”

1. 电子奶嘴

手机、iPad一塞,世界安静了。可研究显示,0-2岁每天多看1小时屏,语言发育延迟风险增加49%。屏幕是单向输出,没有眼神、停顿、回应,等于把宝宝关进“语言真空罩”。

2. 秒懂父母

孩子一指水杯,水就递到嘴边;一皱眉,饼干立刻打开。太“贴心”反而剥夺了说话机会。语言需要动机,动机来自“需求没有被立刻满足”。

3. 方言羞耻

老人讲方言,爸妈讲普通话,担心“混了”?放心,大脑天生有多语音通道,小时候能同时学5种语言。粗暴切换、禁止方言,才会让孩子“不敢开口”。

二、4个“泡语言”黄金场景,每天10分钟就够

场景1:起床“播报”

别急着穿衣,先当3分钟“早间主播”:“宝宝昨晚做梦了吗?妈妈梦见一只蓝色小象,它吃了7颗草莓……”用夸张的语气、拟声词,把日常琐事说成“连续剧”。研究显示,父母每天多讲1000个词,孩子3岁时词汇量领先同龄人1.5倍。

场景2:厨房“直播”

做饭时把娃放背巾或餐椅,一边洗菜一边念叨:“这是西兰花,像一棵绿色小树,咔嚓咔嚓掰下来……”关键词要重复3遍以上,再配合动作——摸、闻、尝,多感官联动,词汇才能“粘”进大脑。

场景3:洗澡“脱口秀”

水是天然道具。杯子舀水、空瓶吹泡泡,随时抛开放式问题:“猜猜哪个瓶子先沉?”答错了也鼓掌,重点不是对错,而是“表达被接住”。每接住一次,孩子就获得一次“说话真好玩”的正向反馈。

场景4:睡前“故事接龙”

关灯后,手机退场。父母先开个头:“从前有一只不想睡觉的小刺猬……”让孩子编结尾。不会说?给选择:“它去爬山还是去找月亮?”选择降低难度,又保留参与感。坚持1个月,你会收获一枚“故事小话痨”。

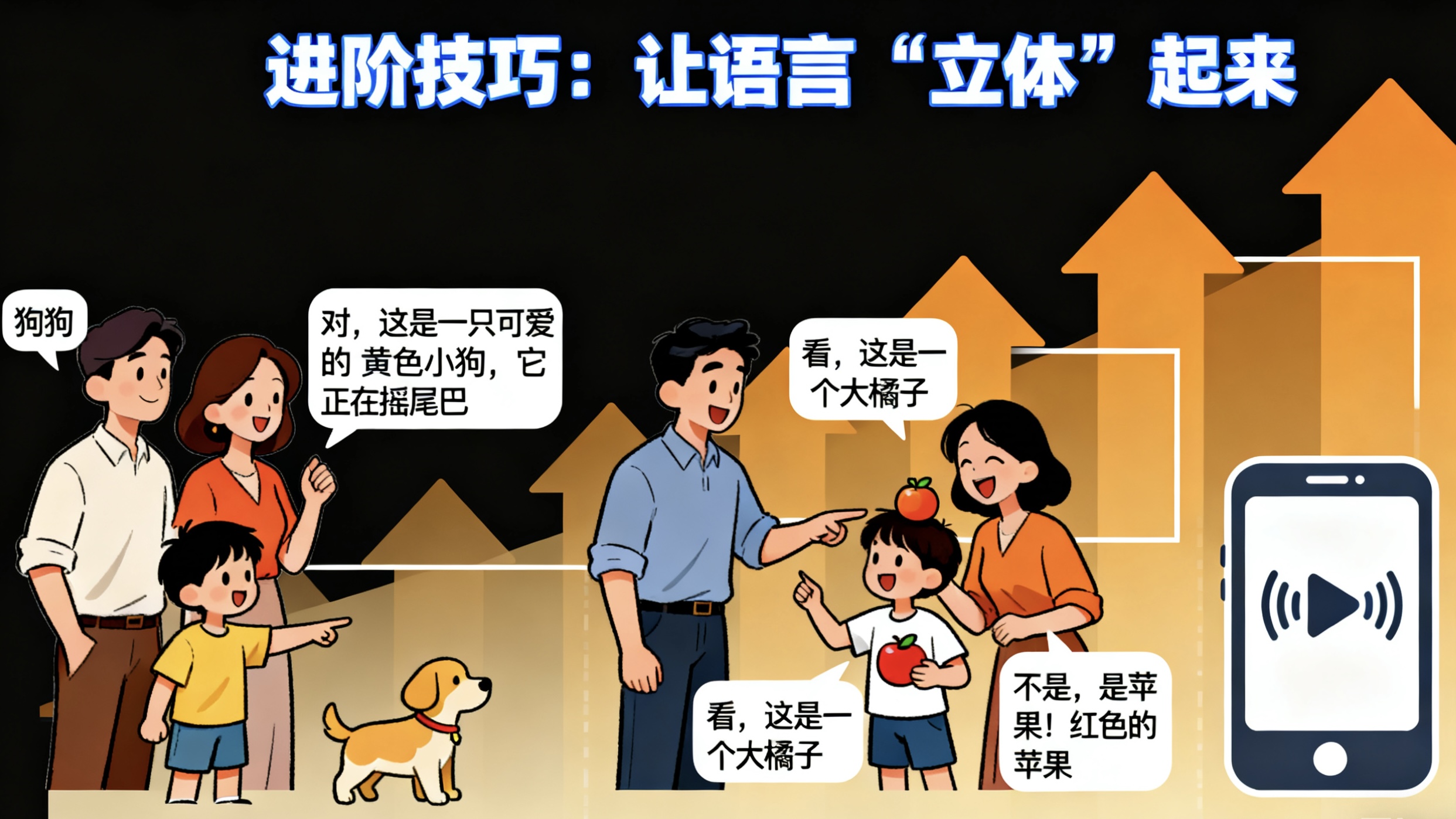

三、进阶技巧:让语言“立体”起来

1. 关键词+1原则

孩子会说“狗狗”,你就补1步:“对,白色的大狗狗,它跑得飞快。”在原有词汇上搭脚手架,下次他可能就会说“大狗狗跑”。

2. 错误示范法

故意说错:“宝宝,我们把香蕉穿在脚上好不好?”孩子会被逗疯,大声纠正“是吃香蕉!”在爆笑中学会正确用法,比枯燥纠音有效100倍。

3. 语音包打卡

把日常高频词录成15秒语音包:门铃、水龙头、吹风机……每天放3个,走到哪播到哪。熟悉的声音=安全感,陌生的词也敢跟读。

四、如果老人带娃,发给他们的“3句话口诀”

1. 先指后说:手指物品,停2秒,等孩子看过来再开口。

2. 句子不超10字:短、慢、重复,方便模仿。

3. 必加拟声词:汪汪、咕咚、轰隆——音效是婴幼儿的“记忆钩子”。

打印出来贴冰箱,比长篇大论有效。

五、什么时候该就医?

红灯信号:

• 12个月无任何眼神、手势交流

• 18个月不会说10个词

• 2岁完全不会2词组合(如“妈妈抱”)

• 任何阶段突然语言倒退

出现以上情况,及时挂“发育行为儿科”或“儿童保健科”,别百度自救。

----

写在最后

语言环境就像空气,看不见却决定生命质量。你不需要每天背唐诗、讲双语,只要让家里“有生活、有对话、有回应”。从今天开始,关掉屏幕,把“快点吃”“别乱跑”换成“这颗葡萄像紫色气球,我们一起咬爆它!”——10分钟高质量互动,远胜1小时焦虑刷手机。愿每个小宝贝,都在父母的碎碎念里,长出语言的翅膀,飞向更大的世界。

![孩子凡凡剪的,各位看看怎么样[呲牙笑][呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/18149551649351190207.jpg?id=0)