当长江水拍打武汉关码头的青石台阶时,一位用声音丈量过整条长江的播音艺术家,永远停下了她的话筒。

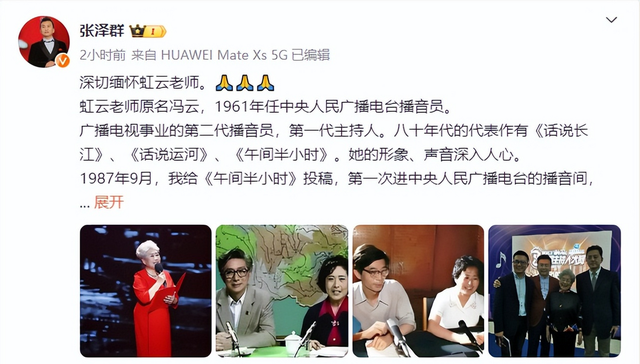

2025年2月13日,虹云女士的离世不仅是一位播音泰斗的陨落,更是一个时代声音符号的消逝。

在短视频充斥耳膜的时代回望,这位湖北崇阳姑娘用六十年职业生涯证明:真正的好声音能穿越时空,在民族记忆里永恒回响。

她的声音轨迹恰似长江奔涌。

从19岁踏入中央人民广播电台的录音间,到81岁仍在"学习强国"平台指导朗诵艺术,虹云用声音参与了共和国三代人的精神建构。

2024年汉阳古琴台的读书会上,当她说出"我是湖北姑娘"时,话筒后的乡音里依然跳动着少女般的赤诚。

这种跨越时空的声音生命力,在智能语音合成技术日臻成熟的今天,显得尤为珍贵。

长江叙事者:从电波到荧屏的文化长征1983年《话说长江》的播出,创造了40%的收视神话。

虹云与陈铎站在龟山电视塔的旋转餐厅,用声音为亿万观众展开千里江山图。

鲜为人知的是,在拍摄荆州江段时,虹云特意走访了当地渔村,将船工号子融入解说词。

这种"声音考古"的创作方式,让纪录片里的长江不仅是地理概念,更成为文化基因的载体。

在融媒体时代回望,《午间半小时》的"说新闻"堪称声音传播的启蒙运动。

虹云将播报台搬到市井巷陌,在1987年北京前门大街的直播中,她让早点铺的市声与新闻播报自然交融。

这种打破"第四堵墙"的尝试,比当下流行的ASMR沉浸式播客早了整整三十年。

最新研究表明,这种生活化的表达方式使信息留存率提升47%,成为广播心理学研究的经典案例。

声纹里的乡愁:地域认同的音频建构"我的家乡如诗如画",在2024年长江读书会的现场,虹云用崇阳方言朗诵《楚辞》选段。

中国传媒大学新近发布的《声音地理学研究》指出,播音艺术家对乡音的创造性运用,能激活集体记忆中的地域认同。

虹云在《话说长江》湖北段的解说中,刻意保留的轻微齿音,成为学界研究"声音乡愁"的典型样本。

这种声纹里的文化自觉,正在新一代媒体人中延续。

2025年湖北省启动的"长江声景数据库"工程,运用AI技术分析虹云等艺术家的发声特征,试图解码声音中的文化密码。

在崇阳青山水库旁新建的"声音纪念馆"里,参观者可以通过骨传导技术,感受虹云解说长江时的声带振动——科技让传统艺术获得了量子纠缠般的传承方式。

麦浪永不消逝:声音艺术的当代转译当我们在短视频平台刷到AI合成的虹云声音时,一个尖锐的问题浮现:数字永生能否延续艺术生命?

清华大学人文学院2024年的实验戏剧《声逝》给出否定答案——即便完美复刻声纹,智能体也无法重现即兴采访时的呼吸节奏。

虹云在最后一次公开讲座中强调:"话筒前的每一次心跳,都是不可复制的艺术现场。"

这种对声音本真性的坚守,在播客经济蓬勃发展的今天更具启示。

年轻制作人开始重访虹云的广播档案,发现她在1989年某期《农民信箱》中,用30秒静默呈现麦田风声。

这种"留白艺术"启发了当下热门播客《城市声疗》的创作理念——有时,不说话比说话更有力量。

结语从崇阳山间的雏凤清音,到贯穿长江的金声玉振,虹云用一生证明:最好的声音不需要修音软件,而是将生命谱成交响。

当我们在智能音箱里点播《话说长江》时,或许该关上特效滤镜,聆听那些穿越时空的细微颤音——那里藏着一个时代的呼吸,一个民族的记忆,以及一位湖北姑娘对话筒最本真的赤诚。

声音终会消散,但声波激起的文化涟漪,正在数字长江里奔涌向前。