民国时期,有众多活色生香的传奇女子,要么出身名门望族,富贵之家,要么世代书香,门第不凡。

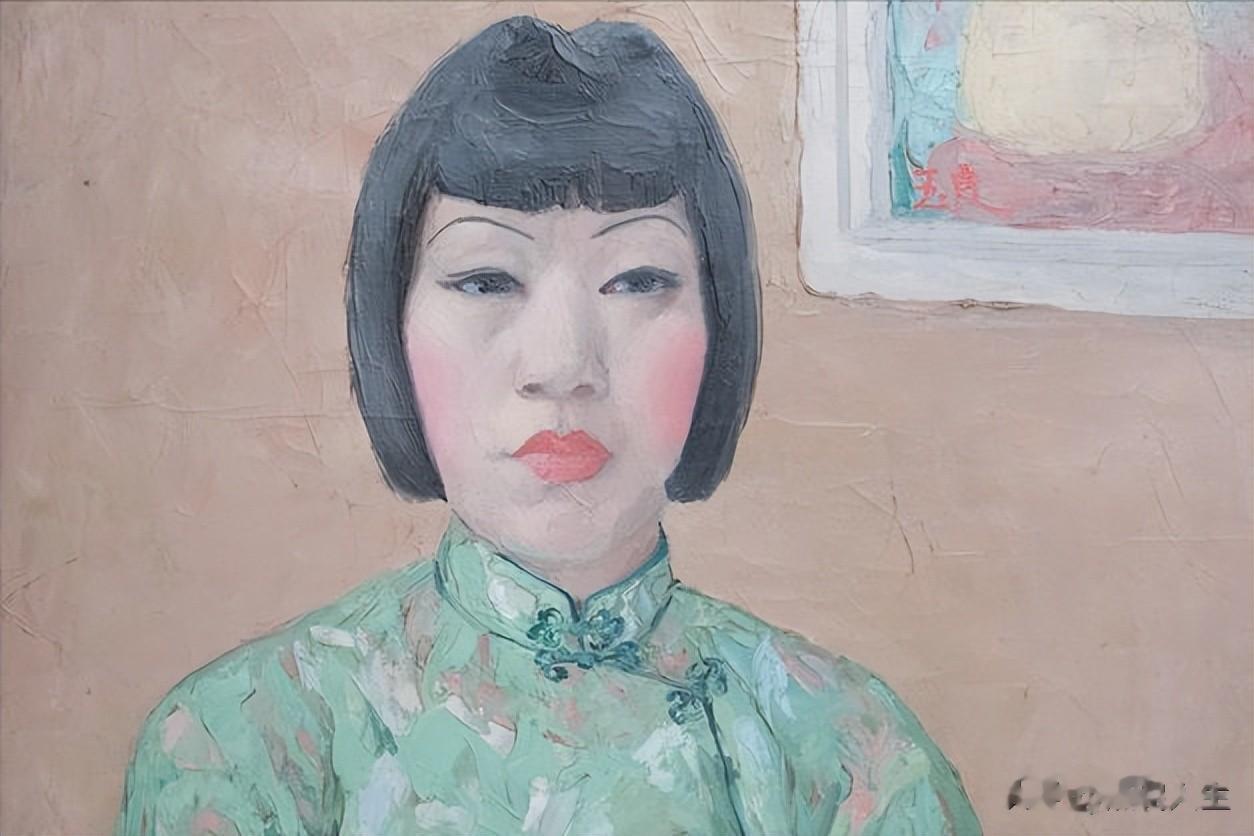

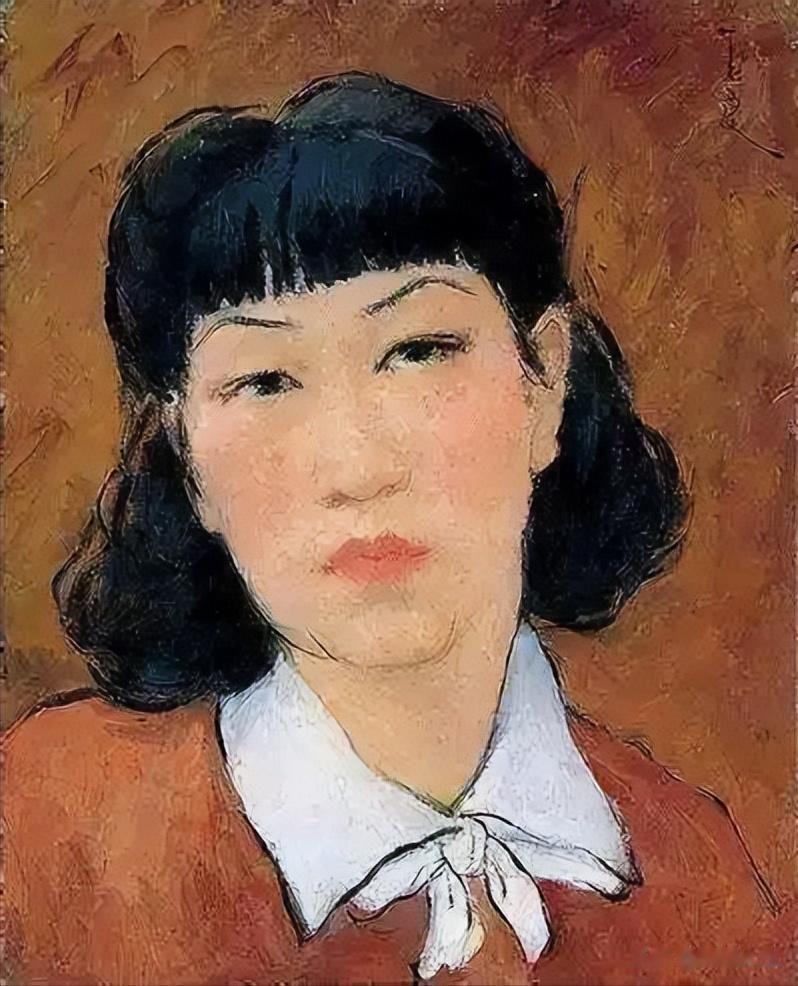

潘玉良置身其中,完全是一个异类。她家境贫寒,出身低微,相貌平淡,甚至算得上丑,却能够通过努力从泥淖中挣扎出来。

她从父母双亡的孤儿,到遭人白眼的雏妓,从地位低下的小妾,到中国最高学府的教授,乃至世界艺坛出名的艺术家。

她的人生是传奇,是神话,也是千真万确的事实。

01

1895年盛夏时节,潘玉良出生于江苏扬州一家手工艺人家庭,原名陈秀清。

她1岁丧父,8岁丧母,最后不得已被舅舅收养。

14岁时,嗜赌成性的舅舅为了还赌债,把她骗到芜湖卖给了怡春院,改名为张玉良。

在怡春院的3年时间里,她拒绝接客,先后逃跑10次,毁容上吊数回,刚烈倔强的性子让阅人无数的老鸨都感到震惊。

束手无策的老鸨只能同意她学些琵琶、京戏类的才艺。

有的人就是这样,即使卑微到尘埃,也能展示出无比旺盛的生命力。

张玉良悟性极高,又聪明刻苦,勤学苦练之下,她才艺已经相当高超,尤其是老生戏唱的非常好。

既然选择了生存,就要勇敢面对,正是骨子里的韧性和残存的自尊支撑着她不跌倒,甚至展示出别样的风韵。

只有不屈服命运的人,才配得到上天的垂怜。

时间的齿轮转动到了1912年,17岁的张玉良遇到了她生命中的贵人——潘赞化。

潘赞化比张玉良大10岁,青少年时代就追随陈独秀从事反清活动,两次流亡日本,在日本加入孙中山的兴中会,后来又转为同盟会会员。

他当时被任命为芜湖海关监督,来到芜湖上任。

在芜湖商界为新到任的海关监督举行的欢迎宴上,张玉良出现在了潘赞化的面前。

人和人之间的关系真是奇怪,有时横亘在人心中的隔膜堪比一座大山,有时只需细小的音弦,便能拉近两颗心的距离。

一段戏腔唱罢,当时正值英俊年华的潘赞化,被潘玉良苍凉雄浑的唱腔震惊了,一缕惋惜怜爱之情从心底油然而生。

潘赞化其实早已结婚,他也没想到,不经意的一个烟花女子,竟能搅动她的心湖。

当晚,经人安排张玉良过来伺候潘赞化,被他直接回绝。

第二天,陪了潘赞化一天的张玉良,又要被送回去,这时她“噗通”一声跪在了他的面前,泪水盈盈:

“大人,求求你,留下我吧,如果今天我再被你赶走,就会被他们打死!”。

看着声泪俱下的张玉良,潘赞化心软了,他留下了她,并在当晚把卧室让给了张玉良,自己搬到了书房。

自此后,张玉良在潘赞化的家中住了下来。

对于潘赞化冒着牺牲名誉的风险,把自己留到家里的举动,张玉良既感动又不安。

不但如此,潘赞化还不时抽空过来教她读书明理,这犹如在她空漠暗淡的心里亮起了一盏灯,借着心灯发出的光亮,潘玉良仿佛能模模糊糊看到远方前行的路。

平静的日子没过多久,潘赞化就在报纸上看到了一篇攻讦自己的文章。文章称他不理政务,沉迷女色,在家中独占一妓。

郎有情,妾有意,现在又被外界舆论逼到墙角的潘赞化,为了有力地还击对方,在征得张玉良的同意后,决定娶她做二房。

婚后,为了表达对潘赞化的感恩之情,张玉良改名为潘玉良。

定居上海后,潘赞化还为她聘请了一位教师,继续教她文化知识,她开始了全新的生活。

02

在上海时,她认识了一位叫洪野的邻居,当时他是上海美专的教师。

不久后,潘玉良学着洪野在家创作的一幅画被对方意外发现。

洪野没想到,没经过任何艺术熏陶和培训的潘玉良竟然能画的这么好。

惊叹于她出众的艺术天赋的同时,洪野怀着犹如发现了一块璞玉的激动心情,收下了潘玉良这个学生。

1920年,在陈独秀的推荐下,潘玉良来到了上海美专参加入学考试。

考完,洪野告诉潘玉良,监考老师对她的参考作品很满意,考取美专应该没问题。

可等到张榜日,榜单上却没有自己的名字,潘玉良的心情一下子沉入了谷底。

洪野知道后,跑到学校到处打听她未被录取的原因,后来才知道,竟然是因为她那曾经的出身。

生气之余,洪野找到了校长刘海粟的办公室,说明了情况,刘海粟最后顶住压力,录取了她。

得知自己被录取为西洋画正科班的学生,潘玉良高兴地忘乎所以,她多年的夙愿终于变成了现实。

学西洋画,人体素描课是必不可少的。在那个年代,人们的思想还很保守,裸体画被视为洪水猛兽,人们避之不及。

鉴于国内西画受限的环境,看到上进的潘玉良遇到的学业困境,刘海粟建议她到欧洲去留学。

征得潘赞化的同意后,1921年7月,潘玉良参加了留学法国的招生考试,她如愿地被录取了。

1928年,留学欧洲勤学8年之久的潘玉良,学成归国。

回国后的潘玉良,先后在上海美专和南京中央国立大学任教。

在南京期间,她举办了历年作品个人展览会,展出作品200多幅。

名流政要听到消息,都陆续赶去参观,徐悲鸿也为潘玉良的画展专门撰文,高度评价了她在艺术方面所取得的成就。

03

画展的事情过后不久,潘玉良就接到潘赞化的电话,说大夫人方氏来了。

和潘赞化成婚多年,潘玉良对原配方氏一直是心存愧疚的。潘赞化和她大部分时间都在一起,和方氏却聚少离多。

刚结婚的时候,她就经常劝丈夫不要因为自己冷落了方氏,甚至还瞒着丈夫以他的名义给方氏写信,邀请她过来共同生活。

方氏和他们到一起后,他又逼着潘赞化和方氏同居,想让他们生下孩子。

在她的撮合下,第二年,方氏生下了儿子潘牟。

对于潘牟,潘玉良也一直视如己出,她刚到南京任教,就迫不及待地把潘牟接到身边,让他在身边接受更好的教育。

多年来,尽管潘赞化也曾催过她,让她生个孩子,但她一直都没答应。

因为考虑到自己的出身和小妾的身份,他不想让孩子出生后,遭受和自己一样的歧视和白眼。

这次,方氏过来和他们一起生活,她完全没意见,她只想和方氏和平相处,平平静静地过日子。

可等她下班回家,脚还没跨进大门,就听见了方氏因为自己在和丈夫吵架。

还没见面,就如此剑拔弩张,潘玉良意识到今后的日子也不会好过。

自己多年辛苦求学,忘我地追求艺术,不就是想活出个人样,让别人瞧得起吗,可这样屈辱的日子,不是她想要的。

怎么办,命运再次把她逼到了墙角,让她做出选择。

痛定思痛,她想彻底挣脱绑缚自己的绳索,决定再次远赴法国,不打算回来了。

潘赞化心里虽有万般不舍,但还是最终成全了她。

1937年9月,时隔16年之后,潘玉良再次踏上了法国这片土地。

此后,一直到去世,她和潘赞化再也没有见过面。

04

1940年6月,巴黎沦陷,潘玉良的房子和画室被德军征用,她被迫搬到巴黎郊区一幢老旧房子里。

战时的巴黎,物价飞涨,食品奇缺,饥饿和灾难困扰着潘玉良,她的生活陷入了困境,时常几天吃不上饭。

即使这种情况下,她也不把自己的画作卖给德国人,还常常创作油画,揭露德国法西斯的残忍罪行。

在法国的旅法同胞圈里,人们都知道她是个三不女人:不卖画,不恋爱,不跟画廊签订展销合约。

有一次,在得到一些钱后,她来到了一家华人开的中餐馆。

饭店的老板是早年赴法勤工俭学的同胞,名叫王守义。

他来到法国后一面勤工俭学,一面学习汽车驾驶技术,用挣来的钱资助了很多留学同胞,使他们完成学业。

觉察到就餐的潘玉良的窘境,王守义资助了她一笔钱,才帮她度过了难关。

就这样,潘玉良和王守义的交往开始变得频繁。

王守义尽管在法国多年,但仍是单身,在两人日久的相处中,王守义逐渐爱上了潘玉良。

可潘玉良却拒绝了王守义的追求,她始终认为自己是有妇之夫,没资格谈情说爱,她心底深处还时时惦记着丈夫潘赞化。

二战结束后,她得到消息,潘赞化在南京陷落后,就回到了桐城老家,但丢掉了工作,生活紧张。

她开始不断地往国内寄钱,接济潘家的生活。

潘赞化理解她一个独身女人在异国生活的不易,也希望她能早日回国。

异国生活多年,潘玉良何尝不想回国和丈夫团聚,但她还有很多工作没有完成,不想带着遗憾,空着双手回去。

等手头的工作告一段落,她想回国了,不想此时国内正处于特殊时期,政治气氛紧张,她只能打消了这个念头。

1964年,中法建立了大使级外交关系,此时的潘玉良再次看到了回国的希望。

大使馆工作人员告诉她,潘赞化早于1959年就离开了人世。悲痛之余,她回国的心情更加迫切了。

就在即将成行之际,不想她的健康却出现了问题,78岁的潘玉良不得不住进了医院。

1977年,82岁的潘玉良带着未能回归祖国的遗憾离开了人世,临终之际,王守义始终守护在她身旁。

05

潘玉良去世后,王守义卖掉了饭店,以10万法郎重金为他租了一块为期100年的墓地,并为她举办了隆重的葬礼。

一年后,王守义回国参加活动,他不负心爱女人的临终重托,把她一直珍藏的和潘赞化有关的遗物,交给了潘家后人。

潘玉良的离世,给了王守义很大的打击,深受孤独寂寞折磨的他也终于病倒了。

这时,不想一位年轻的女骗子来到了他身边,骗取了他的信任,在他临终奄奄一息之际,卷走了他全部积蓄。

王守义离世后,同胞和朋友们才发现他已一贫如洗,根本无钱购置墓地,只好商量着把他和潘玉良合葬在一起。

1984年,潘玉良在法国的遗物和遗作终于被运送回国,这也算实现了她多年的夙愿,她终于可以含笑九泉了。

潘玉良的人生是不屈的一生,是不断向命运抗争的一生,她终身所追求的独立平等的人格,也终于在她持续不断地努力当中渐渐获得,所以人不必纠结于转角处是万紫千红还是黯然荒芜,时光总会给一直走在路上的人一个恰当的交代与偿还。