近日,江苏科技大学教授、博士生导师郭某因涉嫌学术造假、侵占国家科研经费等严重问题,成为社会关注焦点。11月18日,该校通过官方微博发布情况通报,确认郭某存在严重学术不端行为,并已采取一系列处置措施,事件的后续走向与校方反思引发广泛讨论。

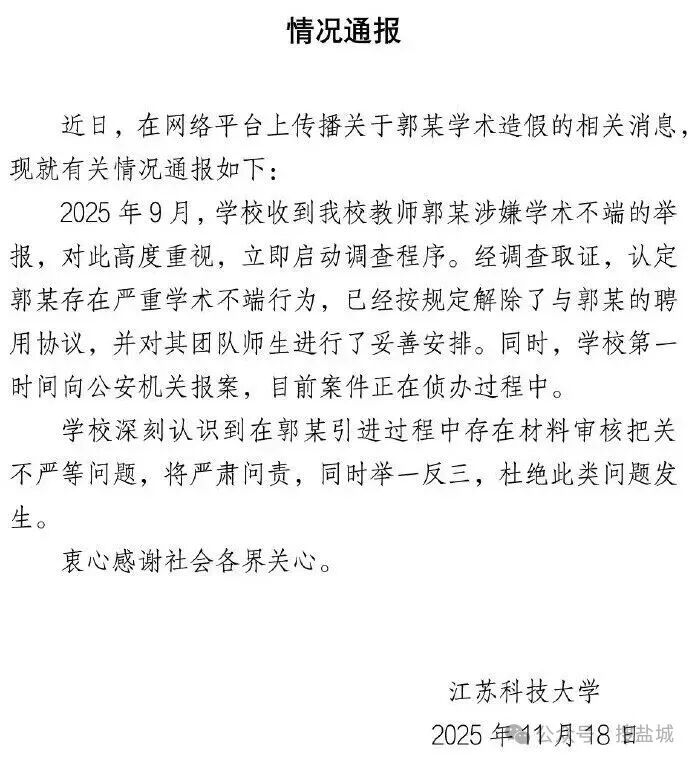

通报明确指出,2025年9月学校收到关于郭某学术不端的举报后,迅速启动调查程序。经严谨核查与取证,最终认定郭某存在严重学术不端行为,随即按照规定解除其聘用协议。

同时,考虑到事件可能涉及的法律问题,校方已向公安机关报案,目前案件正处于侦办阶段。此外,学校还妥善安排了郭某团队的师生,尽可能降低事件对教学科研工作的影响。

郭某的学术造假行为堪称触目惊心。据公开报道,他作为江苏科技大学首席科学家、材料科学与工程学院教授、博士生导师,个人简介中罗列了高考状元、国家重大人才工程A类创新人才、德国洪堡青年学者等多项耀眼头衔,甚至宣称曾获国家科学技术进步奖一等奖、二等奖。

然而,经媒体调查核实,这些荣誉多处与事实不符——其所谓的“同名获奖”实则是混淆视听的造假伎俩,仅凭他人同名便冒领奖项,以此骗取教授职位、博士生导师资格及科研项目,胆量之大、底线之低令人咋舌。

更值得深思的是,校方在人才引进过程中的审核疏漏。郭某于2023年回国加入江苏科技大学,两年间凭借虚假简历蒙混过关,直至偶然的举报才让问题曝光。校方通报中承认,在郭某引进过程中存在“材料审核把关不严”等问题,并承诺将严肃问责。

这一漏洞不仅让造假者有机可乘,更对学术生态的公信力造成严重损害——本应严谨的“学术免疫系统”反应迟缓,未能及时识别并清除“病毒”,导致不端行为长期存在。

从更宏观的视角看,郭某事件并非个例,而是暴露了学术监管体系的薄弱环节。教育部虽已出台《研究生导师指导行为准则》等规范文件,明确了导师职责与“十不得”底线,但在实际执行中,部分高校的审核机制、监督问责体系仍存在短板。

此次事件中,郭某凭借虚假头衔获取科研经费、占据重要岗位,反映出科研资源分配与人才评价机制中可能存在的漏洞,也警示我们:学术打假不能仅靠事后追责,更需强化事前审核与过程监管。

目前,案件仍在公安机关侦办中,郭某必将为自己的造假行为付出应有代价。而江苏科技大学也表态将“举一反三,完善人才引进机制”,这不仅是对此次事件的反思,更是对整个学术生态的承诺。

杜绝下一个“郭某”的出现,需要高校切实履行主体责任,严格把关人才引进的每一个环节;需要监管部门织密监督网络,让造假行为无处遁形;更需要学术界坚守诚信底线,共同维护科研环境的清朗。

学术诚信是科研事业的生命线,任何造假行为都是对科学精神的亵渎。期待此次事件能成为完善学术治理体系的契机,通过校方整改、监管强化与行业自律的协同发力,筑牢学术诚信的防线,让真正潜心治学的科研工作者得到尊重,让科研资源真正流向有价值的创新领域。

唯有如此,才能为我国科研事业的高质量发展奠定坚实基础。

(声明:文中所用图片均来自网络,如因图片使用侵犯了他人的版权或其他合法权益,请及时与我们联系,我们将尽快核实并依法更正、删除或作其他合理处置。)