文\张占峰

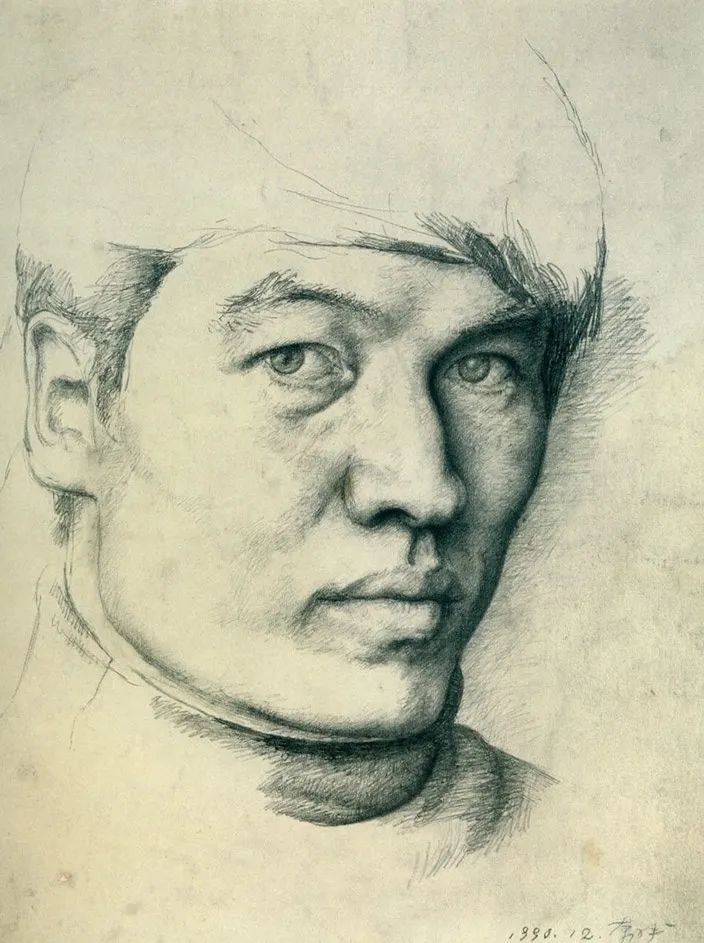

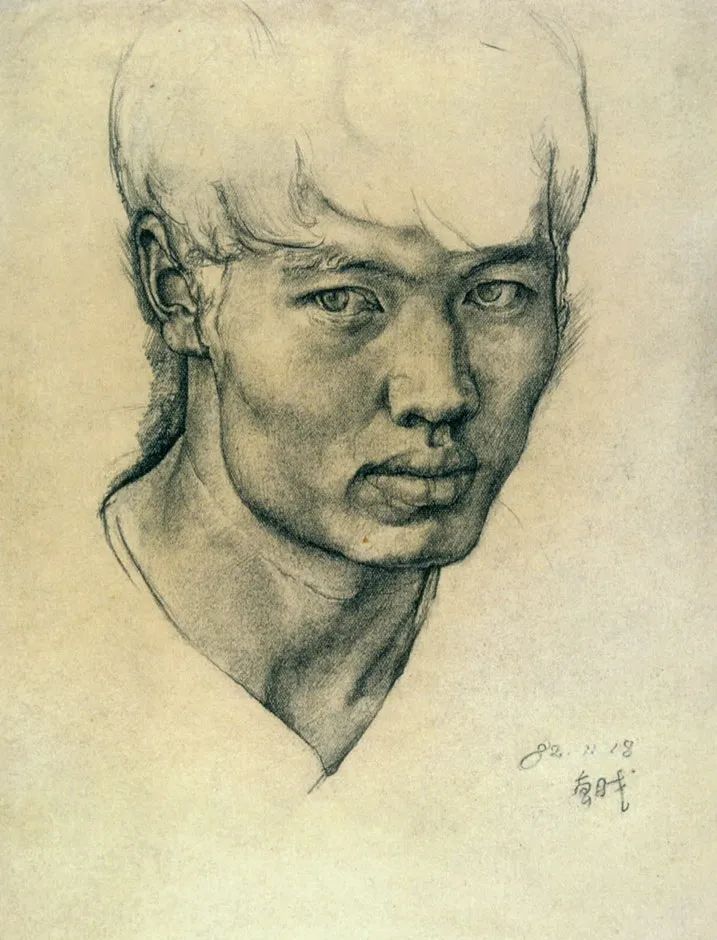

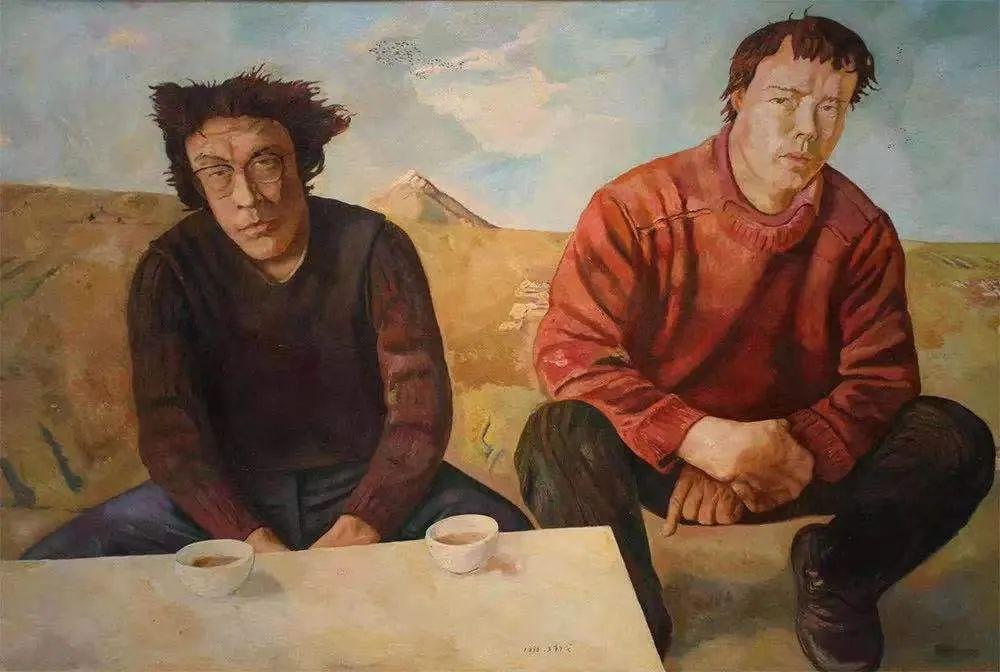

在中国当代油画领域,朝戈是一位以深刻的精神内涵与独特的艺术语言著称的艺术家。从1957年出生于内蒙古呼和浩特,到历经中央美术学院的系统学习、内蒙古师范大学的教学实践,再到足迹遍布欧美多国的艺术考察与展览,他的艺术生涯始终与对自然、时代、人性的深度思考紧密相连。无论是早期的《蒙古女像》《极端者》,还是中后期的《敏感者》《宽阔的风景》,亦或是通过坦培拉技法创作的系列作品,朝戈始终以主观化的色彩、抽象意味的线条与沉静内敛的形象,构建起一个充满历史感与存在之思的艺术世界,为观者打开了一扇通往精神静谧与心灵共鸣的大门。1982年秋,在呼伦贝尔草原

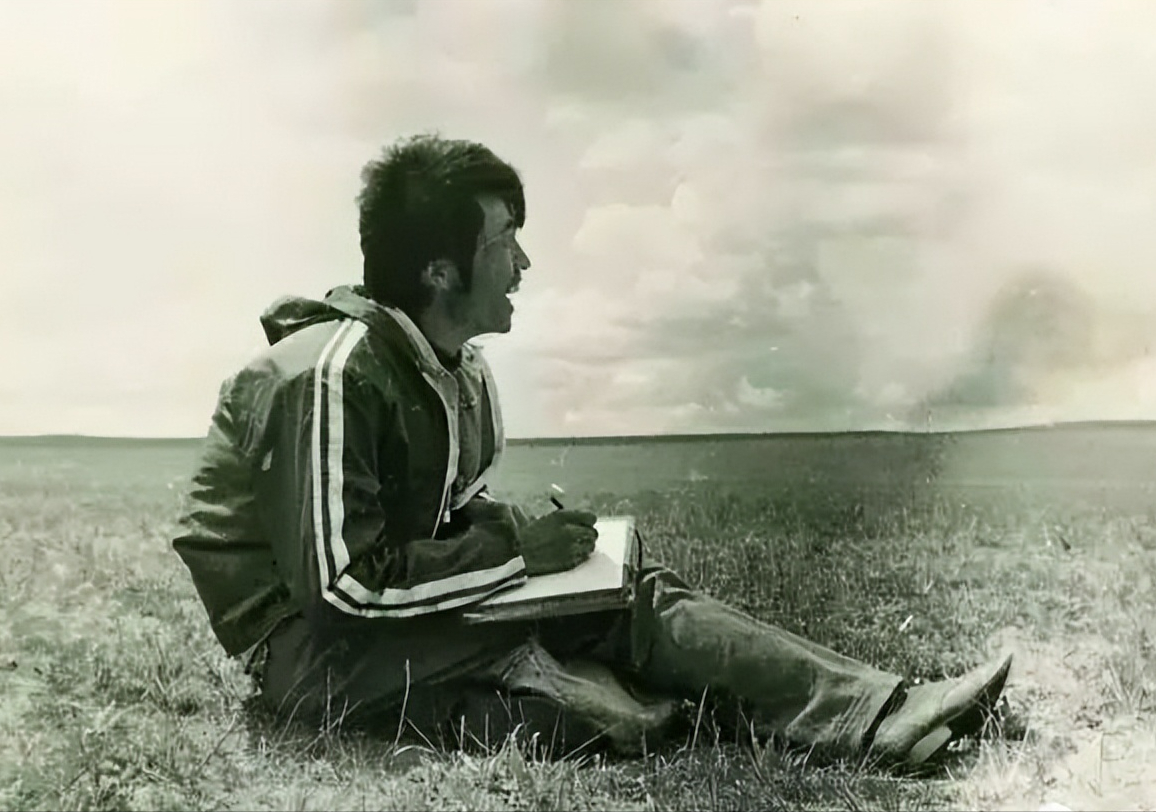

1982年秋,在呼伦贝尔草原

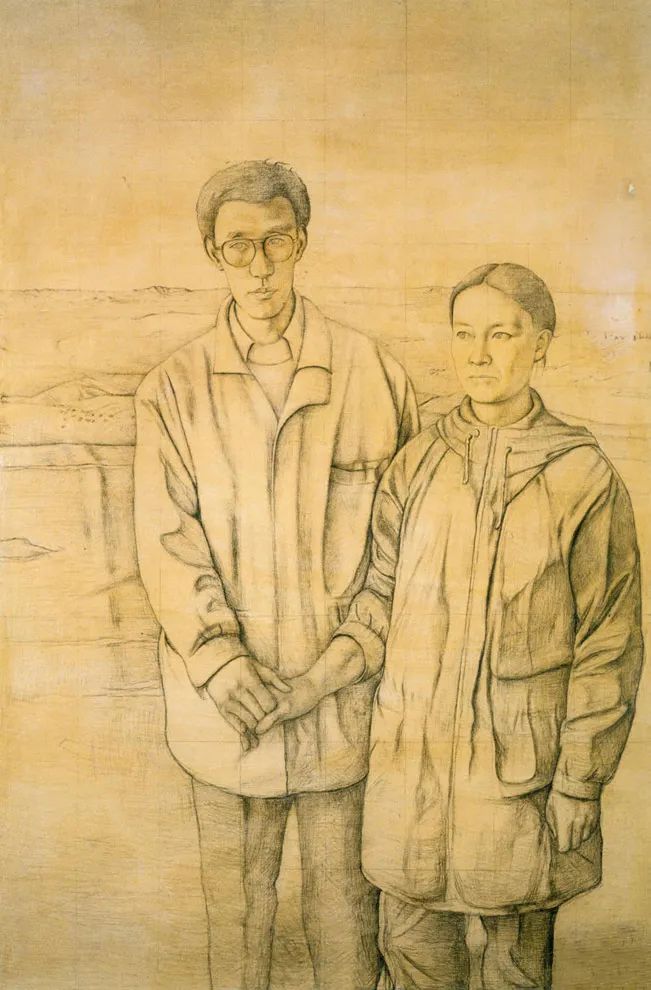

朝戈的艺术之路,始终扎根于深厚的生活土壤与系统的学术训练。1978年至1982年,他在中央美术学院油画系的学习经历,为其奠定了坚实的绘画基础。这段时期,正值中国艺术界思想解放、艺术探索蓬勃发展的阶段,中央美术学院作为国内顶尖的美术学府,汇聚了众多优秀的艺术教育家与创作者,朝戈在这样的学术氛围中,不仅掌握了传统油画的技法精髓,更培养了独立的艺术思考能力。毕业后,他前往内蒙古师范大学任教,三年的教学经历让他得以重新审视自己的艺术创作与故土文化的关联。内蒙古广袤的草原、苍茫的大漠、淳朴的民风,成为他艺术创作的重要灵感来源,那些蕴含着生命力量的自然景观与人物形象,开始在他的画布上逐渐清晰。

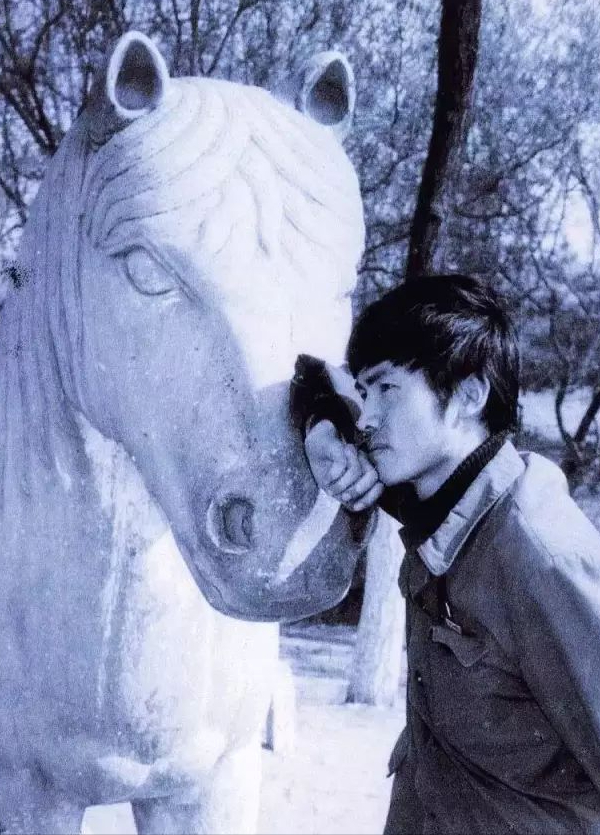

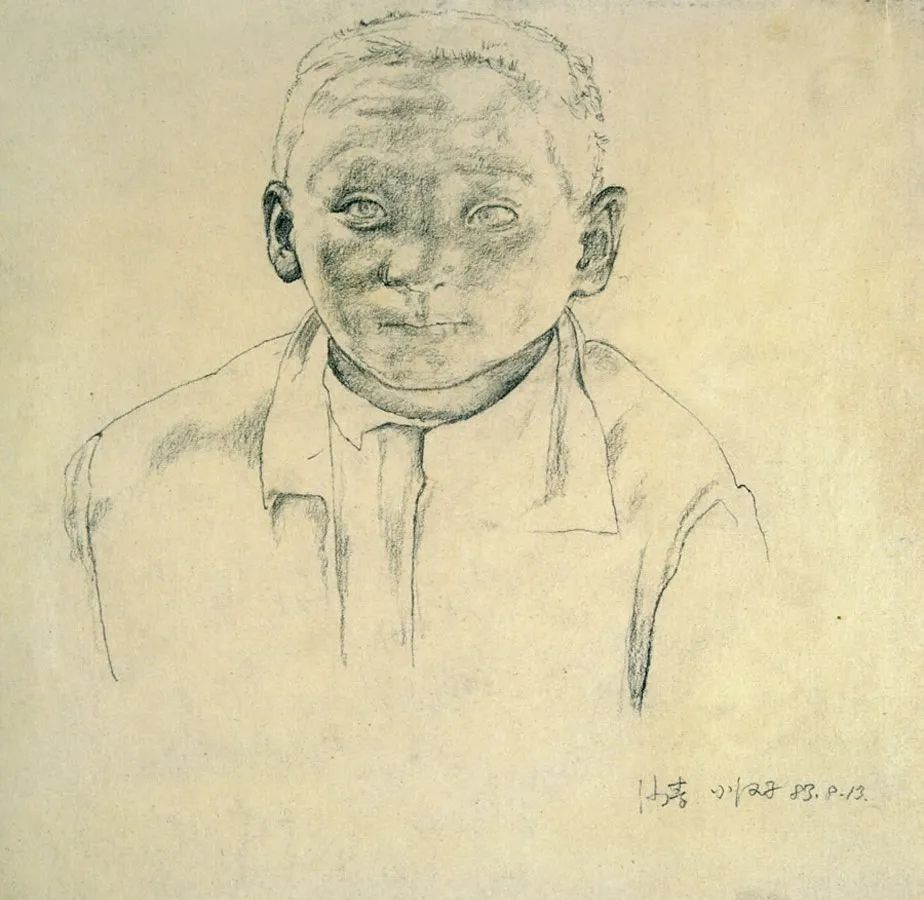

1983年,朝戈在锡林郭勒草原

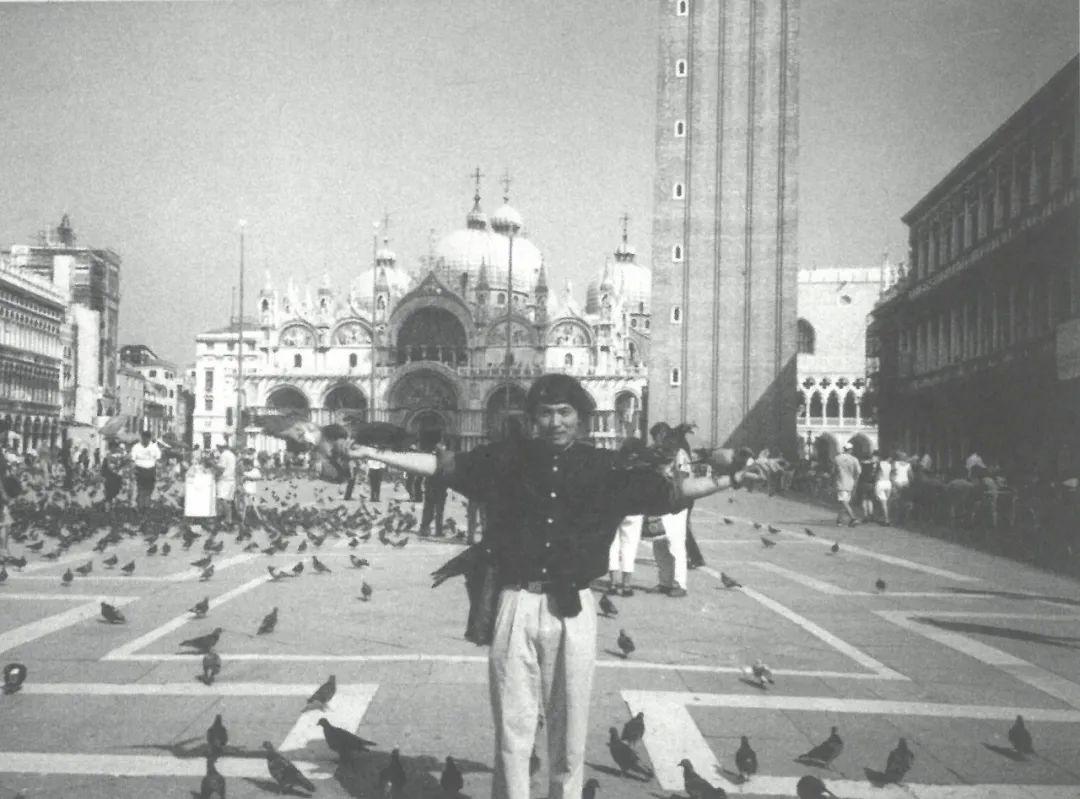

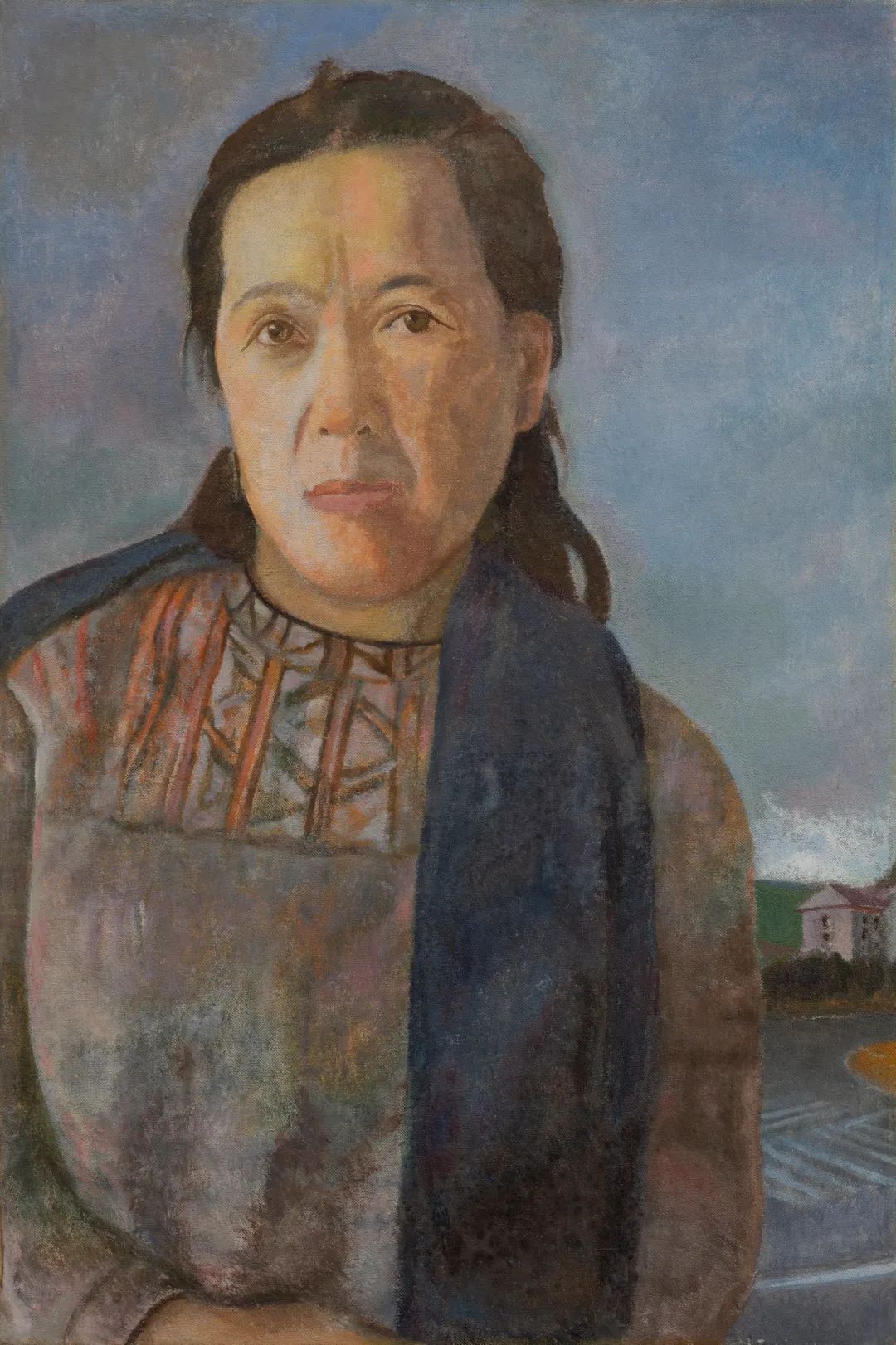

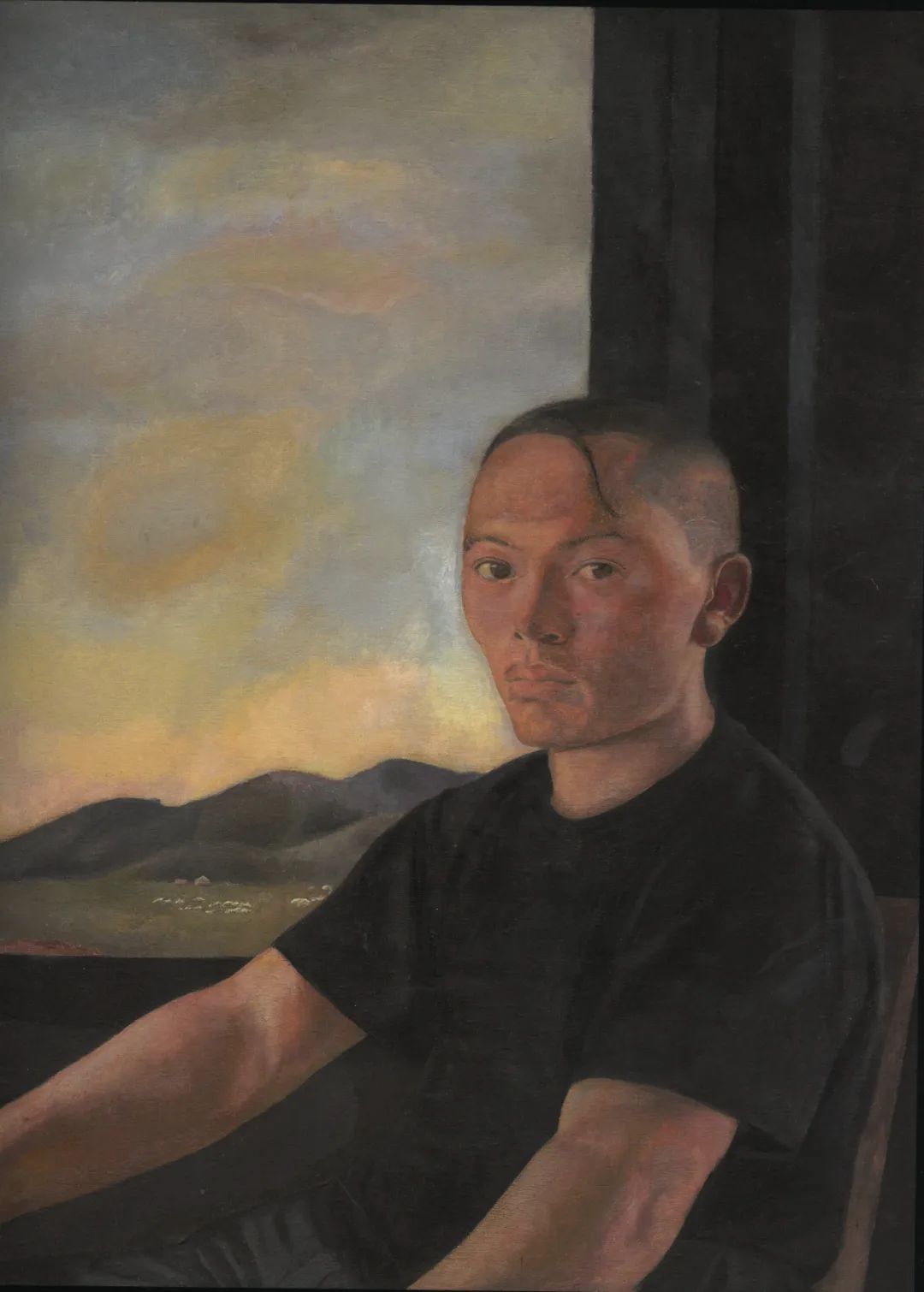

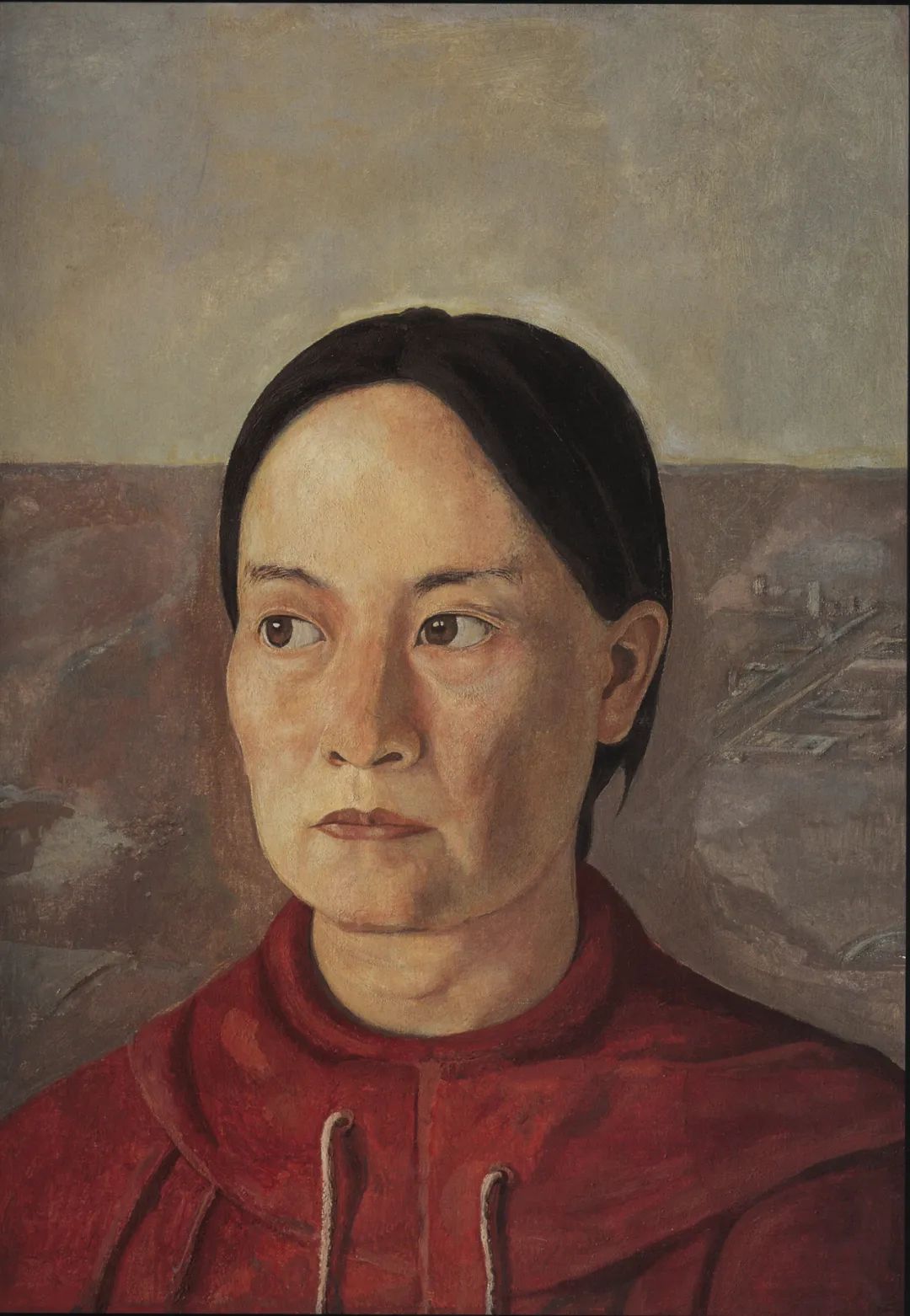

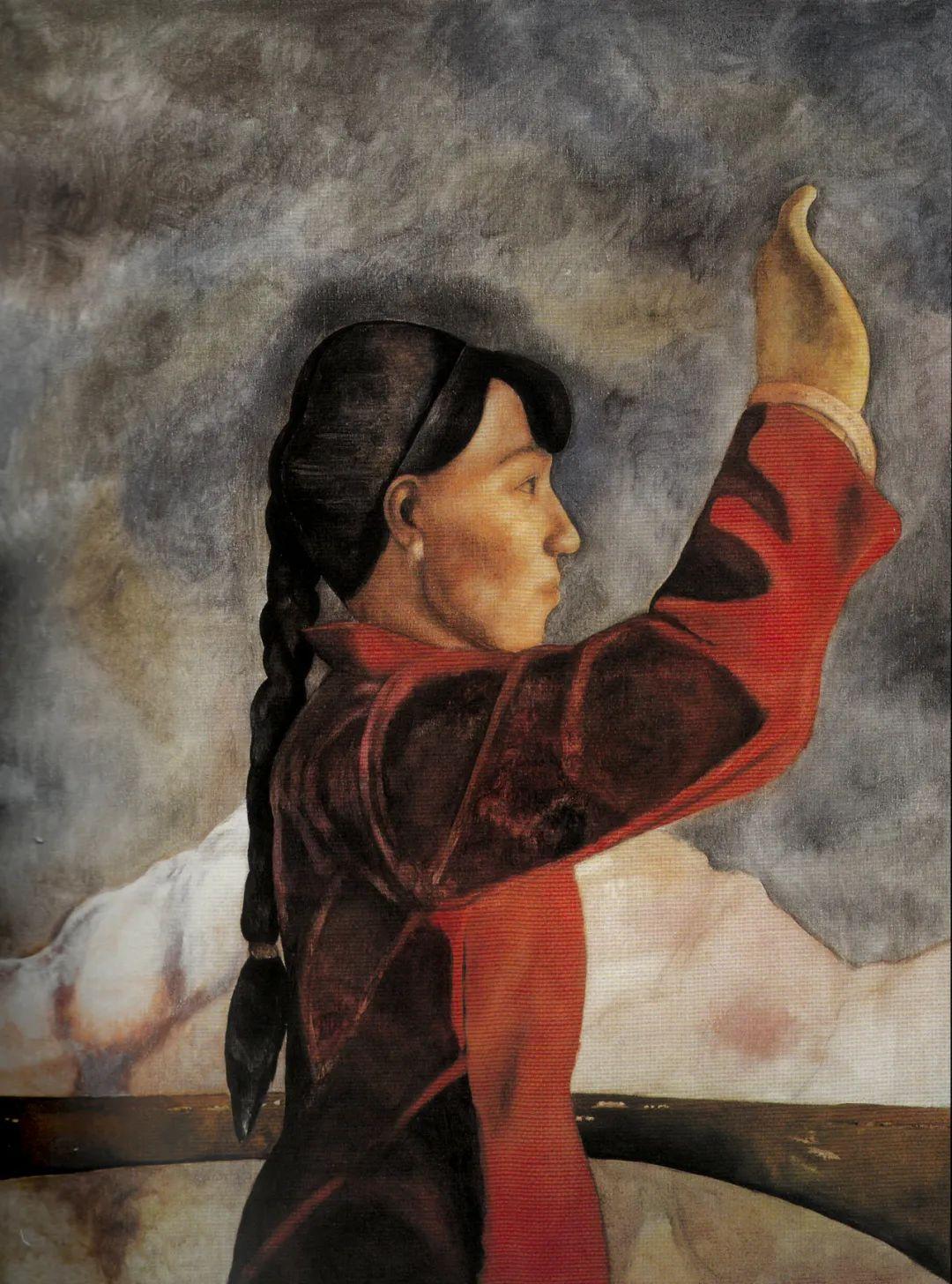

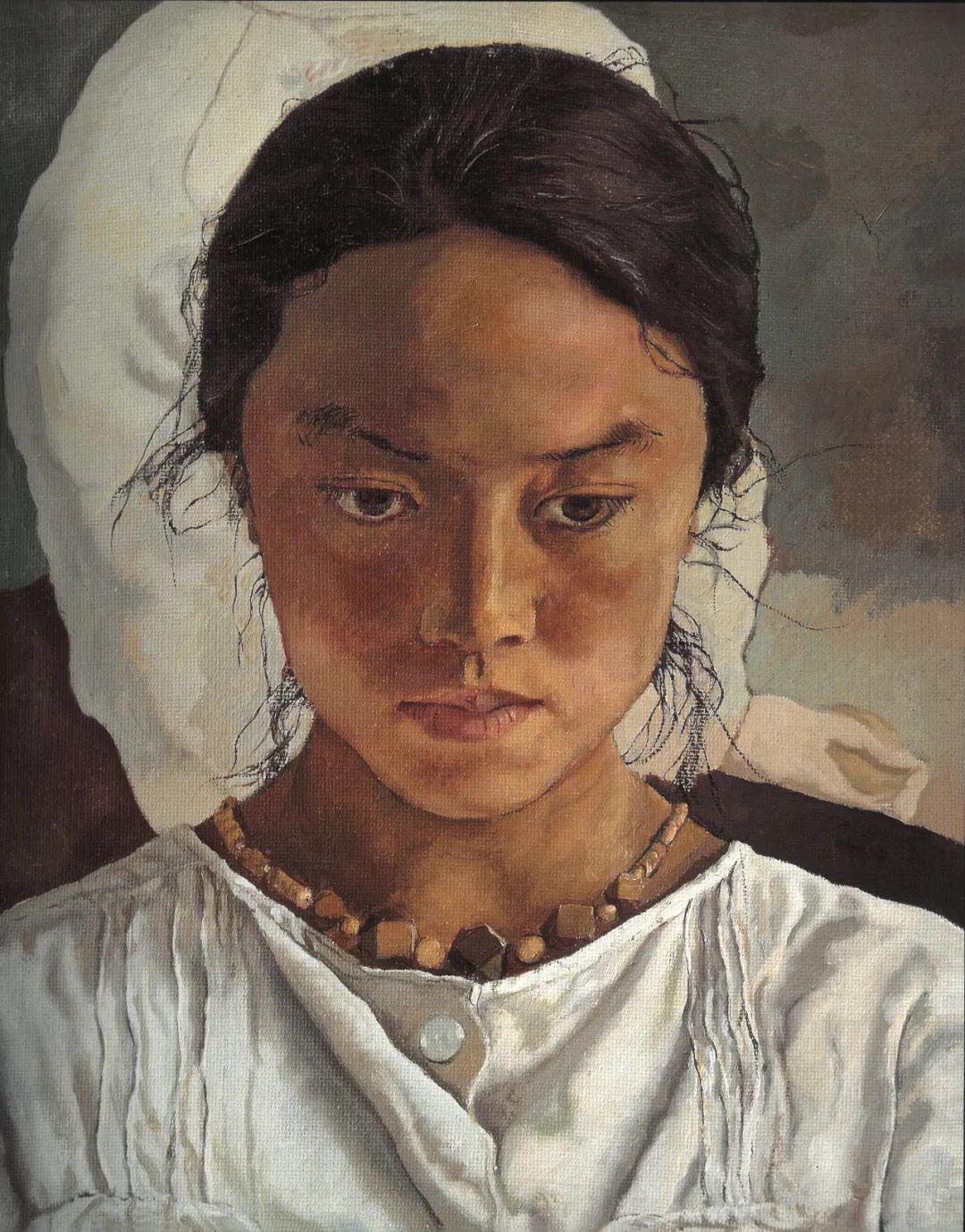

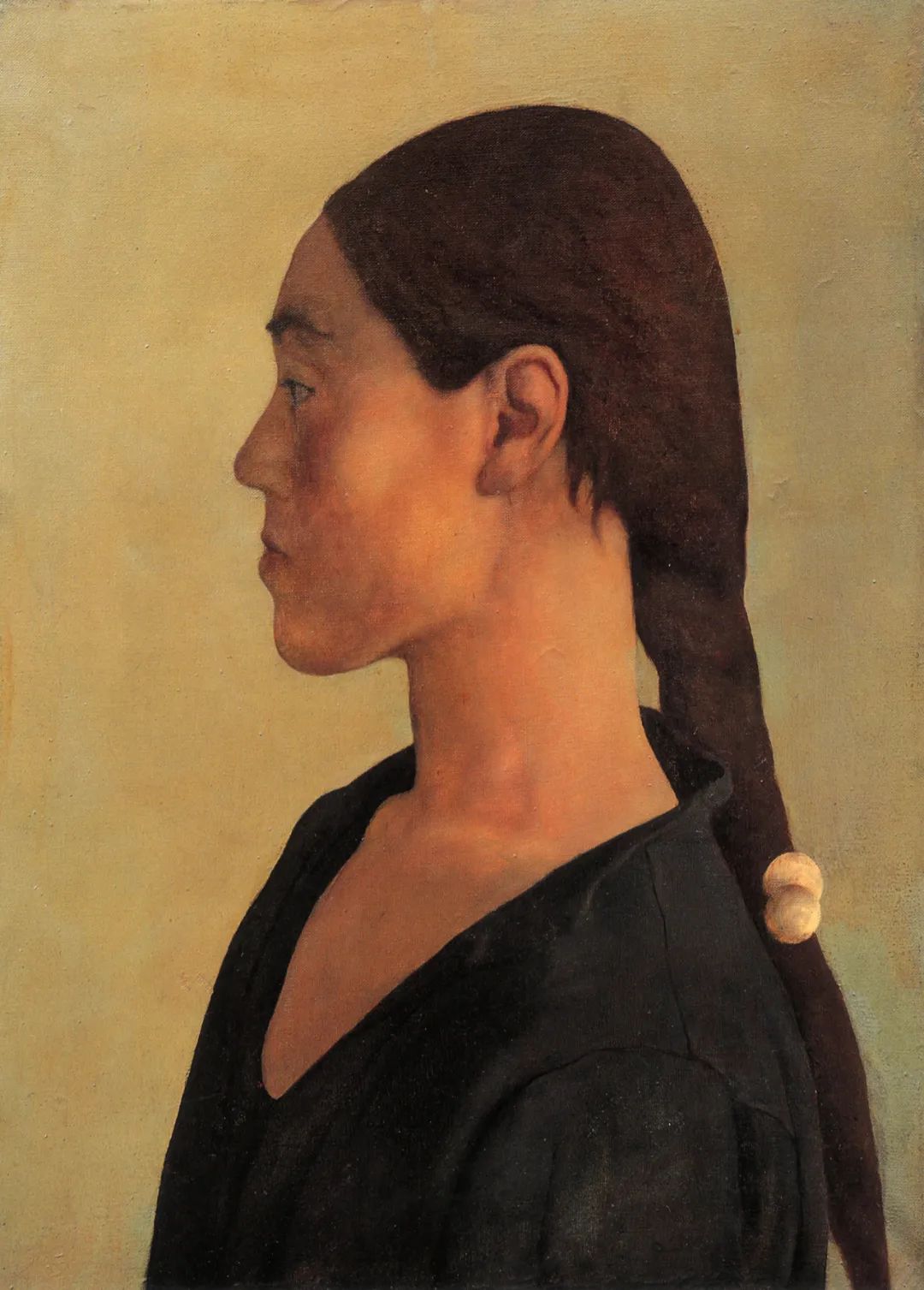

1987年,朝戈在中国美术馆参加“首届中国油画展”,并展出《蒙古女像》《极端者》等作品,这成为他艺术生涯的重要转折点。《蒙古女像》中,人物形象持重而沉静,色彩表现精微,通过对人物眼神、神态的细腻刻画,传递出一种源自草原文化的坚韧与内敛;《极端者》则以强烈的视觉张力,展现出人物内心的复杂情绪,抽象意味的线条与主观化的色彩运用,打破了传统写实油画的桎梏,彰显出他对艺术语言创新的探索。此后,他的艺术视野不断拓展,1989年赴美参加“现代中国绘画展”,1999年参加“巴黎伊西国际双年展”并考察法意两国艺术,2000年获西班牙国家奖学金赴马德里原皇家美术学院学习……这些国际交流与考察经历,让他得以直面欧洲文艺复兴以来的艺术经典,尤其是对古典绘画技法的研究,为他后期艺术风格的成熟埋下了伏笔。

1988年在北戴河旅行

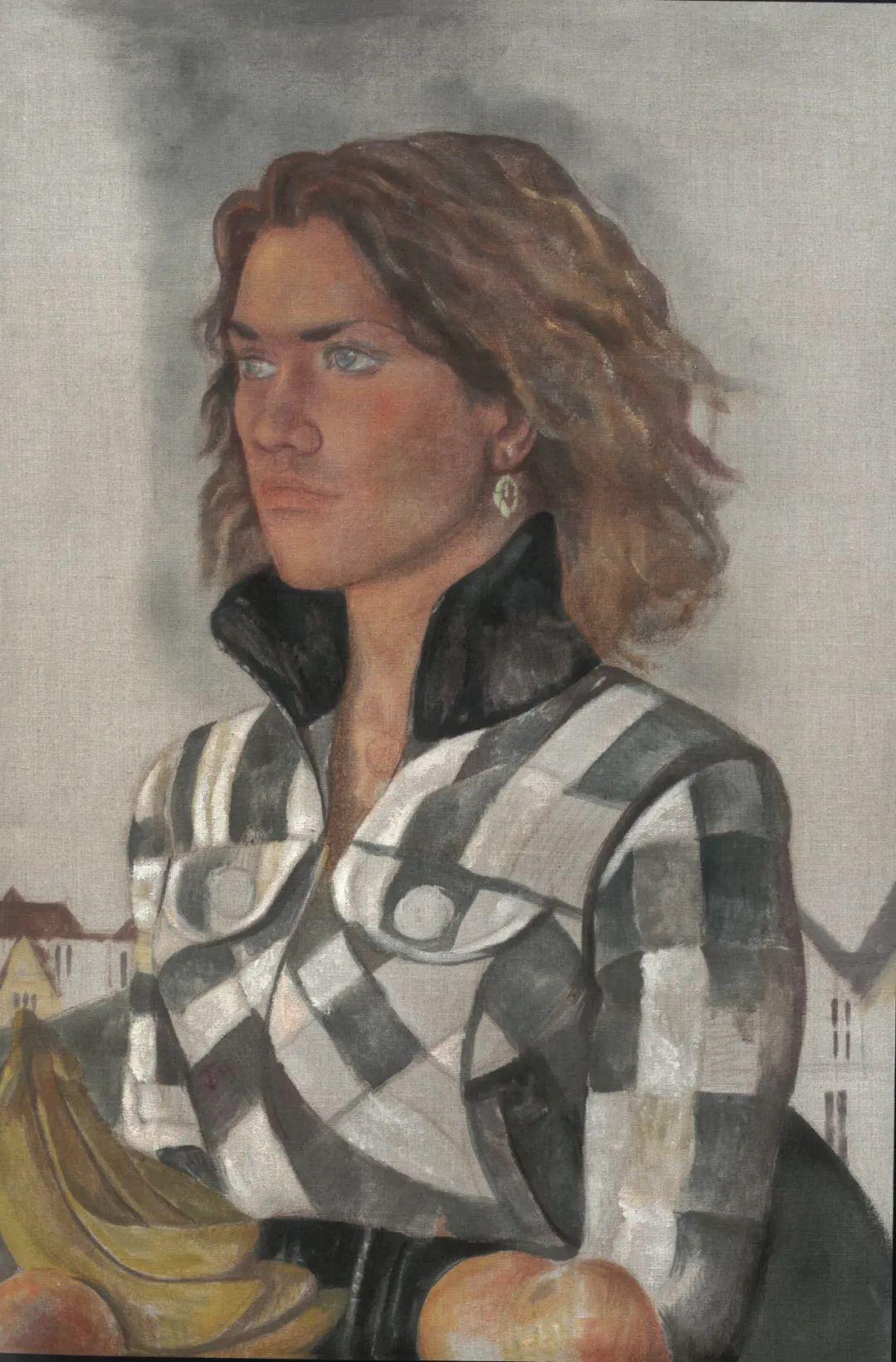

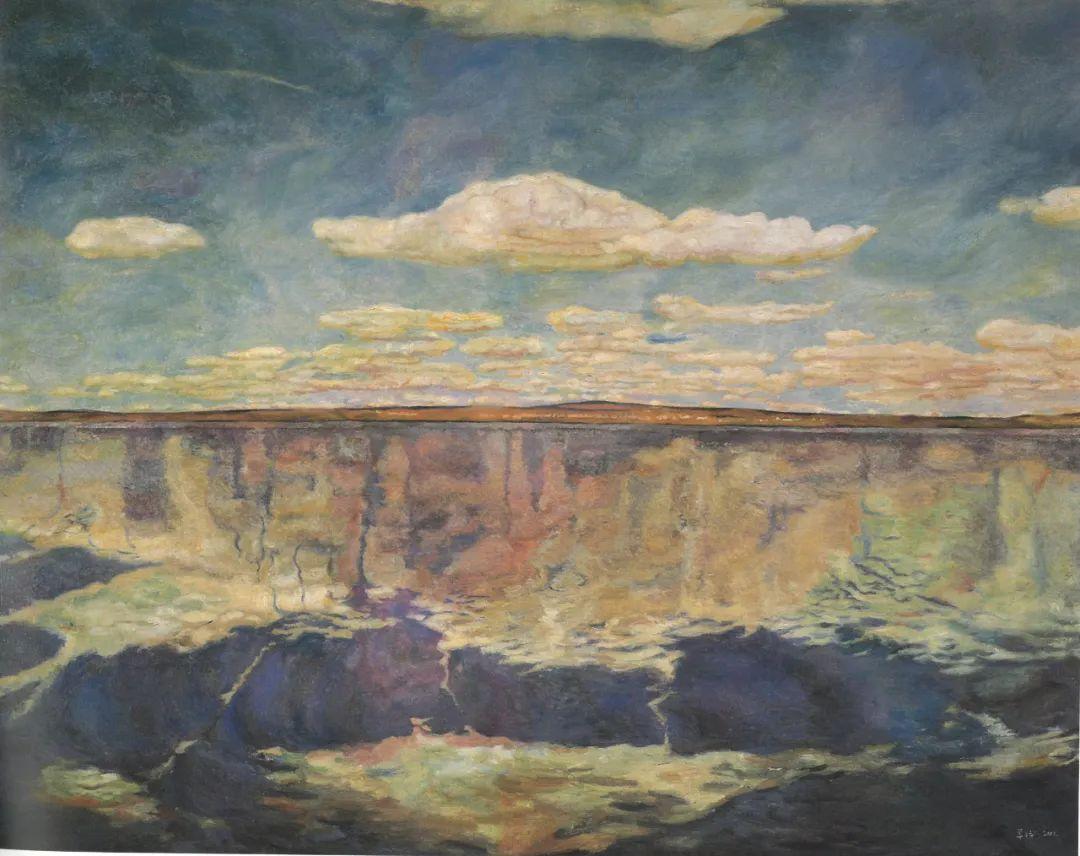

在艺术语言的探索上,朝戈最引人注目的转变,是20世纪90年代末对坦培拉技法的运用。在此之前,他以油画媒介创作,作品已展现出精湛的技巧与深刻的精神内涵,但当他深入研究欧洲文艺复兴时期的艺术时,发现坦培拉技法更能承载他对历史感与精神性的表达诉求。坦培拉技法作为一种古典绘画技法,以水调和颜料,层层罩染,能够赋予画面独特的平面性与厚重感。

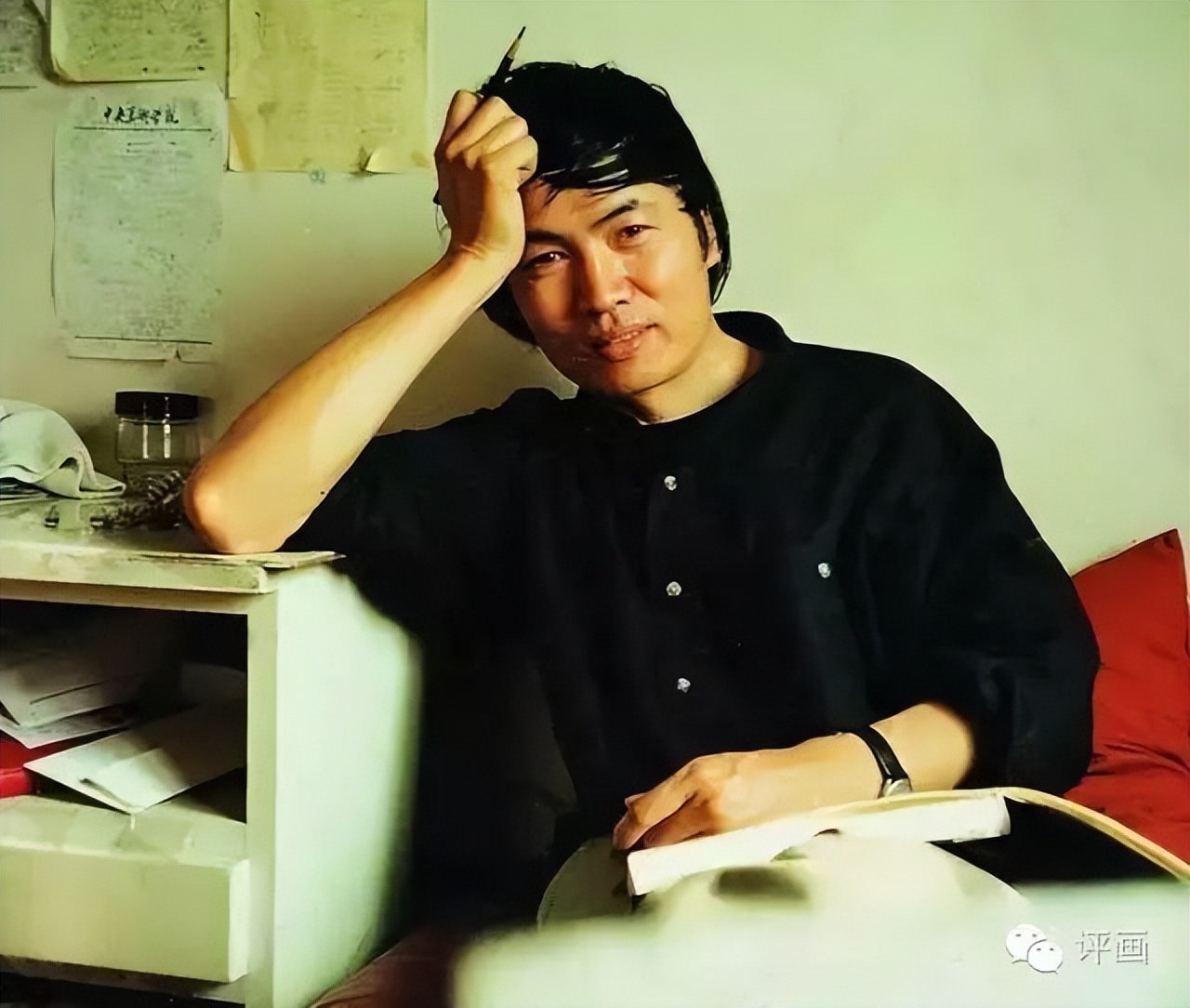

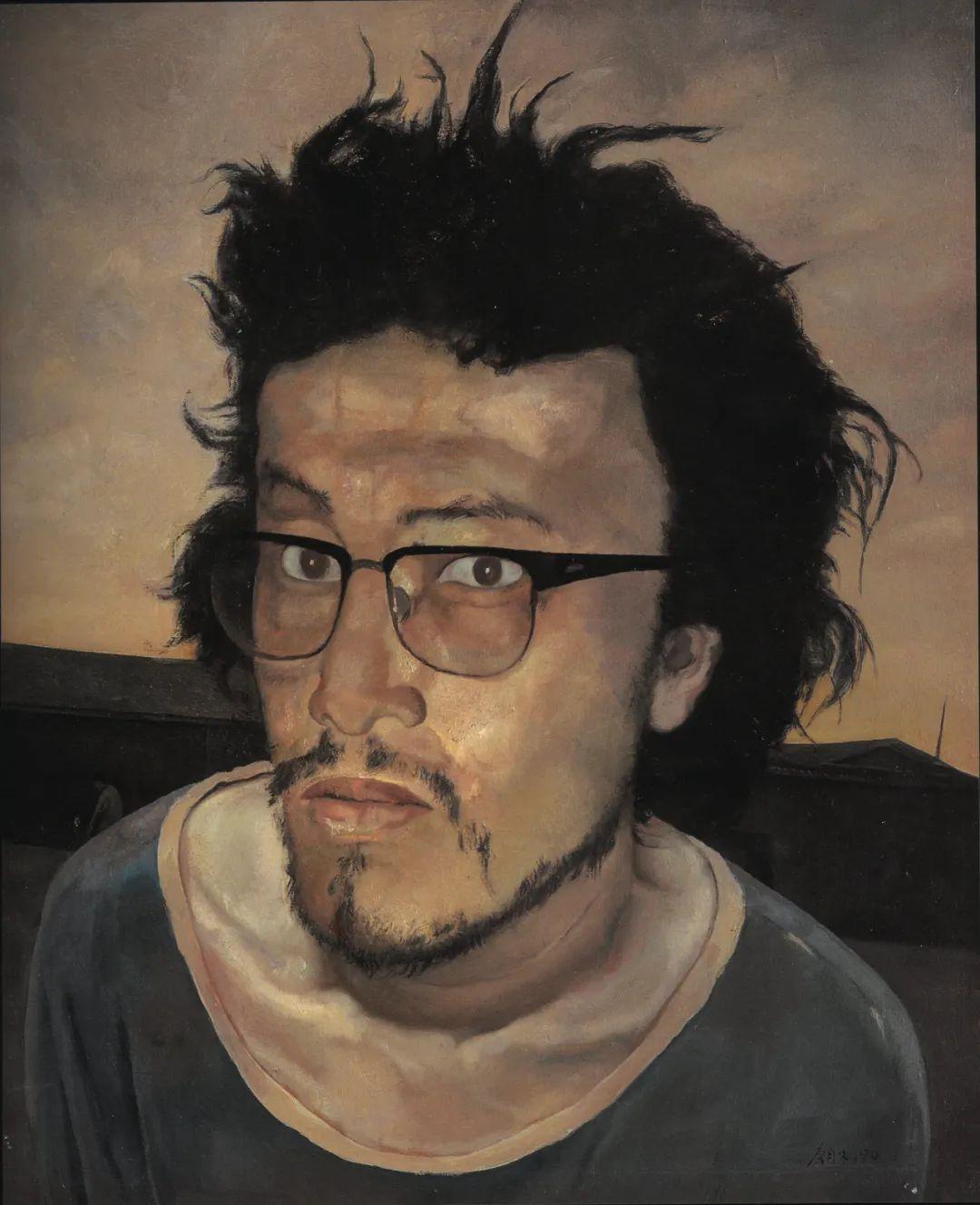

1980年在美院读大学时的照片

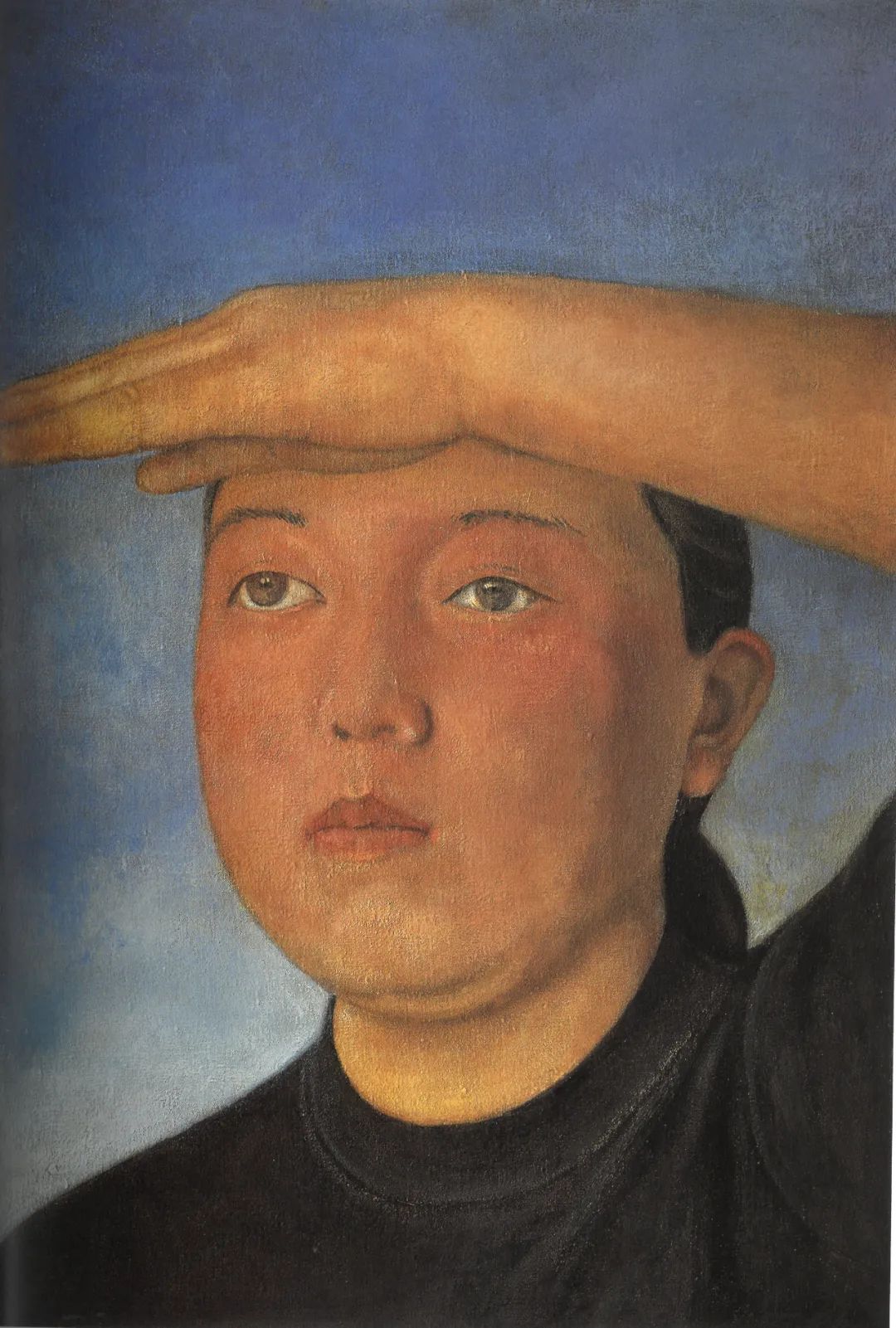

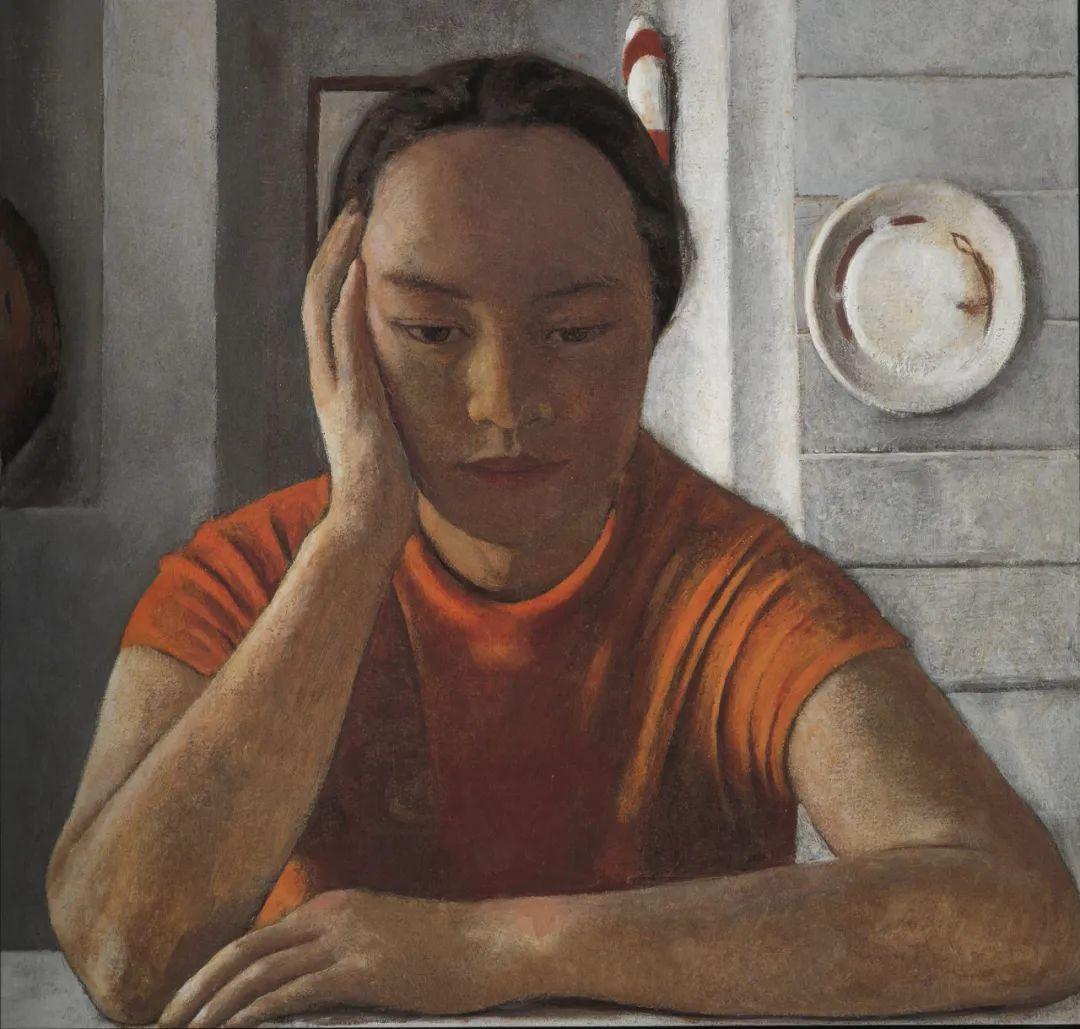

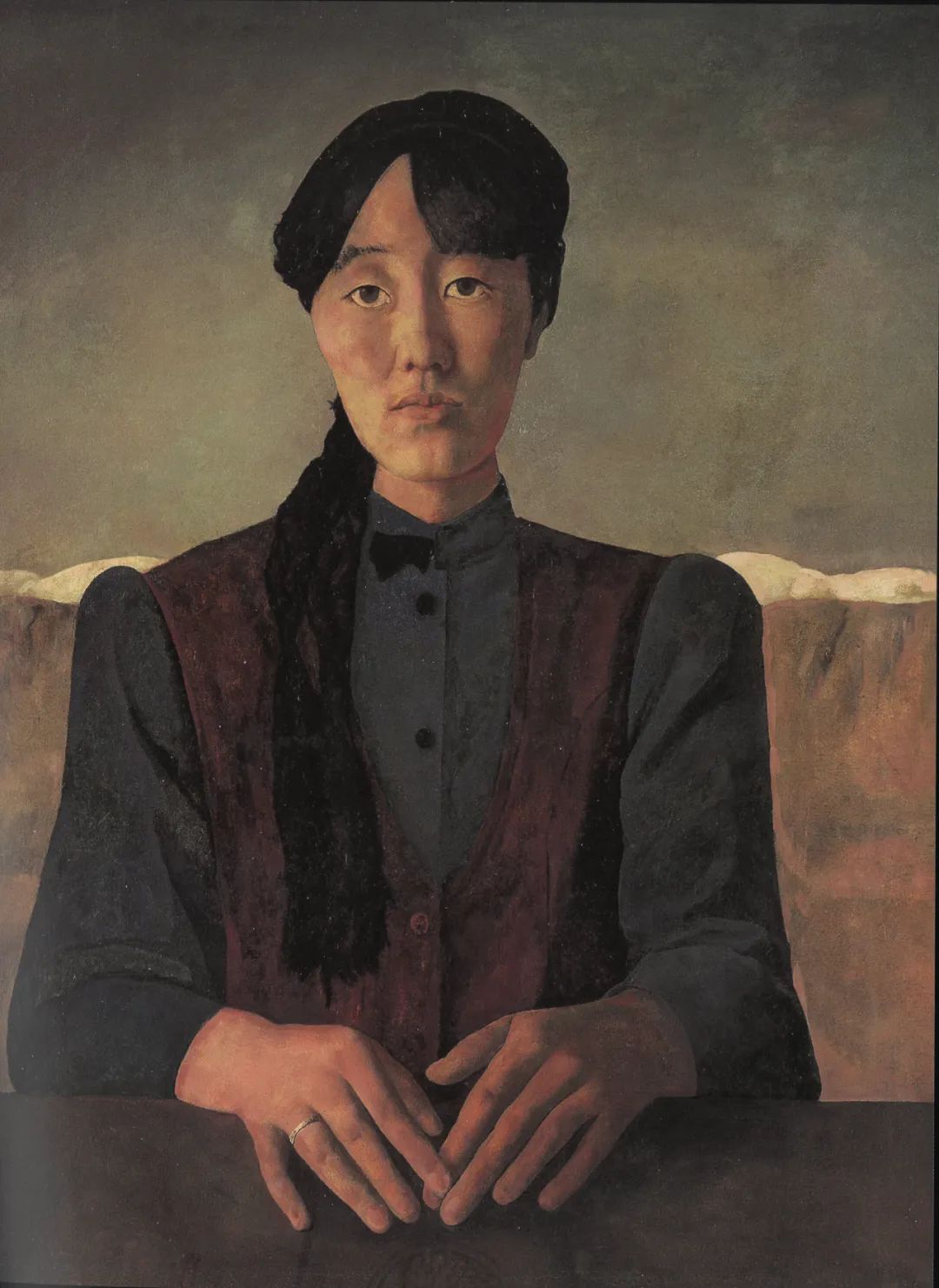

与油画的密实、光洁、逼真色彩不同,坦培拉技法降低了画面的色度,却创造出浮雕般结实的质地感与可呼吸的透气感,细腻的视觉效果让每一笔色彩都仿佛承载着时间的重量。在《敏感者》《年青的面孔》等作品中,坦培拉技法的优势被发挥得淋漓尽致:人物形象在柔和的色彩中显得愈发沉静,线条的勾勒精准而富有韵律,画面整体呈现出“统一、节奏和协调性”,观者在凝视作品时,能够轻易感受到一种超越具象的精神力量,仿佛在与画中人物进行一场跨越时空的心灵对话。

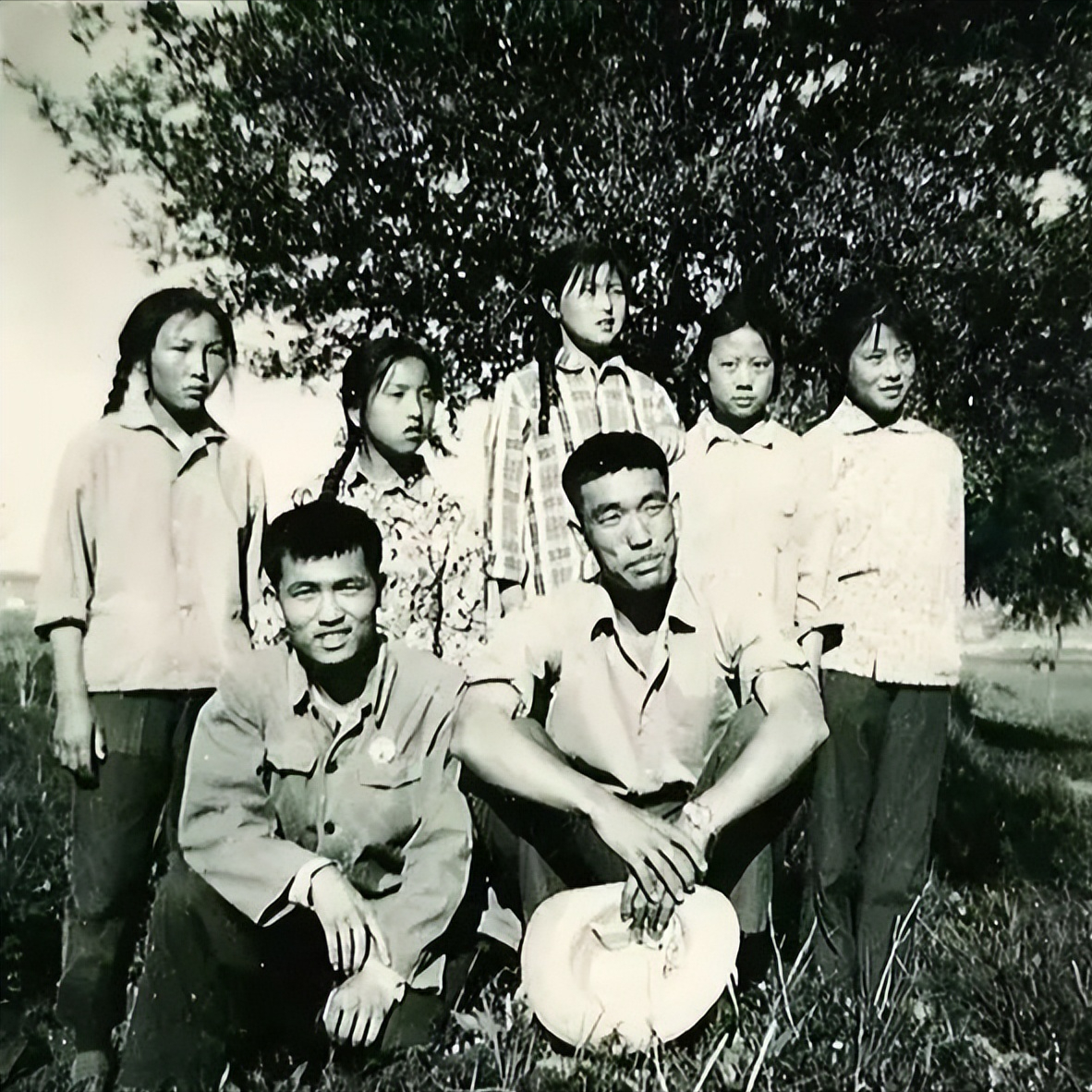

1977年,朝戈在知青年代(左二为朝戈)

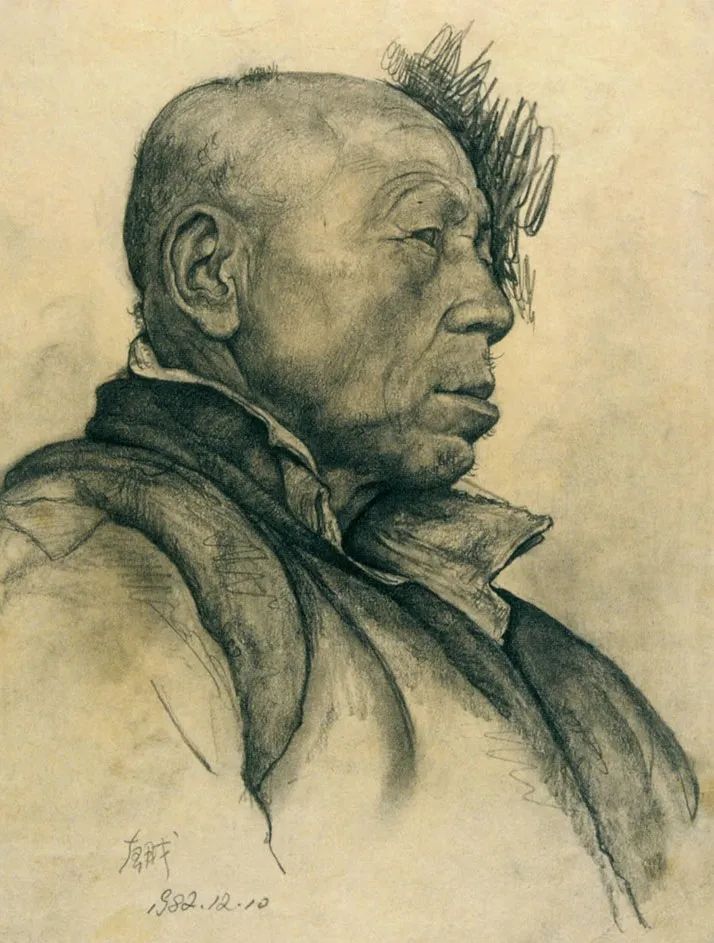

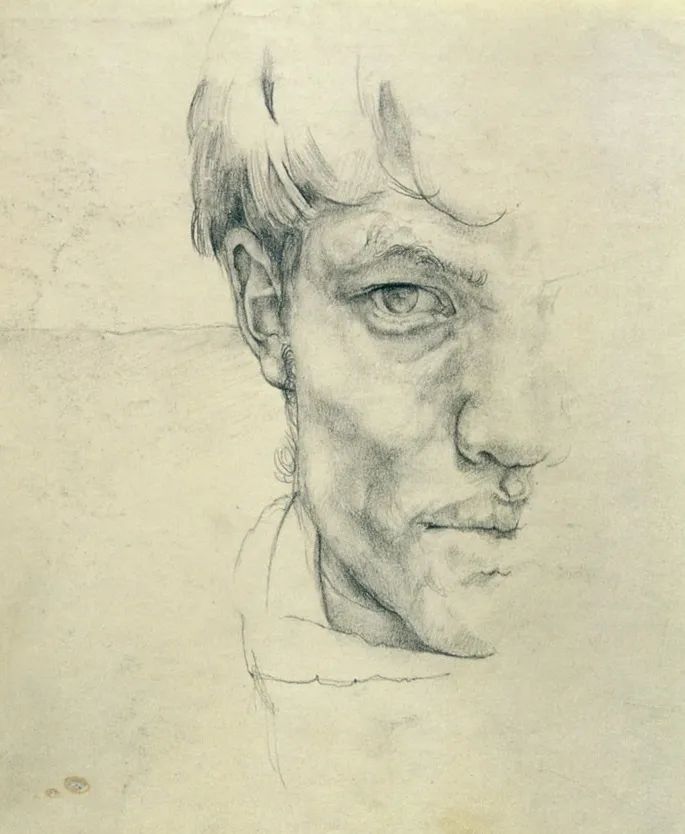

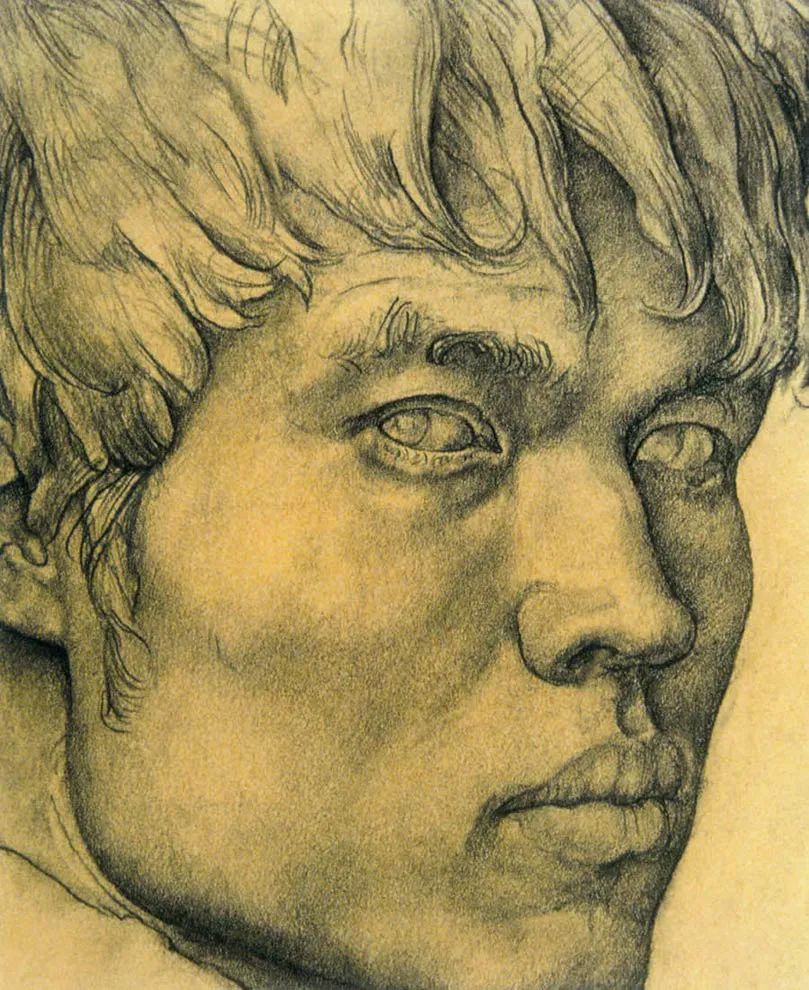

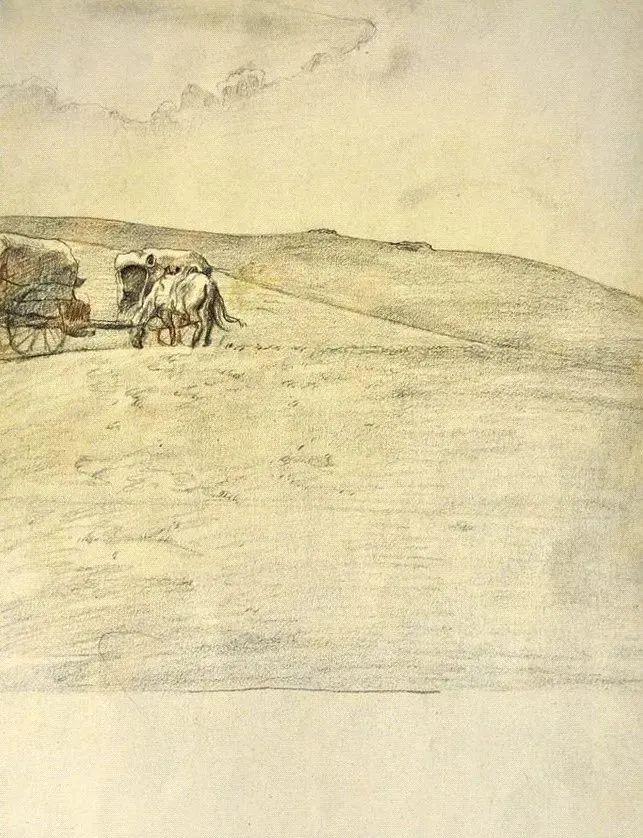

素描作为朝戈艺术创作的基础,始终贯穿于他的艺术生涯之中。他曾言“起于线条,成于造型”,一支铅笔、一张画纸,便是他探索世界、表达内心的重要工具。在向文艺复兴大师作品学习的过程中,朝戈深刻体会到素描与造型对于认识世界的重要意义,他的素描作品兼具极高的敏感度与控制力,能够从普通事物中发掘出潜在的惊人特性。

在风景素描中,他善于捕捉风的流动与阳光的闪烁,笔触在勾勒线条的同时,融入了内心与自然的和谐统一——一片起伏的草原、一朵飘荡的云彩、一座突兀的山丘,在他的素描本上不再是单纯的自然景观,而是被赋予了内在精神气息的生命载体。这种通过素描建立的独立造型方式,不仅为他的油画与坦培拉创作提供了坚实支撑,更成为他探索存在之思的重要途径:每一笔线条的轻重、每一处明暗的对比,都是他对物象本质的追问,对人的存在感的寻根溯源。

朝戈的人物作品,是其艺术精神的集中体现,具有强烈的时代感与深刻的人性关怀。他笔下的人物,或平稳端庄、表情沉静,如《蒙古女像》中展现出的精神专注与心灵静谧;或焦虑不安、陷入思索,如《敏感者》中传递出的内心挣扎与精神困惑。这些形象并非对现实人物的简单复制,而是他对时代环境与人性本质的提炼与升华。

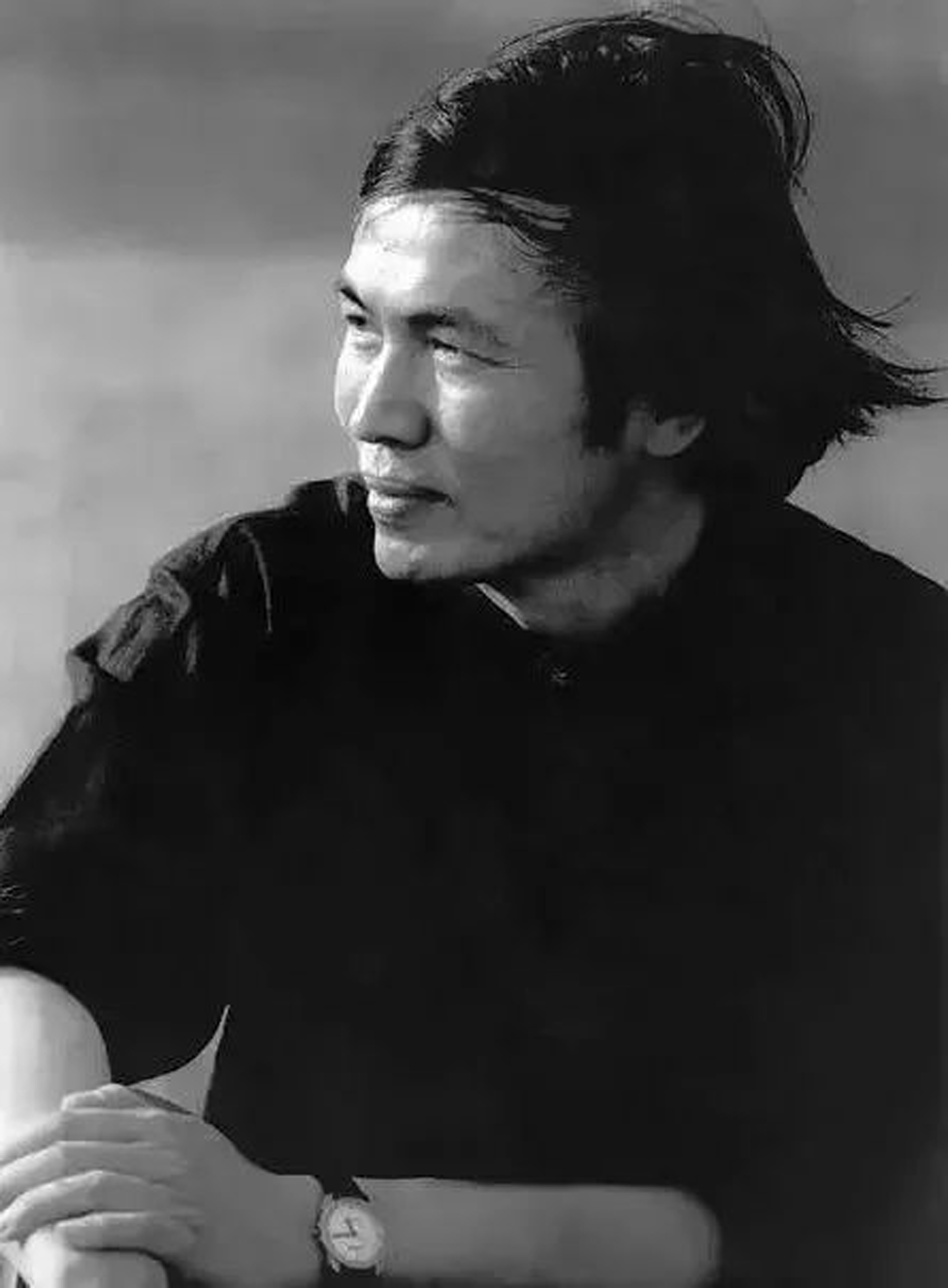

1998年在家中

在社会迅速变革的背景下,普通人面临着文化冲击与心理失衡,朝戈以画笔为媒介,将这些普遍存在的情感状态转化为具有古朴色彩与雕塑感的人物形象——粗糙的皮肤纹理、深邃的眼神、紧绷的嘴角,每一个细节都在诉说着生命的坚韧与脆弱。他的人物作品不追求视觉上的愉悦,而是致力于引发观者的心灵共鸣:在这些形象中,我们既能看到自己的影子,也能感受到人类共同的精神困境与对永恒的渴望,这种对人性本质的深刻洞察,让他的作品超越了时代与地域的限制,具有了普遍的艺术价值。

2004年12月在中国美术馆展出的“精神的维度”获得成功

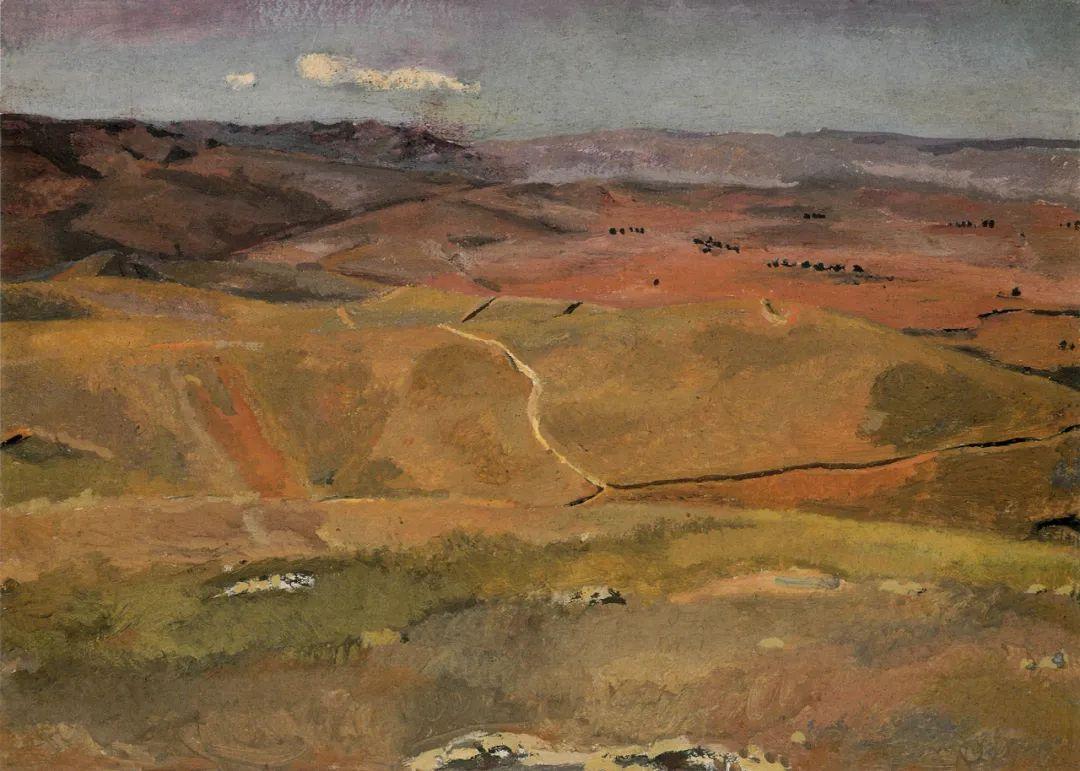

如果说人物作品是朝戈对人性的追问,那么他的风景作品则是他对自然本质与历史永恒的思考。朝戈的风景画多为大山大水,气势磅礴却又沉稳寂静,如《宽阔的风景》《红光》等作品,画面中没有喧嚣的人群,没有繁杂的景物,只有广袤的草原、苍茫的大漠、厚重的云层,却在简洁的构图中蕴含着诗意与历史的深度。他笔下的风景,并非对自然景观的客观再现,而是一种超越存在的心理诉求——大漠的辽阔象征着人类精神的无限可能,草原的沉静代表着历史的永恒,云层的变幻则暗示着时代的变迁。

2007年,荣获“2006年吴作人艺术奖”

在这些作品中,色彩不再是对自然的模仿,而是主观情感的表达:温暖的红光传递出生命的希望,冷寂的蓝色蕴含着内心的孤独,厚重的灰色则象征着历史的沉重。观者在欣赏这些风景画时,仿佛置身于时空的夹缝之中,既能感受到自然的磅礴力量,也能体会到时间的流逝与历史的沧桑,从而在内心产生一种对永恒的敬畏与对存在的思考。

朝戈

2007年,朝戈获得吴作人艺术奖,这一荣誉是对他艺术成就的高度认可;2011年,“瞬间与永恒:朝戈艺术三十年”展览在中国油画院美术馆举办,系统梳理了他三十年来的艺术创作,展现出他艺术风格的演变与精神追求的坚守。从早期对草原文化的眷恋,到中期对国际艺术语言的借鉴,再到后期对古典技法的回归与精神性的深化,朝戈始终以不可动摇的艺术立场,在作品中传递着对自然、时代、人性的敏锐感受。他的艺术带有明显的知识分子情结,不迎合市场潮流,不追逐时尚热点,而是始终扎根于对存在本质的追问——作品中透露出的焦虑、紧张或稳定、永恒的结构,既是时代的表征,也凸显了艺术作为一种语言对人类精神世界的最终关怀。

在当代艺术多元化发展的今天,朝戈的绘画艺术如同一股清流,以其深刻的精神内涵与独特的艺术语言,为我们提供了一种审视自身、思考时代的方式。他用画笔构建的精神维度,不仅连接了传统与现代、东方与西方,更连接了个体与群体、瞬间与永恒。从内蒙古草原到欧洲艺术殿堂,从油画到坦培拉,从人物到风景,朝戈始终在探索中前行,始终在追问中坚守。他的艺术告诉我们:真正的艺术不仅是视觉的盛宴,更是心灵的洗礼;不仅是时代的记录,更是对永恒的追求。在未来的艺术长河中,朝戈的作品必将以其独特的精神价值,持续影响着更多的艺术创作者与观者,成为中国当代艺术史上不可或缺的重要篇章。

张占峰 2025年8月于京华云海轩

作者:张占峰

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。 以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。 期间,他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。

这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。 所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴,既注重学术深度的挖掘,又兼顾艺术表现力的呈现,实现了专业性与观赏性的有机统一 。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力,多部被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源,为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。