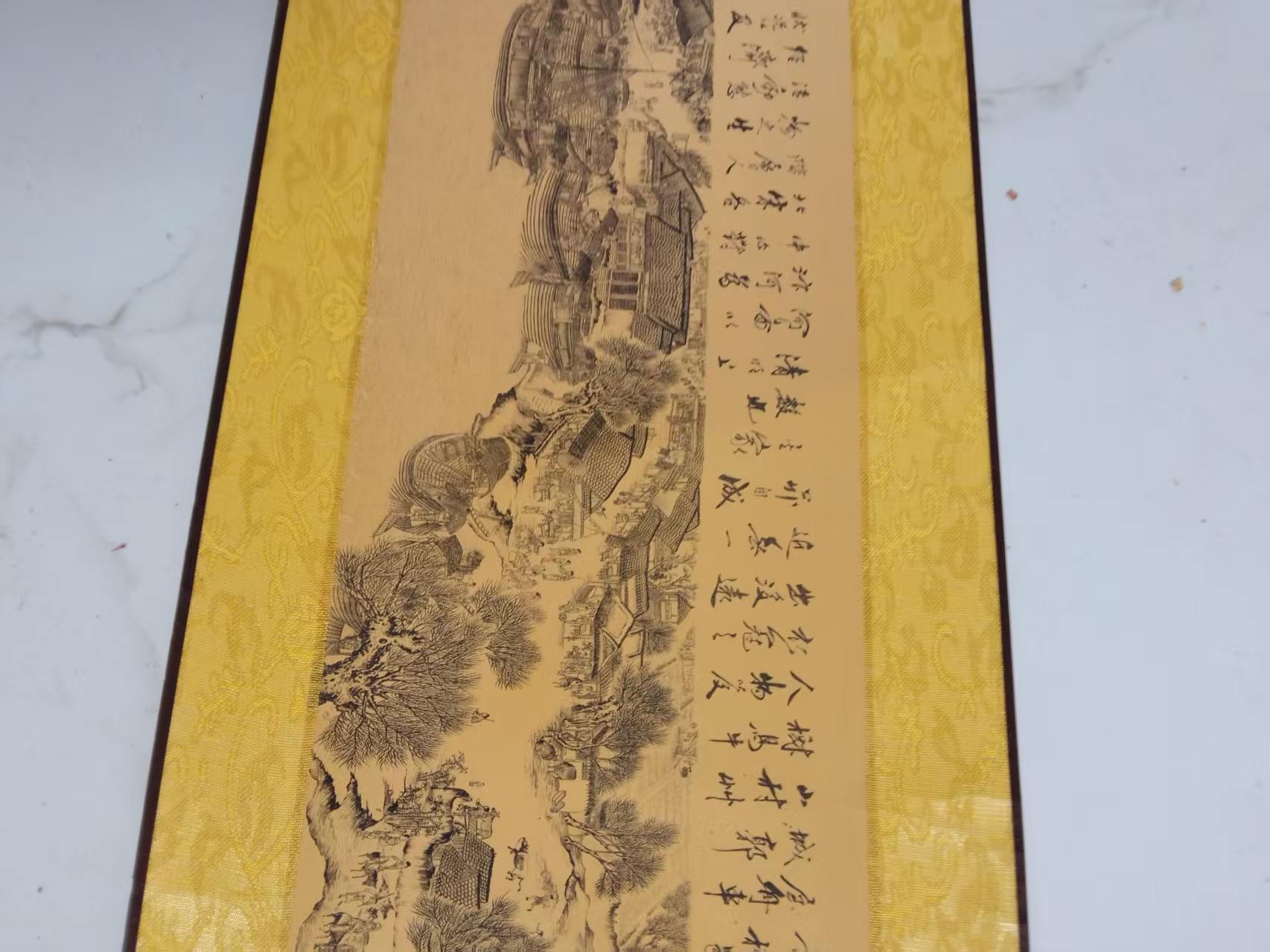

北宋画家张择端的《清明上河图》,是中国绘画史上的巅峰巨作之一。这幅纵 24.8 厘米、横 528.7 厘米的长卷,以写实的笔法,全景式地记录了北宋都城汴京(今河南开封)清明时节的市井风貌,堪称一部立体的 “北宋社会百科全书”。

它诞生于北宋经济文化高度繁荣的时代,彼时汴京人口超百万,是世界上最繁华的都市之一。张择端以细腻的观察和精湛的技艺,将汴河两岸的商贸往来、市民生活、建筑形制、交通百态一一定格,让后人得以透过纸墨,触摸那个时代的脉搏。

《清明上河图》的灵魂,在于其824 个形态各异的人物,他们并非简单的 “背景板”,而是有着各自的身份、动作与故事。

市井众生相:汴河码头,脚夫们正吃力地搬运货物;虹桥上,商贩吆喝着叫卖小吃,行人或驻足交谈,或匆匆赶路;茶馆里,茶客们悠闲地品茗聊天…… 从挑担的货郎到骑马的官差,从织布的妇人到玩耍的孩童,每个人物的衣着、神态、动作都被刻画得栩栩如生,仿佛下一秒就会从画中走出。

建筑与商贸的密码:画中呈现了北宋的民居、商铺、酒楼、拱桥等建筑,比如 “孙羊店” 的豪华酒楼、汴河上的木质虹桥(中国古代桥梁建筑的典范)。商贸场景更是丰富,漕运的商船、临街的店铺、流动的摊贩,直观展现了汴京 “工商杂处” 的经济活力 —— 汴河作为重要漕运通道,承担着江南粮食、物资向都城输送的重任,河畔的繁忙景象正是北宋商业繁荣的缩影。

隐藏的社会细节:画中还暗藏着对北宋社会的 “写实记录”,比如有人在街边占卜算命,有人在处理纠纷,甚至能看到 “消防设施”(望火楼)的雏形,这些细节拼凑出北宋都城的社会治理与民生百态。

在艺术技法上,《清明上河图》堪称 “散点透视” 的巅峰之作。张择端打破了传统山水画的构图限制,以移动的视角,将汴河沿岸的场景如 “电影长镜头” 般徐徐展开。

时空的流动感:画卷从城郊的田野开始,逐渐过渡到汴河码头的繁忙,再延伸至城内的市井繁华,既展现了空间的纵深(从城外到城内),又暗含了时间的推移(从清晨到午后)。这种 “移步换景” 的构图,让观者仿佛置身于汴河之畔,随着画面的展开,亲历一场北宋都城的 “一日游”。

笔墨的写实与写意:张择端以工笔兼写意的手法,将建筑的结构、人物的动态、自然的光影都表现得细腻入微。比如汴河上的船只,从船身的纹理、桅杆的细节到船夫的动作,都精准还原了北宋漕船的形制与航运场景;而对市井人群的刻画,则以简练的线条捕捉神态,做到 “形神兼备”。

《清明上河图》的影响力早已超越了一幅画的范畴,成为穿越千年的文化 IP。

历代仿作与研究热:自北宋以来,《清明上河图》就不断出现仿本、临本,仅故宫博物院就藏有多个版本。它也是艺术史、社会学研究的 “富矿”,学者们通过对画面细节的考证,研究北宋的服饰制度、商业规范、建筑技术甚至民俗信仰,衍生出大量学术成果。

现代传播与文创活力:在当代,《清明上河图》频繁 “破圈”:它被制作成邮票、数字长卷(如故宫的 “数字清明上河图” 互动展),还成为影视、游戏、文创产品的灵感来源。2015 年故宫《清明上河图》特展引发 “排队 6 小时看展” 的文化热潮,足以见其在大众心中的文化分量。

收藏与价值的象征:作为中国书画的顶级珍品,《清明上河图》(真迹藏于故宫博物院)是国家一级文物,其艺术价值与历史价值难以估量。它不仅是艺术杰作,更是中华文明的精神符号,代表着中国古代绘画写实精神的高峰。

当我们凝视《清明上河图》时,看到的不仅是一幅画,更是一座 “活” 的北宋城市。它让我们得以窥见:

北宋都城的商业活力:打破 “市坊分离” 的传统,商铺临街而设,市井烟火气十足;

市民阶层的生活图景:不同职业、身份的人在城市中共生,展现出北宋社会的开放性与包容性;

中华文明的写实传统:以客观、细腻的笔触记录时代,让艺术成为历史的 “见证者”。

千年后的今天,汴河早已改道,汴京的城楼也已湮灭,但《清明上河图》仍如同一座时间胶囊,将北宋都城的繁华、市井的喧嚣、人性的鲜活永远封存。它不仅是中国艺术的瑰宝,更是全人类了解古代中国社会的一扇窗口 —— 在纸墨的晕染间,我们与千年前的汴京市民,完成了一场跨越时空的对话。