他是中国电影界的三朝元老;

他仅凭一部戏就让人记住了一辈子;

他在戏里演活忠魂丁汝昌;

他在戏外守护两段半世情。

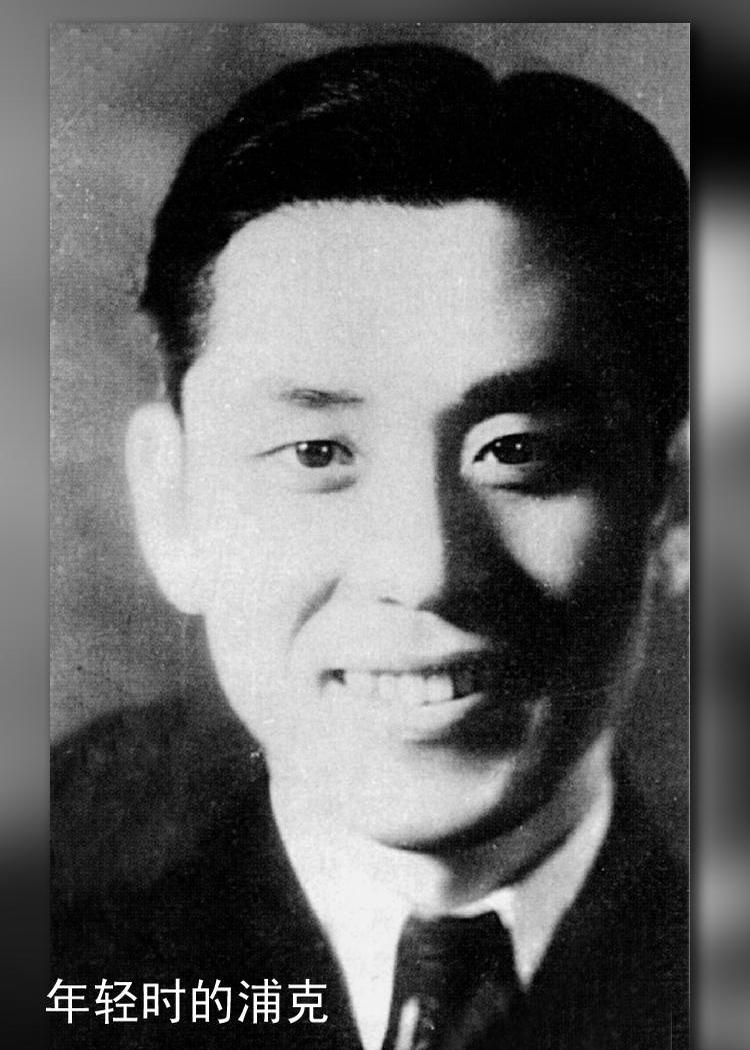

他就是演员浦克。

浦克,这个名字对于年轻一代或许有些陌生。

但当他化作《甲午风云》中那位悲壮凛然的北洋水师提督丁汝昌时,形象便瞬间穿透时光,烙印在民族的集体记忆里。

他的离世,曾让无数人感叹一个时代的渐行渐远;而他的一生,则如同一部厚重的胶片电影,演绎着如何在时代的洪流中,既忠于艺术,也忠于内心。

1916年,浦克出生于山东。

在那个民生多艰的年代,他的家庭条件相对优渥,父母早已为他规划了一条承袭家业、安稳经商的传统路径。

然而,少年心中早已埋下异样的种子。齐鲁大地的文化底蕴与对戏曲艺术的天然亲近,让他内心涌动着一股难以名状的表演渴望。

这份对表演的渴望,与父辈给他设定的未来完全不搭边。

十九岁,一个充满无限可能的年纪。浦克做出了人生中第一个重大决定,只身一人,远赴陌生的沈阳。

前方是迷茫,身后是既定的安稳,他选择了未知。这座城市于他而言,并非明确的终点,而是一个追寻内心想法的起点。

然而命运的车轮在1938年发生了关键性的转折。

满洲映画株式会社招募演员。这个机会,像一道光,照亮了他心中朦胧已久的艺术梦想,他毅然投身其中。

初入影坛的浦克,与无数追梦者一样,经历了漫长的龙套生涯。没有台词的角色、转瞬即逝的镜头,构成了他演艺生涯的起点。

但他珍视每一次站在镜头前的机会,无论角色多么微小。他坚信,表演的殿堂没有捷径,唯有在一次次实践中淬炼,在一次次复盘反思中成长。

这份近乎笨拙的坚持与执着,成为他穿越迷茫与困境的内在动力。

汗水终将浇灌出果实。他的表演技能日益精进,对角色的理解与把控能力逐渐凸显。

从默默无闻的背景板,到拥有台词、乃至重要角色的演员,浦克完成了职业生涯的关键蜕变。《真假姐妹》作为他的成名之作,让他开始在影坛崭露头角,获得了业内外的关注。

自此,他的戏路愈发开阔,选择也更为自主,逐步确立了自己在电影界的地位。

若论浦克艺术生涯中最璀璨的明珠,当属在经典影片《甲午风云》中对丁汝昌的塑造。

他并未将这位历史人物简单处理成一个符号化的悲剧英雄,而是深入其内心世界,刻画出了在腐朽王朝与强敌压境的双重困境下,一个军事统帅的忠诚、无奈、悲愤与决绝。

他的表演沉稳内敛,却蕴含着巨大的情感张力,让丁汝昌的形象充满血肉,极具说服力,从而超越了电影本身,成为矗立在观众心中一座不朽的丰碑。

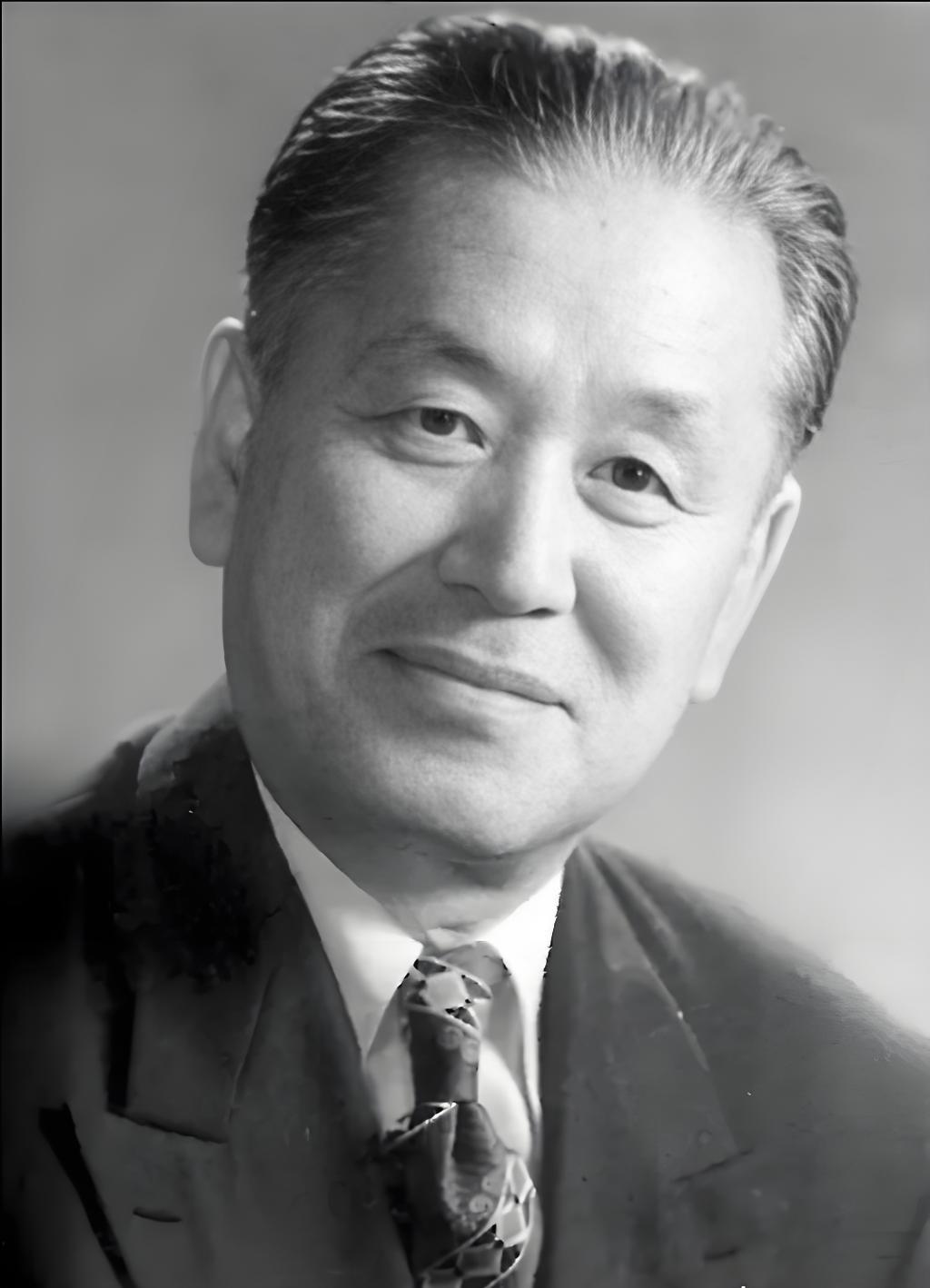

浦克对中国电影的贡献,不仅在于留下了一系列经典角色,更在于他作为老一辈艺术家所秉持的专业精神与探索态度。

他的戏路宽广,不拘一格,始终在表演艺术上孜孜以求。

1991年,他荣获中国电影表演艺术学会“金凤凰奖”特别荣誉奖,正是行业对他数十年艺术成就与追求的崇高致敬与肯定。

他用自己的职业生涯,诠释了“演员”二字的含金量有多重要。

浦克的人生信条是:“永远要忠于和自己在一起的人。”这句话,他在光影之外,用整整一生进行了实践。

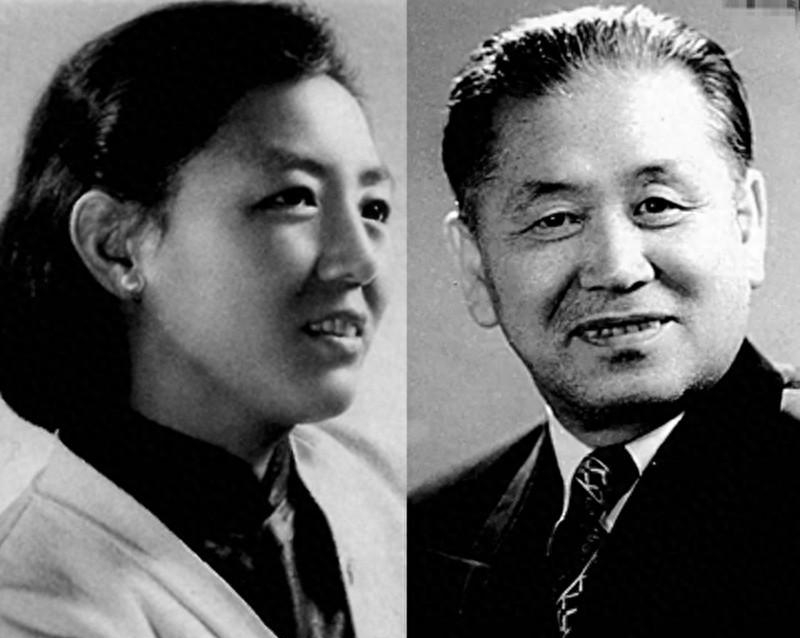

他的第一段爱情,始于1939年,与演员夏佩杰的相遇。

同为圈内人,他们更能理解彼此光鲜背后的艰辛与热爱。夏佩杰性格灵动,与浦克的沉稳相得益彰。

在拍摄《荒唐英雄》时,浦克曾因日本导演的严苛要求,面临生命危险,夏佩杰的担忧与泪水,是他们风雨同舟的见证。

婚后,夏佩杰为了支持丈夫的事业,毅然选择将重心转向家庭,成为他坚实的后盾。

而浦克,同样珍视这份感情,无论在事业上取得何等成就,始终对妻子怀有深切的爱与感恩。

1946年,在拍摄《松花江上》时,已有身孕的夏佩杰仍每日为浦克送饭,那份日常的温暖,是他们相濡以沫五十二载深情的最好注脚。

1991年,夏佩杰的离世,带走了浦克半生的陪伴,留下了无尽的思念与孤寂。

然而,生命的风霜并未剥夺他再次拥抱温暖的勇气。在儿子的撮合下,退休教师张晶走入了他的晚年。

这位有涵养的女性,欣赏他的艺术,更理解他的内心。他们的结合没有喧嚣的仪式,只有平淡真挚的家常相伴。

在这段相差十余岁的姻缘里,浦克与张晶相互体贴,彼此照顾,他会为她准备早餐,她则会陪他散步谈心。

当张晶生病时,浦克彻夜不眠的守护,眼神中流露的疼惜,让张晶更加坚信自己没有爱错人。

这两段跨越半个多世纪的爱情,一段是青丝到白首的承诺,一段是黄昏里的温暖相依,共同书写了浦克“戏外专一”的动人传奇。

2004年,浦克以八十八岁高龄走完了他丰富而厚重的一生。

他经历了时代的变迁,见证了电影的演进,用角色倾诉历史,用表演打动人心,更用私德诠释了何为艺术家人格的力量。

他的离去,是一个时代的谢幕,但他所塑造的银幕形象,以及他在艺术与人生中所展现的坚守与深情,早已融入中国电影的文化血脉,持续散发着温润而持久的光芒。