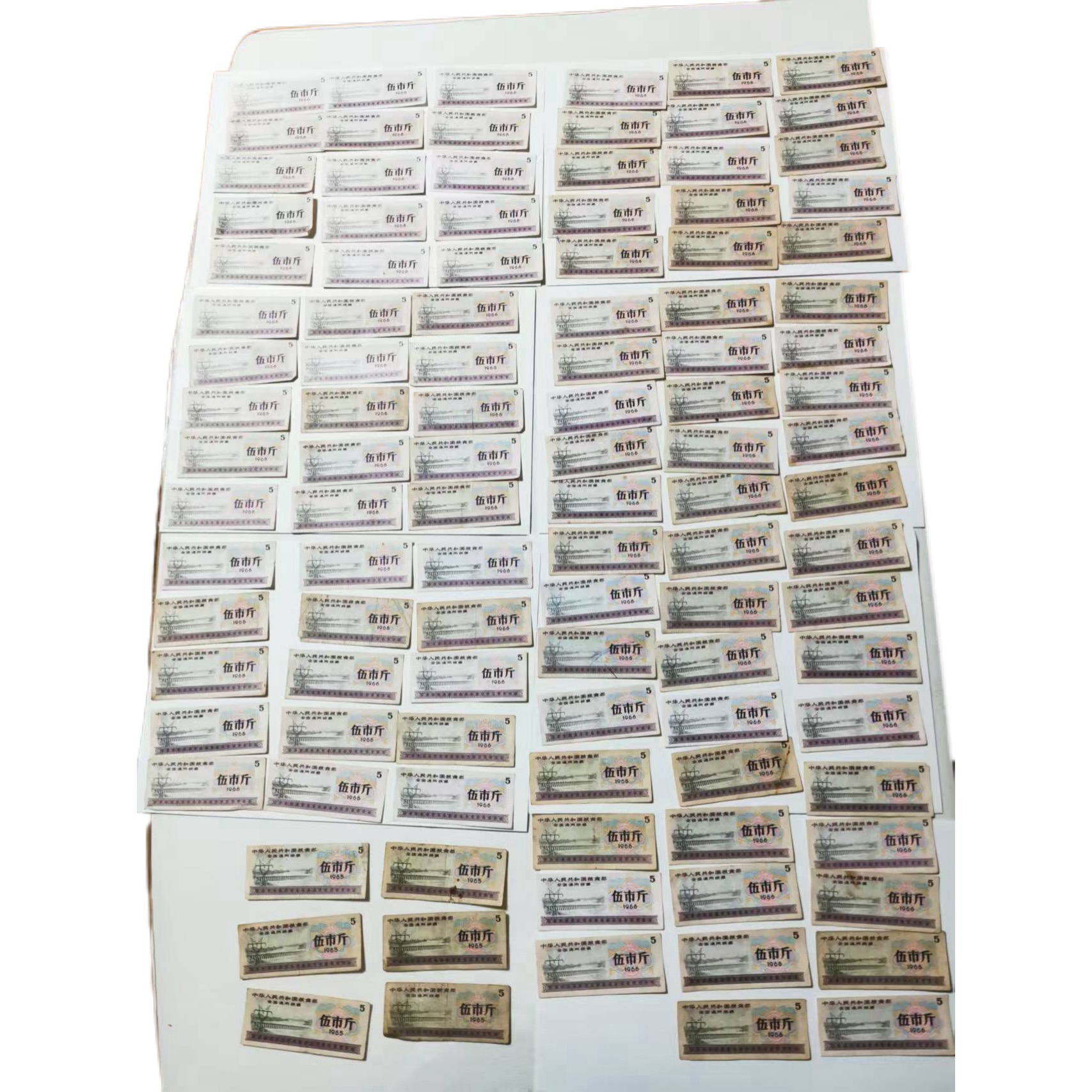

在计划经济的票证谱系中,粮票是最具重量的 “生存凭证”。眼前这 108 张伍市斤粮票,每张不过方寸,却在岁月的沉淀中叠起一片票证的海洋。它们是 108 份关于温饱的集体叙事,是计划经济时代的物质注脚,更是千万家庭柴米油盐的生活账本。在这 108 张粮票的斑驳印记里,我们能打捞起一个时代的经济逻辑、社会肌理与民生温度。

要理解这 108 张粮票的价值,需先看清粮票制度的历史定位 —— 它是计划经济时代的 “生存基建”,是国家调配资源的经济杠杆。

(一)粮票诞生:粮食危机催生的 “分配革命”1950 年代末至 1960 年代初,中国遭遇严重粮食短缺。为了 “把有限的粮食用到刀刃上”,国家于 1955 年正式启动粮票制度,将粮食分配从 “市场自由交易” 转向 “计划定额供应”。粮票由此成为城乡居民的 “生存通行证”,没有粮票,即便有钱也买不到一粒粮食。

(二)“伍市斤”:家庭口粮的核心单元“伍市斤” 的面值,是计划经济时代家庭口粮的核心单元。以当时的生活水平为例,一个成年人每月的粮食定量约为 25-35 斤,“伍市斤” 可能是一个人一周的粮食份额,或是一个三口之家两天的口粮。这张粮票的面值,直接关联着普通人的生存底线,每一张都承载着 “吃饱饭” 的朴素愿望。

(三)108 张的分量:一个家庭的 “粮食储备库”108 张伍市斤粮票,总计 540 斤粮食配额。在粮食短缺的年代,这是一个家庭数月的生存保障。它见证了家庭粮食计划的精密计算:从粮票的领取(每月凭户口本到单位或居委会排队领取)、分类存放(小心翼翼夹在旧书里或锁在木箱中),到每次购粮时的斤斤计较(粮店售货员用粮票钳子在票面上打孔标记),每一张粮票都与 “柴米油盐” 紧密相连,是家庭生活的 “硬通货储备库”。

二、票面细节:方寸之间的时代编码这张伍市斤粮票的设计,是政治话语、经济诉求与视觉审美在方寸之间的压缩,每一处细节都在编码时代的集体记忆。

(一)正面图案:工业叙事的视觉符号粮票正面的主视觉,通常是与农业、工业相关的图案(如拖拉机、水电站、麦田等)。这些图案传递着鲜明的时代叙事:国家正通过工业化、农业现代化解决粮食问题。以常见的 “水电站 + 麦田” 图案为例,水电站象征工业力量,麦田代表农业产出,二者并置暗示 “工农协同才能保障粮食供应”,是计划经济时代 “以工促农” 发展思路的视觉表达。

(二)文字信息:权力与流通的双重锚点发行单位(如 “XX 省粮食局” 或 “中华人民共和国粮食部”):彰显粮票的权威性,意味着国家对粮食分配的直接管控,粮票因此具有 “第二货币” 的属性。

“伍市斤”“19XX 年”:前者是粮食分配的量化依据,后者是时间坐标,使粮票成为研究特定年份社会经济状况的实物标本。

使用说明(如 “本票在本省范围内有效”“遗失不补”):构建了粮票使用的 “刚性规则”,体现了计划经济体制下资源分配的强制性与计划性。

(三)斑驳印记:108 张粮票的 “岁月包浆”这 108 张粮票表面的斑驳印记,是岁月留下的 “包浆”。有的粮票边缘磨损严重,是长期流通的痕迹;有的票面泛黄发脆,是纸张老化的自然结果;还有的票面上留有钢笔字迹或印章,可能是粮店的核销标记,或是家庭主妇用来记录 “已用 / 未用” 的备忘。每一道印记都是一段微观历史:它可能见证过工厂工人的午餐配额,可能参与过农民进城的粮食交易,可能在粮票黑市上充当过 “硬通货”……108 张粮票,108 种关于温饱的具体故事。

三、108 张粮票:票证海洋里的民生百态108 张伍市斤粮票,不是简单的数量叠加,而是 108 个生活切片的聚合,折射出计划经济时代中国人的生存状态与情感世界。

(一)家庭的 “粮食博弈”在计划经济时代,每个家庭都在上演 “粮食博弈”。108 张粮票的拥有者,可能是精打细算的家庭主妇,她会将粮票按 “细粮(大米、白面)”“粗粮(玉米、红薯)” 分类,根据家庭成员的劳动强度、年龄结构分配粮食;也可能是刚参加工作的年轻人,他的粮票既要满足自己的口粮,还要补贴农村老家的父母。粮票的多寡,直接影响家庭的饮食质量 —— 粮票宽裕时,能偶尔吃顿白面馒头;粮票紧张时,只能靠红薯、野菜度日。

(二)流动人口的 “票证焦虑”对于流动人口(如出差的干部、探亲的农民、求学的学生),粮票是 “票证焦虑” 的核心。1960-1990 年代,一个人若要离开户籍地,除了需要介绍信,还必须携带粮票。108 张伍市斤粮票,可能支撑一个人在外地数月的生活。那些因工作、生活需要奔波的人,口袋里总会揣着几张粮票,它们是异乡生存的保障,也是对家乡粮食定量的 “透支”。

(三)粮票黑市:计划与市场的 “灰色地带”在严格的计划分配之外,粮票黑市是计划经济的 “灰色地带”。108 张粮票中,可能有部分是从黑市交易中获得的。当时,粮票可以在黑市上与鸡蛋、布匹、肥皂等物资交换,“一斤粮票换三个鸡蛋”“十斤粮票换一块花布” 是常见的比价。粮票黑市的存在,既反映了计划分配的僵化,也体现了民间自发的 “市场调节” 智慧,108 张粮票的流通轨迹,可能就藏着这样的 “灰色交易” 记忆。

四、收藏价值:票证时代的 “历史标本”伍市斤粮票作为计划经济时代的产物,具有独特的收藏价值,这种价值体现在历史印记与时代标本的双重属性上。

(一)历史研究价值:计划经济的 “活化石”从历史研究角度看,粮票是计划经济体制的直接物证,是研究这一时期经济制度、社会生活、粮食政策的重要资料。108 张粮票的成组收藏,能为研究者提供更丰富的样本 —— 通过粮票的发行时间、流通范围、使用痕迹,可分析特定年代的粮食产量、人口流动、城乡差异等问题,具有不可替代的历史价值。

(二)文化符号价值:时代记忆的 “物质锚点”作为文化符号,粮票承载着特定的时代文化内涵。它代表了一个时代的生活方式(凭票供应)、价值观念(集体主义、计划优先)与集体记忆(温饱焦虑、城乡隔阂)。伍市斤粮票的图案、文字、纪年等元素,都成为那个时代的文化象征。收藏这 108 张粮票,就是收藏一段历史,一种文化,对于传承历史记忆、理解中国社会的转型具有重要意义。

(三)收藏市场价值:小众领域的 “情感标的”在收藏市场,粮票是一个相对小众但充满情感共鸣的品类。伍市斤粮票因发行量较大、流通广泛,单张收藏价值相对平稳,但 108 张的成组收藏,因其数量优势与完整性,更具收藏的系统性。对于经历过计划经济时代的收藏者而言,这 108 张粮票是 “青春记忆的容器”;对于年轻收藏者而言,它们是 “理解父辈生活的钥匙”。这种情感价值,让粮票收藏超越了单纯的经济回报,成为连接代际记忆的文化纽带。

五、粮票谢幕:从 “生存必需” 到 “历史标本”粮票的退出历史舞台,是时代进步的必然结果,108 张伍市斤粮票,也见证了这一历史转折。

(一)谢幕的背景:改革开放与粮食丰收1978 年改革开放后,中国的经济体制逐渐转型,农村家庭联产承包责任制的推行极大激发了农民的生产积极性,粮食产量大幅提升。到 1990 年代,粮食供应日益充足,粮票的作用逐渐式微。1993 年,粮票正式停止使用,彻底退出历史舞台。这 108 张粮票,从 “生存必需” 沦为 “历史标本”,背后是中国经济的腾飞与民生的改善。

(二)谢幕的意义:时代进步的 “票证注脚”粮票的谢幕,标志着一个时代的结束,也标志着社会的进步与发展。人们告别了 “凭票吃饭” 的生活,迎来了物质丰富、消费自由的新时代。108 张伍市斤粮票,作为那个时代的见证者,被收藏者珍视,成为对过去岁月的纪念,也成为时代进步的注脚 —— 它提醒我们:今天的 “粮食自由” 来之不易,需铭记历史的艰辛,珍惜当下的富足。

六、结语:108 张票证,108 份时代的温饱叙事108 张伍市斤粮票,看似普通,却在票证的海洋里叠起一座时代的纪念碑。

它们是计划经济时代的 “生存基建”,是票面图案里的 “工农叙事”,是 108 个家庭的 “粮食博弈”,是具有历史研究与文化符号价值的 “时代标本”,更是中国从 “粮食短缺” 走向 “粮食安全” 的历史注脚。

透过这 108 张粮票,我们得以回望计划经济时代的中国:既有物质短缺的无奈,也有制度创新的尝试;既有家庭生活的拮据,也有集体主义的温情。它们如同一面多棱镜,折射出一个时代的挣扎与奋斗,也让我们更深刻地理解 “温饱” 二字在中国人心中的分量,以及改革开放带来的翻天覆地的变化。在粮票早已退出流通的今天,这 108 张方寸票证,依然在诉说着属于那个时代的故事,等待着每一个愿意倾听的人。