前言

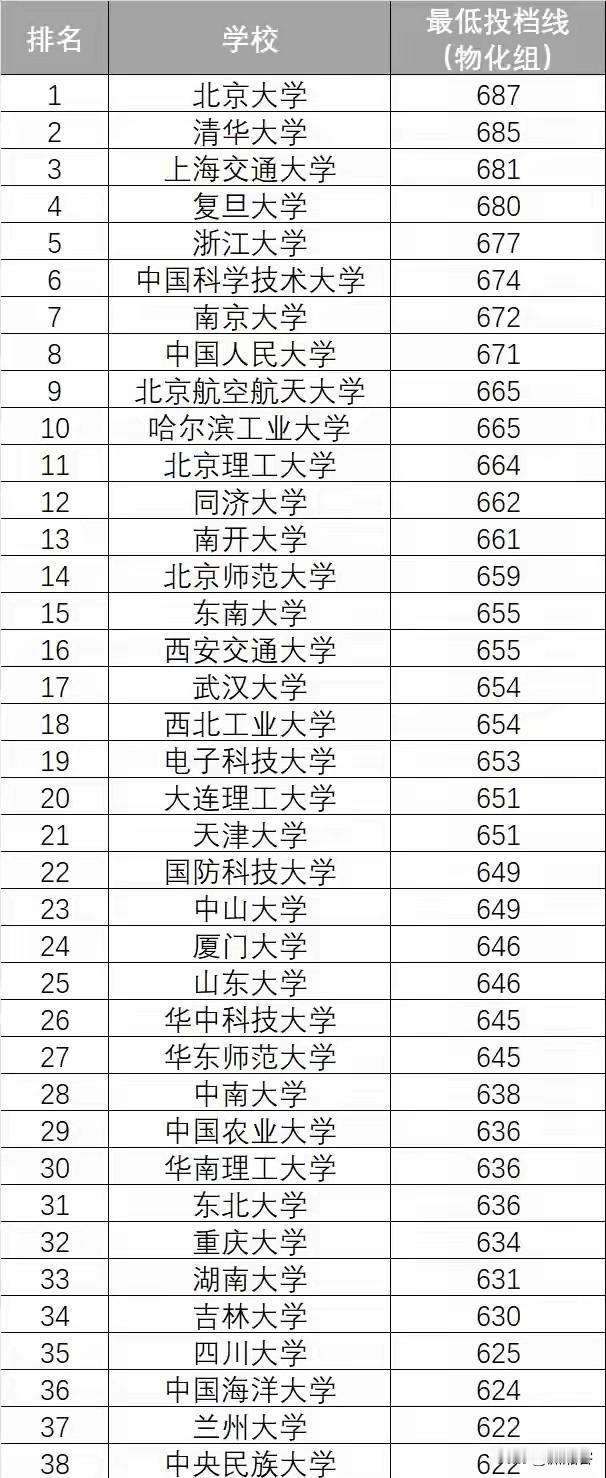

在大众认知中,985是金字塔顶端,211只是稳妥的中层。然而,近年来的高考录取数据却悄然打破这一隐性的等级秩序——上财、央财、贸大、法大、北邮等一批211大学,在文科分数线上陆续超越部分985院校。昔日被视为“次一级”的学校,竟成为高分考生的聚集地。矛盾开始显现:究竟是什么力量,让这些低调的211逆袭成为新宠,让学生宁愿舍弃“985光环”,也要挤进它们的课堂?

正文

一、211大学逆袭:为何有些211比985还难考?

答案,深藏在资源与现实的缝隙里。这些211并非全面强校,却在行业领域拥有无可替代的壁垒。上财与央财直接挂钩财政、金融系统,毕业生的轨迹几乎预设为高薪稳定的体制与金融业;贸大和法大精准匹配外贸与法律界,专业资源高度集中;北邮更是在通信、电子领域与国家战略产业紧密联结。地理优势则助推逆袭,北京、上海等城市的岗位密度、行业中心效应,使这些学校成为就业的“直通港”。于是,所谓的“985段位”不再是唯一衡量标准——部分211凭借专业精准的“命中率”,反而在社会竞争中掌握了更高的筹码。

家长与考生的心理,也在这种格局重塑中逐步转向。传统的“名校至上”信念开始摇摆,人们更看重“毕业后能去哪儿”。当就业报告显示某些211院校进入央企、金融机构的比例高出不少985,选择的天平迅速倾斜。有考生坦言:“宁愿高分进一个对口行业的211,也不想迷失在‘综合强但就业模糊’的985。”这已不再是学历之争,而是未来路径的较量——选择专业精准的211,是押注现实;坚持追求985,是笃信理想。

二、五大文科高分211:专业特色与行业地位全揭秘

在高分考生的志愿表上,曾经被视为“第二梯队”的部分211院校正持续上演攀升戏码,甚至在文科领域实现了碾压部分985的逆袭。这并非偶然,而是由“专业精准度+城市资源密度+行业对口率”共同塑造的格局。在财经、法学、国际贸易、信息技术等关键领域,这五所211用绝对硬核的资源打破文科的“柔性”标签,让无数考生在高分线的较量中甘愿投身其中。它们分别是——上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国政法大学、北京邮电大学。这五大院校的专业与行业紧密绑定,不是泛泛而谈的综合性教育,而是直击就业痛点的“定制化训练场”。

上海财经大学,是坐落在中国金融核心——上海的一座“金饭碗工厂”。依托上海的金融生态链,上财的金融学、会计学、税收学等专业几乎与行业前沿零距离接轨。毕业生进入四大国际会计师事务所、各类券商、投资银行的比例高得惊人;甚至在央企财务部门与地方财政系统,它们的校友网络形成了隐形壁垒。这种地理优势不是普通高校可以模仿的,每一位进入校园的学生,仿佛已半只脚踏进了资本市场的主战场。中央财经大学则更像首都的财政智囊。它以“政策+资源”双引擎驱动,培养了一批批财经精英进入财政部、税务总局、金融监管部门,形成了源源不断的权威供给链。对外经济贸易大学则在国际视野中独步——这里的国际经济与贸易、外交学、国际商务不仅注重理论,更将学生直接送入外贸龙头企业、跨国公司、国际组织实习,毕业生的职业起点往往与世界经济的风口同步。

而在政法领域,中国政法大学被誉为“法学界的黄埔军校”。它的民商法、刑法、国际法等方向培养的人才,不仅是司法系统的重要补给,更渗透进大型律所、仲裁机构和企业法务部门。法大的高分门槛,正是因为它能让毕业生在政治、法律、商业三重领域都有话语权。相比之下,北京邮电大学显得颇具“特立独行”的色彩——作为信息技术领域的“文科特区”,它的电子商务、信息管理与信息系统等交叉学科,将文科思维与技术应用结合,所培养的人才不仅能在传统通信巨头立足,还可在互联网、数字经济领域施展拳脚。分数线的飙升,正是行业需求与专业竞争力的直接反应。

这五所院校的共同秘密在于:它们的高分录取机制并不是为了面子,而是背后就业路径的高度确定性。财经三剑客保证文科生能直接进入资本和政策体系;法学的黄埔让学生掌握社会秩序的规则;信息“新贵”则打开了进入新兴产业的大门。这种精准输出,让高分考生不再抱着“挤985”的虚荣,而是根据行业成长曲线做选择。一些校友的职业轨迹正是这一逻辑的最佳证明——有人进入世界五百强的总部办公室,有人成为律所合伙人,有人则在数据中心掌控企业信息运作的核心。

于是,考生会面临一个既现实又尖锐的趣味抉择:如果是文科生,是会选择以财经实力称霸的“上海-北京三剑客”,在法治领域掌权的政法黄埔,还是乘新兴产业风口的北京邮电?这不仅是分数线的竞争,更是对未来的押注。

三、报考攻略与避坑指南:文科生如何精准选择高分211?

每年志愿填报季,财经、法学、传播类211院校的咨询区几乎成了“修罗场”。分数线一高再高、热门专业一位难求,“高分211”似乎成了文科生的终极目标。然而,越是炙手可热的选择,越暗藏隐形门槛。有人因报考不慎被调剂进冷门专业,也有人冲着“金融梦”投身上财,结果却被数学课程劝退。高分不等于稳变现,专业匹配、地域成本、就业路径,这些看似外围的变量,往往才决定了报考的成败。

从分数与热度看,这些211的“卡位战”极其残酷。财经类的上财、央财,对外经贸专业录取分差高达二三十分;法学类的政法大学,民商法与刑法方向早已内卷至极。有志于金融、法律的学生需要具备逻辑能力、数字思维与抗压心态,否则入学后将遭遇“知识断层”的重击。地域层面同样是隐形考验——在北上广深读书意味着高昂生活成本和竞争压力,家庭经济条件、适应能力皆不可忽视。而在就业环节,即便名校光环加持,金融、律所、外企岗位仍是强竞争赛道,保研、实习、人脉几乎决定成败。高分只是门票,能否登台,还要看个人实力与选择策略。

避坑的关键在于“冷静”。许多考生与家长在填志愿时容易被“名校热度”迷惑——看到某专业年薪数据漂亮就盲目报考,却忽略了学习内容、职业特点是否与自身气质契合。会计、金融要求极高的数理敏感度;法学是厚积薄发的耐心之道;网络与新媒体虽新潮,但更考验创造性与表达力。若性格偏内向、抗压能力弱,进入热门专业反而会陷入长期焦虑。正确的做法是:先匹配兴趣与能力,再衡量专业趋势,最后结合地域资源与行业走势做出决策。热门专业确实拥有高曝光率,但冷门中也往往潜藏黑马学科——信息管理、数据政策、战略传播等新兴方向正悄然崛起。

结语

或许每个考生最终都要面对这样一道选择题:是和千军万马争挤“热门赛道”,还是提前布局一条成长曲线更温和的潜力路径?理智者懂得权衡,不做分数的奴隶,而是命运的设计师。而这份理性,正是通往未来的真正钥匙。因为,在高分211之外,还存在另一种力量——那些以稳定著称的体制院校,正在以看似平稳却暗流汹涌的方式,书写另一种人生逻辑。