有时候我觉得历史这玩意儿真是个大编剧,专挑那些最戏剧性的时刻给我们看。公元前400年,漳河边上,一个县令指着装神弄鬼的巫婆说:"给河神娶媳妇?简单,扔河里试试她能不能在水里喘气。"话音刚落,那帮平日里作威作福的"神职人员"就被像丢垃圾一样扔进了滚滚河水里。我每次想到这个场景,都忍不住拍大腿叫好——这哪是简单的除暴安良啊,这简直就是古代版的"打假现场直播",而且还是高清无删减版!

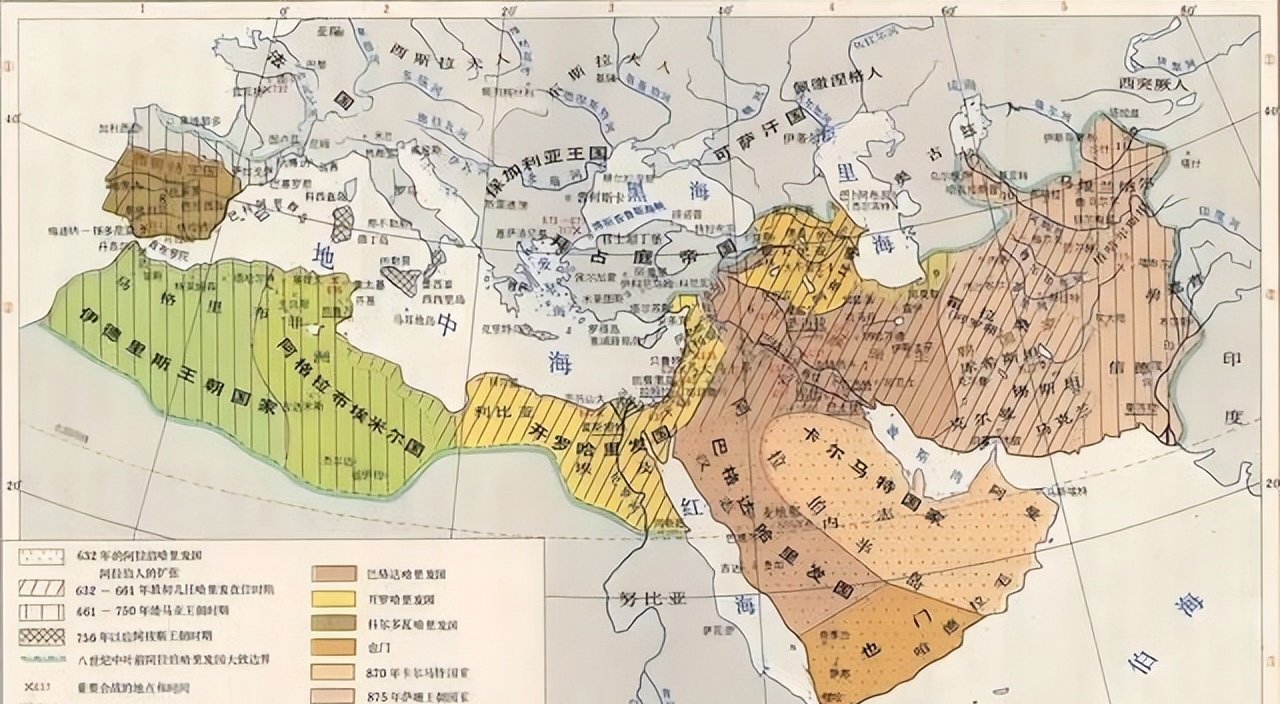

作为一个在故纸堆里混了三年的老编辑,我翻过太多关于"信仰"的档案。前两天闲着没事,我把世界三大宗教的传播路线图跟中国地图叠在一起看,结果发现了个特别有意思的事儿:中国,好像是所有强势宗教的"终点站"。不管是基督教、伊斯兰教还是佛教,这些在欧亚大陆其他地方呼风唤雨、甚至能决定谁当国王的庞然大物,一旦踏进中华文明的圈子,就跟撞上了一堵看不见的"叹息之墙"似的。它们要么偃旗息鼓,要么就得把自己改得面目全非,最后变成一种人畜无害的心理按摩服务。

这种独特的"文明免疫力",到底是从哪来的?很多人觉得是秦皇汉武这帮猛人打出来的,其实不是。这事儿吧,早在3000多年前的四川盆地就埋下伏笔了。甚至可以说,那是一场关于"谁来掌舵"的残酷淘汰赛。

咱们现在看三星堆遗址,那些大得吓人的青铜神树、眼珠子凸出来的面具,看着挺震撼,但透着股邪气。说明那会儿的古蜀人,跟玛雅人、苏美尔人差不多,觉得日子过得好不好,全看能不能把神伺候舒服了。但是呢,这个神叨叨的文明最后凉了,那些精致的祭祀玩意儿被砸得稀巴烂,埋进了土坑里。

这场比赛里,笑到最后的是信奉"周礼"的周人。甚至再往前推一点,在商朝被干掉的过程中,中国历史完成了一次最关键的"系统格式化"。商朝人那是真爱搞封建迷信,动不动就杀人献祭,哪怕是个感冒都要占卜一下。周人虽然也祭祀,但人家务实多了。

周公制礼作乐,搞分封、建制度,这套操作的核心逻辑就一句话:治理国家靠的是人伦秩序,别整天看神仙的脸色。这不是因为中国古人没想象力,纯粹是被环境逼出来的"硬核理性"。我之前对比过早期文明遗址的分布图,发现个很有意思的细节:先商文明的据点,往往躲在那种流量不大的支流旁边。因为那阵子大洪水频发,谁都扛不住。

在西方的神话里,面对大洪水,诺亚的反应是造个方舟跑路,指望神能留个活口;而在中国神话里,大禹的选择就比较暴躁了——带着铲子去把河道给通了。这两种完全不同的路子,注定了东西方文明走向了不同的岔路口。治理黄河这种超级工程,需要极高强度的社会动员,谁不听话就得军法处置。

当我们的祖先在泥水里手挽手筑堤坝的时候,他们明白了一个硬道理:求神不如求己,靠天不如靠组织。这种因为治水搞出来的集体主义,让中国政治文明出现了一种惊人的"早熟"。到了汉代,这套"世俗操作系统"直接升级到了2.0版本。

西方宗教最引以为傲的基层治理功能,在中国完全没市场。你看西方中世纪,教士管你出生洗礼、结婚证婚、死后超度,甚至还管收税和审判,宗教像空气一样渗透进生活的每一寸。但在中国呢?皇权通过庞大的官僚体系控制着国家的骨架,而"宗族"和"孝道"把社会的毛细血管填得满满当当。

邻里有纠纷?找族长或者县太爷;心里不痛快想找寄托?回家给祖宗磕个头。这套严丝合缝的结构,压根就没给独立的宗教势力留下插脚的地儿。所以啊,当那些在海外呼风唤雨的宗教进中国后,都会遭遇一种尴尬的"水土不服"。

看看佛教的遭遇就最典型。它刚来的时候也很"硬气",手里攥着大把免税的田产和人口。但中国皇帝的态度很明确:朕可以信佛,但这得看心情,你不能影响朕收税,更不能跟朝廷抢壮丁。历史上著名的"三武一宗灭佛",说白了就是国家机器对宗教势力的一次次强力"修剪"。

皇帝们用行动告诉宗教领袖:搞清楚这是谁的地盘。为了活下去,佛教只能自我"汉化",开始讲究"无君无父,非这种也",主动去抱儒家忠孝伦理的大腿。最后,那个原本讲究苦修、顿悟的哲学体系,在民间硬是演变成了一种祈福消灾、劝人向善的"心灵鸡汤"。

至于那些头铁的,比如景教(基督教那一支)和拜火教,虽然一度在长安的豪门圈子里挺流行,但因为始终融不进中国底层的宗族社会,随着朝代一换,最后只能作为几块破石碑、几座古墓,成了像我这种研究者眼里的标本。

这就是中国文明自带的"防沉迷系统"。我们不排斥外来宗教,甚至乐意吸收里面的哲学思辨和艺术养分,你看敦煌的壁画、云冈的石窟,多漂亮。但是,任何试图挑战世俗皇权、想建立"国中之国"的企图,都会被这套运行了三千年的世俗文明无情绞杀。

回过头看历史,当欧洲还在为教皇和皇帝谁大谁小打得头破血流,当中东还在因为教派分歧陷入无休止的互殴时,中国的士大夫们早就坐在书斋里,淡定地写下了"子不语怪力乱神"。这可能就是为啥在这片土地上,我们从不缺神话,但绝不迷信神权;我们尊重信仰,但更相信双手。

因为从大禹治水那一刻起,这个民族就选定了一条属于自己的路:在这个现实世界里,靠人的努力去建立一个现世的乐土,而不是把希望寄托在虚无缥缈的来世。西门豹那个年代早就过去了,但他扔巫婆的那条漳河还在流淌。两千多年了,水里没爬出来过神仙,只有两岸的一季又一季的麦子,长得特别好。

你说,这种对现实世界的执着,到底是我们的优点,还是我们的局限?

评论列表