摘要:中国新主流电影是主旋律电影不断发展的产物,反映了主流意识形态价值观,具有政治和经济上的双重效益。据2022年各个院线上映的电影显示,我国新主流电影为电影业复苏带来了强劲动力。这离不开叙事创新,类型多元化的糅合,对传统电影美学的延深。新主流电影对国家叙事框架的拓展,对集体精神的弘扬,对如何更好的展现“中国故事”都具有一定借鉴意义。

关键词:新主流电影;叙事创新;电影美学;主流价值观

20世纪80年代,中国在政治、经济层面的调整与变革,也推动了社会思潮的深刻变化。1987年,广电部电影局提出了“突出主旋律,坚持多样化”的口号,从而出现了以重大革命历史事件为题材的影片,如《开国大典》(1989),《大决战》(1991和《大进军》(1996)等,以及以革命历史人物为题材的影片《毛泽东和他的儿子们》(1991)和《周恩来》(1992)等。

进入90年代,伴随社会经济与大众文化的快速发展,主旋律电影囿于生硬化的说教,模式化的叙事与固定化的视听语言而陷入发展困境,业界开始提出“主流电影”的概念,对传统主旋律电影进行商业化制作,代表影片如《云水谣》(2006),《建党大业》(2011)和《建军大业》(2017)等。

一、新主流电影的出现

“新主流电影”这一概念是在1999年由学者马宁提出的,他希望以此来促进中国电影业的发展,重塑国产影片的形象。新主流电影因此被定义为:“具有国家民族的恒定价值观与本土艺术精神要素,立足于时代背景下对现实生活真切性反应的电影。”[1]这说明新主流电影是必须是被主流市场所接受、认可、欢迎的电影,同时又是表现社会主义核心价值观的电影,要充分展现主流价值与主流市场的合流。

它摆脱了主旋律电影的内容单薄、题材单一、形式陈旧的口号式宣传,日渐彰显出题材多元、影像精致、内含丰富的特征。

新主流电影之“新”在于它既不同于政治意识形态功能过于明显和外在的主旋律电影,也不同于商业功能至上的商业电影,尤其在近几年,新主流电影发展前景更加清晰化,改变了曾经将电影分为主旋律电影、艺术电影、商业电影的“三分法”,促成了主旋律电影与商业电影的有机结合。

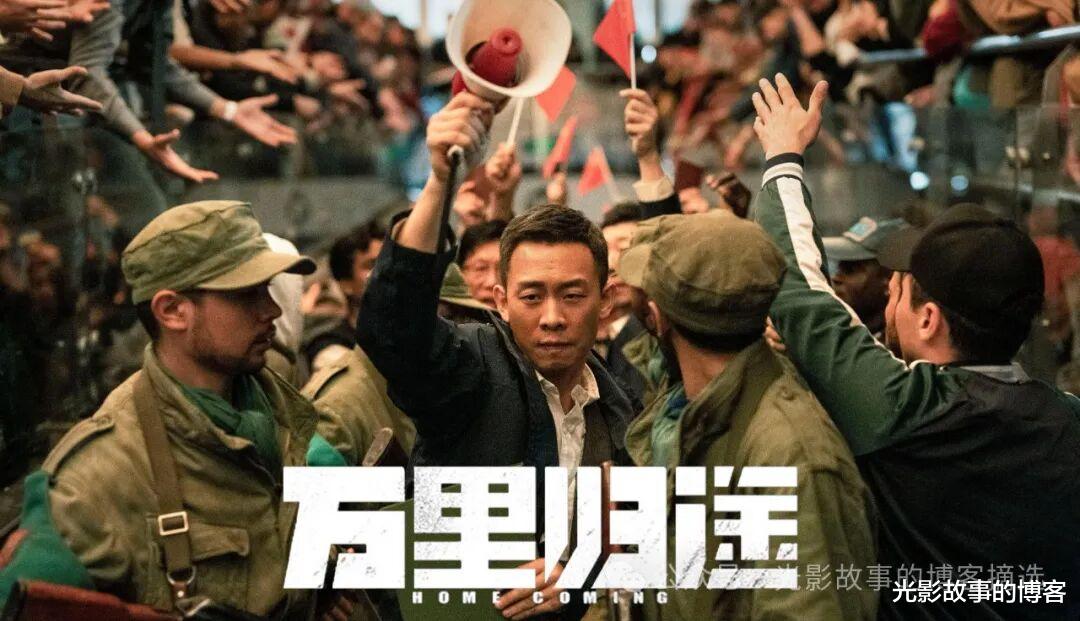

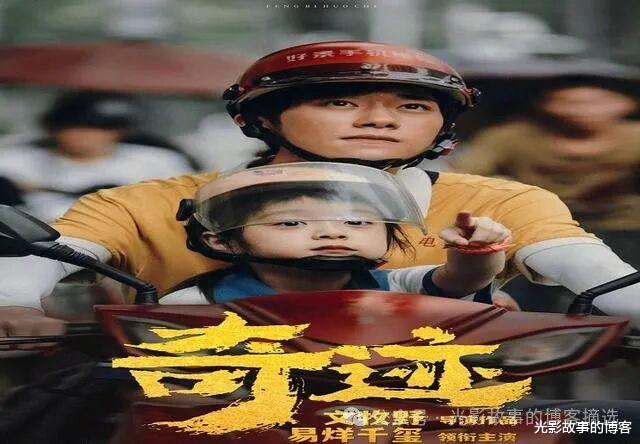

近期国家电影局发布的数据显示,2022年春节档全国城市影院电影票房为60.35亿,其中《长津湖之水门桥》《狙击手》《奇迹笨小孩》为代表的三部新主流电影票房喜人。《长津湖之水门桥》尽管只预热了18天,依然成为春节档的“黑马”。十一黄金周中,消费市场喜气洋洋,一大批电影引发了观影热潮,《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》是今年新主流电影的重要代表,其中《万里归途》票房占据67.9%,与21年同期上映的《长津湖》相比,打破了国内多项影史记录。

这充分说明了近年来新主流影片的迅速增加,其实是对当代社会公众心理的回应。在移动互联网下去寻求情感、价值观与美学等多维度的共识,并为之不间断地发现并肯定。新主流电影持续火热,为电影业复苏带来了强劲动力,离不开其多角度创新,与对传统美学的延深与庚续。

二、新主流电影叙事的创新表达

新主流电影继承了主旋律电影的价值内核,但又借鉴了大众电影的商业模式,创作题材不断尝试突破主旋律电影的传统边界,通过表达主意识流形态中各行业中国人的精神面貌来完善基本叙事架构,并在技术手段上不断创新,给观众带来更多的视觉与听觉刺激。

(一)在宏大叙事中展现人物个性

相比较于主旋律电影更注重政治上的重大主题,新主流电影往往通过塑造小人物,选择一个小的切入口,关切不同时期最为质朴,最为真诚的感情牵连,展现普通人在不同历史阶段所经历的苦痛、挣扎、迷茫、欢欣,从而与观众达成真切的情感共鸣,并由点带面、以小见大地充分折射时代面貌,彰显时代精神。

首先,塑造能代表当下中国、展现新时代精神的新人物形象。传统主旋律电影大部分都出现在上个世纪,那时的“政治环境和文化环境都过分强调集体而忽略个人,强调政治思想意识而忽略个人情感意识,强调阶级组织特征而忽略性别特征。” [2]比如,在人物形象塑造上,一提到先进女性形象,大多数观众都会想到吴琼花,一提到好干部形象,都会想到焦裕禄,一提到英雄形象就会想到黄继光。

但是,“新主流电影在人物刻画上改变了以往主旋律电影人物形象单一扁平的特征,摒弃‘模板化’的英雄式人物,而更多塑 造了现实中与受众具有共通性的普通人形象,将人物情感与时代背景相结合,让 内在力量与外部环境共同作用于人物的抉择,从而达到个体与环境背景的有机融 合,创造受众更深层次的情感共振。” [3] 传统主旋律电影常常试图塑造“典型”人物以达到宣传效果,而新主流电影却“以‘类型化’的方式展现英雄形象,采用‘特战英雄’为主角。

影片中的主要角色大都在远离政治中心的区域活动,例如边陲、国外,他们的行为方式与大众传统印象中的英雄形象不同,经常以一种平易的方式让观众在情绪上产生共鸣,从而间接的获得了观众的理性认同。” [4] 例如,在电影《长津湖之水门桥》中,吴京就对英雄们的形象进行了重新塑造。

他可以是智勇双全、英勇无畏的连长伍千里;也可以是具有叛逆性格、不畏生死的伍万里;或是充满人生智慧并具有牺牲精神的老兵雷雎生。而这些好兄弟在战争中历经锤炼、迅速成长,展现了我军英雄精神的代代相传。这契合我国民族“脊梁”式人物精神的传承,同时又在“百年未有之大变局”时,表达对这种精神的强烈感召,并给予新一代青少年浓烈而难以抗拒的代入感。

其次,人物形象的刻画从“一面提示”向“两面提示”转变。传播学中,有一个传播技巧叫做“两面提示”,即传播者主动向传播对象提供对自己不利的材料,消除他人对自己观点的防御心理,新主流电影也是如此。

在传统的主旋律电影中,正面人物的形象往往过于完美,人物塑造单一化、模式化,从而拉开了人物与观众之间的距离,而新主流电影在正面人物的塑造上往往比较立体,在不违反政治立场、道德原则的前提下,也会犯一些“错误”。以《万里归途》为例。

年轻的成朗青涩稚嫩,易于冲动,撤侨的过程中一直坚持向众人澄清到迪拉特的不明朗结果,虽然说他的想法不能用对错来评价,但是从后面他能够独自一人担起重任带着众人回家来看,成朗是热血的,也是不断成长的,就如影片中宗大伟对他的评价,“其实你比我勇敢。”成朗的经历是每一个人“第一次”,不断成长的经历。而这样塑造的人物真实立体、有血有肉,更容易让观众对电影的叙事内容和价值内核产生情感认同。

第三,真诚记录当代生活,注重本土化与社会性,展现新人新气象。以《奇迹笨小孩》为例。电影讲述了一个怀有梦想的年轻人——景浩,在梦想之城——深圳实现梦想的故事,传达了时代强音“幸福是奋斗出来的”。景浩处境凄惨,年仅20岁,无父无母,还要养活一个生了病等待着几十万手术费的妹妹。作为时代新人,他没有依靠社会帮助,而是依靠自己的双手与头脑,在大时代中寻找机会以合法途径实现自己的目标,最后不仅挽救了妹妹,还成就了自己的事业。景浩作为新时代年轻人的代表,呈现出一个崭新的新时代艺术形象,温暖而有力。

(二)艺术、商业和技术中的叙事技巧

1、主流价值观传播与商业价值实现

新主流电影对市场的融合,不代表其对价值观和主旋律的抛弃。在电影中完成对主流意识与精神的传播,依然是新主流电影的使命,而且要努力使电影艺术化、市场化,迎合消费者的需求。

强化叙事类型,创新叙事结构是新主流电影迎合市场的一个重要手段。“随着新媒体的不断发展与规范,传统媒体也面临着新的发展问题。市场大环境所引导的各类媒体的转型,而作为重要的内容创作形式之一的影视剧也需要为适应市场做出一定改变。不断类型化以及类型融合,一方面为作品在市场上吸引投资、吸引观众争取了一定的优势,另一方面也为提升其内容的质量开辟了新的道路,对其本身的升级有一定积极作用。”[5]以影片《狙击手》为例。

影片将生死叙事情、闭环叙事、悲剧叙事这三大叙事结构相互交织,主人公始终千钧一发,抓住了观众的求生本能的心理。影片用英雄的牺牲造就了精神的升华,突出了悲剧叙事与生死叙事的完美融合,中方的集体主义精神最终传承到了一个爱哭的小战士身上。影片摒弃了敌强我弱、丑化敌人的拍摄方式,通过实景拍摄尽可能还原历史,表现战争的残酷与中国志愿军的艰辛。《狙击手》作为一部情节紧凑的类型化电影,比较契合西方古典戏剧的“三一律”原则——时间、地点与人物的统一,在每场对话提供重要的相关信息,进行铺垫并推动情节发展,并提供重要的相关信息,从而营造观影悬念。

2、技术手段的进步与工业化的生产方式

为了迎合观众,新主流电影首先采用特效技术完成了大量的视觉景观,起到了重要的叙事和造型作用。其次,新主流电影通过不断克服技术与环境困难,为观众营造了新奇、震撼的视觉效果,更容易引发共鸣,从而达到主流意识宣传功能。例如《长津湖之水门桥》在拍摄过程中克服了极端低温的困难,并利用先进影像、高科技手段去表现由弱胜强的战争记忆,展现了悲壮激昂的慷慨情怀和沉稳雄健的精神气韵。另外,新主流电影集中力量献礼的工业化制作范式,展现了群星荟萃的优质资源、资本力量的尤为突出、单元结构决定了这类影片是团队创作的结果。

三、新主流电影美学的民族风格呈现

为了占据电影市场的更大份额,新主流电影还注意呈现出具有民族化特点的电影美学。

(一)新闻纪实与艺术虚构相融合

以战争类型电影为例,它常常使用文献记录式的全景叙事,同时与微观视角相结合,形成个人—民族-国家的共同体意识。《长津湖之水门桥》既表现了抗美援朝战争中,中国志愿军为了堵截美军,三炸水门桥的情节,再加上带有虚构成分的戏剧艺术设计,音乐等元素的推波助澜,为影片增添写意和浪漫的维度,从而更广泛的激发观众的情感共鸣。

(二)立足现实主义,传递人文关怀

在当前中国影视创作谱系中,现实主义始终作为主脉,展现人心和人性在生活中的本来面貌。新主流电影常常用当代视角反映时代发展,通过情感构建,形成好的影视与人民大众的共情,进而展现一种积极的、有建设性的精神气象。新主流电影还注意选择真实展现生活,扎根人民群众实践的故事题材,传达具有现实意义的思想内涵,凸显创作者强烈的主体性和社会责任感。

《万里归途》的主创团队在大量查阅撤侨事件后,采访亲历撤侨的侨胞,将真实事件进行融合,并大量采取实景拍摄,沙难民营、北非小城甚至连路碑的材质和颜色,都是主创人员真实考据、还原搭建。影片采用现实主义手法真实展现了外交官在枪林弹雨中誓死捍卫生命与尊严并负重前行的人物形象。

四、结语

新主流电影是主流电影在新时代自我嬗变的结果,是政治多元化、经济一体化、文化全球化的必然趋势,它体现了主流价值观,具有政治和经济上的双重效益。

新主流电影的现实主义创作手法致力于阐述时代发展与变革的真相,从不同的视角和视野承担为国写史、为民抒情、文化引领、艺术化人的功能。

新主流电影一直坚持现实主义的创作方法。相较于一般电影创作,现实题材作品肩负着特定的社会功能,能发出更大的声音。在共同的现实逻辑和文化追求的交界处,充盈更为鲜明的启蒙性、现实感和审美价值。在现实主义及创作精神灌注的文艺土壤上,拓展电影创作的心灵视野,审美能力与创作理论结合。

总之,从2022年上映的电影来看,新主流电影如雨后春笋般涌现出来,它将不同类型元素融合,以服务电影来完成政治意识形态的传达与隐形输出,成功探索出把国家意识形态的传达与观众的审美欲望进行完美结合的路径,对国家叙事框架的拓展,对世俗记忆的书写与集体记忆的重塑,对如何更好的展现“中国故事”都留下了借鉴意义与启示价值。

参考文献:

[1]马宁.新主流电影:对国产电影的一个建议[J].当代电影,1999(04):4-16.

[2]黄世智.女性意识的增长与消解——论故事片《红色娘子军》中的吴琼花形象[J].西北人文科学评论,2013,(6):228-235.

[3]张晰瑶.新主流电影的多样化情感传播方式[EB/OL].(2022-05-20)[2023-02-19].光影故事的博客. http://blog.sina.com.cn/xijuyingshiyanjiusuo/.

[4]胡淞文.新主流电影的类型化策略[EB/OL].(2022-05-29)[2023-02-19].光影故事的博客.http://huangshizhi05.blog.sohu.com/.

[5]王昱棋.中国新主流电视剧类型融合刍议[J].西部广播电视,2022,43(09):89-92+102.

文章来源:《戏剧之家》2023年第19期。