【千丘日记之《1980年代·乡村·上学路上》】

作家余华说过:上小学时,曾经忘记佩戴红领巾,感觉世界都要塌了…

你小时候是否也非常在意“忘戴红领巾”这种“大事”呢?

没戴红领巾就无法进入学校,侥幸入了校可能会受到一定的惩罚…

这种感受,现在看来或许可笑,但童年时期的我们,就是那样的纯真和严守规则。

我肯定也有过这样的经历和感受啊!

我童年时代正式写日记,是在小学三年级下学期。

此前,也写了不少似日记非日记的东东,几经辗转,保留下来的不多。

保留下来的,我权且称为“散装随笔”吧!

这些随笔真是太随意了,毫不讲究地写在捡来的处方笺的背面、写在信纸上、写在哥哥姐姐们用剩的笔记本上、写在假期作业本上,甚至写在老师给的多余的备课纸上。

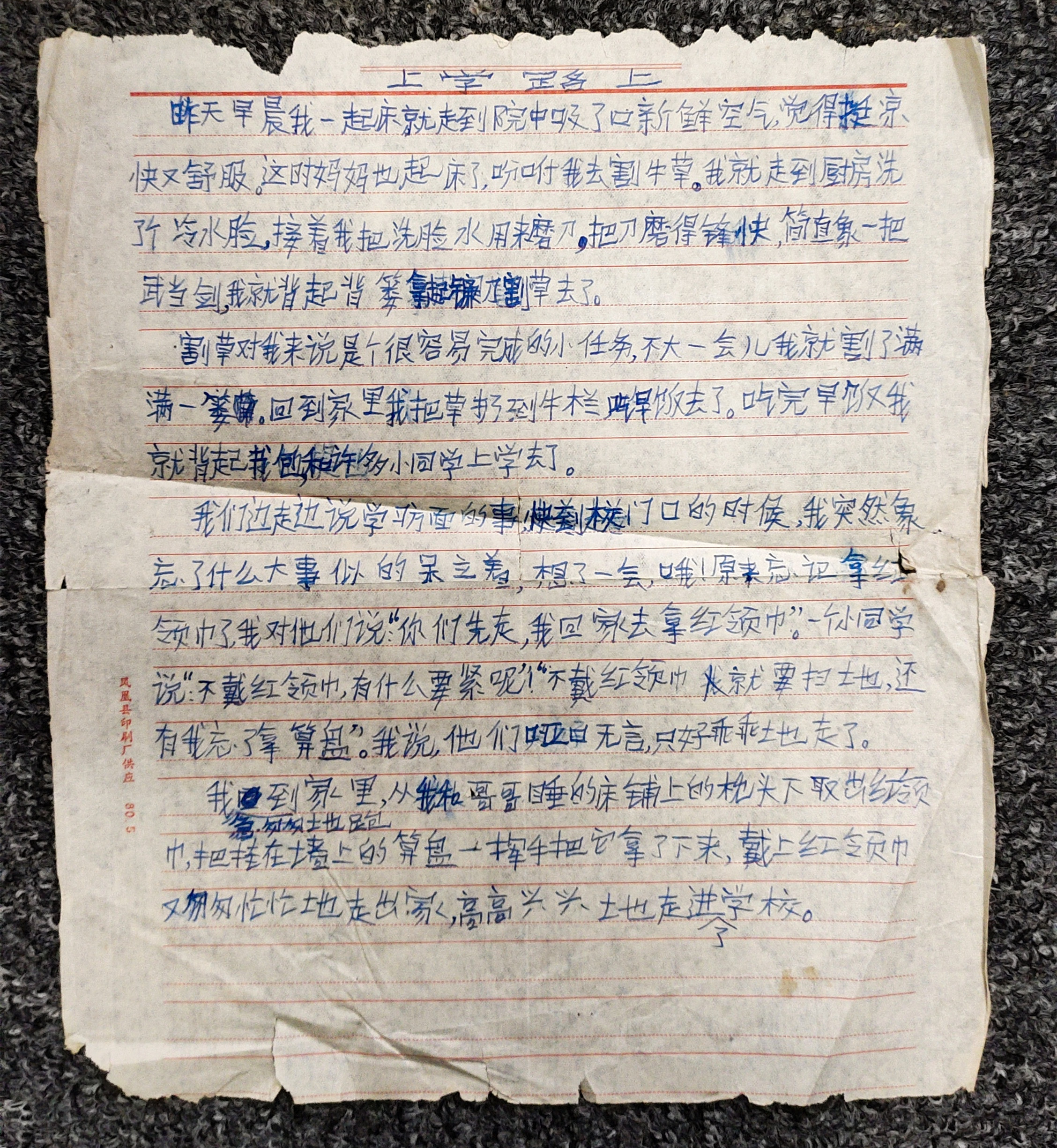

今天找出的这篇《上学路上》,我写在了一张信纸上。

文中提到了算盘,大约是写于刚上小学三年级的样子,因为那时才开始学珠算。

内容大体如下:

▲我写在信纸上的《上学路上》

昨天早晨,我一起床就走到院中,吸了口新鲜空气,觉得挺凉快又舒服。

这时妈妈也起床了,吩咐我去割牛草。

我就走到厨房,洗了个冷水脸。

接着,我把洗脸水用来磨刀,把刀磨得锋快,简直象(像)一把武当剑。

我就背起背篓,拿起镰刀割草去了。

割草对我来说,是个很容易完成的小任务。不大一会儿,我就割了满满一篓草。

回到家里,我把草扔到牛栏,(就)吃早饭去了。

吃完早饭,我就背起书包和许多小同学上学去了。我们边走边说学习方面的事。

快到校门口的时候,我突然象(像)忘了什么大事似的,呆立着。

想了一会儿,哦,我原来忘记拿红领巾了。

我对他们说:“你们先走,我回家去拿红领巾。”

一个小同学说:“不戴红领巾有什么要紧呢?”

“不戴红领巾就要(罚)扫地。还有,我忘了拿算盘。”我说。

他们哑口无言,只好乖乖地走了。

我急匆匆地跑到家里,从我和哥哥睡的床铺上的枕头下,取出红领巾,把挂在墙上的算盘一挥手把它拿了下来。

(我)戴上红领巾,又匆匆忙忙地走出家,高高兴兴地走进了学校。

▲李自健油画“人性与爱•乡土童年系列”之割草题材的画作

小时候,家里养有耕牛的,都把耕牛当成家中的一份子。

那么,牛的一日三餐就须好好照顾,尤其是春耕秋播时节,草料随时得跟上,以确保牛的体力。

关于我家的牛及“人牛情未了”的动人故事,可以翻看一下我此前写的一篇“处方笺上的小作文之《我家的大黄牛》”。

关于割牛草,我有着满满的童年记忆,那年头,有时做梦都在割草。

文中提到“割草对我来说,是个很容易完成的小任务”。那确实,背着背篓,拿起镰刀,干起活来驾轻就熟,农村孩子在这方面哪有不勤劳加熟练的。

只可惜,我当年没有拍过一张这样的照片留作纪念。

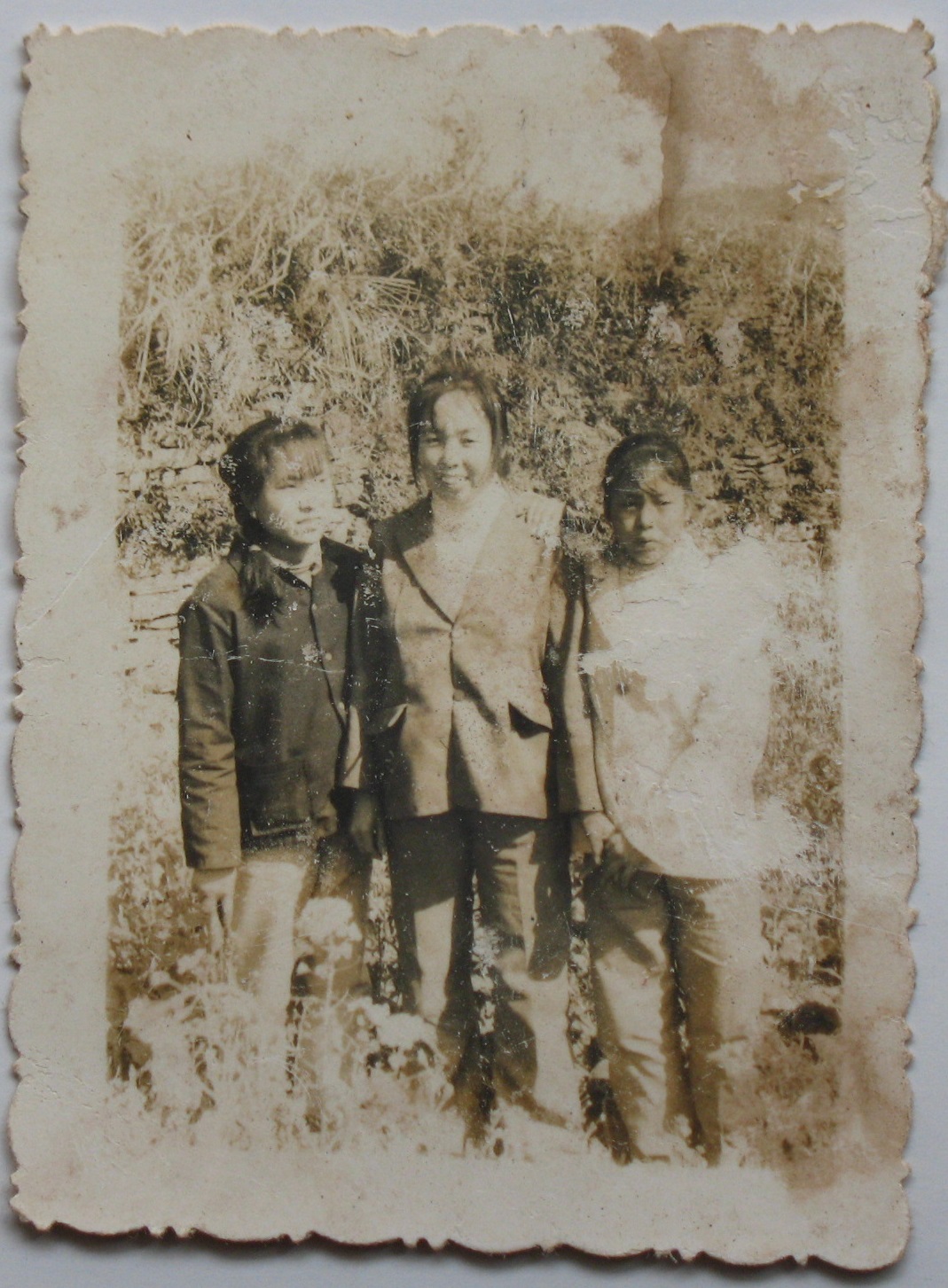

下面这张照片,是我三个姐姐在田野里的即兴合影。也就是说,当时可能有人约了照相师傅在拍照,姐姐们就动了心——“我们也乘机拍一张吧”!

照片里,立于左边的二姐,右手刚好拿着一把镰刀。为什么印象那么深刻呢,因为事后大家都笑话二姐,她当时拍照就是不肯放下镰刀,—— 割草要紧!

▲我的三个姐姐在田野里的即兴合影,左边二姐的右手拿着一把镰刀

著名湘籍画家李自健先生,在他的“人性与爱·乡土童年系列”油画中,很好地表现了“乡村割草”这一主题。

2014年3月,因邵商的一个宣传片,我在李自健位于长沙湘江边的画室采访了他。

我们合影后,李自健先生签名赠送给我一本作品集。

上边的两张油画作品,即翻拍自这本作品集。

依稀记得,我小时候写过一篇作文,叫《带着伤口上学去》。说的正是暑假里勤奋干活,割草砍柴时弄得全身上下尤其是双手到处是伤口,九月份开学时,与同学们比谁的伤口多。

至今我的左手背还留着一道疤痕,是当年爬到高高的马尾松树上砍柴时,不小心被自己的柴刀割了一刀。

我左手食指的指甲有一块永久性缺痕,也是小时候割草时割掉了指甲盖留下的“纪念”。

我长大后,每当看到有些小孩受了点伤,就大呼小叫、难以忍受的样子,就觉得十分无语。

再大些后,我就很喜欢听郑智化带劲地唱《水手》:他说风雨中,这点痛算什么…

▲我与画家李自健的合影,2014年3月于李自健长沙画室

小时候的农家生活,真没多少讲究。

就如文中提到的,用洗脸水来磨刀,几乎家家如此。

农家刀具是不能干磨的,必须边磨边浇一些水到磨刀石上。

我们小时候用的脸盆是用木头做的,其它的居家器物也清一色是用木头制作的。

我爹就是木匠,所以,便利多多。

磨刀不误割草砍柴功,我小时候经常磨刀,所以很会磨刀。

后来到了城市,听到那“磨剪子唻戗菜刀”就觉得很亲切。

文中说“把刀磨得锋快,简直象(像)一把武当剑”,值得探究一下。

那时火遍全国的武打电影,除了《少林寺》,还有一部《武当》。

▲我为明师微道长及其功夫馆摄制的宣传片《即心即道,太极人生》

南拳和北腿,少林武当功。电影《武当》里出现了武当剑,那时就特别神往。

多年以后,武当三丰派第十五代功夫传人明师微道长(师承钟云龙道长),前来长沙岳麓山开馆授武。我有幸成为最早学员之一。

功夫馆渐有起色后,我为明道长摄制了一部宣传片。我们同去武当山取景时,他赠送了一把武当剑给我。

▲我导演宣传片时与明师微道长的合影

▲明师微道长赠送给我的武当剑

文中提到我和我哥睡的房间,这可就有点来历。

一般人家,一套房子也就一个堂屋,我们家却有两个堂屋,分别称为“里边堂屋”和“外边堂屋”。

“外边堂屋”这边是我祖父手上建造的,正房三间,坐北朝南,靠左的侧面另有两间厢房,均为两层木楼房。

我和我哥睡在“里边堂屋”,这间堂屋左边的一间房拆建为后来的新屋,右边还留有一间用做厨房,也是两层的木楼结构,只是比后建的房子要矮一些。

“里边堂屋”这边,是我高祖母带着我曾祖父迁居笃信乡(今新场镇)时购置的。

小时隐约记得“里边堂屋”正对面还有一间房子,让给了我的太姑婆和她的外甥女——我称作“刘姑婆”的居住,她们都是解放后出家还俗的人。

“里边堂屋”历来作为私塾,我祖父就在这里启蒙。

也就是说,我和我哥睡的是私塾。

小时候印象最深的,是安放孔子像(即堂屋神龛处)正上方的木楼板不是平铺的,而是隆起一米多高的棱锥形,意味着神位之上的二楼是不容许行走踩踏的。

解放后,改私塾为简易小学,学堂就搬到村子东边山头的天王庙去了。

后来,天王庙那里又挤进了中学和医院,小学就迁到了我家屋后,算是回归私塾之地吧!

▲我最早的相片之一,红领巾怀念老家的简陋庭院

上边这张我小时候的照片,也就拍摄于写这篇短文的年纪吧,背后是“外边堂屋”,“里边堂屋”在我的右手边,照片里没出现。

笑看当年——

红领巾,胸前飘;三道杠,大队长;还有“优秀少先队员”的大红花。

唱着“我们是共产主义接班人”长大,至今也没人通知我怎么去接班!

▲青山依旧在,野草几度黄。故乡只怕已没人割牛草了!

青山依旧在,野草几度黄。故乡只怕已没人割牛草了吧!

【关于作者】

千丘生,本名田宏辉(曾用名田红辉),湘西籍土家族,千丘文化工作室创始主理人,有专栏“千丘说”“千丘日记”等。