一、引言:国画的文化坐标与历史使命

国画作为东方艺术的瑰宝,承载着中华文明的精神内核与审美追求。其发展历程不仅是技法与风格的演进史,更是中华文化与哲学思想的物化呈现。当代著名书画家汪雄跃先生以深厚的艺术造诣和独特的艺术视角,系统梳理了国画从原始岩画到当代创新的千年脉络,揭示了其“写意传神”的核心特质与“传承创新”的时代命题。

二、国画发展史的五大阶段

(一)原始萌芽期:岩画与帛画的文明基因

1.原始岩画:自然与信仰的原始表达

西北地区的新疆天山岩画、内蒙古阴山岩画以刻凿技法为主,描绘狩猎、放牧、生殖崇拜等场景,线条粗犷雄浑;西南地区的云南沧源岩画、广西花山岩画则以涂饰技法呈现人物、房屋、神灵祭器,风格朴拙神秘。这些作品以线条构图形成阴面造型,充满写实装饰之美,奠定了国画“以线造型”的审美基础。

2.帛画:民族风格的初步确立

战国时期的《御龙图》帛画以生动的气韵、简洁的笔墨、流畅的线条表达意境,确立了中国绘画以线条造型的民族风格。其“动态传情”的技法为后世人物画的发展提供了范式。

(二)体系形成期:人物画与山水画的分野

1.秦汉至魏晋:人物画的成熟与理论奠基

秦汉墓室壁画以动态笔法描绘社会生活与神话传说,技法趋于简括。魏晋时期,顾恺之提出“以形写神”的创作理念,其《洛神赋图》通过线条的疏密与节奏表现人物神韵,标志着人物画从“形似”向“神似”的转变。同时,书画理论著述如《论画》的诞生,为艺术创作提供了理论指导。

2.隋唐:山水画的独立与文人画的萌芽

隋唐时期,国画进入全面繁荣阶段。人物画方面,吴道子以“吴带当风”的流畅线条展现宗教人物的庄严与动感;山水画领域,李思训父子开创青绿山水,以石青、石绿渲染山川的华丽质感,王维则以水墨山水奠定文人画“诗画一体”的基调。此时期,国画从宗教题材转向世俗生活,形成了“人物、山水、花鸟”三大分科。

(三)文人主导期:意境与笔墨的哲学升华

1.五代两宋:文人画的崛起与画派林立

五代时期,花鸟画从人物山水中独立,成为独立画科;山水画则因地域差异形成南北两派,北方董源、巨然以披麻皴表现江南烟雨,南方李成、范宽以斧劈皴刻画北方雄浑。宋代文人画家将书法用笔融入绘画,强调“诗中有画,画中有诗”,苏轼提出“诗画本一律”的审美理念,使国画成为文人抒发胸臆的载体。南宋“四家”(李唐、刘松年、马远、夏圭)通过截取式构图与留白技法,营造出空灵的意境。

2.元代:水墨写意的突破与书法融合

元代文人画达到鼎盛,黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒“元四家”以水墨干笔皴擦表现山水的苍茫气韵,将书法用笔的“写”性融入绘画,使笔墨成为情感表达的直接载体。倪瓒的“逸笔草草”与黄公望的“浅绛山水”,分别代表了元代文人画“简淡”与“浑厚”的两种审美取向。

(四)流派纷争期:个性表达与世俗化转向

1.明代:院体画与文人画的博弈

明代初期,宫廷院体画以工整细腻的笔法描绘皇家气象;中期,吴门画派(沈周、文徵明)复兴文人画传统,强调笔墨的书法趣味与诗画的意境融合;晚期,徐渭开创大写意画风,以泼墨、破墨技法表现花卉的生机与画家的狂放性情,标志着国画从“工”向“写”的彻底转变。

2.清代:正统派与反正统派的对抗

清代初期,“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)以摹古为宗,强调笔墨的程式化;江南地区则涌现出“清初四僧”(八大山人、石涛、髡残、弘仁)与“金陵八家”,他们反对临摹,主张“笔墨当随时代”,八大山人的鱼鸟图以变形符号表达亡国之痛,石涛的《苦瓜和尚画语录》提出“一画论”,强调艺术的独创性。晚清“扬州八怪”以怪诞风格批判社会,郑板桥的兰竹图将书法笔意融入绘画,使国画更具世俗化与个性化色彩。

(五)现代转型期:中西融合与全球视野

1.近现代:海上画派与岭南画派的革新

清末,海上画派(任伯年、吴昌硕)以“金石入画”强化笔墨的力度,吴昌硕将篆刻的刀法融入花卉写意,开创“雄浑古拙”的新风;岭南画派(高剑父、高奇峰)引入西洋光影技法,以“折衷中外”的理念表现现实题材,使国画更具现代感。

2.当代:传承创新与跨文化对话

徐悲鸿、林风眠等留学画家将素描、色彩学引入国画教学,推动“新国画”运动;李可染以逆光技法表现山水,使传统水墨具有立体感;吴冠中则以“形式美”理论打破笔墨程式,将西方抽象构成与中国写意结合。汪雄跃先生指出,当代国画需在“传承”与“创新”间找到平衡:一方面深入挖掘传统笔墨的哲学内涵(如“道法自然”的意境追求),另一方面吸收西洋油画的色彩层次与光影表现,创造兼具东方神韵与现代感的艺术语言。

三、国画的核心特质与当代启示

(一)写意精神:超越物象的情感表达

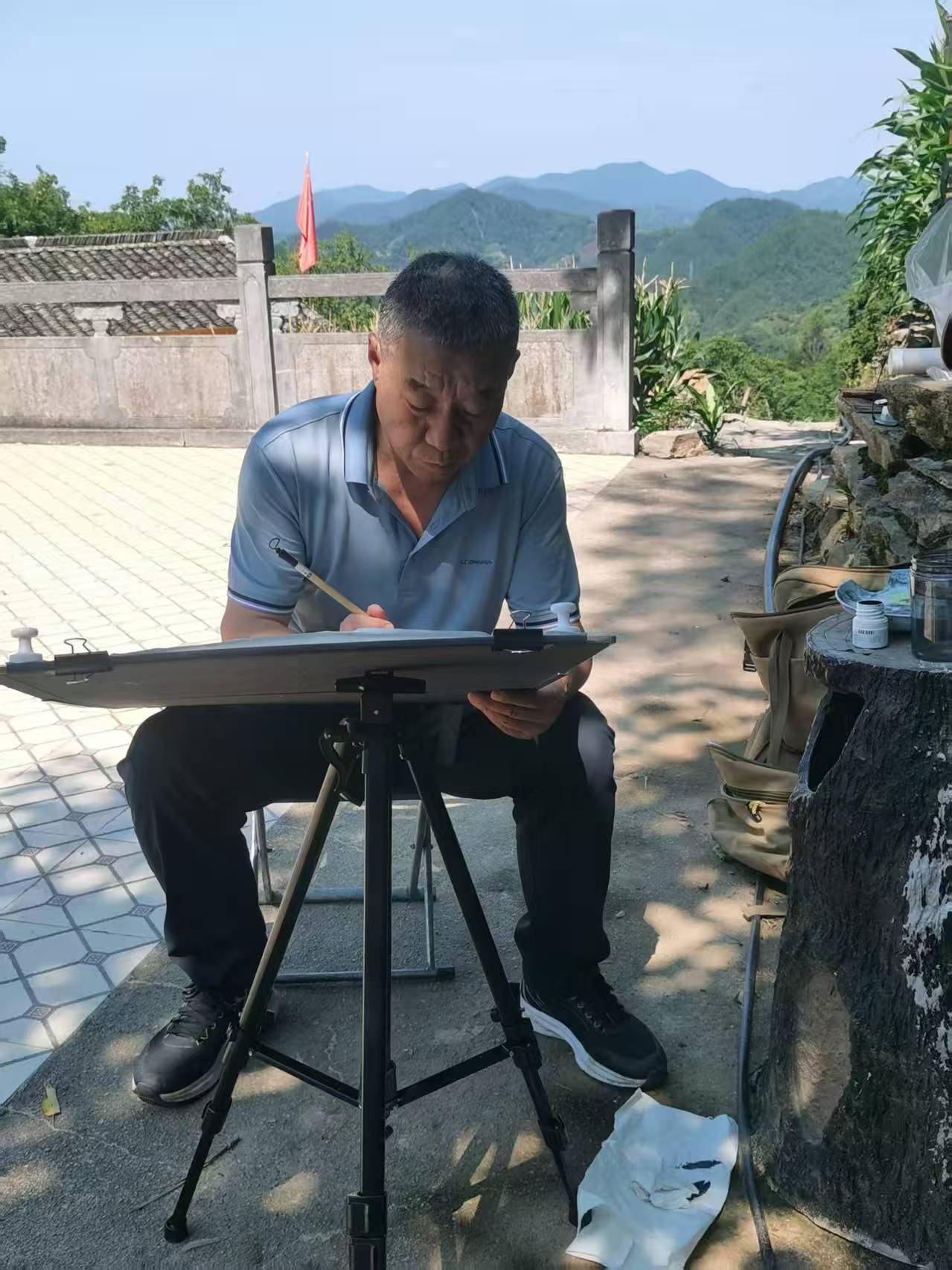

国画不追求对客观物象的逼真再现,而是通过“笔墨”传递画家的情感与哲思。汪雄跃先生的青绿山水以石青、石绿渲染山川的壮丽,同时通过留白与虚实对比营造空灵意境,体现“以形写神”的创作理念。这种写意性使国画成为画家精神世界的映射,而非自然景物的复制品。

(二)笔墨语言:东方美学的独特符号

国画的笔墨不仅是技法,更是文化基因的载体。汪雄跃先生强调,笔墨的“浓淡干湿”“轻重缓急”需与画家的心境同步,如他的浅绛山水以淡赭石渲染山体,通过笔触的干湿变化表现云雾的流动感,使画面具有“气韵生动”的生命力。这种笔墨语言与西洋油画的“块面塑造”形成鲜明对比,彰显了东方艺术的独特性。

(三)传承创新:在全球化中坚守文化本位

面对西方艺术的冲击,汪雄跃先生提出“传承为根,创新为翼”的发展路径。他鼓励年轻艺术家在研习传统(如“六法论”的“气韵生动”)的基础上,借鉴西洋油画的色彩科学与构图法则,创造“中西合璧”的新风格。例如,将油画的渐变色彩融入青绿山水,或以国画的散点透视表现城市景观,使传统艺术焕发新生。

四、结语:国画的时代使命与未来图景

国画的发展史是一部“守正创新”的文化史诗。从原始岩画的质朴到当代水墨的多元,其核心始终是对“人与自然”“心与物”关系的哲学思考。汪雄跃先生通过解析国画史,揭示了其作为中华文化符号的永恒价值:在全球化时代,国画不仅是民族艺术的代表,更是人类精神共享的审美资源。未来,国画需在坚守笔墨本体的同时,以开放姿态拥抱世界,在跨文化对话中续写新的篇章。