之前高考出分后,我在小区楼下碰到过一对夫妻——丈夫蹲在石凳上翻志愿指南,妻子拿着手机刷“双一流院校排名”,两人念叨的都是“这个档的学校我们分数够得着吗?”“这个专业毕业能进国企不?”

最近一张“双一流院校7档位表”在家长群里传开,把全国147所双一流划得清清楚楚。这张表哪里是“排名”,分明是无数家庭的“升学导航”:有的是踮脚够到的“顶尖梦”,有的是稳得住的“性价比”,还有的是保住“双一流标签”的兜底选择。

第一档:4所学校,是“金字塔尖的入场券”

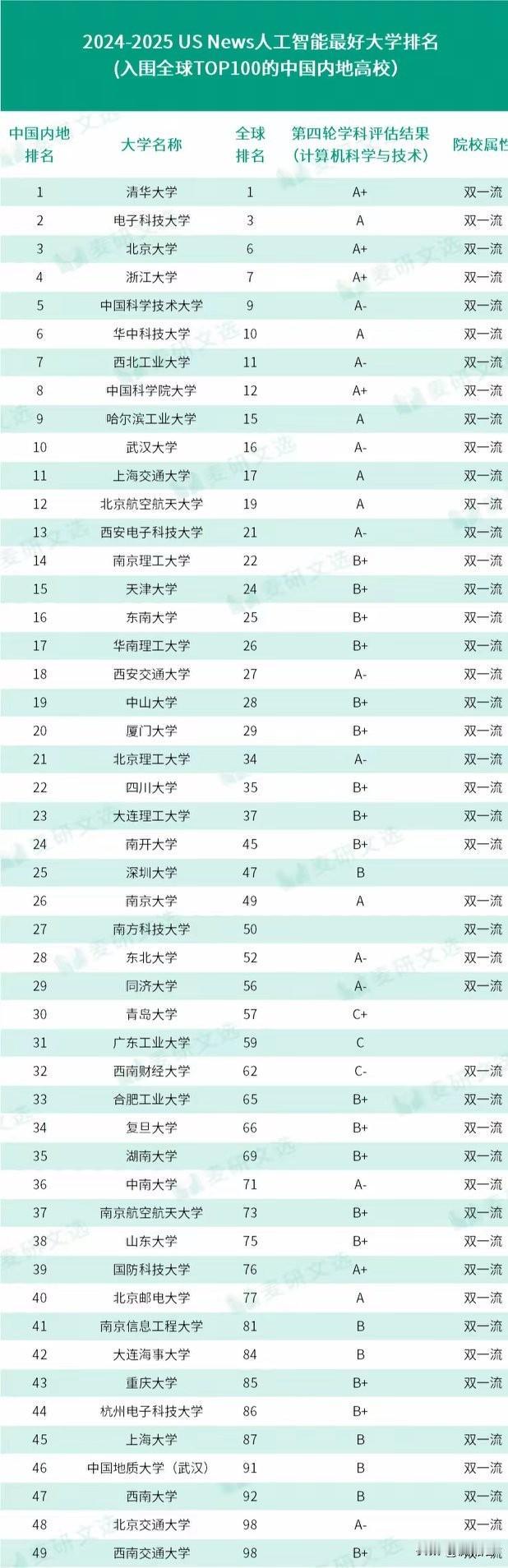

表格最顶端的4所,不用多说——清华、北大、国科大、国防科大,每年能考进去的,都是各省排前几百名的学生。

我有个远房表弟,当年考了全省理科第89名,进了清华的计算机系。去年毕业时,要么是字节、腾讯开的“年薪40万+股票”,要么是中科院的直博名额。他说:“进了这所学校,不是‘找工作’,是‘挑机会’。”

国科大的实验室里,本科生就能跟着院士做项目;国防科大的毕业生,直接对接军队的技术岗位——对这些学生来说,“双一流”不是标签,是“站在行业最前端”的底气。只是这扇门太窄,多数家庭只能望着分数线叹口气:“那是别人家孩子的战场。”

第二、三档:“行业硬通货”的主场

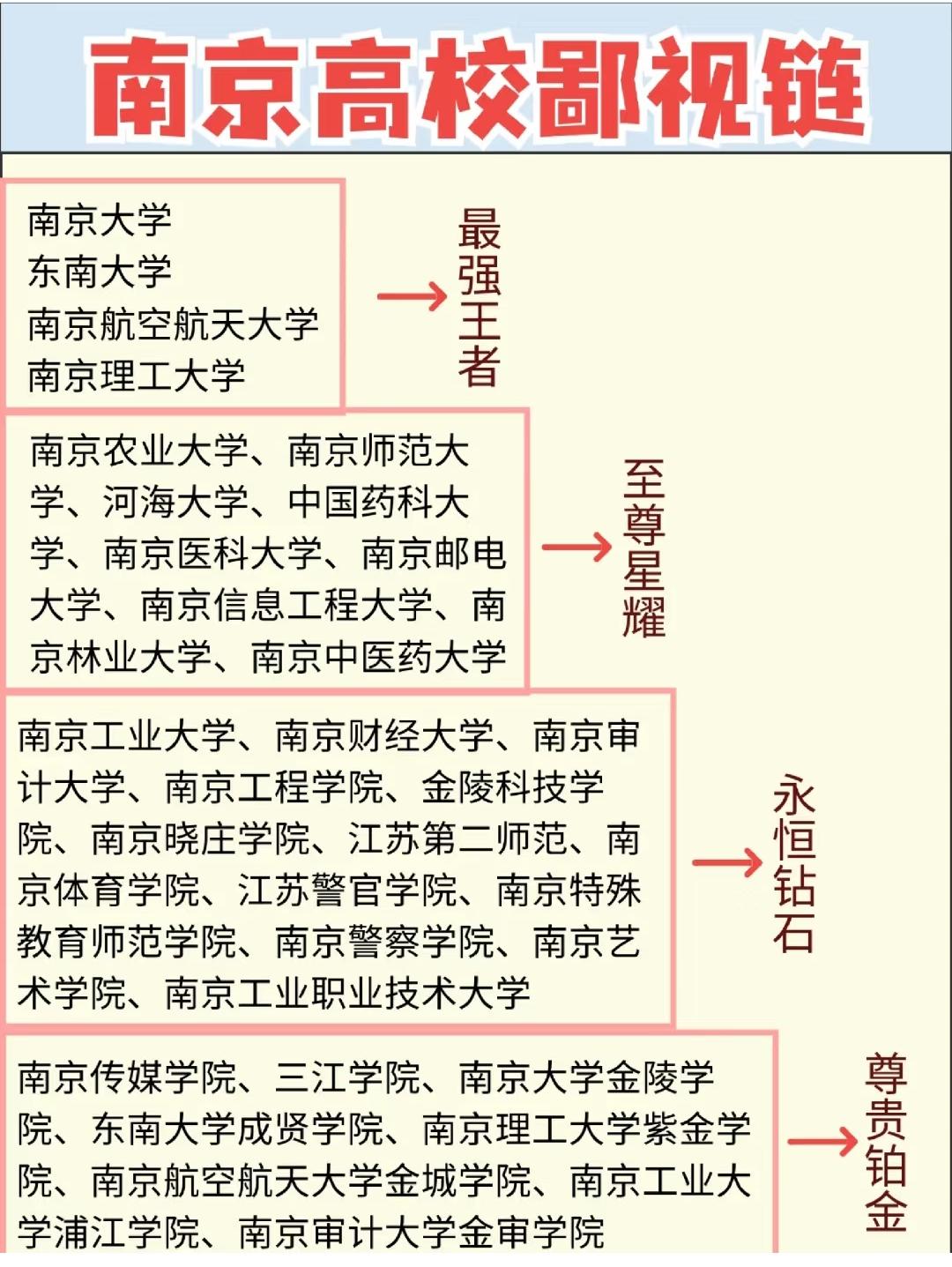

从第二档的24所到第三档的20所,才是多数高分考生的“主力区”——这些学校未必是“全国第一”,但在特定领域里,是“硬得不能再硬的招牌”。

比如第二档里的人大法学,律所招聘时,“人大法学硕士”几乎是红圈所的“默认门槛”;北航的航空航天专业,毕业生一半进了商飞、航天科技,另一半去了国防科研院所。去年有个考了660分的学生,放弃了冲第一档的机会,选了北航的飞行器设计——理由是“我爸是航空厂的工程师,他说北航的文凭,在厂里是‘通行证’”。

第三档里的“特色校”更有意思:北京协和医学院,本科毕业就能进三甲医院的规培序列;中央财经大学的金融专业,投行、券商的校招宣讲会,会把这里当成“第一站”。我认识的一个姑娘,当年考了630分,选了央财的会计学,现在在四大会计师事务所做审计,“客户看到我的毕业证,都会多问一句‘央财的?专业底子应该不错’”。

这些学校的共同点是:“双一流”的名头背后,绑着实实在在的“行业资源”——对中产家庭来说,“读对专业,比读‘名气大的学校’更能稳住阶层。”

第四到第五档:“性价比选手”的生存智慧

再往下的第四、五档,藏着很多“看着普通,用起来香”的学校。

第四档里的华中农业大学,农学、园艺专业全国前三,每年校招时,中粮、新希望的HR会直接把展位摆到教学楼门口;西南财经大学的金融学,在西南地区的银行系统里,“西财毕业生”是“优先录用”的标签——有个在成都银行工作的朋友说,他们部门8个人里,5个是西财的。

第五档的中国传媒大学,编导、新闻专业的学生,还没毕业就能接到央视、湖南卫视的实习offer;中南财经政法大学的法学,在湖北、广东的法院系统里,“校友网能帮你少走三年弯路”。去年有个考了590分的学生,选了中南财大的法学,现在在武汉的基层法院当书记员,“工资不算高,但稳定,爸妈觉得比去私企靠谱”。

这些学校的分数没那么“吓人”,但胜在“专业对口、就业明确”——对普通家庭来说,“毕业能有一份体面的工作”,就是这张“双一流”标签的最大价值。

第六、七档:“保住标签”的兜底选择

表格最下面的两档,常常被人说是“双一流里的凑数校”,但对很多学生来说,这是“保住学历门槛”的最后一道防线。

第六档里的新疆大学、宁夏大学,分数线比很多一本院校还低,但顶着“双一流”的名头,就能参加“定向选调生”考试——去年有个考了520分的学生,选了新疆大学的汉语言文学,毕业时通过选调生考试回了老家的县委办公室,“要是读普通一本,连选调生的报名资格都没有”。

第七档的青海大学、西藏大学,虽然地理位置偏,但“双一流”的身份,能让学生拿到“保研加分”。我有个学妹,当年考了505分,去了青海大学的生态学,大三时凭着“双一流本科生”的身份,保送到了兰州大学的环境科学专业——“要是读普通二本,考研想考985都难”。

总有人说这些学校“配不上双一流”,但对分数刚过一本线的学生来说:“有了这个标签,至少能摸到‘考研、考公、保研’的门槛,总比卡在‘普通本科’强。”

这张“档位表”,到底在说什么?

其实这张表从来不是“学校的高低贵贱”,而是不同家庭的“升学算盘”:

- 家底厚、分数高的,冲第一档“抢顶尖资源”;

- 想稳在行业里的,选第二、三档“抱行业大腿”;

- 求“学历兜底”的,抓第六、七档“保双一流标签”。

我想起填志愿时,我爸说的一句话:“我们家没什么背景,你选的学校,得能让你‘靠自己找到饭吃’。”这句话,大概是多数普通家庭的真实想法——“双一流”不是“面子”,是“让孩子少走弯路”的工具。

那些盯着“档位”选学校的家长,算的不是“学校排名”,是“孩子未来十年的生存成本”:读哪所学校,能少挤点就业的独木桥?选哪个专业,能多拿点行业的敲门砖?

想问一句:当我们拿着分数条对着“档位表”计算时,有没有想过——“双一流”的标签之外,孩子真正愿意走的路,到底是什么?