01

1928年的天津,细雨迷蒙,老洋房的窗户里透出昏黄的灯光,那是那个时代特有的温暖与宁静。

在这样的背景下,王家,一个名门望族,迎来了他们的小千金,取名王光美。

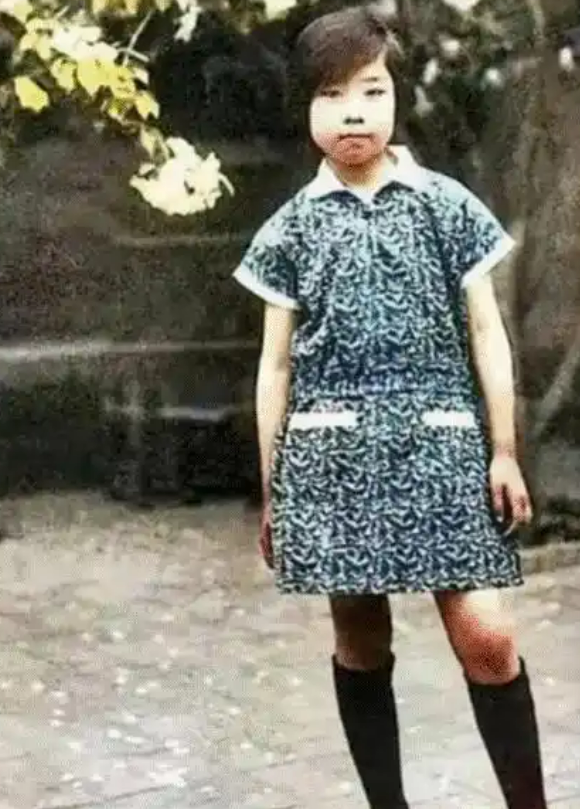

七岁的王光美,穿着碎花的小裙子,脚上蹬着圆头小皮鞋,那一刻的她,便是一个美人胚子。

父母的学识渊博,思想开明。在那个年代,这样的家庭环境,对一个女孩而言,实属难得。

他们尊重女儿的个性,鼓励她发展自己的兴趣。

王光美,就这样在宽松自由的氛围中长大,并渐渐发掘出自己在理科上的天赋。

辅仁大学期间,她系统地学习了原子物理的知识。

我想到那位伟大的科学家玛丽·居里,她的人生,无疑是王光美心中一座熠熠生辉的灯塔。

王光美立志,要为祖国的物理学发展贡献自己的力量。

可是,命运的齿轮,总是在你意想不到的时候,悄然转动。

她有一个哥哥,早早地就参加了革命。

他的兄嫂,都是我党优秀的共产党员。

在这样的家庭氛围影响下,王光美开始大量阅读进步书刊。

其中,她尤为爱读少奇同志的文章。

那时的中国,正处于风雨飘摇之中。抗战刚刚结束,蒋介石却悍然挑起了内战,和平的呼声被炮火淹没。

1946年,是改变王光美人生轨迹的一年。

革命思想的种子,在她心中深深扎根,她毅然放弃了本可以去美国深造的机会,接受我党的邀请,以翻译干事的身份,参与到国共美三方的谈判之中。

这,便是她革命之路的起点。

她的人生,从一位潜在的科学家,转向了更广阔的时代舞台。

在延安,她终于见到了那位在文章中令她仰慕的刘少奇同志。

那位才识过人、胸有丘壑的革命长者,用他那温和而坚定的目光,注视着这位年轻的女同志。

两人之间的距离,似乎并没有因为年龄的悬殊而显得遥远。

共同的革命理想,相似的知识背景,让他们的心,一点点靠近。

27岁那年,王光美通过组织的考验,正式成为一名共产党员。

同年,在西柏坡,她与刘少奇同志举行了一个简单而朴素的婚礼。

那场婚礼,没有盛大的排场,只有两个革命者,对彼此的坚定承诺,和对未来国家命运的共同担当。

他们的爱情,就这样开始了,没有惊天动地的誓言,却有着相濡以沫、患难与共的深情。

她,王光美,从此走上了一条与她原本设想的人生道路截然不同的轨迹。

而这条路,注定充满了荆棘。

02

婚后的生活,对于从锦衣玉食的大家闺秀出身的王光美来说,是一个全新的挑战。

她从未下厨,家务活更是手足无措。

而她的丈夫,刘少奇同志,日理万机,总是忙得脚不沾地。

生活的琐碎,就像一张无形的网,悄悄地将她笼罩。

更何况,她还要面对的是,丈夫与前妻留下的孩子们。

这可不是一件容易的事。

可王光美,她就是这样一个人,一旦认定了,便会全力以赴。

她从最基础的做饭、扫地开始学起。

一遍遍地摸索,一次次地尝试。

她用她的真心和耐心,将这个革命家庭打理得井井有条。

孩子们,起初或许有些生疏,但在王光美公平公正的态度下,她将所有的孩子视如己出。

赏罚分明,令行禁止。

渐渐地,孩子们打心底里爱戴她,叫她“王妈妈”。

这声“王妈妈”,包含的,是多少信任与温情。

她放弃了成为“中国居里夫人”的梦想。

这份放弃,是多么沉重,又多么了不起。

她的目光,不再局限于实验室里那些精密的仪器。

她的事业,变成了辅助丈夫,处理国事。

她成为了丈夫最坚实有力的臂助。

我记得,有资料提到,刘少奇同志因为常年操劳,身体透支,人消瘦得厉害。

而在王光美的悉心调养下,他的身体渐渐恢复了健康,脸色也变得红润起来。

一个女人,在那个年代,能做到这一步,实属不易。

建国之后,少奇同志继毛主席之后,成为了新中国第二任国家主席。

王光美的担子,也变得更重了。

她不仅是丈夫的秘书,还肩负起了重要的外交职责。

夫人外交,这可不是一般的差事,它关乎国家的形象,关乎国际的交往。

上世纪60年代初,中国与许多第三世界国家建立了友好关系。

王光美,这位气质端庄、身材高挑、容貌出众、举止优雅的中国女性,无论走到哪里,都会受到当地政府和人民的热烈欢迎和爱戴。

她,成为了新时代中国妇女的杰出代表。

她用她的个人魅力,为新中国与世界搭起了一座沟通的桥梁。

印尼领导人赠送她一株兰花,赞美她“蕙质兰心”。

这赞誉,绝非过誉。

可是,好景不长。

平静的生活,终究被突如其来的政治风暴所打破。

“十年动荡”来临。

少奇夫妇,遭受了错误的批判。

刘少奇同志,不幸含冤离世。

王光美,也未能幸免,身陷囹圄,一关就是漫长的12年。

那12年,是怎样的黑暗?是怎样的孤独?是怎样的绝望?我无法想象,却也必须去想象。

12年的牢狱之灾,足以摧毁一个人,足以磨灭一个人的意志。

然而,王光美,她没有。

在漫漫长夜里,她依旧心怀正义,依旧相信,丈夫终有一天会被平反,真相终究会大白于天下。

这份信念,是支撑她活下去的唯一光芒。

03

天日昭昭,并非空谈。

“四人帮”的倒台,如同拨开浓雾的阳光,为无数蒙冤者带来了希望。

王光美,在经历了12年的漫长煎熬后,终于迎来了自己命运的转折。

她从那冰冷的牢房里走出来,带着一身的疲惫,更带着一颗不屈的心。

看着被历史的尘埃掩埋的真相,她没有沉溺于过去的痛苦,而是选择站出来,为丈夫,为自己,也为无数同样遭受不公的人,去争取一个清白。

她没有时间悲伤,更没有时间抱怨。

她知道,平反之路,注定不会一帆风顺。

尽管“四人帮”已经倒台,但旧的势力、旧的观念,依然像缠绕的藤蔓,阻碍着历史的正常进程。

她开始整理那些被岁月和政治风暴掩盖的痕迹,搜集一切能够证明刘少奇同志清白的证据。

这不仅仅是对丈夫的爱,更是对国家,对历史负责。

她回忆起在外交场合的点点滴滴,那些曾经的经历,让她学会了如何在复杂的局面中,运用智慧和策略。

她开始与一些心怀正义、依然在体制内坚持原则的老同志们联系。

她相信,正义的力量,终将汇聚。

每一次的接触,每一次的交流,都充满了风险。

她必须小心翼翼,以免引火烧身,更不能让已经看到曙光的平反之路,再次被阻断。

我总觉得,有些人的韧性,是刻在骨子里的。

王光美,就是这样。

她用她特有的冷静和坚定,在时代的夹缝中,寻找着生机。

她知道,这场斗争,不仅仅是为了个人的清白,更是为了重新确立历史的正确方向。

她与那些同样坚持原则的老同志们,形成了一个无形的联盟。

他们相互支持,相互鼓励,用一种几乎不动声色的方式,推进着历史的巨轮。

我理解,那个时期,每一个微小的行动,都可能意味着巨大的勇气和牺牲。

就在她以为,一切都在朝着积极的方向发展时,一个令人担忧的消息传来。

她曾经信任和依赖的一位正直领导,也因为在复杂政治斗争中,受到了一些牵连,处境变得微妙起来。

这无疑是一个晴天霹雳。

这意味着,她一直以来寄予厚望的外部力量,可能变得不可靠。

她所做的一切努力,可能前功尽弃。

王光美再次陷入了深深的忧虑之中。

前路,依旧充满了未知和挑战。

04

历史的风,终于吹来了新的气息。

“四人帮”的倒台,标志着一个黑暗时代的结束,也预示着一个新的开始。

在国家拨乱反正的关键时期,王光美抓住这个难得的历史机遇。

她不再是那个被孤立、被压制的女性。

她的声音,终于能够被听见。

她开始积极配合组织,用她多年来积累的证据和清晰的逻辑,为刘少奇同志的平反,贡献着自己的力量。

她知道,真相,比任何言语都更有力量。

她将那些被掩盖的事实,如同剥洋葱一般,一层层地揭开。

她冷静地分析当时的政治环境,理智地梳理事件的来龙去脉。

她与那些同样坚守正义的老同志们,进行着密切而有效的沟通。

他们的共同目标,是让历史回归本来的面貌。

那个过程中,并非没有阻碍。

一些陈旧的观念,一些残留的势力,依然试图阻挠。

但此时的王光美,已经不再是那个容易被压垮的年轻女性。

她经历了12年的牢狱之灾,她见证了丈夫的蒙冤离世。

这些经历,非但没有击垮她,反而让她变得更加坚韧,更加睿智。

她能够更清晰地辨别哪些是真实的困难,哪些是可以克服的障碍。

她用事实说话,用证据说话。

她的耐心,她的坚持,一点点地融化了那些冰冷的阻碍。

终于,刘少奇同志的冤案得到了彻底的平反。

那一刻,漫长压抑的情感,如同决堤的洪水,奔涌而出。

王光美抱着丈夫的骨灰盒,泪水滑落。

这不是悲伤的泪水,而是夹杂着解脱、释怀,以及对所有无辜受难者的祭奠。

她终于为丈夫洗刷了冤屈。

她也终于,找回了属于自己的尊严。

然而,命运的安排,总是如此出人意料。

就在她以为,一切都将回归平静,她和少奇同志的人生,即将迎来安宁之时。

一场新的、意想不到的巨浪,却悄然袭来。

这场突如其来的事件,比以往任何一次政治风波都更加复杂,更加难以捉摸。

它不仅涉及到她和少奇同志的平反,更触及到了更深层次的历史遗留问题。

她发现,历史的真相,有时比想象中更加扑朔迷离。

她为丈夫洗刷冤屈的努力,似乎触动了某些不愿被触碰的“禁区”。

她再次陷入了一个新的,更加严峻的危机之中。

05

国家走到了历史的新起点,也意味着一些积压已久的难题,必须被解决。

王光美深知,刘少奇同志的平反,只是历史纠正的第一步。

更重要的是,如何让那些被扭曲的历史,重新回归正确。

她没有停下脚步。

她深知,丈夫的冤案,是中国历史前进中的一个重要注脚。

如何完整地呈现这段历史,以及如何从中吸取教训,是她接下来的重要使命。

此时的王光美,已不再是那个初出茅庐的年轻姑娘,也不是那个在困境中苦苦挣扎的弱女子。

她经历的风雨,让她拥有了超越常人的智慧和洞察力。

她能够更敏锐地捕捉到信息背后的含义,更冷静地分析局势的走向。

她与那些同样致力于拨乱反正的领导和同志们,保持着紧密的联系。

她用她积累的证据,用她清晰的思路,为历史的公正,贡献着自己的力量。

她知道,一个国家的复兴,离不开对历史的尊重和对真相的追求。

在她的不懈努力下,关于刘少奇同志的平反工作,得到了更进一步的落实。

相关的历史文件,被重新审视和修订。

曾经被误读的历史,开始被还原。

这,是一种巨大的成就,也是一种沉甸甸的责任。

而王光美,她也终于迎来了自己名誉的完全恢复。

她重新获得了自由,也重新获得了在社会上发声的权利。

经历过生死考验,她更加懂得生命的珍贵,也更加明白肩负的使命。

她没有选择将自己封闭在个人情感的悲痛中。

相反,她将这份经历,化为了一种更广阔的胸怀。

她看到,在经历了动荡之后,国家和人民,都需要重建和疗愈。

她看到了许多贫困的母亲,和她们艰难求生的孩子们。

她看到了,在物质匮乏的年代,孩子们对知识的渴望,对未来的期盼。

她想到了,自己曾经的理想,以及在最艰难的岁月里,那种对美好生活的期盼。

她决定,将自己的余生,投入到一项新的事业中。

一项,能够为社会带来真正幸福的事业。

她的人生,再一次,选择了新的方向。

这个方向,更加光辉,也更加温暖。

06

漫长的风雨过后,天空终于放晴。

王光美,这位曾经的物理学梦想家,革命者,外交家,在经历了人生的跌宕起伏后,找到了她晚年最闪耀的舞台。

她没有被过去的苦难所定义,而是将所有经历化为了前进的动力。

她深知,国家的强大,最终要落到人民的幸福上来。

而幸福,首先要解决温饱,解决教育。

她,走上了慈善之路。

她发起了“幸福工程”。

这项工程,顾名思义,就是为那些贫困的母亲和孩子,带去希望,带去幸福。

她不再是那个高高在上的领导夫人,而是与普通百姓站在一起,用她的双手,去帮助他们。

她奔波在全国各地,走访那些最偏远的村庄,最贫困的家庭。

她看到,那些母亲们,为了孩子,付出了多少辛劳。

她看到,那些孩子们,眼中闪烁着对知识的渴望。

她将自己的社会声誉,她的影响力,全部投入到这项事业中。

她呼吁社会各界,关注贫困母亲,关注下一代的成长。

“幸福工程”的出现,为成千上万的家庭,带去了实实在在的帮助。

我翻阅资料的时候,看到许多关于“幸福工程”的报道。

那些照片里,王光美总是笑容满面,眼神里充满着慈祥与力量。

她用她的行动,诠释了“蕙质兰心”的真正含义。

她的爱,不再局限于个人情感,而是扩散开来,像春风一样,温暖着大地。

直到生命的最后一年,她依旧在为慈善事业奔波。

她的脚步,从未停歇。

她用她的一生,践行了一个共产党员的初心,也展示了一个中国女性的伟大。

她不是一位高高在上的伟人,而是一位真正懂得人间疾苦,用爱去温暖世间的人。

人美,心善,大爱无疆。