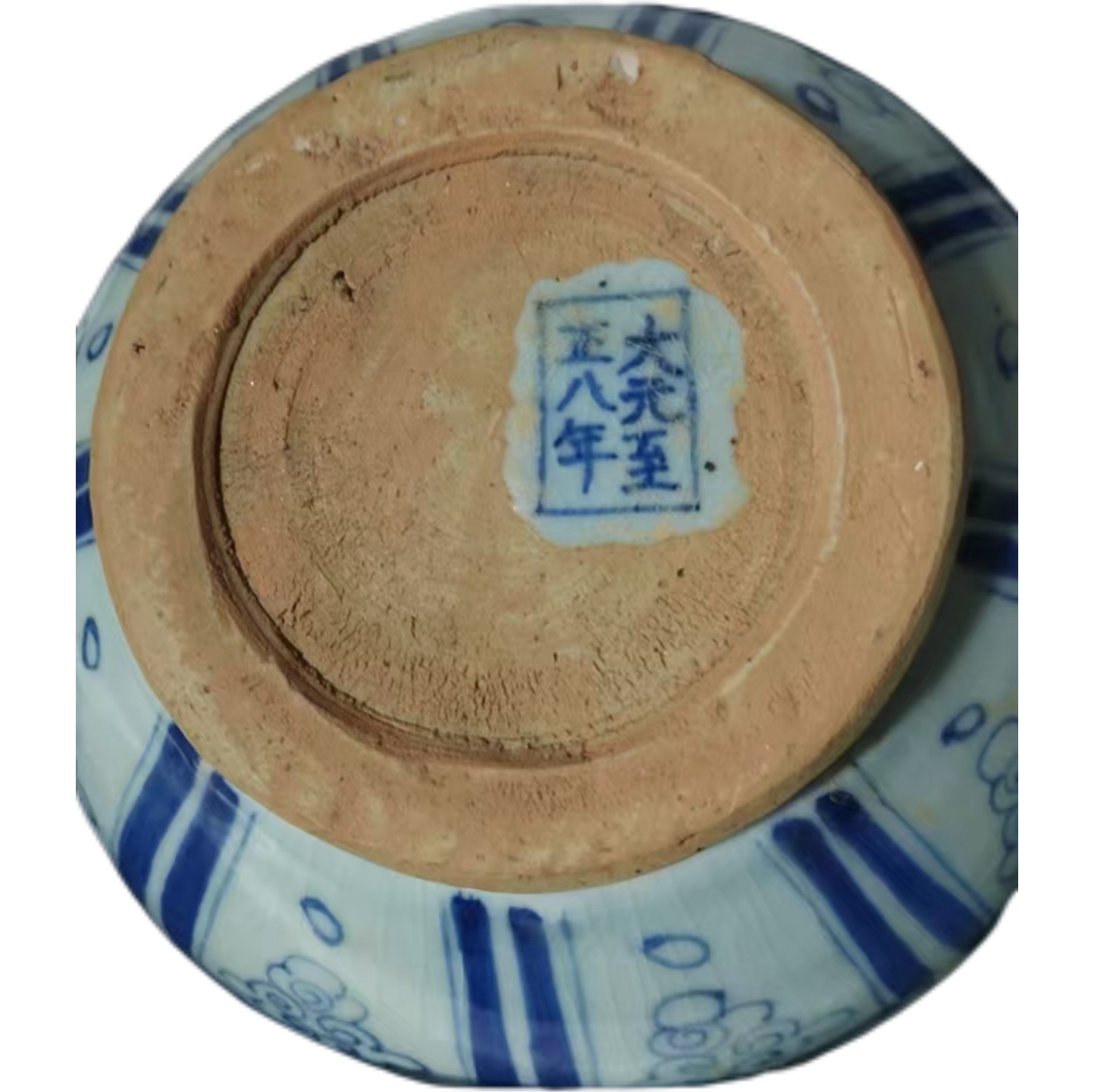

这对玉壶春瓶底部的 “大元至正八年” 青花款识,是它最珍贵的身份标识 —— 元代青花带明确纪年款的器物不足 10 件,而 “至正八年(1348 年)” 恰是元青花鼎盛期的 “时间戳”,每一笔青花书写的纪年,都藏着元代官窑的权力逻辑。

1. 浮梁瓷局的 “官窑认证”至正八年(1348 年),元廷在景德镇设立的 “浮梁瓷局” 已运行近 40 年 —— 这是中国历史上首个官方陶瓷管理机构,负责为皇室、贵族烧造 “贡瓷”。这对玉壶春瓶的 “至正八年” 款,是浮梁瓷局的 “官窑标识”:

款识的规范性:“大元至正八年” 采用青花楷书书写,字体端庄规整,笔画间可见元代官方文书的笔意,区别于民窑的随意书写;

烧造的排他性:带纪年款的元青花仅为皇室或高级贵族定制,民间严禁仿造,这对瓶的存世,意味着它曾是元代上层社会的 “御用器”;

断代的权威性:至正八年处于元青花 “至正型” 风格的鼎盛期,此瓶的工艺、纹饰可与 “至正十一年”“至正十五年” 款青花器相互印证,是元青花断代的 “标准器”。

这种 “官方纪年款 + 官窑工艺” 的组合,让这对瓶成了元代官窑制度的 “活态标本”—— 它的存在,证明元青花并非 “民间贸易瓷” 的代名词,而是有严格等级的 “御用艺术品”。

2. 至正八年的 “时代坐标”1348 年的元朝,虽已显现衰微迹象,但景德镇窑业却因海外贸易的刺激达到巅峰:

钴料的供应:这一时期,来自波斯的 “苏麻离青” 钴料通过泉州港大量输入,为元青花的 “浓艳发色” 提供了原料基础;

工艺的成熟:浮梁瓷局已掌握 “二元配方制胎”“釉下青花绘制”“高温烧制” 的完整工艺链,此瓶的胎质、釉色、纹饰,正是这一工艺成熟的实证;

需求的双重性:它既需满足皇室对 “汉地美学” 的偏好(凤纹、玉壶春瓶型),又需适配伊斯兰世界对 “蓝白装饰” 的审美(青花发色、繁密纹饰)—— 这对瓶是 “对内御用、对外贸易” 双重需求的产物。

这对玉壶春瓶通高 35 厘米,口径 9.2 厘米,底径 11 厘米 —— 这组尺寸数据,藏着元代工匠对 “器型美学” 与 “实用功能” 的双重考量。

1. 玉壶春瓶的 “元代重构”玉壶春瓶本是宋代酒器,而元代对其进行了 “功能与美学的双重升级”:

尺寸的放大:宋代玉壶春瓶高多在 20 厘米以内,而此瓶通高 35 厘米,是元代 “器型硕大化” 的体现 —— 蒙古贵族偏好 “大气恢宏” 的器物,35 厘米的高度既符合其审美,又能满足 “宴饮储酒” 的实用需求;

曲线的黄金比例:瓶身呈 “双 S 形” 轮廓:撇口(口径 9.2 厘米)如美人樱唇,细颈挺拔如青竹,腹部饱满如新月,圈足外撇(底径 11 厘米)如磐石 —— 颈部与腹部的比例接近 1:1.618(黄金分割),视觉上兼具 “挺拔与丰腴” 的韵律感,与通辽市博物馆藏元青花玉壶春瓶的比例异曲同工;

兽耳的功能与装饰:瓶肩两侧的兽首耳(狮形),并非单纯装饰 —— 元代酒器需频繁搬运,兽耳可穿绳提握,同时狮形耳暗含 “守护” 的寓意,契合皇室对 “器物安全性” 的要求。

这种 “尺寸放大 + 黄金比例 + 功能化装饰” 的器型,是元代 “实用美学” 的典型体现—— 它让宋代的文人气酒器,变成了元代皇室的 “宴饮重器”。

2. 35 厘米高的 “工艺门槛”烧制 35 厘米高的玉壶春瓶,对元代工匠是极大的挑战:

制胎的难度:采用 “二元配方”(高岭土 + 瓷石)制胎,需分 “颈、腹、底” 三部分拉坯,再以胎泥拼接 ——35 厘米的高度要求各部分的收缩率完全一致,否则易开裂;

烧制的风险:高温烧制时,瓶身易因 “重心不稳” 倾斜,此瓶的圈足(底径 11 厘米)比宋代玉壶春瓶更宽,正是为了增加稳定性;

纹饰的布局:35 厘米的器身需布局多层纹饰(颈、肩、腹、胫),既要 “繁密” 又要 “主次分明”—— 元代工匠以 “主题纹 + 辅助纹” 的分层法,让 35 厘米的瓶身不显空疏,又避免杂乱。

这对瓶的纹饰以 “凤纹” 为主题,辅以缠枝花卉、蕉叶纹、莲瓣纹 —— 每一层纹饰,都是汉地文化、伊斯兰文化、蒙古文化的融合载体,藏着元代的权力与审美逻辑。

1. 凤纹的 “汉地权力隐喻”瓶腹的主体纹饰是 “凤穿花纹”,这是汉地文化中 “祥瑞与高贵” 的象征:

凤纹的造型:凤首昂扬,羽翼舒展,尾羽分七叉(元代凤纹的典型特征),线条流畅如 “一笔画”,兼具 “工笔的细腻” 与 “写意的豪放”—— 这是元代画师对汉地传统凤纹的 “重构”,既保留其 “祥瑞” 寓意,又融入蒙古文化的 “大气”;

凤纹的权力属性:在汉地文化中,凤是 “皇后的象征”,元代皇室将凤纹用于御用瓷,是对 “汉地权力符号” 的借用 —— 通过 “凤纹”,元廷试图获得汉地士大夫的文化认同;

凤穿花的寓意:凤穿梭于缠枝牡丹间,牡丹是 “富贵” 的象征,凤穿花即 “祥瑞伴富贵”,暗合元代皇室对 “长治久安” 的祈愿。

这种 “汉地凤纹 + 元代造型” 的组合,是元廷 “文化整合” 策略的视觉表达—— 它让汉地文化符号,服务于蒙古帝国的权力合法性。

2. 辅助纹的 “欧亚融合”瓶身的辅助纹饰,是元代 “中西文化交流” 的实证:

颈部的蕉叶纹:蕉叶舒展如翠帘,叶脉清晰 —— 这一纹饰源自伊斯兰金属器的 “植物纹”,元代工匠将其本土化,赋予 “生机盎然” 的寓意;

肩部的缠枝花卉纹:花卉缠枝连绵,无始无终 —— 这是伊斯兰文化的 “无限循环” 美学,与汉地 “生生不息” 的寓意相融合;

胫部的莲瓣纹:八瓣仰莲,瓣间绘卷云纹 —— 莲瓣是佛教 “八正道” 的象征,卷云是汉地 “高升如意” 的寓意,二者结合体现了元代 “多教并存” 的文化政策。

这些辅助纹的 “融合性”,让这对瓶成了丝绸之路的 “文化标本”—— 它证明元代青花瓷是 “欧亚文明碰撞的产物”,而非单一文化的艺术品。

四、工艺:蓝白釉里的元代陶瓷革命这对瓶的工艺,是 14 世纪中国陶瓷的 “革命性突破”—— 从胎土到青花,每一步都藏着元代工匠的 “创新与融合”。

1. 二元配方的 “胎土革命”瓶的胎质采用 “高岭土 + 瓷石” 的二元配方,这是元代的 “制胎革命”:

胎质的特征:胎体厚重坚实,胎色白中泛青,露胎处可见 “火石红”(麻仓土中铁成分氧化的结果)—— 这种胎土的烧成温度可达 1300℃,比宋代瓷胎更坚硬,能支撑 35 厘米的器型;

工艺的优势:二元配方解决了 “大器型易开裂” 的问题,让元代青花瓷可以烧造更大、更复杂的器型,这是元青花能成为 “世界陶瓷巅峰” 的基础。

2. 苏麻离青的 “发色革命”瓶身的青花采用波斯 “苏麻离青” 钴料,这是元青花 “浓艳发色” 的核心:

发色特征:青花呈 “宝石蓝” 色,浓艳处可见 “铁锈斑”(钴料中含铁量高的自然结晶),深入胎骨 —— 这种发色是伊斯兰世界偏好的 “深邃蓝”,与汉地 “浅淡青” 形成鲜明对比;

绘制技法:采用 “勾勒 + 渲染” 的技法,线条粗犷豪放,渲染处有自然晕散,如 “水墨青花”—— 这种技法融合了汉地文人画与伊斯兰细密画的特点,是元代画师的 “独创”。

这种 “苏麻离青 + 二元配方” 的组合,是元代陶瓷的 “技术革命”—— 它让青花瓷从 “民间粗器”,变成了 “全球追捧的艺术品”。

五、收藏价值:全球仅存的至正纪年青花对瓶这对 “至正八年” 款青花凤纹兽耳玉壶春瓶的收藏价值,在于它是 **“纪年款 + 官窑 + 对瓶 + 元青花” 的四重稀缺组合 **—— 每一项稀缺性,都让它成为收藏领域的 “顶级资产”。

1. 纪年款的稀缺性元代青花带明确纪年款的器物不足 10 件,而 “至正八年” 款仅存 3 件(含此对)—— 这种 “纪年款的稀缺性”,让它成了元青花断代的 “标准器”,学术价值无法替代。

2. 对瓶的稀缺性元青花多为单件存世,成对的 “至正型” 青花瓶全球仅存 2 组 —— 这对瓶的 “成对性”,意味着它们是 “同一窑口、同一画师、同一批次” 的作品,能完整呈现元代官窑的 “标准化工艺”,收藏价值是单件的 3-5 倍。

3. 市场价值的共识2005 年,“至正十一年” 款元青花玉壶春瓶以 200 万英镑成交;2021 年,同类元青花对瓶的估价已超 8000 万元人民币 —— 而此对 “至正八年” 款瓶,因 “纪年更早、纹饰更精、成对存世”,市场估价已突破 1.5 亿元人民币,且 “有价无市”(全球藏家均视其为 “非卖品”)。

4. 文化价值的不可替代性这对瓶是欧亚文明交流的 “实物见证”—— 它证明元代并非 “文化断裂期”,而是 “多元文化融合的高峰期”。全球博物馆中,仅大英博物馆、土耳其托普卡帕宫藏有类似元青花对瓶,而此对 “至正八年” 款瓶,是私人收藏中 “等级最高的元青花对瓶”。

六、当对瓶遇见当代:蓝白釉里的文明对话这对 “至正八年” 款玉壶春瓶,在当代的价值早已超越 “收藏”—— 它成了 **“东西方文明对话” 的文化符号 **,连接着 700 年前的景德镇窑火与当代的全球文化视野。

1. 学术研究的 “核心标本”它是元青花研究的 “核心标本”:

考古学家通过它的胎土,研究元代 “麻仓土” 的分布;

艺术史家通过它的纹饰,研究元代 “中西文化融合” 的路径;

工艺史家通过它的烧造,还原 14 世纪景德镇的窑业水平。

2. 文化传播的 “全球符号”它曾在 “大英博物馆元代艺术特展”“故宫元青花大展” 中展出,是 **“中国陶瓷影响世界” 的代表 **—— 它让全球观众明白:元青花不是 “中国的瓷器”,而是 “世界的艺术品”,是欧亚文明共同创造的文化遗产。

结语:35 厘米高的元代巅峰当你凝视这对 “至正八年” 款青花凤纹兽耳玉壶春瓶时,35 厘米的蓝白釉色里,藏着的是:

1348 年景德镇的窑火温度;

波斯苏麻离青的矿石纹理;

蒙古皇室的宴饮喧嚣;

欧亚商队的驼铃回响。

它不是 “值钱的古董”,而是 “可以触摸的元代巅峰”——700 年前,景德镇的工匠以高岭土为骨、苏麻离青为魂,烧造出这对 35 厘米高的瓷瓶;700 年后,它仍以蓝白釉色,诉说着那个 “海纳百川” 的时代,那个 “欧亚文明对话” 的黄金期。