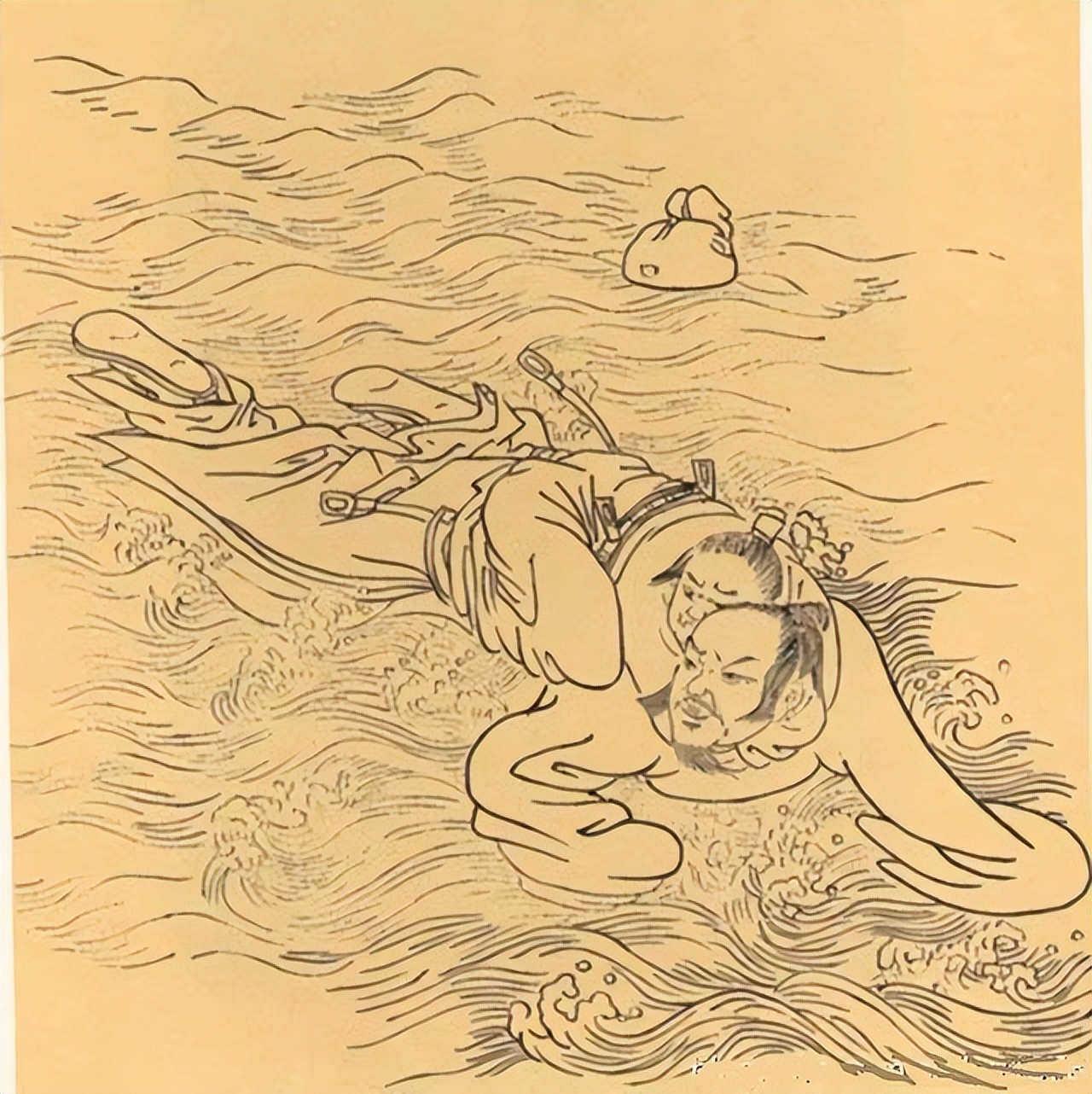

1279年3月19日,广东新会崖门海域。当元军将领张弘范的旗舰冲破宋军最后一道防线时,左丞相陆秀夫背着7岁的宋末帝赵昺,在十万军民的注视下纵身跃入波涛。那一刻,整个海面瞬间被染成了红色——不是夕阳的倒影,而是近十万具尸体漂浮形成的血色奇观。这场被后世称为"崖山海战"的战役,不仅终结了319年的赵宋王朝,更被明末思想家钱谦益视为"华夏文明的第一次陆沉"。

场景描写:铁链锁船的死亡牢笼

场景描写:铁链锁船的死亡牢笼正午的阳光穿过稀疏的云层,照在宋军连环锁船的庞大阵型上。800余艘战船用铁索首尾相连,形成一个巨大的"海上长城",却也成了无法逃脱的死亡牢笼。元军先用火攻,却被宋军船头的湿泥和长木化解;继而封锁海湾,切断淡水供应。七天七夜后,当元军发起总攻时,宋军士兵已因脱水而连弓箭都无法拉开。

据《宋史·瀛国公纪》记载,陆秀夫在船舱中为小皇帝整理好龙袍,指着混乱的战场说:"国事至此,陛下当为国死。德祐皇帝(宋恭帝)已受辱甚,陛下不可再辱。 "随后以白绢将帝昺绑在背上,腰悬玉玺投海。这一幕被画家李嵩定格在《宋末三帝图》中——孩童惊恐的小手抓着陆秀夫的衣襟,而他的眼神却异常平静。

因果分析:从联蒙灭金到自毁长城

因果分析:从联蒙灭金到自毁长城这场惨败早在三十年前就已埋下伏笔。1234年,南宋朝廷在"唇亡齿寒"的警告声中,与蒙古联手灭金,却亲手摧毁了北方最后一道屏障。更致命的是,理宗、度宗两朝连续出现贾似道式的误国权臣,将岳飞留下的"连结河朔"战略抛诸脑后。据《齐东野语》记载,贾似道为粉饰太平,竟将元军南下的急报藏在靴中,直到襄阳城破才慌忙调兵。

军事上的致命失误同样触目惊心。负责防御的张世杰放弃海口天险,将舰队收缩在崖门内港,等于自断退路;而文天祥此前在赣州组织的义军,因朝廷掣肘始终无法与主力会师。当元军以"围三阙一"的战术困死宋军时,这支拥有世界上最先进航海技术的舰队,最终沦为铁索捆绑的活靶子。

现代启示:文明存续的两种密码七百年后,当我们在崖山古战场遗址看到那尊陆秀夫负帝像时,依然会被那份决绝震撼。但比殉国更值得深思的,是文天祥在元军监狱中写下的《正气歌》——"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"道出了文明存续的另一种方式:物质载体或许会毁灭,但精神火种可以永续。

这种启示在当代仍有回响。2020年新冠疫情期间,武汉方舱医院的"读书哥"与医护人员的"最美逆行者",不正是崖山精神的现代诠释?当个体命运与文明存续交织时,有人选择以死明志,有人选择韧性坚守,而后者往往是文明延续的真正密码。

十万军民蹈海:是壮烈还是悲壮?民间始终传颂着"十万军民蹈海"的壮举,但《宋史》明确记载的是"七日之后,海上浮尸以十万计"。这些尸体中,有士兵,有官员,更有无数平民。他们的选择背后,是对"夷狄之有君,不如诸夏之亡也"的传统认知。然而对比同期日本"崖山之后无中华"的论调,我们更需思考:当文明面临抉择时,是该玉石俱焚,还是忍辱图存?

如今,在崖门古战场遗址的纪念馆里,陆秀夫负帝像与文天祥手书《正气歌》拓片并列陈列。这或许暗示着:真正的文明从来不是单一的选择,而是在壮烈与坚韧、毁灭与重生的张力中,找到延续的可能。当你站在这片曾被鲜血染红的海域,会选择做投海的陆秀夫,还是囚牢中的文天祥?在个人命运与集体存亡的十字路口,我们又该如何选择?